语言,人类文明的权杖

在人类文明的漫长画卷中,如果说火焰带来了温饱,文字带来了传承,那么语言,尤其是经过智慧淬炼的能言善辩,则是那根搅动风云、塑造格局的无形权杖。它既能于无形中化解兵戈,也能在谈笑间颠覆乾坤;它能让真理掷地有声,也能使谬误深入人心。我们每个人都渴望拥有驾驭语言的力量,却也常常在词不达意的窘境中扼腕,或是在他人雄辩的光芒下自惭形秽。

“能言善辩”究竟是一种怎样的艺术?它仅仅是辞藻的华丽堆砌,或是逻辑的无懈可击吗?当我们拨开历史的尘封,深入那些因言辞而闪耀的瞬间,会发现真正的口才,远非口舌之快,而是一场融合了人性洞察、渊博学识、超凡勇气的巅峰博弈。它是在刀光剑影的外交场合里“四两拨千斤”的从容,是在日常谈笑里“妙语解颐”的风趣,更是在哲学思辨中“道通天地”的空灵。

第一章:以柔克刚,四两拨千斤

外交,是“不战而屈人之兵”的最高场域,而外交官的舌头,便是那看不见的国之长城。在这里,言辞不再是简单的沟通工具,而是承载着国家尊严、试探着对方底线、争取着现实利益的利器。最高明的外交辞令,往往不显山露水,却能在温文尔雅间化解羞辱,于谈笑风生中扭转乾坤。这其中的典范,莫过于《史记·晏婴列传》中记载的“晏子使楚”。

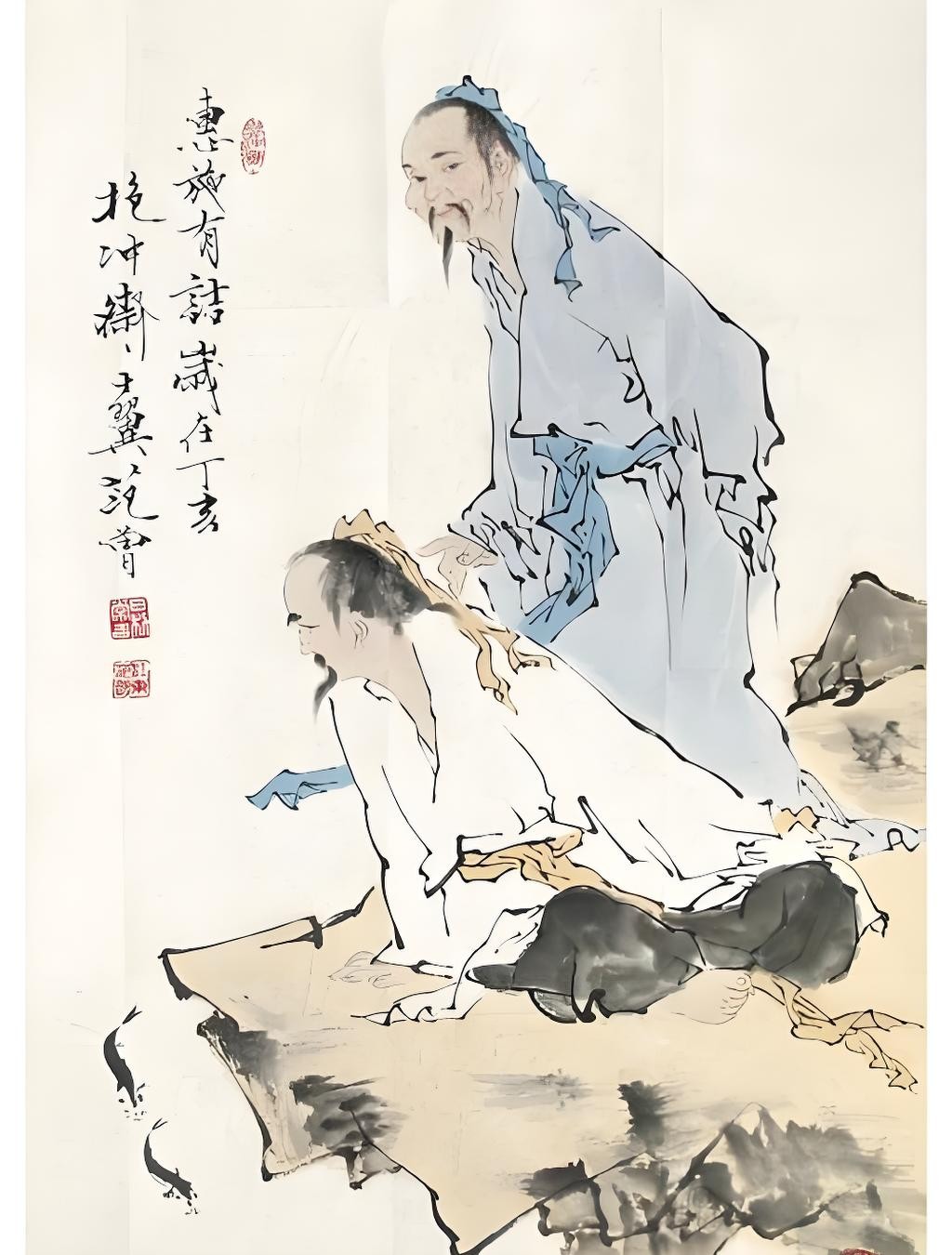

一、晏子使楚:一场教科书式的尊严保卫战

春秋时期,齐国国相晏婴奉命出使楚国。楚灵王自恃国力强盛,素来瞧不起身材矮小的晏子,便想趁机羞辱他一番,以挫齐国锐气。

第一回合:城门之辩——“狗国”的陷阱

楚国人知道晏子身材矮小,故意在大门旁边开了一个五尺高的小门,请晏子从小门进去。这无疑是一个精心设计的下马威,其潜台词是:“你这样的人,只配走这样的小门。” 随行的齐国使臣无不面露愠色,晏子却神色自若,他停在门前,对接待的楚国官员说:“使狗国者,从狗门入。今臣使楚,不当从此门入。”(出使到狗国的人,才从狗门进去。今天我出使到楚国,不应该从这个门进去吧。)

此言一出,接待的官员顿时语塞。晏子的逻辑无懈可击,他巧妙地设置了一个两难选择:如果楚国坚持让他走小门,就等于承认自己是“狗国”;如果不想承认,就必须让他走大门。这是一个典型的“归谬法”应用,他没有直接抗议“你们在侮辱我”,而是顺着对方的行为逻辑,推导出一个对方无法接受的荒谬结论,从而迫使对方改变。楚灵王无奈,只得下令大开城门,迎接晏子。这第一阵,晏子未动声色,便已完胜。

第二回合:无人之辩——“不肖”的尺度

入宫面见楚灵王,酒过三巡,楚王再次发难。他看着晏子,故作惊讶地问:“齐无人耶?使子为使。”(难道齐国没有人了吗?竟然派你来当使者。)这又是一次赤裸裸的人身攻击,嘲笑晏子身材矮小,影射齐国无人可用。

面对这种直接的人格羞辱,任何愤怒的辩驳都会显得无力,甚至正中对方下怀。晏子的回答堪称经典中的经典,他站起身,庄重地回答道:“齐之临淄三百闾,张袂成阴,挥汗成雨,比肩继踵而在,何为无人?”(齐国国都临淄有七千多户人家,人们把袖子张开就能遮天蔽日,甩一把汗就像下雨一样,街上行人肩膀挨着肩膀,脚尖碰着脚跟,怎么能说没有人呢?)。

他首先用一组排比、夸张的生动描绘,极力铺陈齐国的人口之盛、国力之强,与楚王“无人”的论调形成强烈反差,奠定了自己反击的基调和底气。接着,他话锋一转,道出了点睛之笔:“然齐国使人,各有主。其贤者使使贤主,不肖者使使不肖主。婴最不肖,故宜使楚矣!”(但是,我们齐国派遣使者,是各有分工的。那些贤能的人,被派去出使贤明的君主;那些无能的人,则被派去出使无能的君主。我晏婴是最无能的,所以才最适合被派到楚国来啊!)

这一招“以退为进”、“反客为主”用得出神入化。他表面上承认自己“不肖”(无能),顺应了楚王的贬低,但这句“自谦”却像一把回旋镖,最终击中的是楚王自己。其内在逻辑是:派遣使者的标准,取决于出使对象的君主是否贤明。我之所以被派来,是因为我最“不肖”,那么,接收“不肖”使臣的楚王,又算是什么样的君主呢?楚灵王听后,“默然,良久。”他被晏子绵里藏针的语言艺术彻底击败,羞愧得无言以对。

第三回合:盗贼之辩——“水土”的隐喻

楚王两次受挫,仍不甘心。宴席之上,他预先安排了一出戏。两名小吏捆绑着一个人从堂下走过。楚王故意问道:“这人是犯了什么罪?”小吏回答:“是齐国人,犯了偷盗罪。”楚王于是得意地看着晏子说:“齐人固善盗乎?”(齐国人本来就擅长偷盗吗?)

这是一个极其阴险的圈套,从攻击个人升级到了攻击整个国家的民风。如果晏子直接否认,会显得苍白无力,毕竟“人赃并获”;如果他愤怒谴责,则有失外交官的风度。

只见晏子从容离席,回答道:“婴闻之,橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳,叶徒相似,其实味不同。所以然者何?水土异也。今民生长于齐不盗,入楚则盗,得无楚之水土使民善盗耶?”

这段话,成为了千古流传的“南橘北枳”的典故。它的高明之处在于:

类比的巧妙: 他没有直接谈论“人”,而是从人尽皆知的“橘”和“枳”说起。用自然现象作类比,既生动形象,又具有不容辩驳的客观性,极大地增强了说服力。

归因的转移: 他完全避开了“齐国人是否偷盗”这个核心问题,而是将焦点转移到了“为什么会偷盗”这个原因的探讨上。他承认了“齐国人在楚国偷盗”这个事实,却将原因归结于“楚国的水土”有问题。

结论的开放性: 他最后用一个反问句“得无楚之水土使民善盗耶?”(莫非是楚国的水土让人民变得擅长偷盗吗?)结尾,将皮球又踢回给了楚王。他没有下定论,却让所有听众心中都得出了那个结论:是楚国的社会环境,把一个好人变成了盗贼。这不仅洗刷了齐国的污名,反而含蓄地批评了楚国的治理不善。

楚灵王至此才真正领教了晏子的厉害,他长叹一声,说:“圣人非所与熙也,寡人反取病焉。”(圣人是不能随便开玩笑的,我反而自取其辱了。)从此,对晏子敬重有加。

纵观晏子使楚的全过程,他的“能言善辩”并非咄咄逼人,而是内敛而锋利。他善于顺势而为,借力打力,将对方的攻击原封不动地,甚至加倍地奉还。他运用了归谬法、类比法、归因转移等多种逻辑与修辞技巧,但更核心的是,他在唇枪舌剑的背后,始终保持着一颗冷静的头脑和维护国家尊严的坚定信念。这是大国外交家真正的风范。

第二章:舌灿莲花,纵横捭阖

如果说晏子的辩才是在外交场上守护尊严的盾,那么战国时期纵横家的说辞,则是主动出击,搅动天下格局的剑。那是一个“士无定主,国无定交”的时代,知识分子的流动与言辞的说服力,达到了前所未有的高峰。苏秦、张仪等人,凭一己之口,游说诸侯,身佩六国相印,或促成合纵,或实现连横,将语言的力量发挥到了极致。

苏秦合纵:一场撬动战国格局的语言奇迹

《史记·苏秦列传》详细记载了苏秦从一个穷困潦倒、受尽家人白眼的落魄书生,到身佩六国相印、威震天下的纵横家的传奇经历。其核心转折点,便是他那场精彩绝伦的六国巡回“路演”。

苏秦的策略是“合纵”,即联合韩、魏、赵、齐、燕、楚六国,共同对抗西边的强秦。要说服这六个各怀鬼胎、彼此之间亦有矛盾的君主,难度可想而知。苏秦的成功,在于他是一位顶级的“用户心理分析师”和“场景化叙事大师”。他为每一位君主都量身定制了一套说辞,精准地击中了他们内心最深的恐惧和最大的欲望。

1. 对燕文侯:点燃“雪耻”之火

苏秦的第一站是燕国。当时燕国较弱,屡受赵国欺侮,且与秦国并不接壤,对秦的威胁感受不深。因此,苏秦的说辞重点不在于渲染秦国的可怕,而在于挑起燕国对赵国的怨恨,并将其巧妙地转移到“合纵抗秦”的大战略上。

他对燕文侯说:“燕国之所以能安然无恙,是因为南边有赵国作为屏障。秦要攻打燕国,必先经过赵国,路途遥远,极其困难。但是,如果秦赵联合,那燕国就危险了!大王您看,赵国屡次侵犯燕国,如今秦国又虎视眈眈,您不如先与南边的赵国结盟,共同抗秦。这样一来,既能免除赵国对您的威胁(因为成了盟友),又能联合诸侯之力,共同抵御强秦,一举两得,还能洗雪往日之耻!”

这番话,精准地抓住了燕文侯“既恨赵,又怕秦”的矛盾心理,为他提供了一个完美的解决方案。

2. 对赵肃侯:描绘“唇亡齿寒”的危机

到了赵国,苏秦的策略完全不同。赵国是抗秦的前线,直面秦国的军事压力。因此,苏秦的重点是极力渲染秦国的“贪欲”和“合纵”的巨大利益。

他摊开地图,指出秦国与赵国接壤,秦国的野心是“并天下,称帝而治”,而赵国是它东进道路上最大的障碍。他警告说:“秦之所害,莫如赵。”接着,他算了一笔经济账和军事账,论证六国联合起来的土地、人口、兵力都数倍于秦国,只要团结一心,秦国绝不敢轻举妄动。

最关键的是,他为赵王描绘了一幅“唇亡齿寒”的可怕图景:如果赵国不参与合纵,那么秦国就会先联合其他国家,逐个击破。等到韩国、魏国被灭,赵国就成了孤家寡人,届时再想抵抗,为时晚矣!这番利害分析,层层递进,逻辑严密,让赵肃侯从犹豫不决,到下定决心,当场拜苏秦为相。

3. 对韩宣王:诉诸“尊严”与“恐惧”

到了韩国,苏秦面对的是一个相对弱小且畏惧秦国的君主。他的策略是“激将法”与“恐惧营销”双管齐下。

他先是盛赞韩国地理位置优越,兵力强盛,弓弩天下第一,有“带甲数十万”。然后话锋一转,质问道:“以大王之贤,士卒之众,而听从于秦,为天下笑,臣窃为大王羞之。”(凭大王的贤明和军队的强大,却要向秦国俯首称臣,被天下人耻笑,我私下里真为大王感到羞愧!)这番话,极大地刺激了韩宣王的自尊心。

紧接着,他又开始描绘屈服于秦国的可怕后果:“夫事秦,不过割地效实,身死国亡,为天下笑。今大王举而委国于秦,秦必求宜阳、成皋……则韩国之地尽矣。”他生动地描述了秦国贪得无厌,会像切香肠一样,一步步蚕食韩国的土地,直到亡国。

一边是屈辱亡国的惨淡未来,一边是合纵抗秦、保存国家的希望。在苏秦营造的强大心理压力下,韩宣王最终选择了后者。

……

苏秦对魏、齐、楚的游说,同样是依人设辞,精彩纷呈。纵观他的辩才,其核心武器在于:

深度的前期调研: 在游说之前,他对各国的地理、军事、经济以及君主的性格、欲望和恐惧,都做了详尽的研究。所谓“知己知彼,百战不殆”。

极致的利害分析: 他不谈空洞的道义,而是将国家利益、君主个人荣辱这些最现实的问题,赤裸裸地摆在桌面上,进行精密的计算和推演。

强大的情绪感染力: 他善于运用夸张、对比、排比等修辞手法,营造出强烈的危机感、荣誉感或羞耻感,从而在情感上征服对方。

坚不可摧的自信: 经历了“头悬梁,锥刺股”的苦读,苏秦的知识储备和战略眼光给了他无与伦比的自信。在君主面前,他不卑不亢,侃侃而谈,这种气场本身就是一种强大的说服力。

苏秦的成功,是知识改变命运的典范,更是语言作为一种生产力,足以撬动国际格局的最好证明。他的“能言善辩”,早已超越了口才的范畴,升华为一种高超战略与心理战术。

第三章:谈笑风生,妙语解颐

生活中的机智与幽默,则如清风明月,让人在会心一笑中,领略语言的另一重魅力。这种辩才不求改变世界,只为化解尴尬、增添情趣、展现才思。在中国古代文人中,清代的纪晓岚无疑是此中高手。他与乾隆皇帝之间的许多趣闻轶事,至今仍为人津津乐道。

纪晓岚的“文字游戏”:伴君如伴虎的生存智慧

纪晓岚,字昀,官至协办大学士,才华横溢,尤以机智善辩著称。乾隆皇帝既爱其才,又常以戏弄他为乐。君臣之间的对答,往往充满了“语言陷阱”,稍有不慎,便可能招来杀身之祸。纪晓岚的“能言善辩”,便是在这种高压环境下磨砺出的生存智慧。

趣事一:“是狼是狗”之辩

一次,乾隆皇帝带着纪晓岚和一众大臣外出狩猎。一只鹿从远处跑过,乾隆眼疾手快,一箭射去,却射偏了。乾隆觉得面子上挂不住,便回头问纪晓岚:“你学问好,可知那是什么?”

这是一个典型的“坑”。如果纪晓岚直接回答是鹿,就等于点破了皇帝箭法不精的尴尬事实。纪晓岚略一思索,从容答道:“皇上圣明,箭射中的是‘狼’。”乾隆一听,有些不解,明明是只鹿。纪晓岚接着解释道:“《春秋》有云:‘君子之于禽兽也,见其生,不忍见其死;闻其声,不忍食其肉。’ 皇上乃仁德之君,见此“仁兽”(鹿),心生不忍,故而箭偏也。此乃‘仁之狼狈也’!”

这个回答妙绝巅毫。首先,他将皇帝射偏的原因,从“技术问题”上升到了“道德高度”,把失误解释为“仁慈”的表现。其次,他巧妙地化用了成语“狼狈”,将“狼狈”一词拆解,既点出了“狼”字,又暗含了射偏的窘境,同时还赞美了皇帝的仁德。乾隆皇帝听罢,龙颜大悦,一场小小的尴尬,就这样被纪晓岚用一个典故和文字游戏轻松化解。

趣事二:“老头子”的风波

还有一次,纪晓岚与几位老臣在书房闲聊,其中一位老臣问纪晓岚:“纪大人,‘老’字如何解释?”纪晓岚随口答道:“老者,寿考之称。”意思是说,“老”是对长寿者的尊称。

恰在此时,乾隆皇帝从门外走了进来,听到了这句话。他想刁难一下纪晓岚,便故意板起脸问:“纪晓岚,那你觉得朕算不算‘老’?”

这又是一个致命的难题。说“老”,有影射皇帝年迈昏聩之嫌;说“不老”,又与刚才的解释相矛盾,有欺君之罪。

只见纪晓岚眼珠一转,跪地奏道:“皇上乃万岁、万岁、万万岁,岂是一个‘老’字所能涵盖?臣以为,皇上是‘老头子’!”

此言一出,满座皆惊,大家都为纪晓岚捏了一把汗。直呼皇帝为“老头子”,这可是大不敬。乾隆也沉下脸,厉声问道:“‘老头子’作何解释?你若说不清楚,朕就治你的罪!”

纪晓岚不慌不忙地解释道:“‘老’者,万寿无疆之首也;‘头’者,四海万民之首也;‘子’者,天之骄子,乃上天之元子也。合起来,‘老头子’正是对皇上您至高无上地位的无上尊崇啊!”

他将一个民间俗语,通过拆字、曲解的方式,赋予了全新的、歌功颂德的含义。每一个字都解释得合情合理,且充满了奉承。乾隆听后,转怒为喜,哈哈大笑,不仅没有降罪,反而大加赏赐。

纪晓岚的机智,根植于他深厚的国学功底。他能信手拈来地引用典故,举重若轻地玩转文字,将看似贬义的词语,通过重新解读,变成颂扬之辞。他的“善辩”,不是为了辩出一个是非对错,而是在于化解危机,营造轻松和谐的氛围。这是一种高度情商和智商的结合,是一种在权力夹缝中舞蹈的艺术。

与纪晓岚类似的,还有西方历史上的许多趣闻,比如英国首相丘吉尔的毒舌与机智。当女议员阿斯特夫人对他说道:“温斯顿,如果你是我丈夫,我会在你的茶里下毒。”丘吉尔从容地回敬道:“夫人,如果我是你丈夫,我会喝掉它。”这种幽默,同样是在瞬间的语言交锋中,展现出的过人智慧和强大气场。

第四章:超然物外,道通天地

如果说以上三种“能言善辩”,都还着眼于现实世界的博弈与应对,那么哲学家们的辩才,则指向了一个更为高远的目标——探寻真理,解放思想。在这类辩论中,输赢不再重要,重要的是通过语言的交锋,触及思想的本质,甚至超越语言本身。这其中,最富诗意与玄思的,莫过于庄子与惠子的“濠梁之辩”。

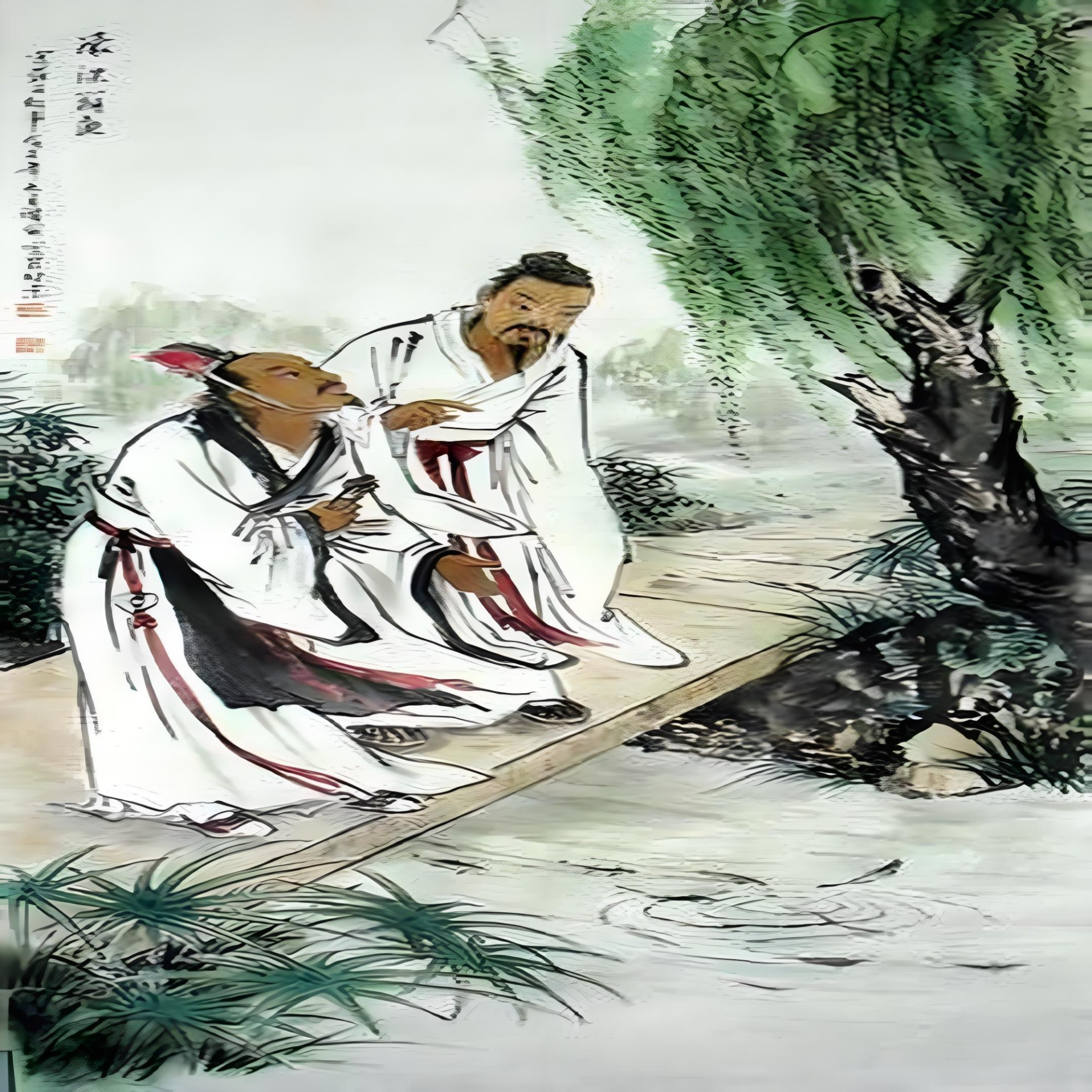

濠梁之辩:一场关于“认知边界”的哲学对话

这个故事记载于《庄子·秋水篇》。一天,庄子和他的好友、名家(逻辑学家)代表人物惠子在濠水的桥上散步。

庄子看着水中的鲦鱼悠然自得地游来游去,由衷地感叹道:“鲦鱼出游从容,是鱼之乐也。”(你看这鲦鱼游得多么从容自在,这就是鱼的快乐啊。)

惠子立刻从逻辑学的角度提出了质疑:“子非鱼,安知鱼之乐?”(你又不是鱼,怎么知道鱼是快乐的呢?)

这是一个非常严密的逻辑诘问,它触及了“认知”的根本问题:个体之间是否存在无法跨越的经验鸿沟?我们是否只能确知自己的感受,而无法确知他者的感受?

面对这个看似无法回答的问题,庄子的回答却出人意料,他没有直接论证自己如何知道鱼的快乐,而是将问题反抛给了惠子:“子非我,安知我不知鱼之乐?”(你又不是我,怎么知道我不知道鱼的快乐呢?)。

庄子的这个反问,精彩绝伦。他完全模仿了惠子的逻辑句式,用对方的“矛”去攻击对方的“盾”。如果惠子承认自己不知道庄子的想法,那么他最初的提问“安知鱼之乐”就失去了立场;如果惠子坚持认为自己知道庄子的想法(即庄子不知道鱼之乐),那么他就违背了自己“非彼,则不知彼”的逻辑前提。惠子陷入了自己设下的逻辑悖论之中。

惠子意识到了这一点,他试图将讨论拉回到最初的起点,他说:“我不是你,固然不知道你的想法;但你也不是鱼,所以你不知道鱼的快乐,这是确定无疑的!”他试图用一个“确定”的事实来终结这场辩论。

然而,庄子的境界,早已超越了这种线性的逻辑输赢。他最后的回应,充满了道家的空灵与诗意:“请循其本。子曰‘汝安知鱼乐’云者,既已知吾知之而问我。我知之濠上也。”(让我们回到你最初的问题上来吧。你问我‘你怎么知道鱼是快乐的’,这句话本身,就说明你已经承认了‘我知道鱼的快乐’这个前提,然后才来问我‘如何知道’的。至于我如何知道的,我是在这濠水的桥上知道的啊。)

庄子在这里,巧妙地进行了一次“偷换概念”。他将惠子问句中的疑问词“安”(如何、怎么),解释为了地点状语“安”(在哪里)。这在严格的逻辑学上是“狡辩”,但在这场哲学对话中,却蕴含了深刻的道理。庄子的意思是,我与鱼的共情,是一种超越逻辑分析的、直观的、当下的生命体验。当我站在桥上,看到鱼儿在水中自由自在,我的生命便与它的生命发生了感应和共鸣,在那一刻,我知道了它的快乐。这种“知”,不是知识的“知”,而是体验的“知”,是“物我两忘”境界下的感通。

“濠梁之辩”展现了两种截然不同的“辩才”:

惠子的辩才,是分析的、逻辑的、科学的。它追求概念的清晰和推理的严密,代表了人类理性精神的极致。

庄子的辩含,则是直观的、诗意的、审美的。它试图打破主客体的二元对立,回归到生命最本真的体验,代表了人类艺术与直觉精神的巅峰。

这场辩论没有真正的赢家,但它却为后人留下了一段关于“认知”与“共情”的无限遐想。庄子的“善辩”,不在于他驳倒了谁,而在于他为我们开辟了一条超越语言逻辑,通往内心与万物的道路。这是一种最高境界的口才——言有尽而意无穷。

从晏子的外交智慧,到苏秦的雄辩;从纪晓岚的生活机趣,到庄子的哲学玄思,言辞的四重境界,见证了语言在不同维度上所能爆发出的能量。

它是一种“术”,包含了逻辑的严密、修辞的华美、心理的洞察和知识的广博。无论是晏子的类比归谬,还是苏秦的利害分析,亦或是纪晓岚的引经据典,无一不是高超技巧的体现。这些“术”的层面,是可以通过学习和训练来提升的。

真正的能言善辩,从来不是孤立的口舌技巧,而是个人学识、品格、胆识与境界的综合外显。言为心声,一个内心空洞、品行不端的人,即便掌握了再多的话术,也终究流于轻浮与诡辩。

在今天这个信息爆炸、观点交锋日益激烈的时代,我们比以往任何时候都更需要这种植根于智慧与善意的“能言善辩”。它不仅仅是为了在辩论中胜出,更是为了更清晰地表达自己,更深刻地理解他人,更有效地化解纷争。

愿我们都能在这场永不落幕的言辞盛宴中,既学会欣赏语言之美,也努力修炼言辞背后的那颗赤诚、智慧而有趣的心。因为,那才是言辞最动人的力量源泉,也是其最终的归宿。