亲密关系中的相爱相杀

心理学家阿德勒在《自卑与超越》中指出,自卑感是人类进步的核心动力。适度的自卑能够促使个体通过补偿行为实现自我完善,例如通过努力学习弥补能力不足,或通过社交训练克服人际焦虑。这种“建设性自卑”的本质,是对理想自我与现实差距的清醒认知。

然而,当个体长期沉溺于自卑情绪时,可能形成“自我设限”的心理防御机制:通过否定自身潜力逃避挑战,将失败归因于不可改变的缺陷(如“我天生不够聪明”)。这种固化认知会催生“成长停滞”,使个体陷入“自卑-逃避-更自卑”的恶性循环。

一、“沉沦式依存”:自卑伴侣的关系陷阱

生活中,不乏这样的亲密关系,两个人相爱相杀,终其一生彼此都不满意,但又分离不开。两个自卑者建立的亲密关系,常呈现矛盾的双向吸引:

1. 镜像投射的虚假认同

双方在对方身上看到自己的脆弱,通过“共情脆弱”获得短暂慰藉。这种联结本质是对消极自我认知的相互印证(“原来不只是我这么糟糕”),而非真正的理解与接纳。

2. 风险规避的合谋

自卑者往往恐惧暴露真实自我。当伴侣同样回避成长时,双方会无意识缔结“不改变契约”:通过维持现状避免冲突,例如共同逃避社交活动、放弃职业晋升机会。这种合谋虽降低短期焦虑,却扼杀了关系的发展性。

3. 负向强化的闭环

一方自我贬低时(如“我什么都做不好”),另一方倾向于过度安慰(如“你不需要改变,我就喜欢这样的你”)。这种互动看似温情,实则阻碍了客观自我评估,使双方困在低自尊的舒适区。

研究显示,此类关系中的个体常出现“关系依赖型低自尊”,将自我价值完全绑定于伴侣的认可,进一步削弱独立成长能力。

大家都没骨气,相互嫌弃没关系

二、破局之路:重构关系中的成长动能1. 培养元认知能力

通过日记记录或认知行为疗法识别自动化负向思维(如“我一定失败”),将其转化为可验证的具体问题(如“我需要哪些准备来提高成功率”)。

2. 建立“成长型回应”模式

当伴侣表达自我怀疑时,用“事实+支持”框架替代盲目安慰。例如:“这次演讲紧张是正常的(共情),但你准备的资料很有深度(事实肯定),我们可以一起练习(支持行动)。”

3. 引入差异化的社会支持

主动接触能提供建设性反馈的人际圈,避免关系成为唯一的价值来源。差异化的视角有助于打破认知盲区,重建客观自我评价体系。

4. 设定“微挑战”目标

共同制定阶梯式成长计划,如每周尝试一次小型社交互动。重点在于体验“可控突破”带来的自我效能感,而非追求完美结果。

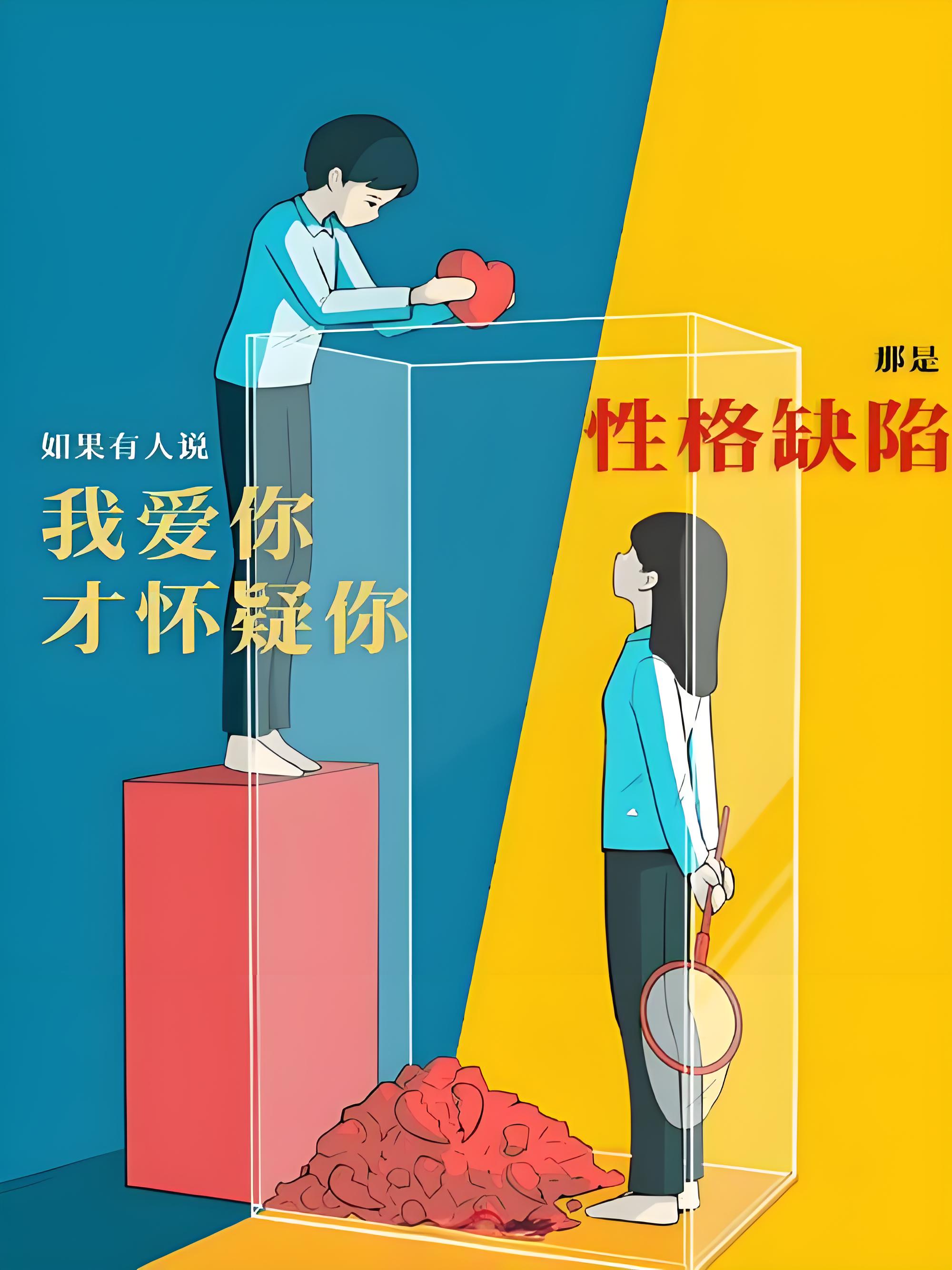

警惕性格缺陷影响亲密关系

三、结语健康的亲密关系应成为彼此成长的“镜像”而非“牢笼”。当双方能坦诚面对自卑,将其转化为共同探索生命可能性的动力时,关系便从相互拖曳的枷锁,升华为彼此托举的翅膀。真正的“相濡以沫”,不是共享对深渊的凝视,而是携手走向有光的方向。