清朝曾统治华夏大地近三百年,其官方语言满语,也曾有过辉煌时刻。可如今,清朝灭亡仅一百余年,满语却迅速走向消亡。我国满族人超千万,却鲜有人能流利使用满语,这背后缘由,值得深入探究。

满语历史,可追溯至 16 世纪末。彼时,努尔哈赤统一女真各部,建立后金政权。他深知语言对凝聚民族、传承文化的关键,命人以蒙古文为基础,创制满文。从此,满语有了书写形式,能记录历史、发布政令,为满族发展注入强大动力。皇太极继位后,更重视满语推广,要求八旗子弟说满语、写满文,满语地位愈发重要。

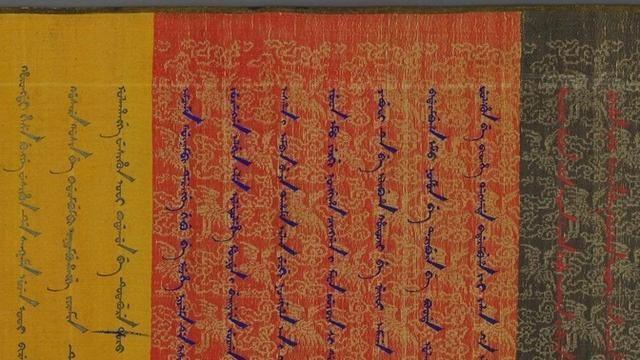

1644 年,清军入关,定鼎中原。满语作为统治阶层语言,成为清朝官方语言,满文也被定为 “国书”。一时间,满语在全国风行,官员、文人纷纷学习,甚至欧洲人来华交流,也需掌握满语。在这一时期,满语达到发展巅峰,影响力空前。

然而,盛极必衰。顺治帝登基后,形势悄然转变。顺治采取怀柔汉人策略,大力倡导汉文化,朝廷中汉语使用渐多,满语地位开始动摇。康熙帝即位,汉化政策进一步推进。他重用汉臣,汉语成朝廷主要工作语言,私塾开放,汉语教育盛行。满族官员长期处于汉语环境,汉语水平日益提高,满语使用场景却越来越少。到乾隆时期,许多八旗满洲官员对满语已不太精通。乾隆虽不满,多次颁布谕令,要求推广满语,组织翻译汉语典籍,可依旧难以阻挡满语颓势。嘉庆以后,朝政文书几乎全用汉文书写,道光时期,满语更是基本退出实际应用领域。末代皇帝溥仪,据说仅会一个满语词 “起”。

满语迅速衰落,有其自身局限。满语最初是部族语言,词汇简单,主要用于生产生活基本交流。随着社会发展,政治、经济、文化等领域不断拓展,满语词汇难以涵盖这些复杂概念。相比之下,汉语历经数千年发展,词汇丰富,表意精准,能满足各种实际需要。在语言竞争中,满语因词汇量不足,逐渐处于劣势。

人口因素也不容忽视。我国汉族人口占比超 90%,汉语使用人数众多。满族人口相对较少,满语使用范围有限。在日常交流、贸易往来中,人们为便捷沟通,自然选择使用更广泛的汉语。满族人为融入社会、获得更好发展,也不得不放弃满语,改用汉语。

清朝推行的 “满汉合一” 政策,虽促进民族融合,却也削弱了满语地位。满族官员积极汉化,精通汉语和汉文化,在官场和社交场合,汉语使用频率远超满语。在家庭中,父母也倾向于教孩子汉语,满语传承受阻。长此以往,满语逐渐被满族抛弃。

满语文化根基相对较浅。汉语有悠久历史和深厚文化积淀,诗词歌赋、经史子集,灿烂辉煌。满语发展时间短,文化积累有限。在汉文化强势影响下,满语独特魅力渐失,其文化逐渐被同化,成为汉族文化一部分,最终被人们抛弃。

辛亥革命后,清朝覆灭,社会发生巨变。新文化运动兴起,西方思想涌入,传统语言文化受到冲击。满语失去官方语言地位,不再是官场交流工具。同时,满语儿童教育中断,新一代满族人缺乏学习满语环境,掌握满语者越来越少。到 2009 年,联合国教科文组织将满语列入 “极度濒临灭绝” 语言行列,全国通晓满语者不足 100 人,如今,会说满语的基本是满语研究专家学者。满语已完全退出日常生活,仅存于学术研究中。

面对满语濒危现状,各方积极行动。一些地方政府设立满语研究所,编撰满语教材,为满语研究和传承提供支持。部分大学开设满语课程,培养专业人才。基础教育阶段,也有学校试点开设满语课,希望让后代了解这门语言。这些举措虽对保护濒危语言有一定作用,但满语能否摆脱消亡命运,仍充满未知。

满语虽濒临消亡,却对汉语有重要贡献。如今,许多汉语词汇源自满语,如 “萨其马”“福晋” 等,丰富了汉语表达。满语是满族文化重要载体,记录着满族历史、风俗、信仰,是中华民族文化瑰宝一部分。

满语兴衰,是历史发展缩影。它见证了民族融合、文化交流与变迁。我们应从历史角度理性看待满语消亡,同时,积极保护和传承这一珍贵文化遗产。