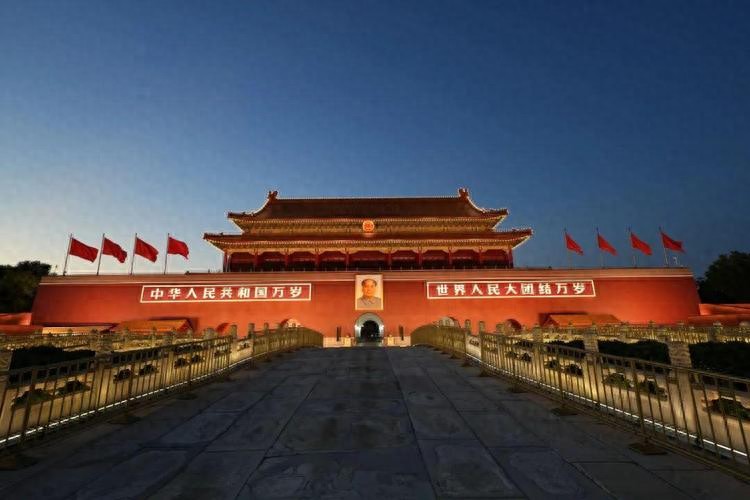

2025年,北京天安门广场,东风-5C洲际导弹缓缓驶过长安街,人群肃立,镜头记录下这一刻的庄严与震撼。

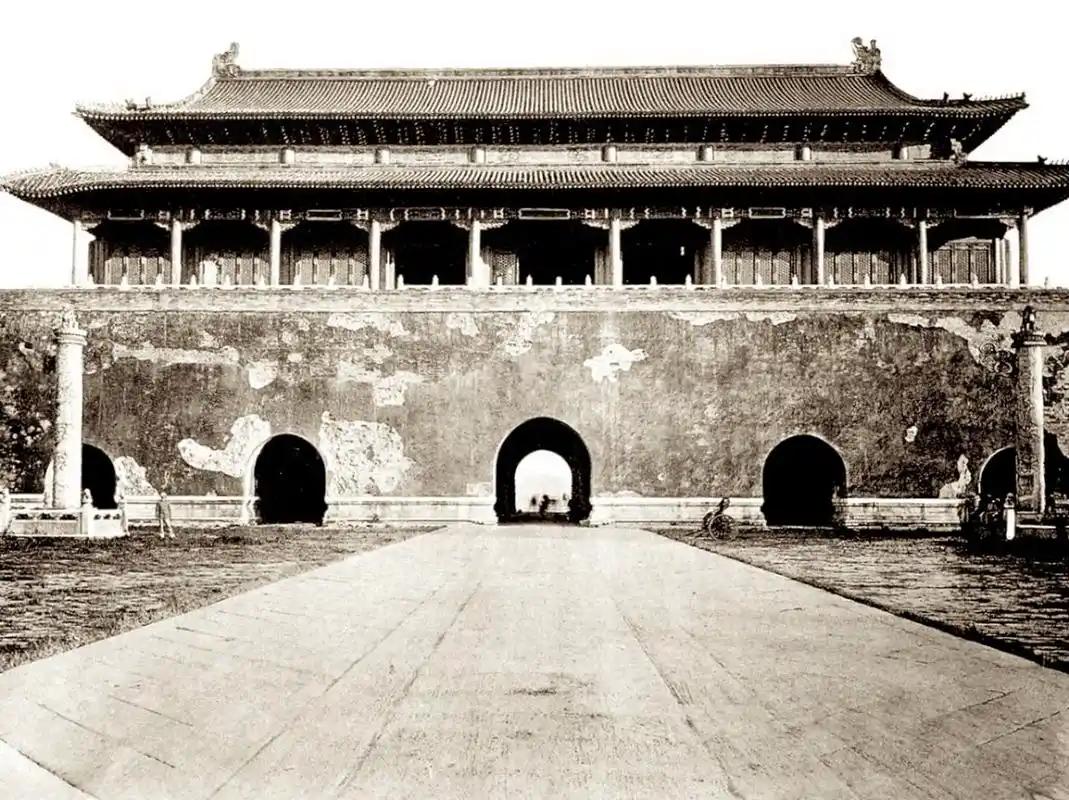

而这背后的天安门城楼,红墙金瓦、一字排开的飞檐斗拱,比任何新式装备更让人目不转睛。可你可能不知道,这个令无数外国记者驻足凝视的“国家门面”,它最初的设计图,竟然出自一个十八岁的少年之手。

他叫蒯祥(kuǎi xiáng)。在六百多年前,他画了一张图,建了一座门,然后默默从历史舞台退场。如今提起天安门,人人都识,但说起这个名字,十个人里有九个会皱眉,“谁啊?”就是这个“谁啊”,撑起了我国最有分量的国家象征之一。

少年蒯祥“撞”上了皇帝的命题作文

少年蒯祥“撞”上了皇帝的命题作文我们今天看天安门,那是北京城最核心的地标,但在600多年前,这块地方还叫“承天门”,是明成祖朱棣修北京皇城的一部分。那时候国家刚南迁北建,皇宫要盖,城门不能少,谁来负责这一块?别看今天我们都讲资格、讲资历,明成祖那可是个不那么按套路出牌的皇帝。

据老《苏州府志》记载,1417年,也就是明永乐十五年,蒯祥在18岁时被选中参与皇城建设。当时他递上了一张设计图,“九开间五门洞”的结构,重檐歇山顶,样式稳重大气,又不失灵动。朱棣一看,拍案叫绝,直接钦点他负责承天门的设计和施工。

你可能会问,一个十八岁的年轻人,凭啥就能搞定这么重要的“国门”?说白了,蒯祥会画、会想、更会动手。他不是纸上谈兵的“学霸”,而是真正懂地基、懂结构、懂施工节奏的“实干家”。

北京地处北方,冬冷夏热,地基还容易下沉。别的工匠用传统方法一搞就塌,蒯祥直接提出用柏木桩打底,再拌糯米灰浆加固地基。这种“黑科技”组合,不但稳,还耐用。600年后,天安门依然杵那不动,靠的就是当年这一套。

他还搞了个“编号组装法”,提前把构件都做好,编号标记,到现场跟拼乐高一样,卡着榫卯一装就好。这套办法极大提升了效率,也让今天的建筑学专家感慨:这不就是明代的“模块化施工”?比西方工业革命早了好几百年。

更重要的是,这个十八岁的年轻人,没被吓倒,也没被权力架空,他把心思全花在了怎么让这座门“稳得住、看得起、传得开”。他没有留下多少话,但留下了一座门,一座让国家故事得以讲述的门。

一座门,看尽风云变幻,也见证了国家的蜕变

一座门,看尽风云变幻,也见证了国家的蜕变时间一晃,五百多年过去。1949年10月1日,毛主席在天安门城楼上宣布新中国成立,从那一刻开始,这座门不再只是皇家的门,它成了人民的门,成了国家仪式的起点。

这扇门见过的事太多了:开国大典上万人齐聚,国庆阅兵一届届演进,从59式坦克到东风系列导弹,它见证的不只是军力的变化,更是国家底气的增长。

尤其是2025年的九三大阅兵,东风-5C洲际导弹首次亮相,射程覆盖全球。但镜头对准的不只是武器,还有背景中那座红砖黄瓦的天安门城楼。那一刻,世界看见的不仅是中国的硬实力,还有一种文化底蕴的厚重感。

很多外国人不明白,为什么一场军事展示要以古建筑为背景?其实这恰恰是我国特有的方式:我们不靠新奇吸睛,而是用历史来沉淀信心。

而这份沉淀,不只是靠砖头瓦片撑起来的,它背后有制度的延续,有审美的共识,也有工匠精神的流传。天安门能屹立600年,靠的不只是结构的稳,更是精神上的不倒。

天安门广场成了国家“面子工程”的象征,但它不是虚的。它能容纳万人齐聚、万人静默,也能在热闹时不失庄严,在肃穆时不显冷漠。这座广场,这座门,成了我国表达态度的“舞台”。

古人讲模块化,今人搞数字化

古人讲模块化,今人搞数字化在很多人眼里,天安门是“过去的东西”,最多是个拍照背景。但实际上,它正以另一种方式“活”了起来。

近几年,故宫博物院搞了个“数字天安门”项目,全球巡展,配上VR技术,让观众戴上设备就能“穿越”回明代现场,亲眼看蒯祥怎么搭结构、怎么定尺寸。这个展览不仅让文物“活”了,也让工匠精神真正有了触感。

这背后,藏着一个国家对文化的自信。你看西方国家展示现代科技,我们也有;他们搞历史复原,我们还能搞得比他们更细致。文化不再是博物馆里的老照片,而是可以拿来讲故事、搞创造、甚至输出影响力的“生产力”。

还有意思的是,蒯祥的“青年天才”身份如今也被重新挖掘出来,成了激励当代年轻工程师的榜样。在我国的航天项目、高铁建设、水利工程中,越来越多的青年设计师、项目主管挑起大梁。他们可能不知道蒯祥的名字,但他们做的事儿,本质上就是在继承那套“想得远、干得稳”的路子。

今天我们讲“国家形象”,不只是讲GDP和高楼大厦,更要讲历史的厚度和文化的精度。天安门之所以能代表我国,不只是因为它古老,而是因为它连着过去、撑着现在、也照得见未来。

一个“无名工匠”,一段“国家记忆”

一个“无名工匠”,一段“国家记忆”蒯祥这个名字,冷门得有些过分。你问十个人,九个都说没听过。但你说天安门,没人不知道。这恰恰是最让人感慨的地方:那些真正撑起国家符号的人,往往默默无闻,却留下了最不可替代的作品。

我们今天讲“文化自信”“民族复兴”,说得再多,不如去看看那座门。它不喧哗、不张扬,却在关键的时刻,总能站出来、挺住。

这份“挺住”的背后,是一个十八岁少年的胆识,是一代代工匠的传承,是一个国家愿意相信青年、托付使命的制度自觉。

天安门还在,蒯祥也不该再被遗忘。在这个全民焦虑“出圈”“爆红”的时代,也许我们更该记住那些默默做事、低调留下作品的人。因为真正让一个国家立得住的,从来不是谁的名气,而是谁愿意一砖一瓦地把根基打牢。