"我的孩子曾是班里的尖子生,怎么突然就不愿上学了?"这是困扰无数家长的难题。作为一名资深教育工作者,我采访了重点高中的李老师,他15年的教学生涯中接触过近百个类似案例。这些孩子并非智力不足,而是陷入了两个常被忽视的心理困境。

李老师最痛心的,是那些将"成绩"视为唯一人生价值的孩子。"初中时他们可能名列前茅,获得无数赞美,逐渐形成'我优秀只因成绩好'的认知。"然而进入高手云集的重点高中后,排名波动成为常态,曾经的优等生可能滑落至中游甚至下游。

去年班上的小宇就是典型案例。中考全区前50的他,入学时意气风发,立志要进年级前十。但第一次月考就跌至300名开外。那天晚自习,李老师发现他在教室后排偷偷哭泣:"我现在连最简单的数学题都会做错。"

此后小宇判若两人:上课发呆、抄袭作业、补课敷衍。最终他选择休学:"去了也是丢人。"这类孩子并非能力不足,而是被"单一价值评价体系"压垮。当成绩这根唯一支柱倒塌,厌学就成了逃避自我否定的方式。

重建多元价值体系帮助这些孩子,关键在于建立"多元价值坐标系":

1. 家长首先要松绑

避免使用"成绩好=有出息"的二元评价

关注学习过程中的努力:"你整理错题的态度比分数更重要"

2. 发掘成绩外的优势李老师班上有个女生,因成绩差而自卑。后来发现她组织能力出色,策划的元旦晚会大获成功。在获得认可后,她重拾自信,成绩也逐步提升。

3. 提前打好预防针"排名波动是高中常态,不代表个人价值的高低。"让孩子将成绩起伏视为阶段性调整,而非对自我的全盘否定。

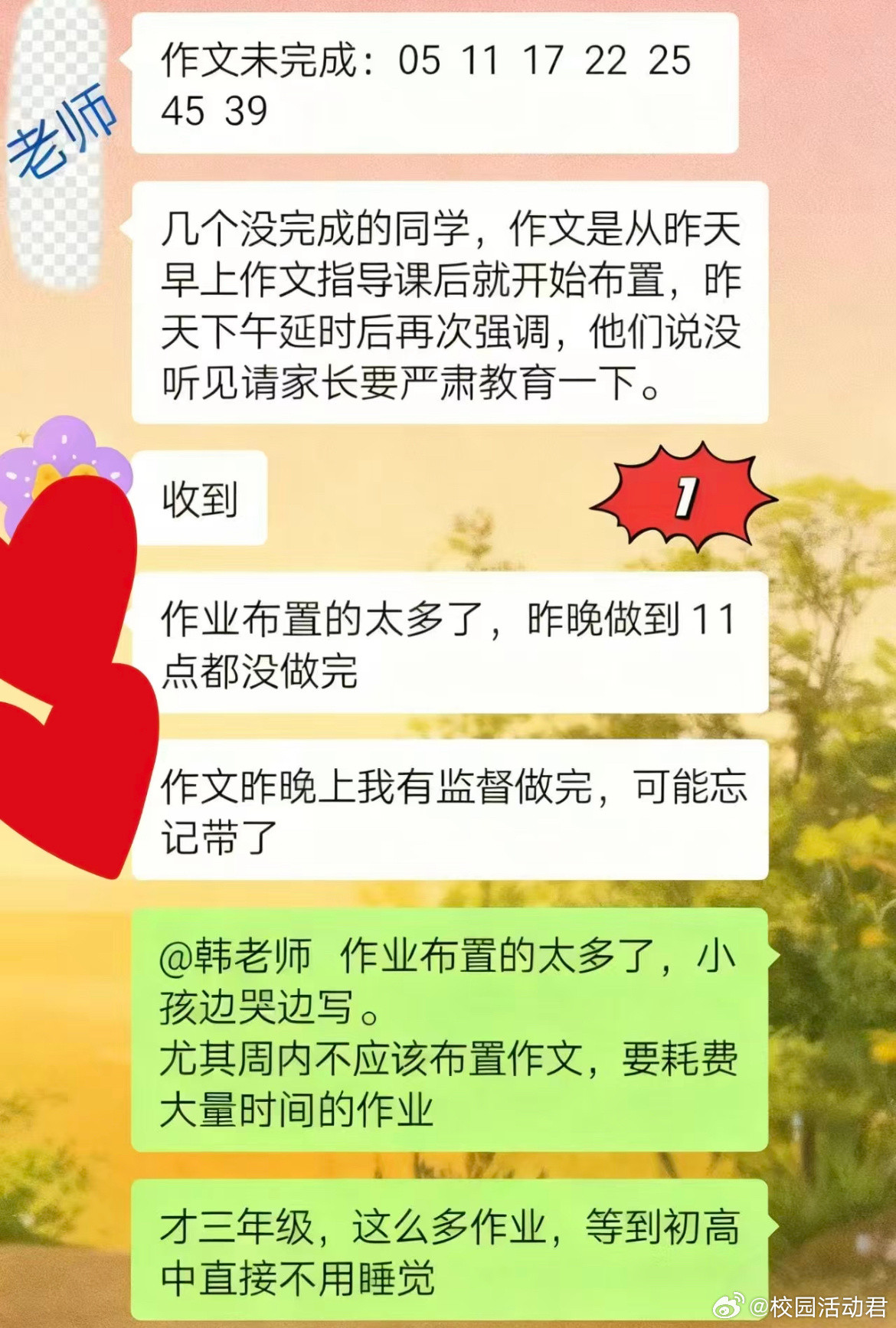

家庭支持的失衡陷阱许多家长误以为报最好的补习班就是最大支持,实则可能陷入两种误区:

过度掌控型小航的家长安排他生活的每个细节:作息、作业、补习班。当他想参加篮球社团时,直接被拒:"不如多做数学题。"结果小航出现失眠、厌食,最终拒绝上学。

情感缺位型有位女生倾诉:"爸妈早出晚归,一周说不上几句话。考倒数想倾诉,只得到'上课不认真'的指责。"她逐渐觉得"学得好坏都没人关心",最终失去学习动力。

恰到好处的支持之道高中家庭支持要把握"抓大放小"原则:

对掌控型家长的建议

与孩子共同制定学习规划,但保留执行自主权

"周末完成学习任务后,可自由安排半天时间"

对缺位型家长的建议

每天抽出10分钟专注倾听

先共情后指导:"被批评确实难受,妈妈年轻时也经历过"

李老师见证过,当家长调整支持方式后,许多厌学孩子逐渐重拾学习热情。教育不是塑造完美成绩单,而是帮助每个孩子发现自己的光芒。当家庭、学校和孩子形成良性互动,复学之路自然会越走越宽。