34 岁拿到第一笔科研资金,36 岁招到第一个博士生 [1],47 岁在一年之内率队发表多篇 Nature 论文——复旦大学教授周鹏在将近知天命之年迎来了自己和团队的“科研成果爆发”。本土成长的他带领一支中国本土团队以本土原创技术,将二维材料芯片“频频送上”Nature。当地时间 10 月 8 日,Nature 发布了他和团队研发的全球首颗二维-硅基混合架构芯片的相关论文 [2],这一芯片基于该团队打造的“长缨(CY-01)”架构,目前该芯片已经成功流片,并将在未来五年内集成至百万量级,复旦官方新闻指出这一成果有望颠覆传统存储器体系。

图 | 带有印制电路板的本次二维-硅基混合架构芯片(来源:复旦大学)

在 2025 年上半年,该团队曾创下“半月两登 Nature”的高光时刻。时隔不久,他们又在 2025 年之内发表了本次 Nature 新论文,这是对其成果的认可,也体现了全球学界对于二维材料半导体的看好。在本次芯片的研发中,该团队基于“长缨(CY-01)”架构,将该其此前打造的二维超快闪存器件“破晓(PoX)”与互补金属氧化物半导体(CMOS,Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)工艺进行了融合。

测试数据显示:基于 CMOS 电路控制二维存储核心的全片测试支持 8-bit 指令操作,也支持 32-bit 高速并行操作与随机寻址,良率达到 94.3%。在器件性能上,该芯片的每比特编程能耗只有 0.644pJ,在 54.8℃温度下数据保持时间在十年以上,能够耐受 10^4 次的擦除循环。在复杂功能验证上,该团队实现了棋盘格图案编程,大约 93.55% 的单元达到了理想状态,证明该芯片拥有较好的串扰抑制能力。

(来源:https://www.nature.com/articles/s41586-025-09621-8#citeas)

复旦大学在官方新闻稿中表示:“(这款芯片的)性能‘碾压’目前的 Flash 闪存技术,首次实现了混合架构的工程化。”回顾芯片发展史,从第一个原型晶体管到第一款中央处理器(CPU,Central Processing Unit)的面世中间隔了 24 年,而该团队通过融合业界现有的 CMOS 产线,大幅压缩了原本需要数十年左右的迭代时间,成功实现了二维材料与 CMOS 传统工艺的融合。

图 | 本次 Nature 论文(来源:https://www.nature.com/articles/s41586-025-09621-8#citeas)

冰冻三尺,非一日之寒。此次芯片的成功打造基于该团队此前的一系列成果。2024 年,他们的一篇论文被 Nature Electronics 收录,当时他们在领域内最理想的原生衬底上实现了二维良率的突破,这为在真实复杂的 CMOS 衬底上解决相关问题做了一定铺垫。

提及芯片人们就会想起硅元素,这是因为此前乃至于当下的不少芯片都由硅材料制作而来,正因此从 20 世纪 50 年代后期开始大量生产芯片的美国旧金山湾区也被叫做硅谷。二维材料,既也是周鹏团队的研究重点之一,也是全球芯片业界和学界正在探索的一种材料。面对摩尔定律逼近物理极限这一挑战,国际公认的“破局小能手”便是二维材料半导体。

但是,硅材料和二维材料几乎有着云泥之别。即使是很薄的硅材料其厚度往往也有几十纳米,而二维材料的厚度通常不到 1 纳米。更关键的是,当前全球几乎没有芯片工厂使用二维材料。假如将其引入现有产线可能会造成污染,进而会对其他电子器件造成不可估量的影响,所以没有任何芯片厂商能够接受这一局面。正因此,二维材料要想发挥价值,就必须与成熟的硅基 CMOS 工艺进行深度融合。

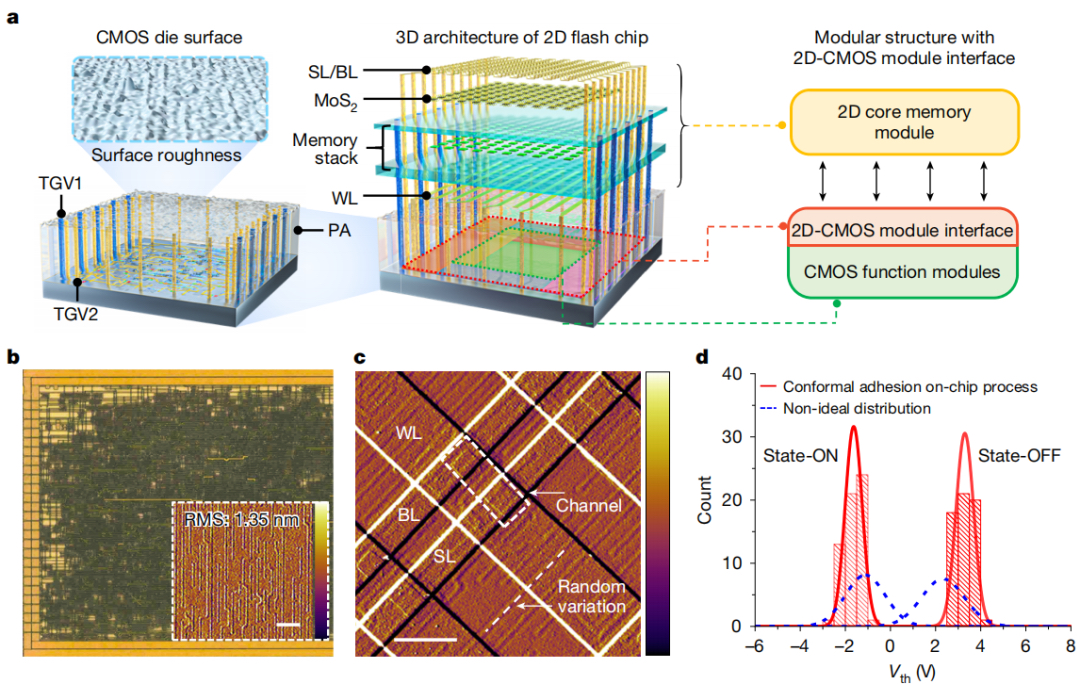

那么,如何将二维材料和 CMOS 加以集成,同时又不会破坏材料性能?这个问题似乎很难破局,因为 CMOS 电路表面有很多元件,而二维材料又非常薄,假如直接将二维材料铺设到 CMOS 电路上,很容易造成破裂。受限于此,此前二维半导体的研究者们都是在非常平整的原生衬底上对二维材料进行加工。

面对这一问题,其中一种破题思路是让磨平的 CMOS 衬底去适应二维材料,但是另一个难题在于人们很难实现原子级的平整。本次团队的思路则是反着来的,即让二维材料去适应 CMOS。二维材料具备一定的柔性,为此他们在模块化集成方案的帮助之下,在制造上将二维存储电路与 CMOS 电路进行分离,然而再利用高密度单片互连技术,在 CMOS 控制电路上实现完整的芯片集成。通过使用一种模块化结构,以及使用一个精心设计的二维 CMOS 模块接口,他们将二维材料和 CMOS 进行连接,通过电路接口的灵活设计,解决了器件技术的兼容性问题。同时,他们利用逐步释放转移和多步多尺度退火的技术,让二维材料能够共形地贴合在起伏不平的 CMOS 表面,这让前者能够温和地释放残余应力。基于这一技术创新,他们在原子尺度上实现了二维材料与 CMOS 衬底的紧密贴合,并实现了较高的良率。

(来源:https://www.nature.com/articles/s41586-025-09621-8#citeas)

本次论文显示,为了实现更加“友好”的二维封装,他们开发了一种保护性封装策略。首先,其采用了区域特异性静电放电保护的方法,针对不同类型的焊盘设计了四种静电放电保护电路。其次,他们使用了室温超声键合,以此来替代传统热压键合,从而能够降低热预算和应力预算,进而能将封装后的二维电路的泄漏电流降低一个数量级以上。再次,在进行芯片贴装时,他们使用了室温固化粘合剂,从而能够进一步地减少热损伤。

与此同时,其还提出一种跨平台的系统设计集成框架,它便是前面提到的“长缨(CY-01)架构”。一方面,该架构采用了串扰抑制的二维或非门(NOR gate)闪存电路设计方案,即采用或非门架构和半选方案(Half-Select Scheme),借此将编程和擦除串扰引起的阈值电压漂移抑制在极低水平。另一方面,该架构采用了电压域兼容设计方案,针对二维闪存操作所需要的负电压和高电压,该团队在 CMOS 的电源开关模块中设计了隔离 N 型金属氧化物半导体,利用隔离环合深 N 阱,实现了局部负压偏置和高耐压。最后,该架构采用了阻抗匹配设计方案,借此针对字线缓冲器、位线缓冲器和源线缓冲器以及灵敏放大器进行了优化,让它们的驱动能力和读取能力可以和二维闪存模块的阻抗相匹配。具体来说,该团队使用逻辑努力理论(Logical Effort Theory)优化了缓冲器中的反相器链,提升了驱动能力和信号速度。这一架构解决了二维电子器件新机制与传统 CMOS 工艺之间的兼容性问题,完成了二维电路设计与 CMOS 外围电路之间的协同设计和验证。

(来源:https://www.nature.com/articles/s41586-025-09621-8#citeas)

总的来说,本次成果为攻克新兴二维电子器件与成熟硅基 CMOS 平台的集成难题打造了一个系统性的可推广方案,涵盖了工艺、架构、封装、电路和系统设计的全链条,证明二维材料有潜力在现有硅芯片产业生态中起到一定替代作用。

周鹏是本次论文的共同通讯作者之一,共同一作兼共同通讯作者是复旦大学刘春森研究员。周鹏从 17 岁考入复旦大学以来,除了中间有一年去韩国首尔大学访学,其余时间几乎都在复旦。而刘春森其本科和博士分别毕业于吉林大学和复旦大学。这说明该团队的一系列成果具备较好的本土原创性,同时他们也凭借这一系列成果成为了国际公认的将二维材料推向集成电路应用前沿的核心贡献团队。对于该团队的领队者周鹏,有媒体报道称他是一个“有些慢”的 70 后科研人员 [3],无论是卡着 35 岁以下的年龄线在 34 岁时申请到“上海市青年科技启明星计划”,还是卡着 45 岁以下的年龄线在 45 岁时入选国内某奖项名单,他似乎总是在与年龄做博弈。20 年前,他就开始研究存储器,直到 2018 年其成果才开始慢慢“出圈”,到了 2025 年则迎来科研生涯中前所未有的小爆发。

当然,发论文并不是这一系列研究的全部。前面提到,本次芯片已经成功流片,从官方信息来看此次团队在商业落地上也有着更大的“野望”。目前,他们正在建立实验基地,通过与相关机构合作来打造自主主导的工程化项目,计划在三到五年之内将该芯片集成到兆量级水平,由此产生的知识产权和 IP 可以授权给合作企业。

届时,这也将给 AI 的发展带来一定助力。未来,AI 模型的数量仍将继续新增,而 AI 发展的瓶颈正在从前端算力转向后端存储和后端数据。假如本次芯片能够走向大规模应用,那么它所拥有的访问速度优势以及其他优势,将给 AI 和大数据带来速度更高、能耗更低的数据支撑方案。届时,二维闪存或将成为 AI 时代的标准存储方案。与此同时,这款芯片也是中国芯片领域的“源技术”之一,让中国在下一代存储技术上掌握了一定主动权,能为中国芯片自主发展带来一定助力。

参考资料:

1.周鹏的百科资料 https://baike.baidu.com/item/%E5%91%A8%E9%B9%8F/7314692

2.Liu, C., Jiang, Y., Shen, B. et al. A full-featured 2D flash chip enabled by system integration. Nature (2025).https://doi.org/10.1038/s41586-025-09621-8

3. 其他报道 https://news.sciencenet.cn/htmlnews/2025/6/545613.shtm

复旦大学新闻博客 https://mp.weixin.qq.com/s/4aOdPuNBUPXpLOXtIe84qw

周鹏个人主页 https://sme.fudan.edu.cn/60/68/c31158a352360/page.htm

刘春森个人主页 https://fics.fudan.edu.cn/b3/35/c22620a242485/page.htm

运营/排版:何晨龙

评论列表