我跟你说,每年10月份,我都有种“诺奖焦虑症”要犯了的感觉。也不是说我多懂科学,就是……气氛都到那儿了。

网上各种预测、科普,然后名单一公布,得,又是“陪跑”的一年。接着就是一堆讨论:我们到底差在哪儿了?我们的科研是不是不行?

讲真,前几年我也跟着瞎琢磨。但今年,我专门去翻了些数据,看完之后,感觉整个人都通透了。

焦虑啥啊?咱们好像一直在用别人的尺子,量自己的身高。

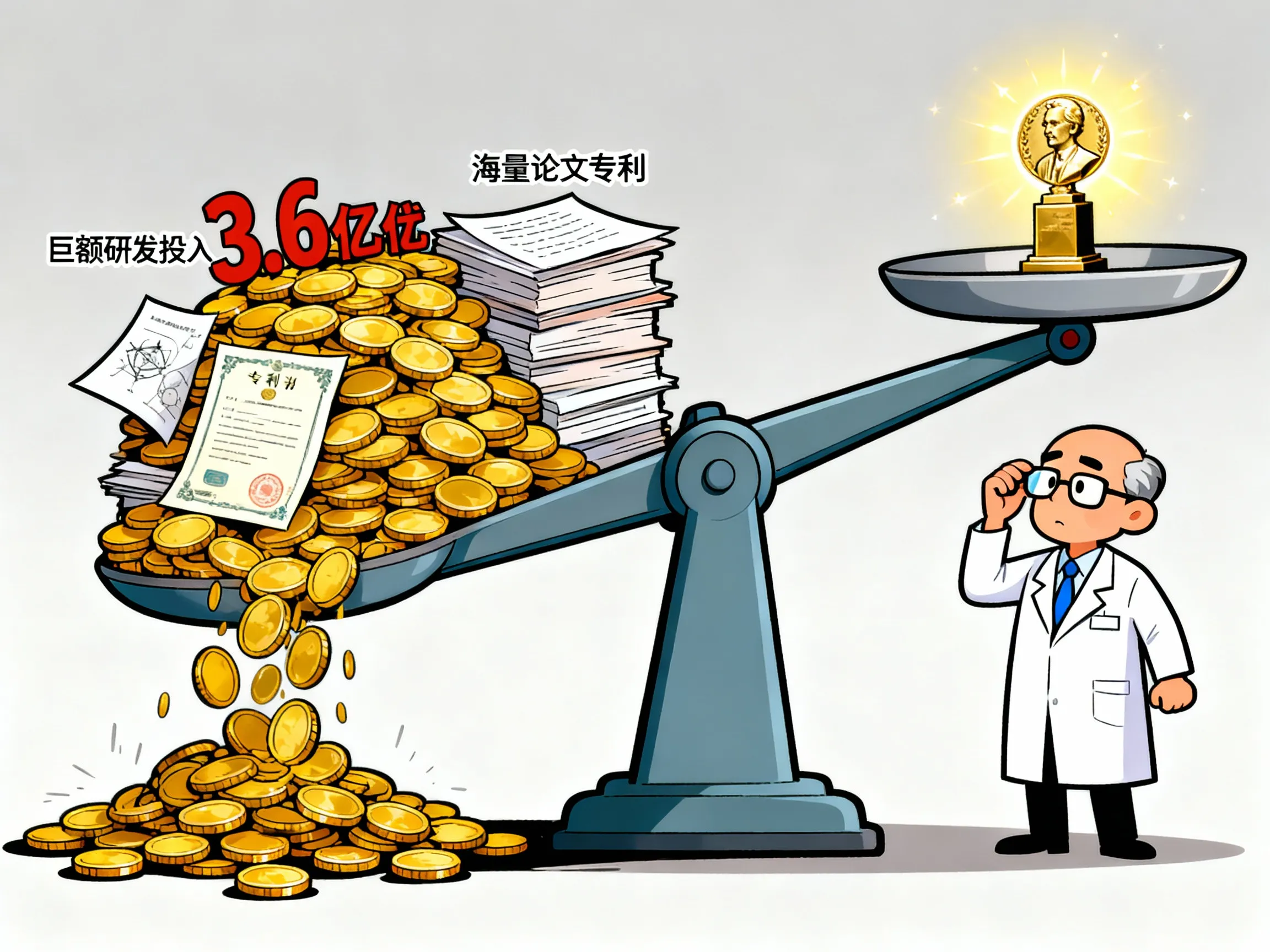

先看个“账本”,有点颠覆认知我给你报几个数,你随便听听。2024年,咱们国家全社会的研发经费,预计是3.6万亿元(来源:科技部《2023年全国科技经费投入统计公报》)。

这数字啥概念呢?稳稳的世界第二,是日本的3.5倍,德国的3.7倍(来源:OECD《主要科技指标2024》)。钱,是真没少花。

那花了钱,有产出吗?有啊。

咱们高被引论文数量世界第二,热点论文数量世界第一(来源:《2023年中国科技论文统计报告》)。

有效发明专利数量,也是世界第一(来源:世界知识产权组织WIPO《2024年全球创新指数》)。

你看,账面上特别好看:投入巨大,产出也猛。活脱脱一个“科研学霸”的形象。

但一到诺贝尔奖这,画风突变。华人诺奖得主,拢共11位。美国呢?409位(来源:诺贝尔奖官网统计)。

这就很奇怪了,对吧?感觉就像你家孩子,平时作业全对,小考回回第一,专利、论文拿到手软,结果到了“诺贝尔”这场期末大考,成绩单就不好看了。这事儿,搁谁谁不迷糊?

问题出在哪?可能不是我们,是“考试”本身

咱们再看个对比,就更清楚了。美国的研发经费,占全球总量的约28%。他们拿到的诺奖呢?占总数的40%。你看,这投入和产出,基本是匹配的。花多少钱,办多少事,很合理(来源:NSF《2024年科学与工程指标》)。

咱们呢?研发经费世界第二,但诺奖占比只有1.1%。这投入和获奖的比例,严重倒挂。

以前看到这,我第一反应是:“完了,我们效率太低了,钱白花了。”但现在我觉得,有没有可能,是这把“尺子”本身,就不太适合衡量我们现在的状态?

诺贝尔奖,它很牛,毋庸置疑。但它更像一个“终身成就奖”,奖励的是那种“从0到1”的、石破天惊的原创性基础研究。而且,它有个特点:超级滞后。很多成果都是二三十年前做出来的,现在才给你发奖。

而我们现在在干嘛?《国家创新指数报告2024》里有个数据,全球百强科技创新集群,咱们占了24个,连续三年世界第一(来源:中国科学技术发展战略研究院)。

这是啥意思?这不是说某个实验室里出了个天才,而是说,在北京、深圳、上海这些地方,形成了一大片“科技生态雨林”。从研究、到开发、到生产、到市场,一整条链都活了。

还有个数据,咱们高技术产业的出口额,占了全世界的22.3%,也是第一(来源:WTO《2024年全球贸易统计报告》)。这说明啥?说明我们做的东西,全世界都在用。这不是虚的,是真金白银的市场在投票。

连一些西方媒体都想不通,发文问:

“中国凭什么科研比美国还强?”

我不是说诺奖不重要。能拿,当然好,那是全人类的荣耀。但如果暂时拿不到,或者拿得少,真没必要捶胸顿足,自我否定。

这就好比,一个家庭,有人负责仰望星空,思考宇宙起源,这很伟大。但也得有人负责把饭做好,把房盖好,把路修好,让大家的日子过得越来越舒服。我们现在,更像后者。先把“家底”夯实了。

咱们的科技实力,已经强大到不能只用诺奖这一个指标来衡量了。盯着一个滞后的、偏向基础理论的奖项,来评判一个在应用科技和产业化上一路狂奔的巨兽,这本身就不太科学。

所以啊,下次再到10月份,放轻松点。该干嘛干嘛。我们口袋里的钱、生活里的便利、国家手里的牌,这些才是科技发展最真实的反馈。

诺奖,就当是个彩票吧。中了,开心庆祝。没中,日子照过,路,我们走得稳着呢。

参考资料:

科技部——《2023年全国科技经费投入统计公报》

中国科学技术发展战略研究院——《国家创新指数报告2024》

世界知识产权组织(WIPO)——《2024年全球创新指数》

#科技强国 #诺贝尔奖 #研发投入 #创新生态 #中国科研

声明:本文内容90%以上为本人原创,部分素材在创作过程中使用了AI辅助,但所有内容均经过笔者严格审核与复核。图片素材由AI辅助生成。文章旨在传播社会正能量,无任何低俗不良导向,特此说明。

评论列表