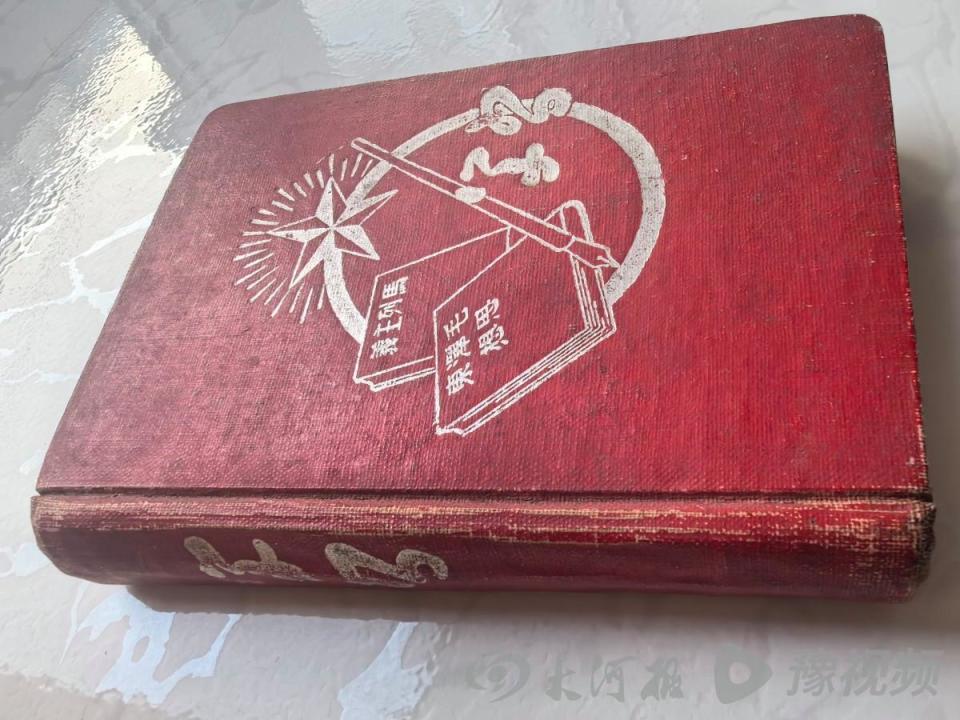

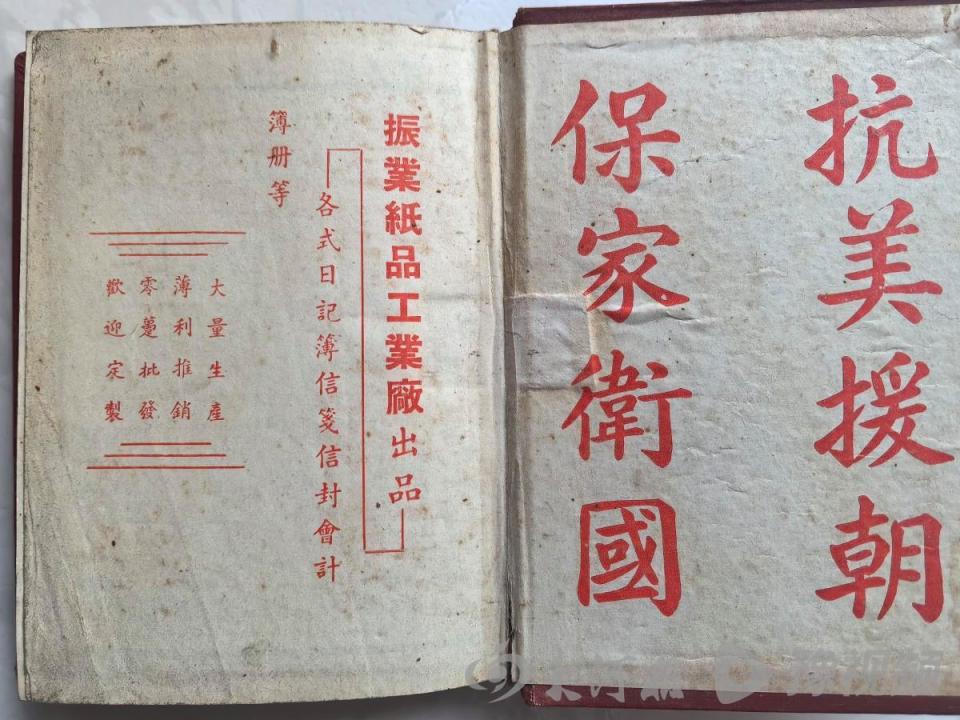

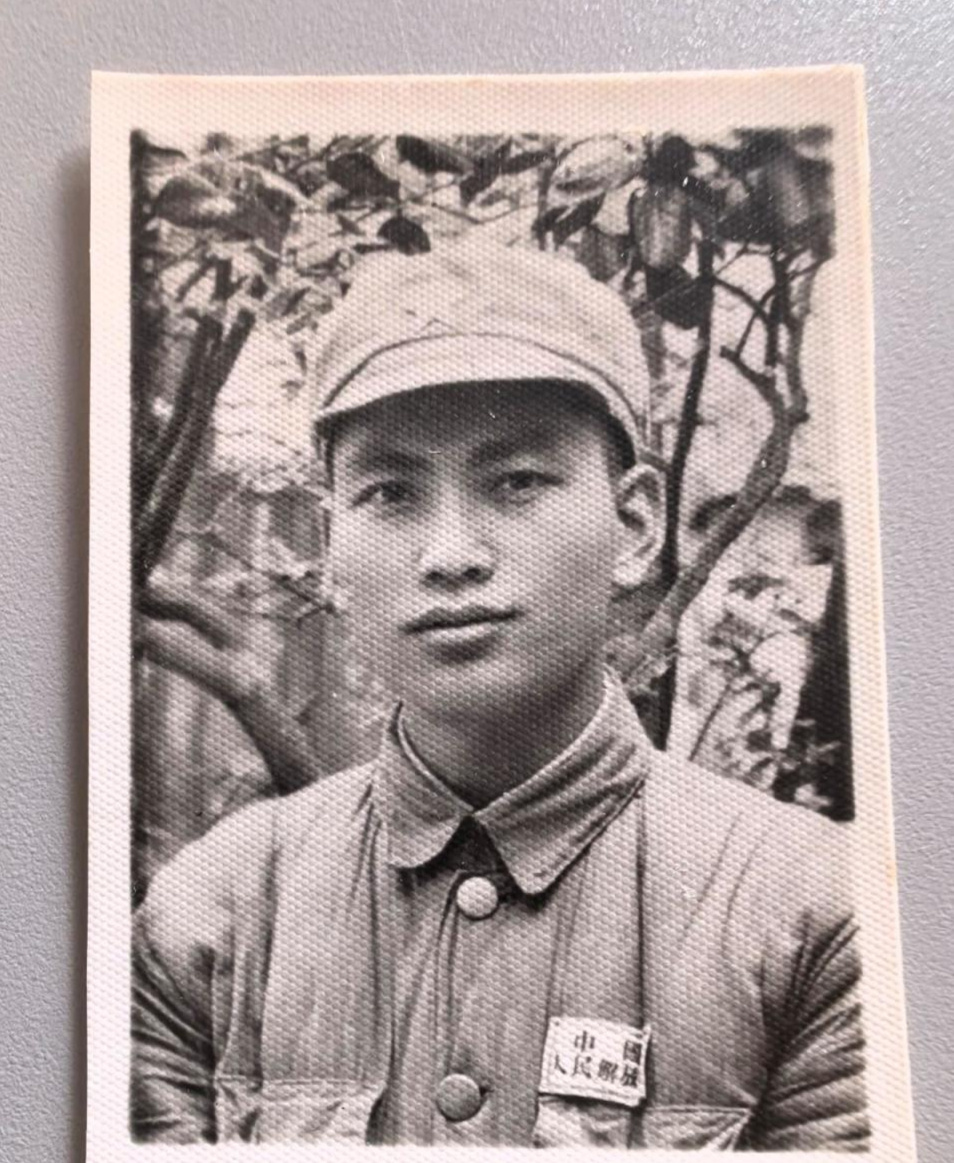

今年国庆,辽宁沈阳 95 后女孩玲玲在老家整理旧物时,于衣柜深处发现一个贴满军用胶布的樟木箱。箱盖开启瞬间,一本红色封面的硬壳日记与一封泛黄信纸滑落 —— 这是她从未谋面的姥爷、抗美援朝志愿军战士梁文中留存的战场遗物。

(二)跨越 70 年的初次相遇日记纸张薄脆如蝉翼,钢笔字迹却清晰如初:“1951 年 10 月 25 日,晴,入朝第 18 天……”。从未听过的战场细节,让自幼从家人转述中拼凑姥爷形象的玲玲,首次触摸到真实的历史肌理。

二、日记里的战场:一个普通战士的血肉印记

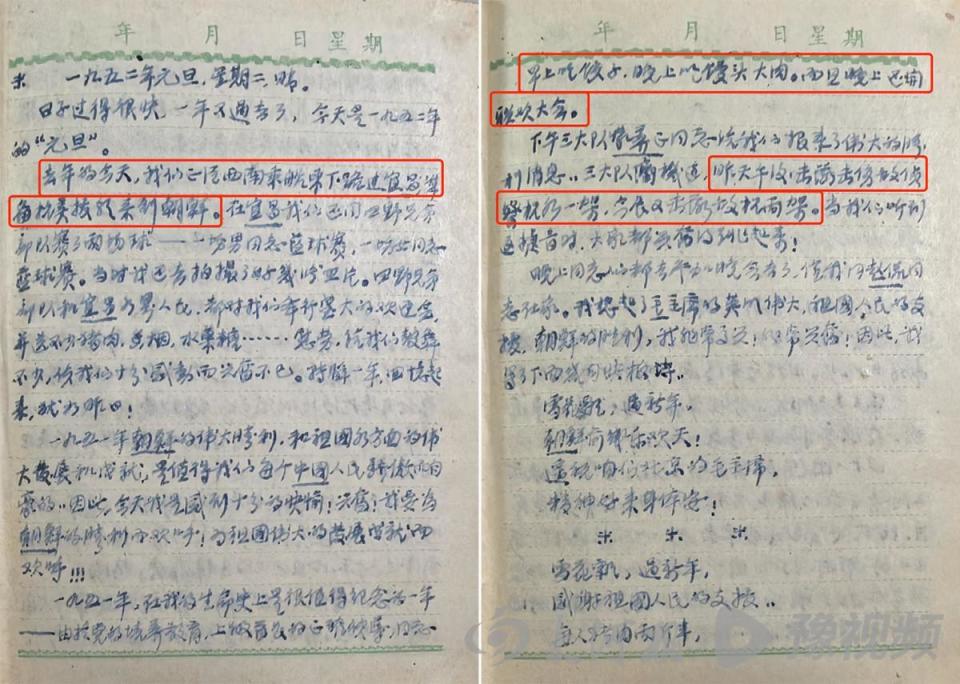

翻开日记,玲玲仿佛被拽入 70 多年前的朝鲜战场,那里有胜利的欢呼,更有常人难以想象的艰苦。1952 年元旦,梁文中在日记里写道:“早餐饺子,午间猪肉炖粉条,晚间联欢会上击落敌机的捷报让同志们沸腾” ,在这特殊的日子里,简单的美食和胜利的消息,让战士们感受到了难得的喜悦与慰藉,这是战争岁月里的一抹甜。

然而,日记的更多篇幅,记录的是战地生活的严酷。“一件军大衣白天御寒、夜晚当被”,在冰天雪地的朝鲜,物资极度匮乏,一件军大衣便是战士们对抗严寒的重要依靠,白天穿着它在寒风中站岗、巡逻,夜晚就盖着它在冰冷的地上入睡。“全师 1200 余人患夜盲症,因缺果蔬”,长期的战斗生活,让战士们难以摄取到足够的维生素,夜盲症在部队中蔓延,这不仅影响了战士们的身体健康,更给作战带来了极大的困难。这些细节,让玲玲看到了姥爷作为普通人,在战争中的生存挣扎,打破了她以往对 “英雄叙事” 的刻板想象,原来英雄也和普通人一样,要面对生存的困境 。

日记中,还有姥爷灵魂深处的自我解剖。“听到炮声的瞬间想退缩”“未及时补充弹药被战友训斥”“‘最可爱的人’称号让我羞愧”,这些直白而坦诚的反思,让玲玲震撼不已。原来姥爷在面对战争的恐惧时,也会有本能的退缩念头;在战场上,也会因为失误而受到战友的指责。但正是这些不完美,让玲玲看到了那代人在战火中淬炼精神的真实过程。“他不是完美的英雄,却是不断与懦弱对抗的勇者”,姥爷在日记中的自我批判,是他不断战胜自我、坚守信念的见证 。

(二)雪地行军的生死印记1952 年 3 月的连续记录,让玲玲真切感受到了零下 30℃的战斗日常是何等残酷。“积雪没过膝盖,冰面滑倒时步枪磕掉门牙”,在冰天雪地中行军,每一步都异常艰难,积雪深可没膝,战士们深一脚浅一脚地前行,稍不注意就会滑倒,梁文中甚至因为滑倒,步枪磕掉了门牙,那刺骨的寒冷和身体的疼痛,可想而知。“夜间行军不敢点火,靠战友背包上的荧光条辨识队列”,为了不暴露目标,志愿军战士们在夜间行军时不能有一丝光亮,只能凭借战友背包上那微弱的荧光条,在黑暗中艰难地辨认着队列,摸索着前进,稍有不慎就可能掉队,迷失在这茫茫雪夜之中。

这些文字,也让玲玲第一次理解,为何母亲总说姥爷 “右腿的冻伤是被炮弹掀起的积雪冻坏的”。在那样恶劣的环境下,每一次战斗、每一次行军,都充满了危险,稍有意外,就可能受伤。姥爷和他的战友们,就是在这样的生死考验中,一步一步地坚守着,为了祖国、为了人民,义无反顾地前行 。

三、家书中的赤子之心:从个人到集体的信仰跃迁

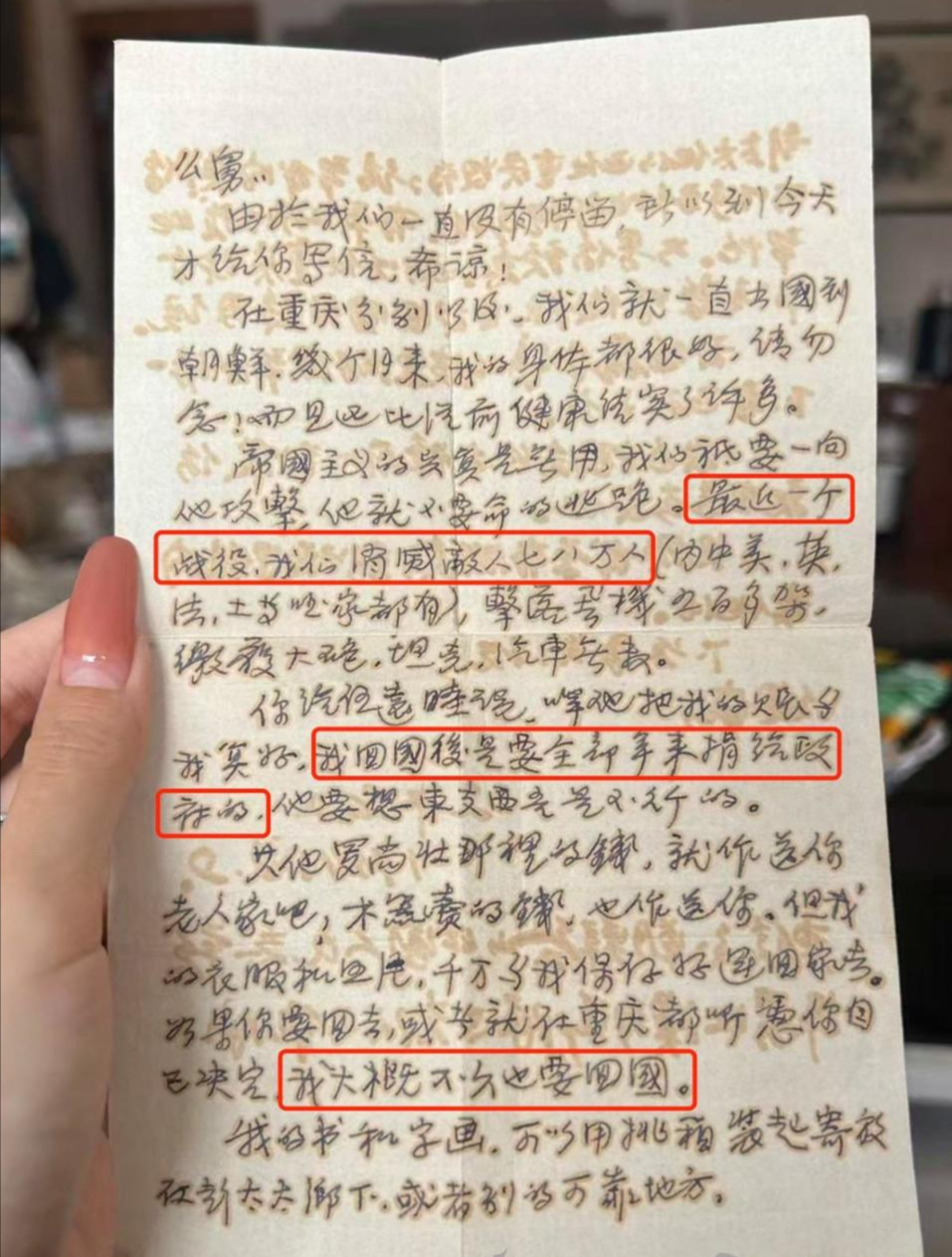

在那封 1951 年 6 月 8 日,梁文中致幺舅的家书中,字里行间满是胜利的豪情 。“五次战役歼敌七万余,缴获坦克三百辆……”,这些数字,是志愿军战士们浴血奋战的见证,每一个数字背后,都有着无数可歌可泣的英勇事迹,彰显着中国人民志愿军的强大战斗力。

在这封信中,梁文中还提及 “待我归国,将重庆商铺股票悉数捐给国家”,这一决定,让人看到了他的无私与大义 。在那个年代,这些财产是他辛苦积攒下来的,可他却毫不犹豫地决定捐献给国家,只为了能让国家更好地建设和发展。而信末那句 “大概不久就能回国”,饱含着他对家乡和亲人的深切思念 ,在异国他乡的战场上,家乡的一切始终是他心中的牵挂,他盼望着战争早日结束,能早日回到亲人身边。然而,谁也没有料到,他实际坚守到了 1953 年底,这期间,他又经历了多少艰难困苦,承受了多少对家人的思念之苦,我们难以想象 。

(二)集体主义的精神密码面对姥爷捐出全部财产的决定,玲玲不禁陷入了沉思 。通过家族史的追溯,她找到了根源。出身贫农的梁文中,曾亲身经历过地主的残酷剥削,生活的困苦让他对旧时代的黑暗有了深刻的认识 。参军后,在部队开展的 “诉苦运动” 中,他第一次深刻地意识到 “个人命运与国家的关联” 。过去,他在旧时代里饱受苦难,是国家的变革、人民军队的出现,让他看到了希望,有了新的生活。这种经历,让他对集体和国家充满了感恩与忠诚。

在梁文中的日记中,“没有国哪有家” 这句话反复出现 。这不仅仅是一句话,更是他内心坚定信仰的体现 。在他的认知里,国家的稳定和繁荣,是家庭幸福的基础。只有国家强大了,人民才能过上安稳的生活。这种 “先集体后个人” 的价值逻辑,贯穿了他的一生 。他捐出的不仅仅是财产,更是他对新中国的全部信仰 。他相信,通过自己的奉献,可以为国家的建设贡献一份力量,让新中国更加繁荣昌盛 。

玲玲读懂了姥爷那一代人的精神世界,他们生活在一个充满变革与挑战的时代,经历了太多的苦难与挫折,但正是这些经历,铸就了他们坚定的信仰和无私的奉献精神 。相比之下,生活在和平年代的玲玲,虽然无法完全体会姥爷那一代人的艰辛与不易,但这些珍贵的遗物,让她对那段历史有了更深刻的理解,也让她对姥爷那代人的精神有了更深的敬意 。

四、95 后的时空对话:当 Z 世代读懂 “一代人的战争”

对于玲玲来说,初读日记时,“抗美援朝” 还只是课本上一个遥远的历史名词,与自己的生活似乎有着很大的距离 。在她的成长过程中,虽然也听说过一些关于抗美援朝的故事,但那些都像是发生在另一个时空的事情,没有太多的真实感 。然而,当她看到姥爷在日记里画的简易冻疮药膏配方时,内心开始泛起波澜 。这个小小的配方,让她真切地感受到了姥爷在战场上所经历的痛苦与艰难 。在冰天雪地的朝鲜战场,冻伤是志愿军战士们面临的一个严重问题,姥爷为了缓解战友们的痛苦,自己摸索着制作冻疮药膏,这份心意,让玲玲十分动容 。

而当她看到姥爷用香烟盒纸记录的战友牺牲名单时,玲玲的情绪再也无法抑制,她突然哽咽起来 。这些密密麻麻的名字,每一个背后都是一个鲜活的生命,他们曾经和姥爷一起并肩作战,一起经历生死考验 。“原来英雄不是符号,是像我一样会疼会怕的年轻人”,玲玲在那一刻深刻地认识到,姥爷和他的战友们,都是有血有肉的普通人,他们也会害怕,也会受伤,但在国家和人民需要的时候,他们毫不犹豫地挺身而出,用自己的生命捍卫了国家的尊严和人民的幸福 。这种从 “距离感” 到 “血脉共振” 的情感转变,让玲玲对姥爷那一代人有了更深的理解和敬意 。

(二)和平年代的精神传承在整理遗物的过程中,玲玲还发现了姥爷归国后的一些经历 。姥爷在抗美援朝战争胜利后,回到国内,34 年扎根农场会计岗位,一直默默奉献着 。当玲玲看到姥爷 71 岁退休时,账本仍工整如印刷体,不禁对姥爷的工作态度肃然起敬 。在那个物质匮乏、条件艰苦的年代,姥爷能够始终保持对工作的高度负责,将每一笔账目都记录得清清楚楚,这种严谨认真的态度,让玲玲深受触动 。

这种 “把平凡工作当战场” 的态度,也让玲玲重新理解了 “抗美援朝精神” 的当代意义 。在和平年代,虽然我们不需要像姥爷那一代人一样奔赴战场,但抗美援朝精神依然有着重要的价值 。它不仅仅是一种在战场上英勇无畏的精神,更是一种在平凡岗位上坚守初心、默默奉献的精神 。“不是非要上战场,而是像姥爷那样,在每个岗位守住初心”,玲玲意识到,在自己的生活中,也应该学习姥爷的精神,无论做什么事情,都要认真负责,尽自己最大的努力去做好 。无论是在学习、工作还是生活中,都要坚守自己的初心,不被外界的诱惑所干扰,为了实现自己的目标和价值,努力奋斗 。这种精神传承,将激励着玲玲在未来的人生道路上,不断前行,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的力量 。

五、遗物背后的集体记忆:当个人史成为民族志(一)个体叙事的历史重量梁文中的日记与家书,无意中补全了一段微观战史:1952 年冬季防御战中的后勤保障细节、志愿军基层官兵的思想改造过程、战后建设时期的奉献轨迹。这些私人记录,让宏大的历史叙事有了具体的姓名与体温 。

在那些泛黄的日记里,梁文中详细记录了冬季防御战时,部队在物资极度匮乏的情况下,如何艰难地保障后勤供应 。为了躲避敌人的空袭,战士们常常在夜间运输物资,山路崎岖,寒风刺骨,他们却从未有过丝毫退缩 。在思想改造方面,日记中也有不少记载,部队通过开展各种学习活动,让战士们深刻认识到抗美援朝的意义,坚定了他们的战斗意志 。而在家书中,梁文中则分享了战后建设时期,自己投身国家建设的热情与努力 。这些珍贵的资料,为研究抗美援朝历史提供了独特的视角,让我们看到了历史背后那些鲜为人知的故事 。

(二)新一代的铭记方式玲玲将部分日记内容拍照上传社交平台,意外引发共鸣:00 后网友留言 “原来烈士不是‘活在教科书里’,是曾经真实的少年”;历史博主指出日记中 “夜盲症防治记录” 填补了战史研究的空白 。这场始于个人的发现,正在成为跨越代际的集体记忆建构 。

当玲玲把姥爷日记中的内容分享到网络上时,瞬间引起了众多网友的关注 。那些真实而生动的记录,让大家对志愿军战士有了全新的认识 。00 后网友们从日记中看到了志愿军战士的青春与热血,他们不再是教科书上遥远的英雄,而是一群和自己年龄相仿,有着梦想和情感的年轻人 。历史博主们则从专业的角度,对日记中的内容进行了深入分析,其中关于夜盲症防治的记录,为研究志愿军在战场上的医疗保障提供了重要线索 。这场跨越时空的交流,让更多的人了解了抗美援朝那段历史,也让志愿军精神在新一代人中得到了传承和弘扬 。

结语:让 “最可爱的人” 永远鲜活70 年前的硝烟早已散尽,但梁文中的日记与家书,却在 2025 年的国庆假期,为一个 95 后女孩打开了通往历史的任意门。当泛黄纸页上的字迹与新时代青年的目光相遇,我们终于懂得:所谓英雄,从来不是高高在上的符号,而是无数个像梁文中这样的普通人,在时代需要时挺身而出,用热血与青春书写的生命传奇。这或许就是遗物的终极意义 —— 让历史不再是冰冷的年份与数据,而是融入血脉的精神传承。

声明:本文内容由AI生成,图片来源于网络,版权归原作者所有,若有侵权,请联系删除!