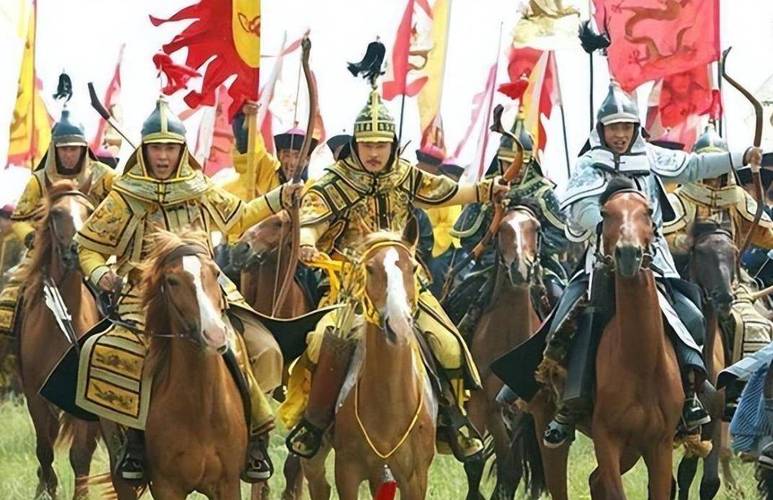

满清当初以异族入主中原,所凭借的不过是,区区百万人口,十几万铁骑。

他们面前的大明,不仅有得几乎望不到边的广袤的土地、拥有他们百倍的人口,还有先进得多的文化。

刚开始,他们是有些自卑的。

剃发令的实施,就明显显示出对高等文化的妒忌心理,以及对本民族文化的高度不自信。

他们还特别忌讳这个“抢”字。进关初期,摄政王多尔衮写信给明朝督师史可法说,我们的天下得自李自成,并不是从明朝手里抢过来的。

别人家的东西掉地上了,我弯腰捡起来,和跑到人家屋里去明抢,是有很大区别的。

作为一个以低等文明征服高等文明的部族,他们把“文明”看得特别重,也比较注意“吃相”。

不过意外夺得锦绣江山而带来的惊喜和忐忑,还有那骨子里的不自信,是遮也遮不住的。

所以不要说汉、唐的气象,就是比起宋、明来,满清在所谓格局宏大的表面下,难免带有一股促狭气。

过去做贼,有很多规矩,其中排在首位最重要的一条,就是要计划好退路。

上世纪八十年代读金庸的小说,有段写到顺治皇帝躲在寺庙里做和尚,对前去探望他的康熙说,若是能造福天下苍生,最好;若是天下百姓都让咱们走,咱们就从哪里来的,还回到哪里去。

当时年轻,读到这儿挺感动。

后来想想,不对啊,是我们请你们来“造福我们”的吗?

由于做贼心虚,满清把退路看得极重,他的退路自然是在东北,于是就将东三省划为禁地,不许中原人出关。

直到光绪末年,才允许河北、山东人民出关开垦,形成一时的“闯关东”热潮。

意外抢来的东西,最怕失去。

这种害怕失去的惶惶不安的情绪,贯穿有清一代始终。

出于这种私心,清朝对制度的破坏是史无前例的。

在传统政治里,皇帝的家与国是有着明显区别的,诸葛亮在《出师表》中说的“宫中府中”就体现了这个区别,“宫”指的是皇帝的家,“府”则是政府、国家。

皇帝作为国家的象征,是代“天”行使权力的,是天意。在传统儒家的价值体系里,“有道”就是天意,无道昏君,人人可以得而诛之。所以孟子说“闻诛一夫纣矣,未闻弑君也”,据说明代开天辟地的老朱,就把孟子这一段删掉了(他的后世子孙又恢复原样),也是做贼心虚。

在实际操作中,皇帝与以宰相(各朝代名称不同)为首的文官集团共治天下,皇权与相权界限清晰,相互制约。所以说,历代皇帝没有一个敢于公开说“朕即天下”的。

清代的皇帝也不敢说,但敢做。

清朝与以往各代(除了元等少数几个异族政权)最大的区别就是,他是一个部族政权,也就是满洲人那一小撮人的政权,代表的也是那一小撮人的利益。

代表小团体利益的政权,肯定是有私心的,私心肯定会败坏制度,因为出于公心的才能称之为制度,出于私意的只能称其为权术。

所以钱穆说清代只见法术,不见制度。

事实上也是,清代将“儒为表法为里”玩到了极致,可以说得儒家之皮毛,而尽得法家之糟粕。

废宰相虽说始自明朝的朱元璋,但不能说明代无宰相。

除了开国之君朱皇帝拥有明显的患得患失的暴发户心态以外,大部分皇帝面对权力时的表现,体现了少有的“格调”和“流品”。有一个甚至几十年不上朝,从某种程度上也可以说,明朝大部分时间里,是内阁首辅与内监共治天下。

撇开其它方面的得失,只就对皇权所表现出的雍容和自信而言,明朝与大清是有着天渊之别的。

做为一个读书人,如果你能穿越回到三百多年前,会发现每个县学府学的明伦堂里,都立有一块“卧碑”,上面写着三条禁令:生员不得言事,不得立盟结社,不得刊刻文字。

这块碑是顺治五年(1648)立的,有名的才子金圣叹,就是因为领着一帮秀才,跑到明伦堂的孔子灵位前,哭诉地方官贪污腐化,触犯了联结言事的禁令而被杀的。

朝廷的真实目的,则是借此震慑一向爱“乱说乱动”的江南士人。

如果说以往历朝是让你说什么或是多说少说的问题,到了清代,立即就就成了有无的问题。

这种不让人说话的“制度”,可以说为清朝所独有,并且发展到了一个登峰造极的地步。

清朝以前的历代,基本是鼓励大家公开发言的,明朝的皇帝,还鼓励平民直接向他说话。

到了清朝,不要说是平民百姓,就是官员,与皇帝说话,也有种种限制。

比如说地方官中,除了满族的驻防将军、都统,能直接和皇帝说话(专折言事)的,只有总督、巡抚、布政使(藩台)和按察使(臬台),其他的道府州县,想和皇帝说话,只能通过有专折上奏之权的上司。京官当中,只有四品以上才能直接给皇帝上奏折(御史除外)。

自雍正朝有了军机处以后,皇帝更是舒展得很了,军机房直接设在皇宫内,离皇帝住的地方不远。

天大的事,皇帝在军机房里和几个老头一“商量”(基本是有量无商),形成文件(称上谕),然后不经内阁,也不经六部,直接发往地方。

上谕有两种:明发上谕和寄信上谕,其中寄信上谕是清朝所独有的,直接寄给接受命令的人,其他人都不知道,比方说寄给某总督的,巡抚不知道,即使这道上谕与军事有关,兵部尚书也不知道。

清代还特别注意主要官员之间的相互制衡,总督品级高于巡抚,但巡抚并不是总督的属官,甚至藩台臬台也不是巡抚的属官,他们都可以专折言事,各说各话。

在京官中,各部尚书与侍郎,也没有从属关系,他们都属于堂官,都可以直接给皇帝上奏折。

按说侍郎相当于各部的副职,应听命于尚书,但清朝就不,就是为了让你们相互制约,以免你们合起伙来对付皇上。

这已不能称为制度了,只能称为权术。

因为时时处于害怕失去的惶恐中。

公平地说,作为一个异族政权,其寿命与唐、宋、明相去不远,他们这种鬼鬼祟祟的法术作派,起了相当重要的作用。

这就好比他们砌了一堵墙,宽四米高三米,不要说风吹不倒,就是吹倒了,比不倒更稳定。

但是由此造成的内耗,无谓的浪费,对制度的破坏,对文化的侵蚀,其后果也许要用很久的时间,才能逐步显现出来。

之所以说所谓制度出于公心才称其为制度,是因为制度本身具有稳定性和正大光明性,不能按需而改和密不示人。

部族政权出于一己之私,出于得之不当的做贼心虚,一切为了他们小团体的利益,其实是无所谓国家概念的。

清末的礼部尚书许应骃、御史文悌曾先后上书弹劾主张变法的康有为,说他发起组织保国会,是保中国,不是保大清。

可谓是深谙其中滋味。