1989 年 11 月,北京人民大会堂的会见厅里,气氛庄重。邓小平会见日本友好访华团体时,平静地说:“这是我会见的最后一批正式客人了。” 一句话,揭开了他彻底退休的序幕,也让接班人问题愈发受关注。

此时,中国正处在重要的历史节点。邓小平深知,权力平稳交接是国家稳定的关键。自然规律不可抗拒,政治代谢也需顺应潮流。他早就在思考:谁能成为第三代领导核心,接过这副担子?

其实,关于培养接班人、推进干部年轻化的构想,邓小平早在 1979 年就和老同志交流过。他反复强调:“不能老让‘老革命’站在前线,年轻人要上来。” 这不是一时兴起,而是对党的事业长远发展的深谋远虑。

他清楚,新班子需要一个核心。毛主席作为第一代核心,稳住了党的领导;自己作为第二代核心,确保了大局不乱。到了第三代,必须明确核心,党的事业才能持续稳定。而江泽民,就是他认定的这个人。

邓小平的选择不是凭空而来。1989 年夏到秋,他一直在观察新领导班子的表现。江泽民的所作所为,让他逐渐放下心来,也坚定了彻底退下来的决心。他说:“老同志不主动让位置,年轻人永远上不来。我退出一线,是为党做最后一次贡献。”

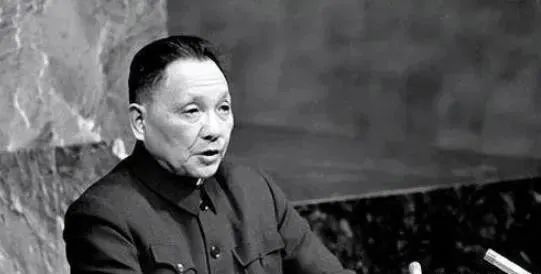

为了让新一代领导人尽快被认可,邓小平费了不少心思。他经常在会见外国宾客时安排江泽民陪同,既是让他学习经验,也是向外界传递信号:这就是接班人。

那么,江泽民究竟有什么特质,能被邓小平看中?这要从他的经历说起。1926 年,江泽民出生在一个知识分子家庭。年轻时日寇侵华,他亲眼见了侵略者的暴行,毅然投身抗日救亡运动,一腔爱国热血令人动容。

战后,他进入上海交通大学电机系深造。成绩优异的他,很快加入中国共产党,成了积极的地下工作者。大学毕业后,他扎进工厂,组织工人搞革命宣传,是从基层一步步走出来的干部,深知百姓疾苦。

新中国成立后,江泽民长期深耕工业系统。他在机械制造、电机技术领域钻研多年,是既懂技术又懂管理的难得人才。1955 年,他被派往苏联深造汽车制造技术,回国后就投身长春第一汽车制造厂。

在长春,他推动了我国第一辆国产汽车的诞生,让中国有了自己的汽车工业起点。之后,他又在武汉、北京的工业系统继续发力,把技术和管理经验带到更多地方,实干能力有目共睹。

改革开放后,江泽民的视野更开阔了。他积极参与对外交流,率团考察多个国家的工业、贸易经验。1985 年任上海市长,1987 年任市委书记期间,他推动改革、狠抓发展,上海的变化大家看在眼里,政绩十分亮眼。

邓小平看在眼里,记在心里。他曾评价江泽民:“江是知识分子出身,有文化,有知识,也有能力。虽然经验少点,但经验是可以积累的,我很看好他。” 这评价里,藏着他对接班人的精准判断。

邓小平一直强调 “核心” 的重要性。他说,毛主席在时,风浪再大党也没动摇;自己作为第二代核心,能保大局不乱。到了第三代,必须明确核心,江泽民就是他认定的这个人。

1994 年,邓小平南方视察。看到新领导班子稳定了局势、推动了改革、改善了民生,他高兴地说:“他们做得很好,我真的可以退下来了!” 这既是对新班子的肯定,也是对自己选择的欣慰。

从 1979 年提出干部年轻化,到 1989 年选定江泽民,再到 1994 年的肯定,邓小平用行动诠释了什么是 “为党和人民事业着想”。他知道,权力交接要顺应自然规律,新人要有空间才能成长。

江泽民没辜负这份信任。他带着老一辈的嘱托,在改革开放的道路上继续前行,用自己的知识、能力和实干,回应了时代的期待。而邓小平的远见,也让中国平稳完成了历史性过渡。

回望那段岁月,邓小平选择江泽民,不仅因为江泽民有文化、有能力、有基层经验,更因为他看准了这个人身上的责任感和担当。这选择里,有对自然规律的尊重,有对党的事业的负责,更有一位老人对国家未来的深情牵挂。

正是这样的选择,让中国在时代浪潮中稳稳前行。而邓小平生前最后一次视察时的那句肯定,也成了这段历史中最温暖的注脚 —— 他选对了人,更选对了国家发展的方向。