说明:静电势(Electrostatic Potential, ESP)是描述分子周围电场特性的一个关键物理量。它直观地揭示了分子的电荷分布、反应活性位点及分子间相互作用模式。

本文旨在系统性地阐释静电势的物理意义,详细剖析其基于量子化学的计算流程,并探讨其在化学和生物学领域的核心应用。

什么是静电势(ESP)

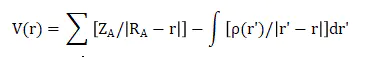

从物理学角度定义,一个分子在空间中某一点r处的静电势V(r)是将一个单位正电荷(例如质子)从无穷远处移动到该点r所需要做的功。这个值的大小和符号反映了该点受到分子电场的综合影响。其数学表达式为:

这个公式由两个部分组成:

原子核的贡献:第一项是分子中所有原子核(A)对其周围空间点r产生的电势的加和。 ZA是原子核A的电荷(即原子序数),RA是其位置。由于原子核带正电,这一项总是正的,表现为排斥作用。

电子云的贡献:第二项是分子的总电子密度ρ(r’)在空间中每一点r’对目标点r产生的电势的积分。由于电子带负电,这一项总是负的,表现为吸引作用。

DOI:10.1038/ncomms11560

因此,一个点r处的静电势是分子中所有带正电的原子核和带负电的电子云共同作用的净效应。

在实际应用中,静电势通常被可视化地映射到分子的某个电子密度等值面上,形成所谓的“静电势图”。根据学术惯例,图中不同颜色代表不同的电势值:

红色区域:表示负电势(V ),通常对应于富电子区域,如孤对电子(氧、氮原子上)或π键体系。这些区域具有亲电性,容易吸引正电荷或与分子的亲电部分相互作用。

蓝色区域:表示正电势(V > 0),通常对应于缺电子区域,如与强吸电子原子相连的氢原子(例如O-H中的H)或某些卤素原子外侧的“ -hole”。这些区域具有亲核性,容易吸引负电荷或与分子的亲核部分相互作用。

绿色/黄色区域:表示接近零的电势,为中性或非极性区域,例如烷烃的C-H键区域。

通过这张图,我们可以直观地“看到”一个分子对其化学环境的静电影响,从而预测其行为。

怎么计算静电势(ESP)

静电势的计算是一个多步骤的、依赖于量子化学计算的过程。它不能通过简单的实验直接测量,而是通过高精度的理论计算获得。其核心步骤如下:

第一步:确定分子三维结构

计算的起点是一个精确的分子三维几何构型。这个结构可以通过实验方法(如X射线衍射)获得,或者更普遍地,通过量子化学中的“几何优化”计算得到。几何优化旨在找到分子在特定理论水平下的最低能量构象。

DOI:10.1038/s41586-022-04654-9

第二步:求解体系的波函数和电子密度

这是计算静电势的核心和计算量最大的部分。为了得到上文公式中的电子密度函数 ,必须首先求解分子的电子体系的(近似)薛定谔方程。常用的量子化学方法包括:

从头算(Ab initio)方法:如Hartree-Fock (HF)方法或更高级的Møller-Plesset微扰理论 (MP2)、耦合簇理论(Coupled Cluster)等。

密度泛函理论(Density Functional Theory, DFT):这是目前应用最广泛的方法。通过选择合适的泛函(如B3LYP, PBE0, M06-2X等),DFT可以在计算成本和精度之间取得良好平衡。

在选择计算方法的同时,还需要为体系中的每个原子选择一组“基组”(Basis Set),如6-31G*, cc-pVDZ等。基组的质量直接影响电子波函数和电子密度的计算精度。完成此步骤后,我们将获得整个分子体系的电子波函数,并由此精确推导出其三维电子密度分布ρ(r’)。

第三步:计算并可视化静电势

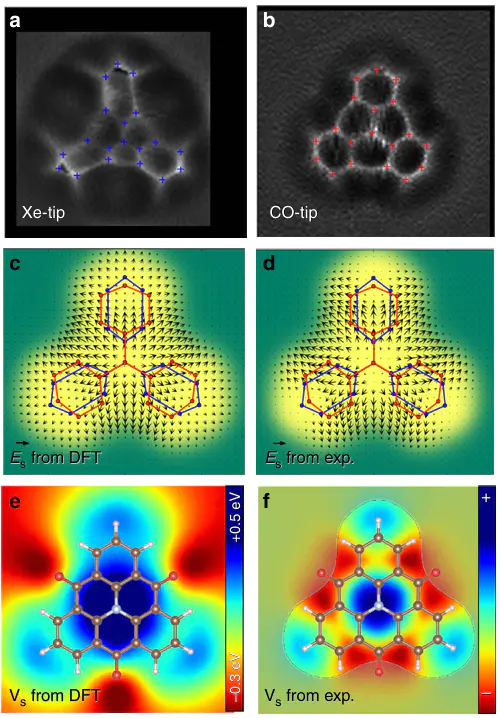

在获得了原子核坐标(RA)和电子密度函数(ρ(r’))后,计算程序(如Gaussian, ORCA, Q-Chem等)就可以根据静电势的定义公式进行数值计算了。程序会在分子周围定义一个三维网格(Grid),并逐点计算每个格点上的V(r)值。

最后,为了便于分析,这些计算出的静电势数值会被映射到一个能代表分子轮廓的表面上,最常用的是电子密度等值面。通过图形界面软件(如GaussView, VMD, Multiwfn等),这些数值被渲染成我们常见的红蓝着色的静电势图。

DOI:10.1038/s41467-023-40593-3

静电势(ESP)的应用

静电势作为一个强大的理论工具,在化学、生物学和材料科学等领域有着广泛而深入的应用。

1. 预测化学反应活性位点

静电势图是预测分子反应活性的“地图”。

亲电反应:分子表面的最负静电势点(Vmin)通常是亲电试剂(如H+)最先攻击的位置。例如,在甲醛(H2C=O)分子中,氧原子上的孤对电子区域呈现深红色,是其最强的亲核中心。

亲核反应:分子表面的最正静电势点(Vmin)则是亲核试剂(如OH-)最易攻击的位置。在甲醛分子中,碳原子由于受到氧的吸电子效应而显现出局部正电性,易受亲核攻击。

2. 理解与分析分子间相互作用

分子间的非共价相互作用,如氢键、卤键、π–π堆积等,本质上都受到静电作用力的主导。

DOI:10.1038/s41467-020-19379-4

氢键:一个分子中呈强正电势的氢原子(氢键供体)会与另一个分子中呈强负电势的区域(如O、N原子的孤对电子,氢键受体)相互吸引,形成氢键。

卤键:在某些卤代烃中,卤原子(如Cl, Br, I)沿着 C-X 键轴的延长线方向,会存在一个名为“σ-hole”的正电势区域,这个区域可以与路易斯碱(富电子体)形成稳定的非共价相互作用,即卤键。ESP图是识别和研究σ-hole最直观的工具。

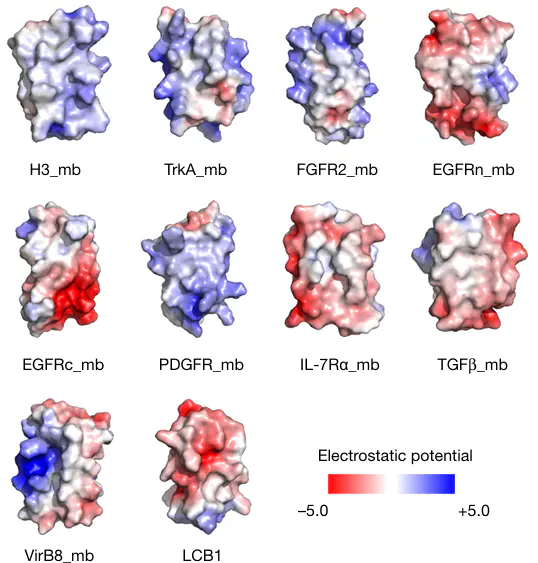

3.药物设计与分子识别

在药物设计领域,一个药物分子(配体)与其靶蛋白(受体)的结合能力在很大程度上取决于它们之间的形状和静电势互补性。一个理想的药物分子,其表面的正电势区域应能与靶蛋白活性口袋中的负电势区域良好匹配,反之亦然。通过计算候选药物分子和靶蛋白的静电势图,研究人员可以评估其结合亲和力,优化分子结构,从而加速新药的研发进程。

DOI:10.1038/s41586-022-04654-9

小结

静电势(ESP)是揭示分子电荷分布和预测其化学行为的核心概念。其计算依赖于严谨的量子化学理论,通过求解分子的电子波函数获得电子密度,最终得到空间电势分布。ESP不仅能精准预测化学反应的活性位点,还能深刻解释分子间的相互作用模式,并在药物设计等前沿领域发挥着不可或缺的作用。