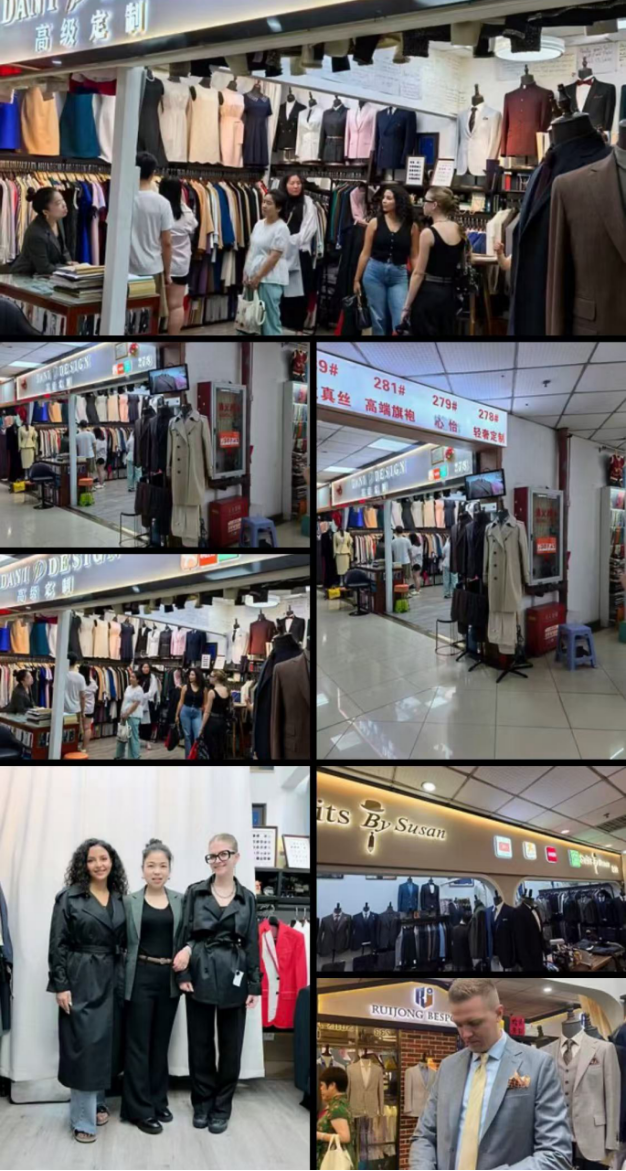

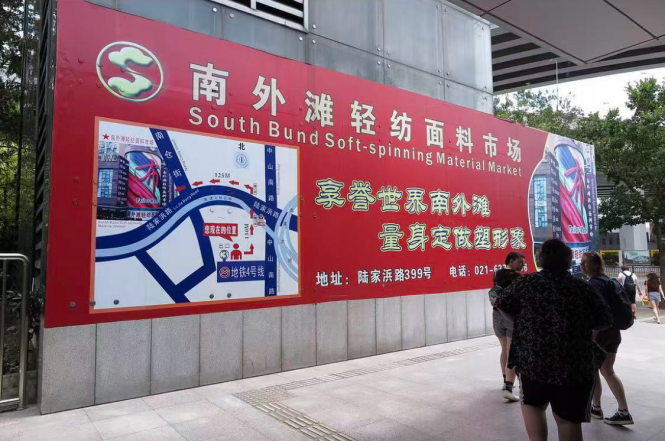

沿着外滩向南三公里,塑料帘布被往来游客轻轻掀开,流利的英语、法语、西班牙语与绸缎的光泽、羊毛的质感交织在一起——这里是「上海南外滩轻纺面料市场」,一个在国际旅游测评网站「猫途鹰」(Trip Advisor)上高居上海景点第二名的“网红地标”,更是外国游客抵沪后争相打卡的“第一站”。285家定制店铺在此扎根,年均创造10亿元产值,从NBA球星的赛前正装到法国游客的婚礼旗袍,从美国水球队的集训队服到外贸从业者的商务西装,“一人一版”的定制服务让它成为全球游客口中的“东方裁缝天堂”。如今,随着黄浦邮政临时服务网点的入驻,游客拖着行李箱来选料量体,出门就能将定制成衣直寄全球170多个国家和地区;而那些操着“人均八级英语”的店主们,正用三四天的交付周期、媲美欧美三分之一的价格,将上海的匠心与效率,缝进一件件走向世界的衣服里。这个藏在南外滩的“宝藏市场”,早已不是传统意义上的面料集散地,而是上海打造国际时尚之都进程中,最鲜活、最具烟火气的特色支点。

图源:Trip Advisor

从地摊到全球定制中心:一场跨越三十年的迭代

「南外滩轻纺面料市场」的火爆,并非偶然的“网红效应”,而是一场延续三十年的商业迭代与城市发展共振的结果。它的基因里,早已刻着上海作为“服装定制圣地”的印记,每一次转型都踩着城市国际化的节拍。

上世纪90年代,上海老城厢的「董家渡布料市场」正书写着“法国设计、英国面料、上海做工”的传奇。那时的外仓桥街与董家渡路,地摊挨着石库门的厢房,绍兴、湖州的布贩子与本地裁缝互为邻里,顾客选好布料,就能被带去弄堂阁楼里量体裁衣——17岁来沪的海英就是那时的亲历者,她在厢房外支起地摊卖纽扣、拉链,一手抱着女儿,一手在城隍庙挑货,见证着中外宾客摩肩接踵的热闹。彼时的董家渡,不仅是上海老城厢的服装集散地,更凭借扎实的做工,成了最早连接国际需求的“民间窗口”,为后来的国际化埋下伏笔。

下图:海英曾经的店面(图源:澎湃新闻)

2005年,一场市政建设推动了市场的第一次“蝶变”。「董家渡布料市场」整体搬迁至陆家浜路399号,正式更名为「南外滩轻纺面料市场」。这次搬迁不是简单的地址迁移,而是从“地摊集市”到“现代化交易场所”的升级:280多家老店随迁而来,占比达95%,稳定的商户基础保留了核心定制手艺;市场周边两公里内,逐渐聚集起超1000家加工生产商,形成从裁剪、缝纫到纽扣、绣花的全流程产业链,为“小单快反”的定制能力打下产业基础。也是从这时起,市场从单纯的面料交易,转向以西装、旗袍、中式服装为核心的定制服务,完成了从“卖布料”到“做服务”的关键转身。

2010年上海世博会,成了市场国际化的“催化剂”。大量国际游客涌入,让“上海定制”的口碑走出老城厢:外国游客惊讶于“量体后一周就能取衣”的效率,更青睐“比欧美定制便宜三分之二”的性价比。世博会后,市场彻底确立“国际化定制中心”的定位,空乘人员、外贸从业者成了常客,甚至有在中国留学的美国人批量定制后转售回国。店主们开始自学外语,Jason的手机里存着7000多个客户联系方式,Linda不仅能说流利英语,还能用法语、西班牙语与客户沟通——这些“民间外交官”,用最朴素的方式搭建起中外消费的桥梁。

2020年后,入境旅游免签时长延长至240小时的政策,让市场迎来“第二春”。“很多客人下了飞机就来量体,旅游结束过来取衣,或者直接寄去下一站酒店”,店主们的话道出了政策红利与市场服务的契合。更关键的是,2025年黄浦邮政的入驻,让市场的国际化服务实现“质的飞跃”:在大众点评好评榜第一的“五岳洋服”,店主岳文荣拨通邮政电话后,不到五分钟就有工作人员上门,将两件定制衬衫铺在防震纸上,四角加固封箱,5分钟内完成地址核对、称重计费,“0.49公斤,260元,5-7天到巴黎”——这样的效率,让意大利游客安吉当场决定“买三件,两件寄米兰”。如今,邮政网点不仅提供寄递服务,还计划推出主题邮局、文化明信片,让“上海定制”与“海派文化”一起,通过国际快递走向全球。

图源:Trip Advisor

多维破局:让“宝藏市场”成为时尚之都的特色支点

众所周知,当前上海正全力打造“国际一流时尚之都”,既要培育高端时尚品牌、举办顶级时装周,也需要「南外滩轻纺面料市场」这样兼具“烟火气”与“国际范”的特色载体。这个“宝藏市场”的未来,不应止步于“网红打卡地”,或可从国际服务、文化温度、创新动能、产业联动四个维度,成为“上海时尚之都”建设的独特支点。

国际范:从“打卡地”到“时尚接口”

「南外滩轻纺面料市场」的“国际范”,除了“接待外国游客”,更有望成为上海连接全球中端定制需求的“接口”。首先,可持续借力上海“免签朋友圈”扩大的政策红利,由市场运营方牵头,对接文旅、商务部门,将市场纳入“上海入境游特色体验清单”,在机场、高铁站、酒店投放多语言宣传物料,让“来上海定制服装”成为与“逛外滩、看豫园”并列的特色体验。其次,可推动“服务国际化”升级:参考黄浦邮政的合作模式,进一步引入外币兑换、入境消费退税(针对面料等实物消费)等配套服务,解决外国游客的支付与售后顾虑。

更重要的是,要将市场的“性价比优势”转化为“品牌认知优势”。目前,市场的客源多依赖“朋友推荐”,社交媒体宣传分散在各商户手中。可由运营方搭建统一的国际社交媒体矩阵,整合“明星店铺”案例——比如Linda为美国客户跨洋量体、陈师傅为海外留学生长期供货的故事,用“真实定制场景”替代生硬广告,让“上海南外滩定制”成为全球中端定制市场的“关键词”。

下图:「南外滩轻纺面料市场」内的黄浦邮政核对地址、称重计费、打印面单,整个流程仅用5分钟(图源:公众号上海黄浦)

有温度:定制服务里的文化共情

如果说高端时尚拼的是“设计理念”,南外滩市场的核心竞争力则是“定制温度”——这恰恰是上海时尚之都最需要的“人文底色”。这种温度,藏在海英与法国空嫂十年的“手势友情”里,藏在Jason为客户24小时赶制衣服送抵酒店的效率里,更藏在“美国水球队连续定制三四次,推荐克罗地亚队来沪”的信任里。未来,市场可将这种“温度”系统化、品牌化:比如打造“定制故事墙”,展示各国客户与店主的合作瞬间;推出“定制纪念服务”,在成衣内侧绣上客户姓名与定制日期,让衣服成为“上海记忆”的载体。

同时,这种“温度”也是中外文化交流的纽带。外国游客选择在这里定制旗袍、中式西装,本质是对东方美学的好奇。市场可定期举办“东方服饰体验日”,邀请老裁缝演示盘扣、苏绣等传统工艺,让客户在量体之余,了解“中国风”的工艺细节;甚至可联动周边的商船会馆(300多年历史),推出“老上海服装定制文化游”线路,将“面料市场”与“历史建筑”结合,让定制服务从“商业消费”升级为“文化体验”,成为上海“中外文化交流窗口”的鲜活样本。

图源:Trip Advisor

创变力:传统手艺的现代突围

南外滩市场的“小单快反”能力——三四天完成定制、支持远程量体寄递,本身就是传统产业的“创新基因”。要成为时尚之都的支点,这种基因需要与“现代时尚元素”结合,实现“老手艺”的“新表达”。一方面,可鼓励商户探索“传统与时尚的融合”:比如借鉴上海时装周上“茶渣再生面料”“生物基聚合物”的环保理念,引入国产可持续面料,为外国客户提供“高性价比+环保”的定制选择;另一方面,支持年轻店主的“数字化创新”——如今已有店铺在门头贴社交账号,未来可进一步推动“线上线下一体化”:客户在海外通过3D量体技术传递尺寸,在线选料、看设计稿,成衣直寄全球,让“跨洋定制”更便捷。

此外,市场还可挖掘“东方剪裁”的独特性。与欧美定制“强调版型固化”不同,南外滩的裁缝更擅长“根据体型调整细节”——比如为体育明星调整西装肩部活动空间,为亚洲客户优化旗袍腰线比例。这种“灵活剪裁”能力,可作为差异化优势推向国际:与上海的独立设计师合作,开发“东方剪裁+现代设计”的联名款,在市场设立“设计师合作体验区”,让游客既能定制成衣,也能感受“中国设计”的魅力。

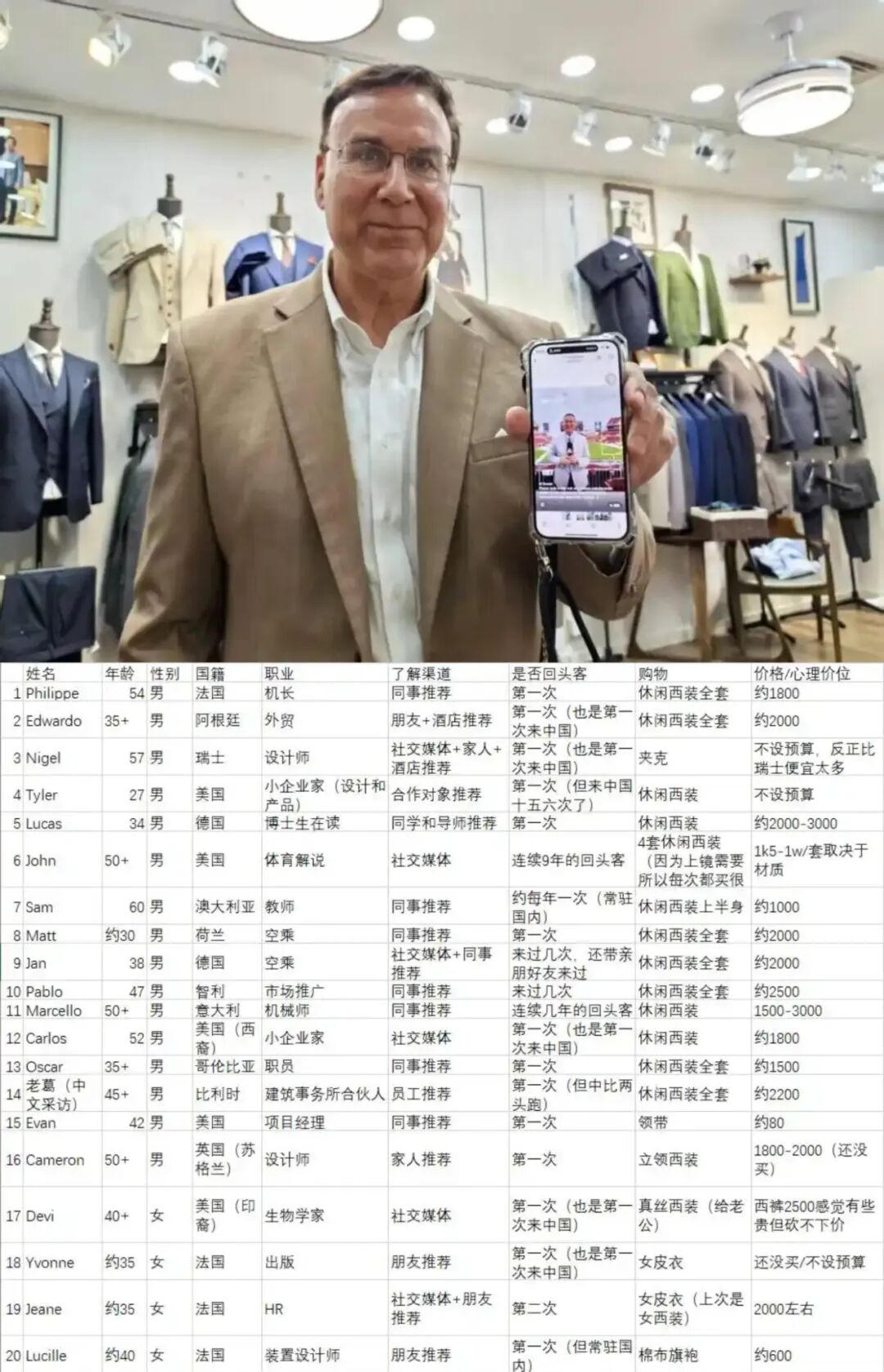

下图:20位消费者的基本情况表,其中一位John举着他在橄榄球场边报道时穿着Susan定制的西装的照片(图源:澎湃研究所)

联动性:嫁接「时装周」的潮流势能

「上海时装周」作为“国际消费中心城市的潮流标杆”,正吸引着全球品牌与买手——南外滩市场若能与之联动,将实现“产业互补”,成为时装周的“特色配套”。具体或可从三方面切入:

第一,作为“时装周定制体验区”,在「时装周」期间推出“设计师联名定制服务”——邀请参与「时装周」的本土设计师为市场提供“简化版设计稿”,游客可选择设计师款式,结合自身需求调整细节,让“高端设计”落地为“亲民定制”,同时为设计师积累市场反馈。

第二,成为“国际买手的供应链补充”。「上海时装周」的MODE展汇聚了近30个国家的品牌,其中不少小众品牌面临“小批量定制”的需求。南外滩市场的产业链优势,可为这些品牌提供“快速打样”“小单生产”服务,成为国际时尚品牌进入中国市场的“供应链支点”。

第三,参与时装周的“公众体验活动”:比如在上海时尚周末(永源路街区)设立“快闪定制站”,让市民与游客现场体验“15分钟量体预约”服务,将“南外滩定制”从“外国游客专属”推向“全民时尚消费”,助力上海从“时尚展示地”走向“时尚消费地”。

图源:Trip Advisor

结语:从董家渡的地摊到南外滩的“全球定制中心”,这个“宝藏市场”的三十年,是上海商业国际化的微观缩影——它没有高端商场的奢华,却用“一针一线的匠心”“一客一版的真诚”,打动了来自世界各地的客户。未来,当它以“国际范”对接全球需求,以“温度感”传递文化共情,以“创变力”激活传统手艺,以“联动性”融入时尚生态,必将成为上海打造“国际时尚之都”进程中,最独特、最坚实的“特色支点”。毕竟,时尚不仅是T台的华服,更是藏在城市街巷里,让普通人与世界相连的“匠心与温度”——这正是「南外滩轻纺面料市场」送给“上海时尚之都”的最好礼物。

原创作者:上海产业转型发展研究院常务副院长

责任编辑:胡珊毓

策划审核:夏 雨