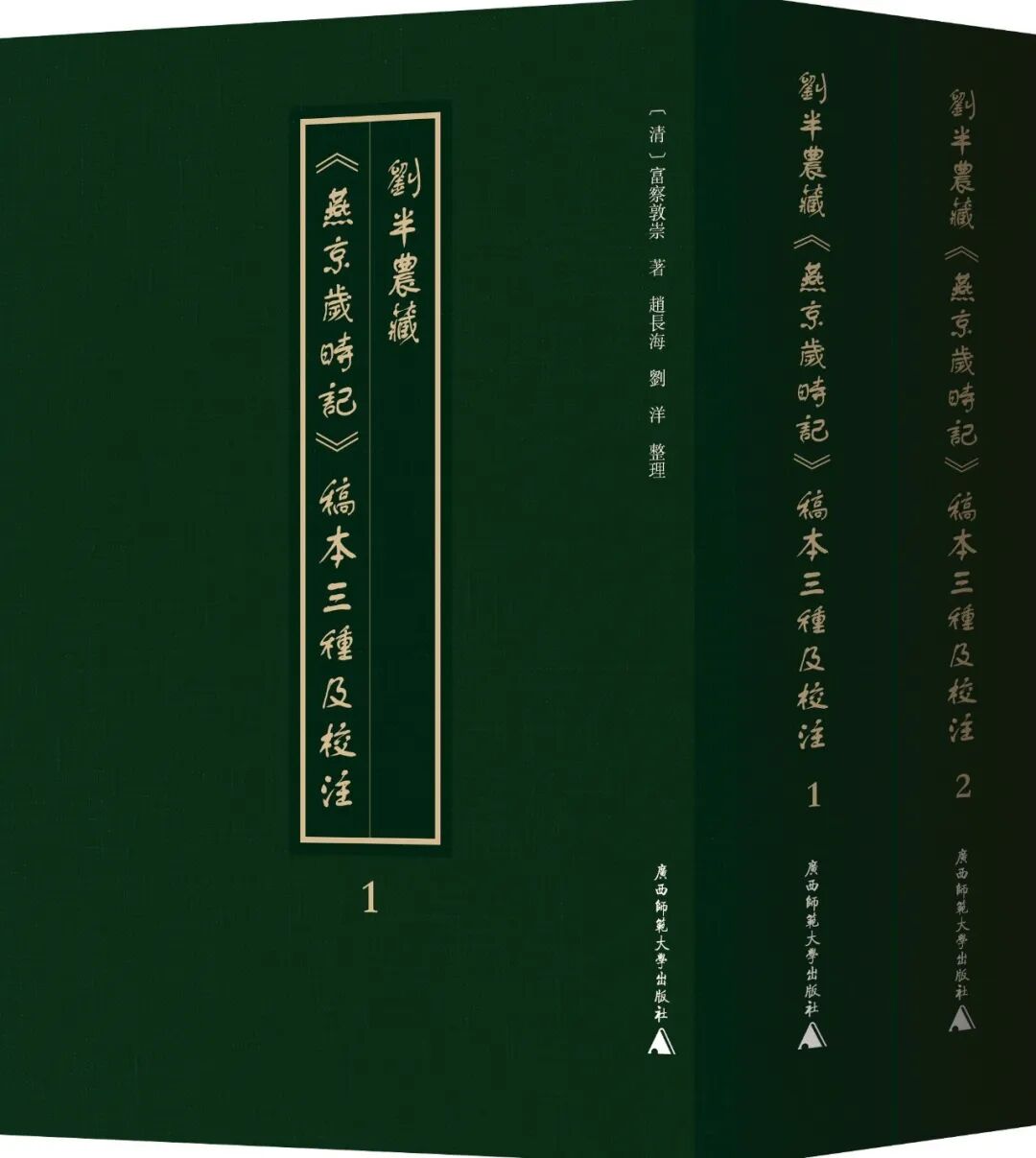

《刘半农藏〈燕京岁时记〉稿本三种及校注》,富察敦崇著,广西师范大学出版社2025年6月版。

内容简介

该书共收郑州大学图书馆所藏民国时期著名学者刘半农旧藏《燕京岁时记》三种稿本,即粗稿、第三次清稿、第四次清样稿,及馆藏光绪三十二年(1906)文德斋刻本,进行全文影印。这三种《燕京岁时记》稿本均为首次影印。同时,作者参以相关著作,对《燕京岁时记》进行重新校注整理,对其编纂修订出版历程予以详细梳理,对作者生平及著述背景予以充分揭示。并参考各类文献,对原书所记加以考证以确认正误。

《燕京岁时记》作为一部全面反映北京上层文化和平民生活的民俗学名著,详细记载了清末北京的岁时风物、民俗物产、社会生活,对于人们人认识、了解北京的文化传统和生活方式具有不可替代的资料价值。

目 录

第一册

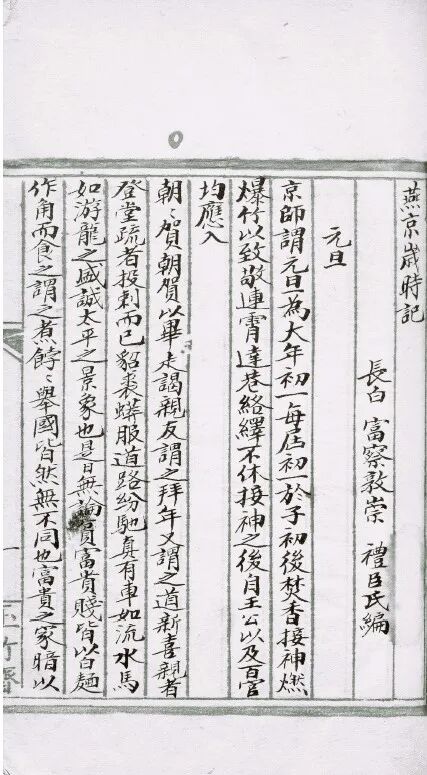

燕京岁时记(清稿)

燕京岁时记(细稿)

第二册

燕京岁时记(粗稿)

燕京岁时记(刻本)

燕京岁时记(校注)

引用书目

《燕京岁时记》编著出版考(代序)

清末富察敦崇的《燕京岁时记》是有关节令、风俗、物产、技艺的名著,但我们通常使用的北京出版社整理本删削错漏甚多。

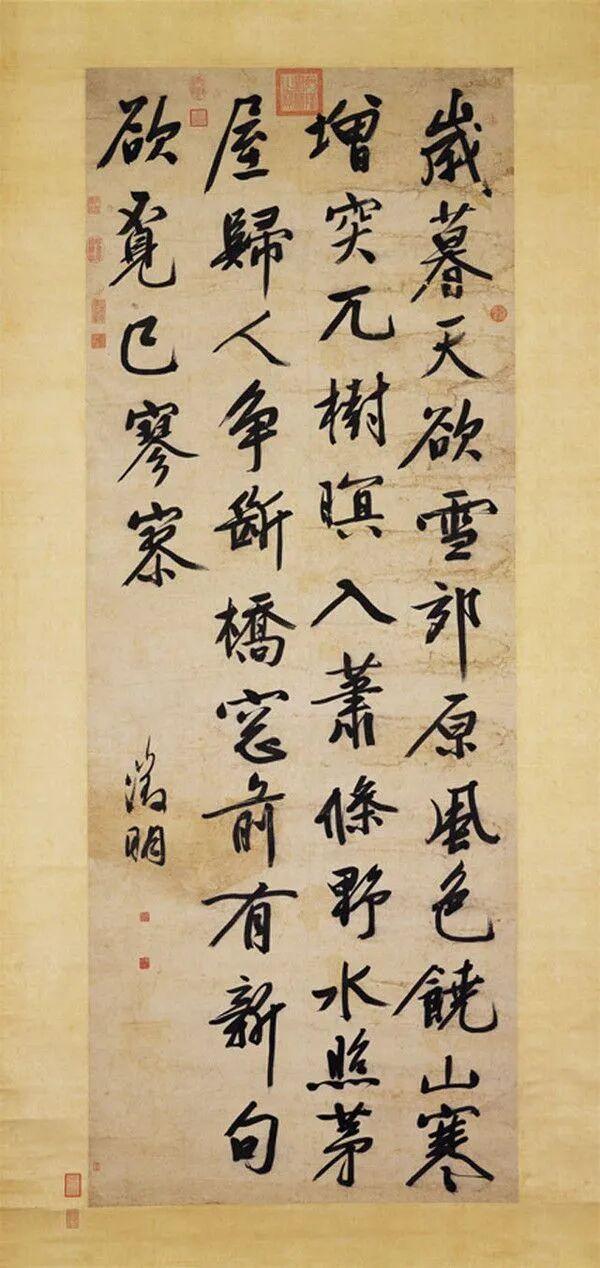

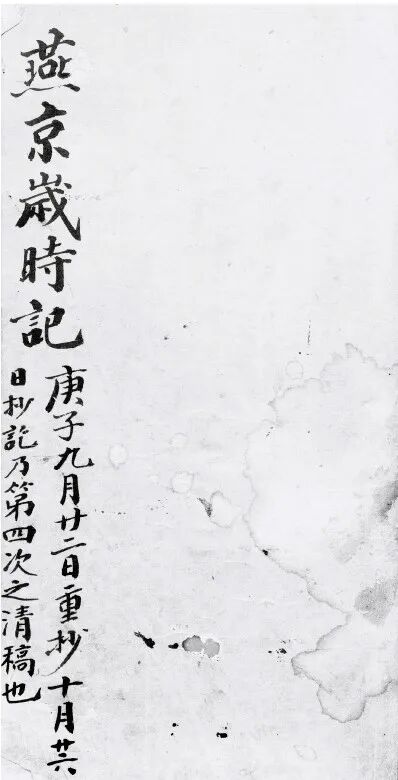

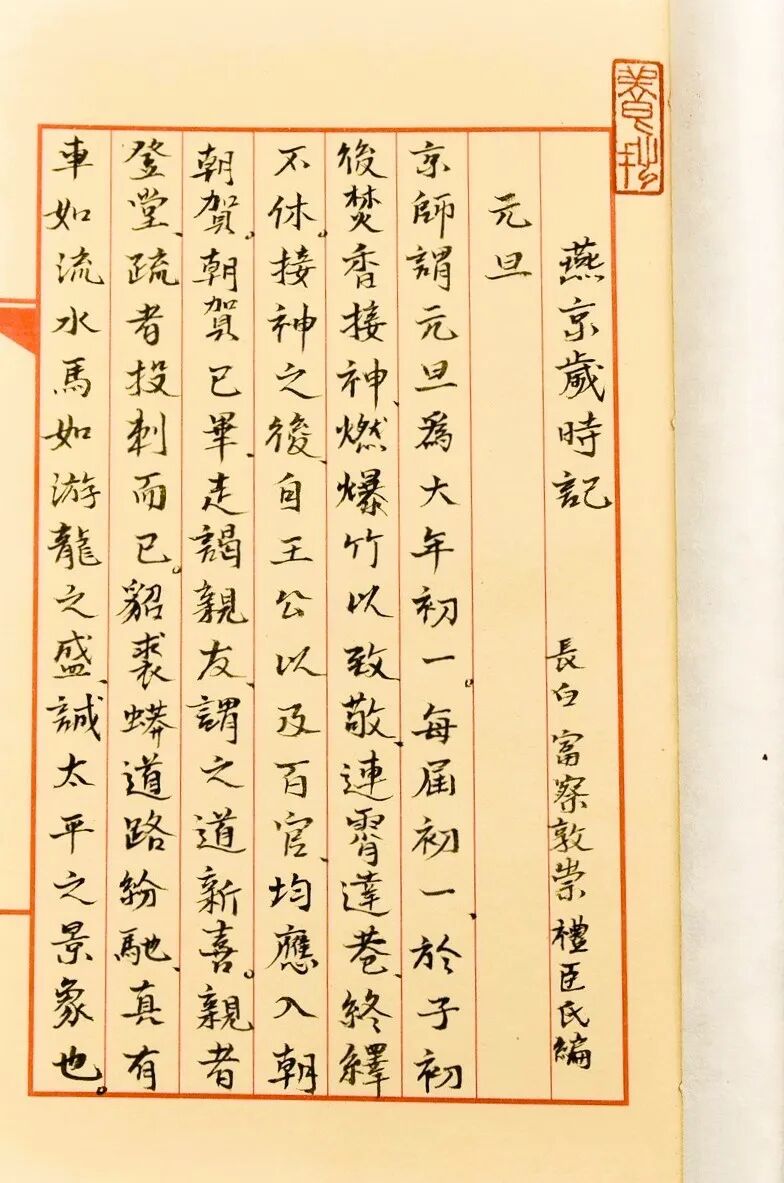

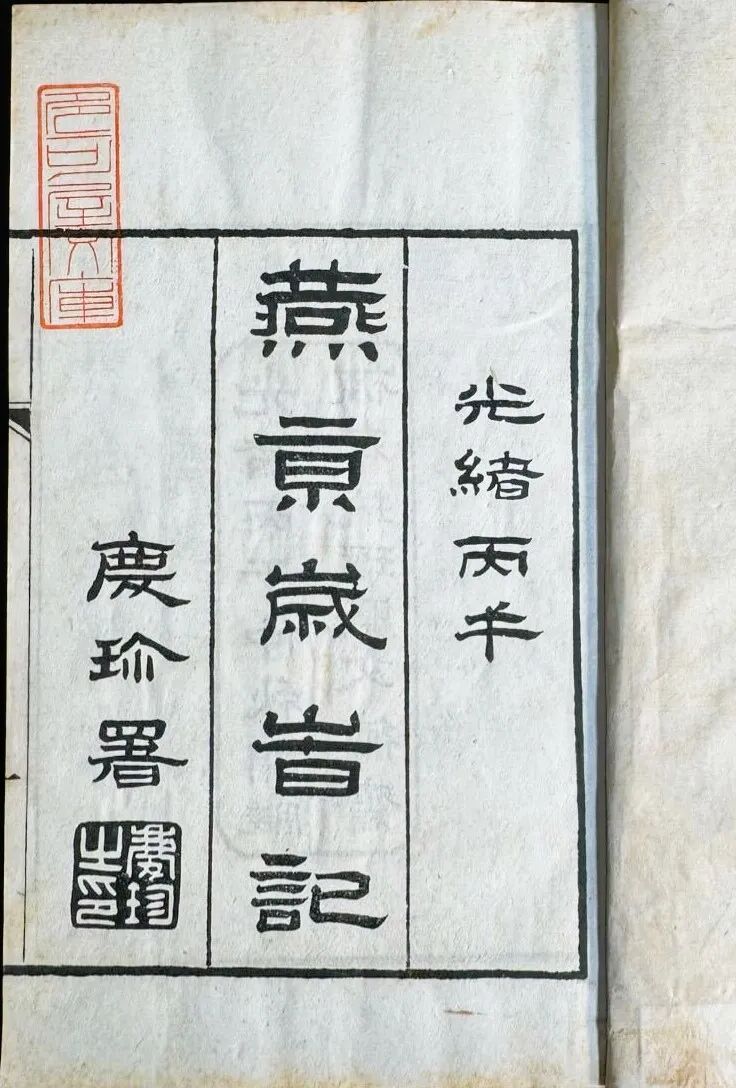

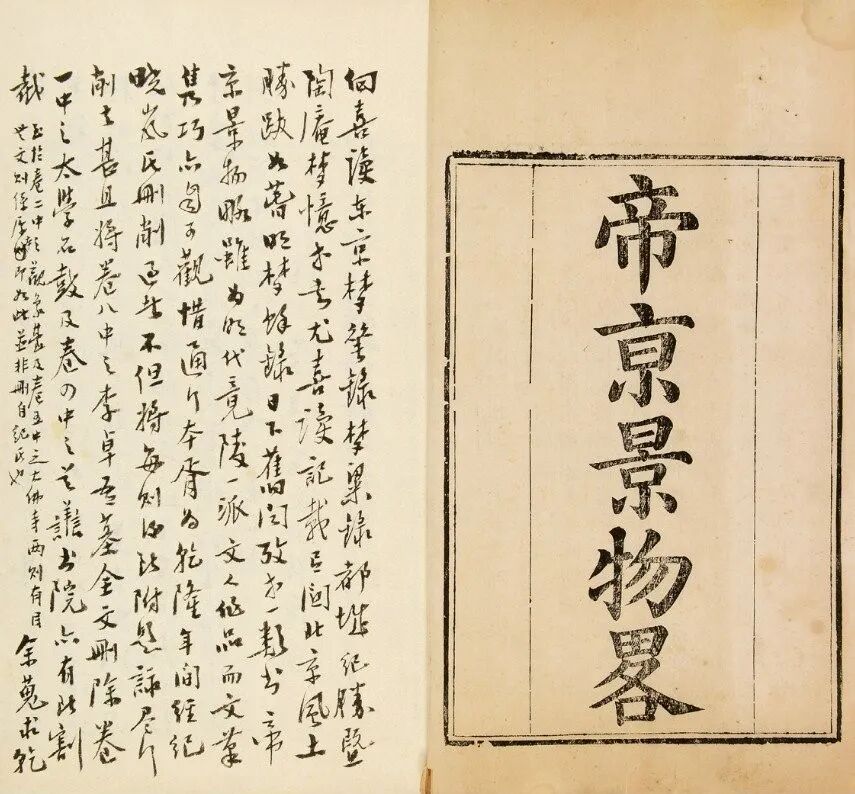

《燕京岁时记》(清稿)封面

本文根据郑州大学图书馆所藏三种作者手稿本及光绪三十二年(1906)刻本及有关著作,对其编纂修订出版历程予以详细梳理,并对作者生平及著述背景予以充分揭示。

一、出版与流布

清末富察敦崇着《燕京岁时记》于光绪三十二年刻版印行,字数不足三万,但流传甚广。为研究节令、风俗、物产、古迹、技艺提供了很多独特材料。加之文笔优雅,考辩精审,契合时代,又有实用导览功能,故出版以后,士人争相传阅。

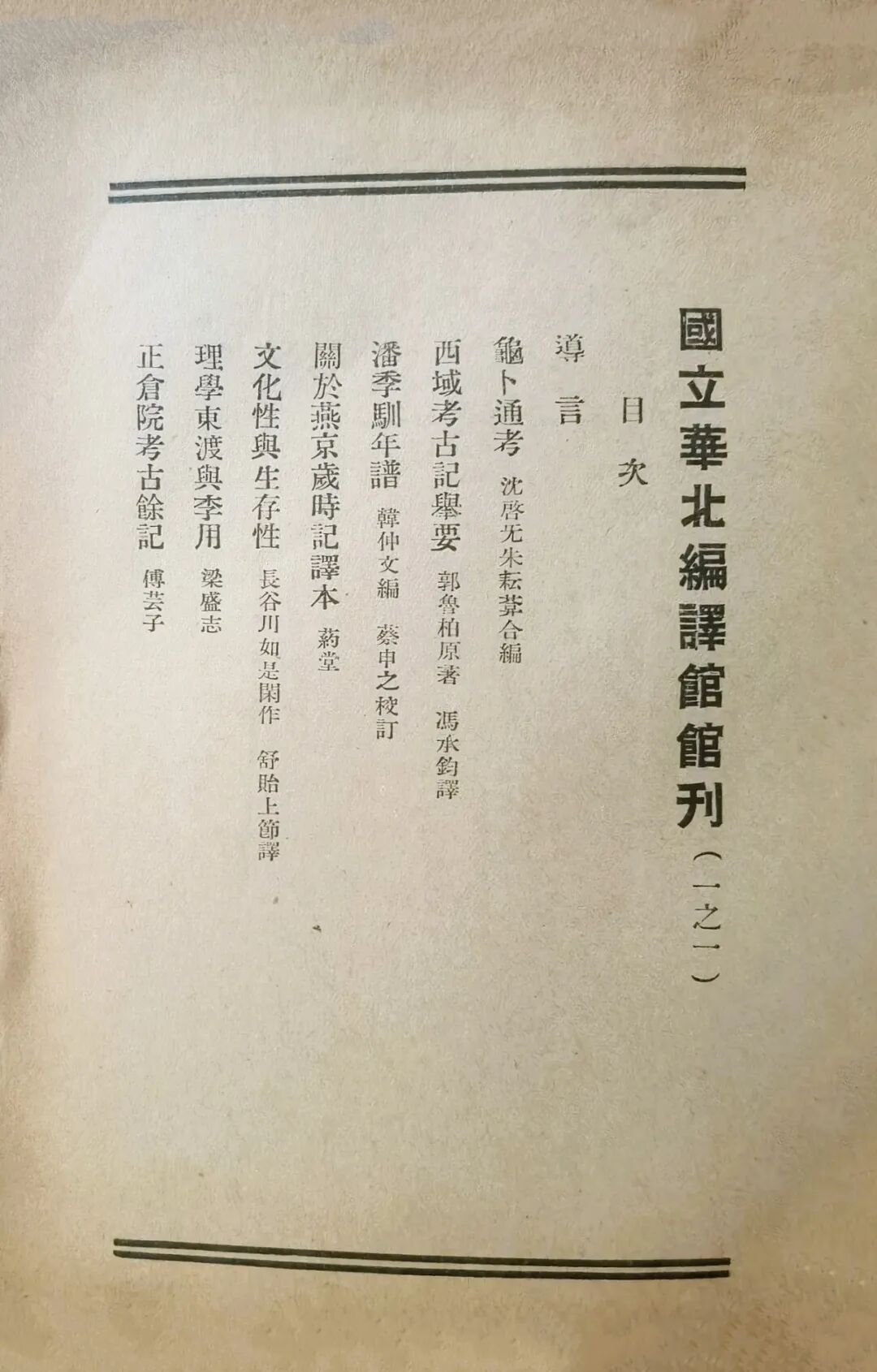

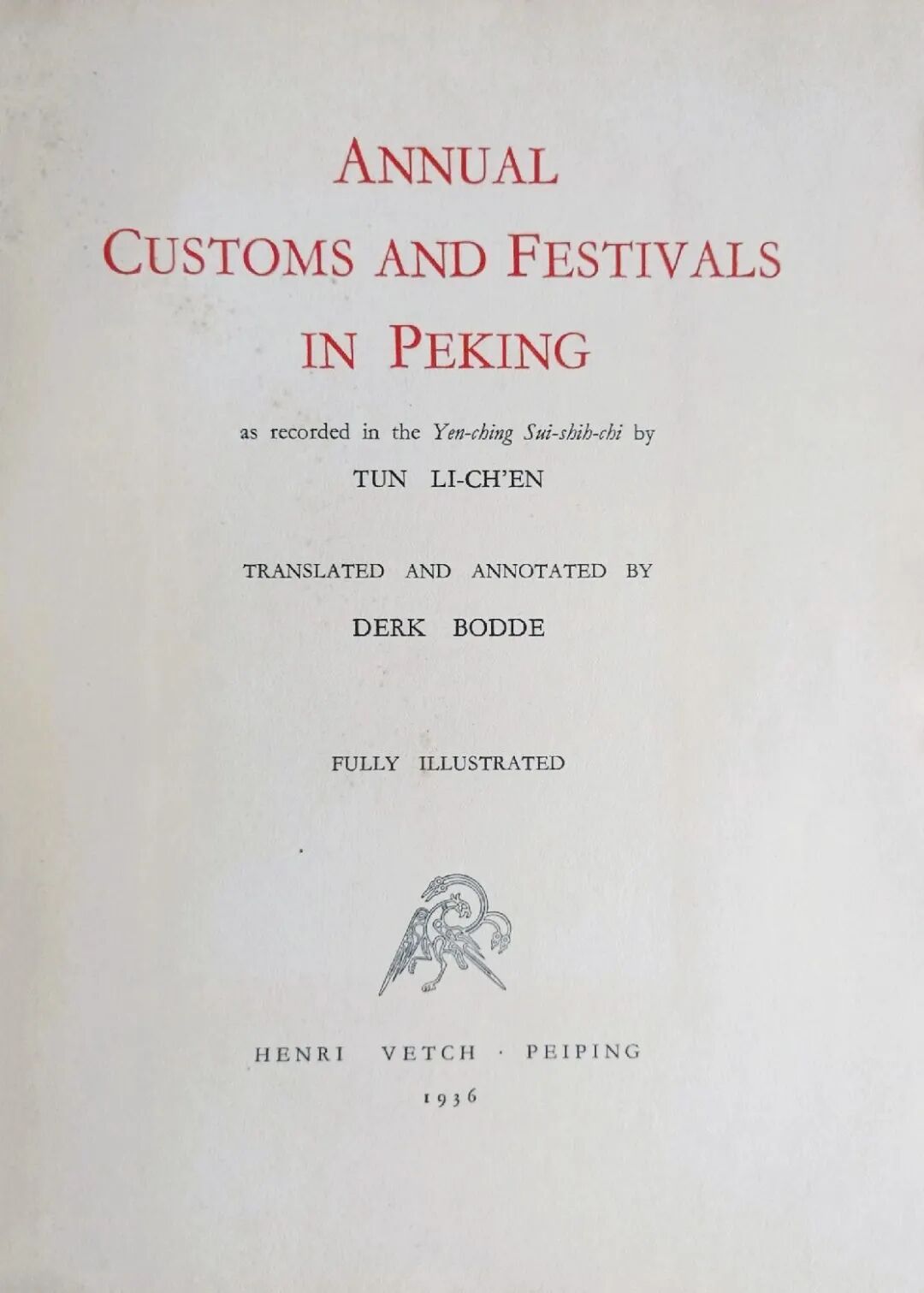

曾有数种译本传布海外,周作人先后发表两篇文章予以介绍和评介。周作人在1942年《关于<燕京岁时记>译本》一文中说到:“敦崇所着《燕京岁时记》是我所喜欢的书籍之一,自从民国九年初次见到,一直如此以至今日。”[1]

《国立华北编译馆馆刊》

其另外一篇文章评价此书时说到:“本来做这种工作,要叙录有法,必须知识丰富,见解明达,文笔殊胜,才能别择适当,布置得宜,可称合作,若在常人徒拘拘于史例义法,容易求工反拙,倒不如老老实实地举其所知,直直落落地写了出来,在琐碎朴实处自有他的价值与生命。记中所录游览技艺都是平常,其风俗与物产两门颇多出色的纪述,而其佳处大抵在不经意的地方,盖经意处便都不免落了窠臼也。”[2]

正因为此书多是作者浸润其中的亲见亲闻,又有深厚的文献考辨之功,每件物事,用寥寥数语即可描摹真切,故读者随便翻开,常读而不厌。此后的各类工具书,如《辞海》《中国学术名著大词典 古代卷》《中国民间文学大辞典》《中国文化大百科全书 综合卷 (下)》《中国商业文化大辞典(上)》《中国都城辞典》等都有专门辞条予以介绍。

但是这本名着,我们常翻阅和引用的北京出版社1961年本,和据此排印的北京古籍出版社1981年本,均是删节本。

此书“出版说明”仅有一句“我们根据原刻本排印”,但其不录序跋,删去众多条目后的附录诗文,径行改补删削文字等,均没有任何说明或校记。其录入之时因只有一个光绪三十二年(1906)本(为刻字铺文德斋刻本,同年版归文奎堂,仅改动了牌记),而刻本原即有诸多错误,整理本除沿袭刻本错误外,录入亦多有错误漏失。

对作者介绍仅谓其是满族人,有数种著作传世,对其著述背景则无一语道及。故这个古籍整理本可谓是一个不完善甚至可以说是失败的整理,给人留下了太多的遗憾。

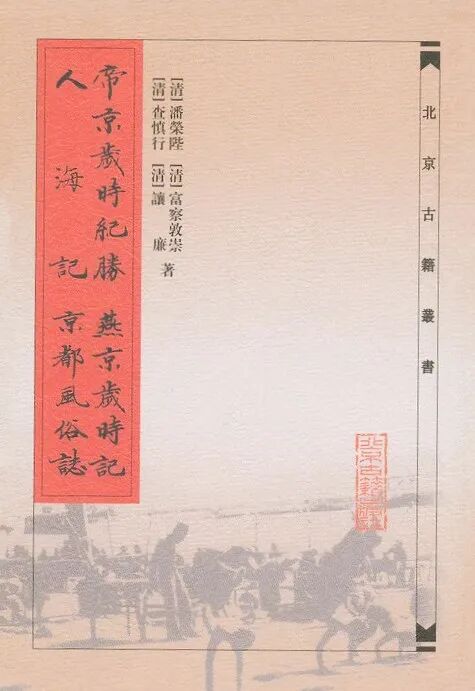

北京古籍出版社版《燕京岁时记》

二、手稿的形成与递藏

近几年在国家珍贵古籍名录申报及古籍普查中,郑州大学图书馆发现有此书一函三册作者手稿本,分别是粗稿、第三次清稿、第四次清稿,是著述不同阶段形成的,且均为着名学者刘复(字半农)原藏。馆藏还有一个光绪三十二年的刻本,亦为刘复原藏本。

《燕京岁时记》粗稿本不分卷,为富察敦崇手稿本。一册。半页8行,字数不等,框高14.5厘米,宽9.5厘米,用四周双边红格稿纸,书口下端印有“松云斋”字样,盖为作者专用稿纸。封面右侧书“粗稿”,左题“燕京岁时记,己亥九月廿二日题签。”无序跋目录。

卷端首行书名下有藏书印白文“江阴刘氏”“刘复”。第二行为“长白 富察敦崇 礼臣氏编”。书口双鱼尾,标页数,全书共计48页。书末有日期“己亥十一月十七日编录竣”。

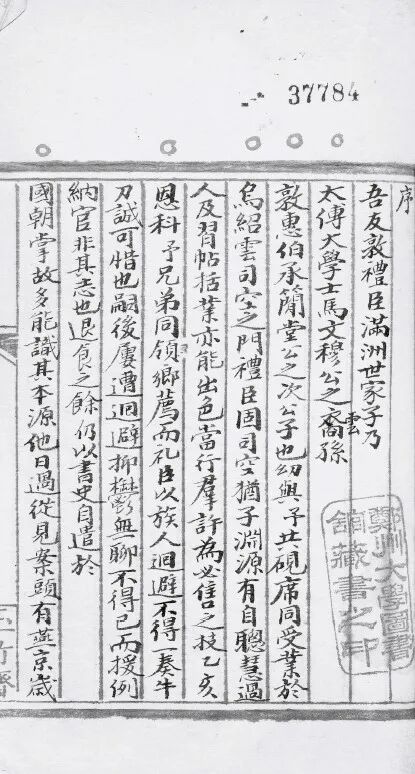

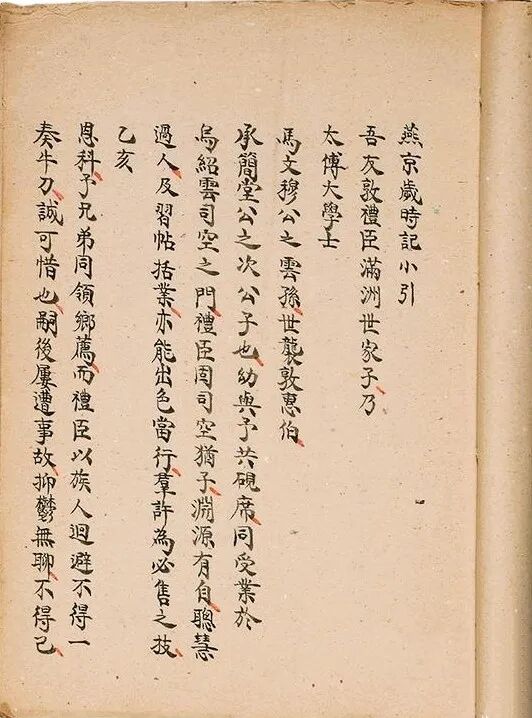

《燕京岁时记》第三次清稿本不分卷,富察敦崇手稿本。一册。用与粗稿同样的稿纸。封面右侧书“细稿”,左题“燕京岁时记,光绪二十五年岁次己亥嘉平月初九日订,第三次清稿”。有序,序末署“光绪二十五年(1899)岁次己亥嘉平月赐进士出身刑部主事砚愚兄润芳澍田氏拜序”。第60页有跋,末署“光绪二十六年岁次庚子三月十六日敦崇自记”。全书序文1页,内文66页。跋在第60页,则后面数页为此后所补。

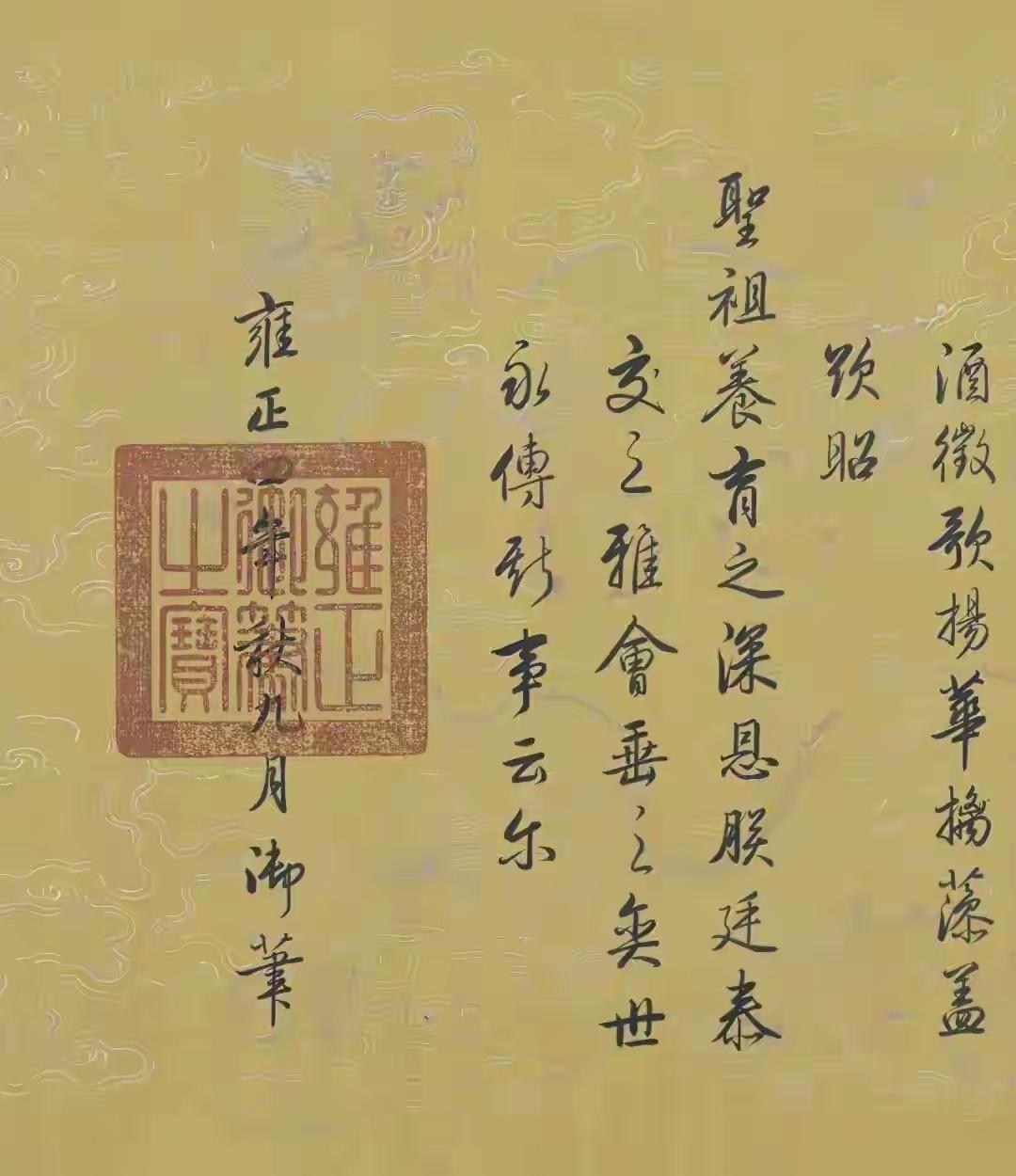

《燕京岁时记》(清稿) 序

《燕京岁时记》第四次清稿本不分卷,富察敦崇手稿本。一册。半页十行,字数不等,框高13厘米,宽10.5厘米。用四周双边红格稿纸,书口下印有“玉竹斋”字样,亦当为作者专用稿纸。封面题有“燕京岁时记,庚子九月廿二日重抄,十月廿六日抄讫,乃第四次之清稿也”。序文同第三次清稿本。

第65页跋与第三次清稿本同,后又有再跋谓:“再,此记皆从实录写,事多琐碎,难免有冗杂芜秽之讥,而究其大旨,无非风俗、游览、物产、技艺四门而已,亦《旧闻考》之大略也。又记。”跋后又有此书补遗一页及空白页数纸。

郑州大学所藏《燕京岁时记》,是三个不同阶段手稿本,其编纂过程和时间标示均十分清晰明了。为揭示此书编纂修订及出版过程提供了宝贵资料,并可藉此纠正原来的一些错误或不准确认识。

粗稿从光绪二十五年(1899)九月二十二日(所标年月均为阴历,以下同)题签到十一月十七日编竣,编录粗稿时长近两个月。

第三次清稿本从光绪二十五年十二月九日到光绪二十六年(1900)年三月十六日写跋之时,历时三个半月,而在编订此稿之初,作者即已请其挚友润芳澍田写就了序言,故此稿起首即贯以序言。

第四次清稿本则是光绪二十六年年九月二十二日至十月二十六日,用时一月有余。

从以上时间判断,粗稿之前,当还有一稿,才会有以后的第三第四次清稿之说。而粗稿和第三次清稿之间,时间太短,不足一月,当是粗稿之后,在粗稿本上直接进行修改,很快即进行了第三次清稿的编订,故粗稿即第二次稿本。三册清稿本编订用时一年有余,故此书之编订则用时两年或更长时间。

此书之编订大概在光绪二十五年(1899)初,因在富察敦崇自编《思恩太守年谱》[3]中,其光绪二十五年“四月”条有:“作《燕京岁时记》,尚未脱稿。初八日,见街前有舍缘豆者,遂载入记中。”[4]查郑州大学图书馆藏此书粗稿,已经有“舍缘豆”条。

《思恩太守年谱》

三册稿本均为作者富察敦崇手稿。从封面书名题签到内文誊抄,从书中红笔勾乙到墨笔修改,及所粘接红色签条及墨色浮签等考察笔迹,均是一人手书。确是作者手稿无疑。

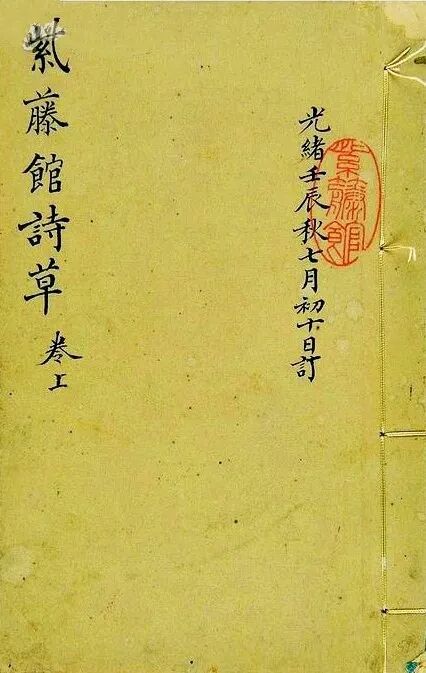

此后本人在拍卖会上又买到富察敦崇稿本《紫藤馆诗草》一册,封面题写书名,署有日期“光绪壬辰秋七月初十日订”,并钤盖有椭圆形朱文印“紫藤馆”;卷端首行下钤有朱文圆印“敦”,及朱文小方印“礼臣”。

版式大小与《燕京岁时记》相类,亦为红格稿纸,其书名题签、内文字体和勾乙修改等与此三册稿本完全一致,更印证此三册稿本当为作者手稿本。

吉林省社会科学院图书馆所藏六卷写本《思恩太守年谱》,乃20世纪80年代从天津古旧书店购入,从吉林省社科院图书馆王广瑞《富察敦崇著述考》一文对其版式、字体和著述方式的描述看,颇疑此亦当为敦崇手稿。但因一直未能见到书影,故无法最后确定。

《燕京岁时记》(清稿)正文

郑州大学图书馆藏《燕京岁时记》手稿本三册及刻本一册,均为民国著名学者刘复(1891~1934,字半农)原藏,是1956年郑州大学建校后从京津等地的旧书店购入。

刘半农为民国著名学者,惜于民国二十三年(1934)年七月赴西北调查途中不幸染病去世。其生前藏书甚多,据《北平晨报》报导,北京大学曾有刘氏藏书如何处理案,决议照刘半农遗嘱交北京大学图书馆保管之。[5]

其后且有刘氏遗著展览会的举办,但《北平晨报》报导之决议,似乎并未践行。据《京报·万余册之刘复藏书将存图书馆供市民阅览》报导:“北京大学故教授刘半农,生前藏书甚伙,经该友人商鸿逵整理数(书)目,一部分业已就绪,约计三千余种,共万余册,多属语言音律专门图籍,且书中经刘氏批校处甚多。北平图书馆长袁同礼,并特派该馆馆员,帮同商氏整理。闻该书整理完竣后,拟如梁任公藏书办法,寄存北平图书馆,供市民阅览云。”[6]

据《京报》所载,刘氏藏书拟寄存北平图书馆。但此中详情并未见有文字披露。1946年学校复建后,清华大学教务长兼任图书馆主任潘光旦对古籍悉心搜求,陆续收购了一大批私人藏书。其中即有1947年2月主持收购的刘半农藏书1774种,其中“中文书万余册作价2000万元,西书千余册美金千元。”[7]

由此推断,刘半农藏书并未捐赠北京大学图书馆,而是辗转寄存于北平图书馆十几年,后被清华大学图书馆收购入藏。

而其部分手稿和藏书或即于此时流散市场,多年后分别为吉林省社科院图书馆和郑州大学图书馆购得。

《曲庵如面:江阴市博物馆藏刘半农友朋信札》

刘半农为着名音韵学家、文学家,其兴趣广泛,生前曾为赛金花写传,名《赛金花本事》,但未能完成,后由其弟子商鸿逵完成此着。故刘半农搜集富察敦崇此类著作,亦是情理之中的事儿。

三、编著与修订

图书的著述编纂需要不断的修改完善。从此书的三次稿本及最后正式刻版印刷,可明显看出这一具体的修订过程。仅从篇幅看,第三次清稿比粗稿增加三分之一有余,而第四次清稿又比第三次清稿增加三分之一有余,则第四次清稿相较于粗稿差不多增加了一倍的内容。

其体例和编排细节,亦是逐次不断完善。如粗稿各条目,虽然大体亦按时令先后排列,但尚未在条目之前标示月份,而第三次修订稿则在月首条目之前单独一行标示月份,或在首条之下标示以下某某月。

抄本《燕京岁时记》

而到第四稿,则去掉了单独一行的标示月份,统一成在某月的首条之下标示月份。粗稿在条目内容的处理上,遇有庙讳、御名、圣讳等需顶格的尚有部分没有顶格,引用需另起一行也没有统一,附录另起一行且低二字,在粗稿中亦没有完全统一。这些在第三第四稿均逐渐得到了完善。

书中的文字,亦不断精雕细琢。如七月之“丢针”条,粗稿全文为“七月七日午时,闺阁少女以细茎投水中,视其影以乞巧,谓之丢针。”其文字平直且不准确,与第三四次清稿本及刻本相差甚远。

第三次清稿本改为“京师女子,于七月七日以碗水暴日下,各投小针,浮之水面,徐视水底日影,或散如花,动如云,细如线,觕如椎,因以卜女之巧。谓之丢针。”内容精炼,文采斐然有趣。

第四次清稿本,则把“京师女子”改为“京师闺阁”,因乞巧仅为闺阁女子也,这样就更准确了。而到刻本,则又有进步,其最后句子改为“因以卜女之巧拙,俗谓之丢针儿。”[8]增加了“拙”“俗”“儿”,虽仅增三字,但意思更加精确,表达更加口语话且更贴近现实。

第四次清稿本之后,或当还有一稿,故刻本较第四次清稿本有所完善,但亦间有脱漏。如在“打春”条内,稿本有“每岁立春,顺天府别造春牛春花进御前及仁寿宫、中宫,凡三座。”而到刻本,则漏去“中宫”二字。这样“凡三座”所指则意义不全。查《涌幢小品》原文及《日下旧闻考》所引均有“中宫”二字,则明显是刻版脱漏。

又如在“白云观”条,稿本中的“长生久视”刻本误为“长生久世”,而1961年及1981年排印本则仍延误之。又如“舍缘豆”条,第三、四次清稿本引用《日下旧闻考》,有谓“京师僧俗念佛号者”,而刻本则误为“京师僧人念佛号者”。

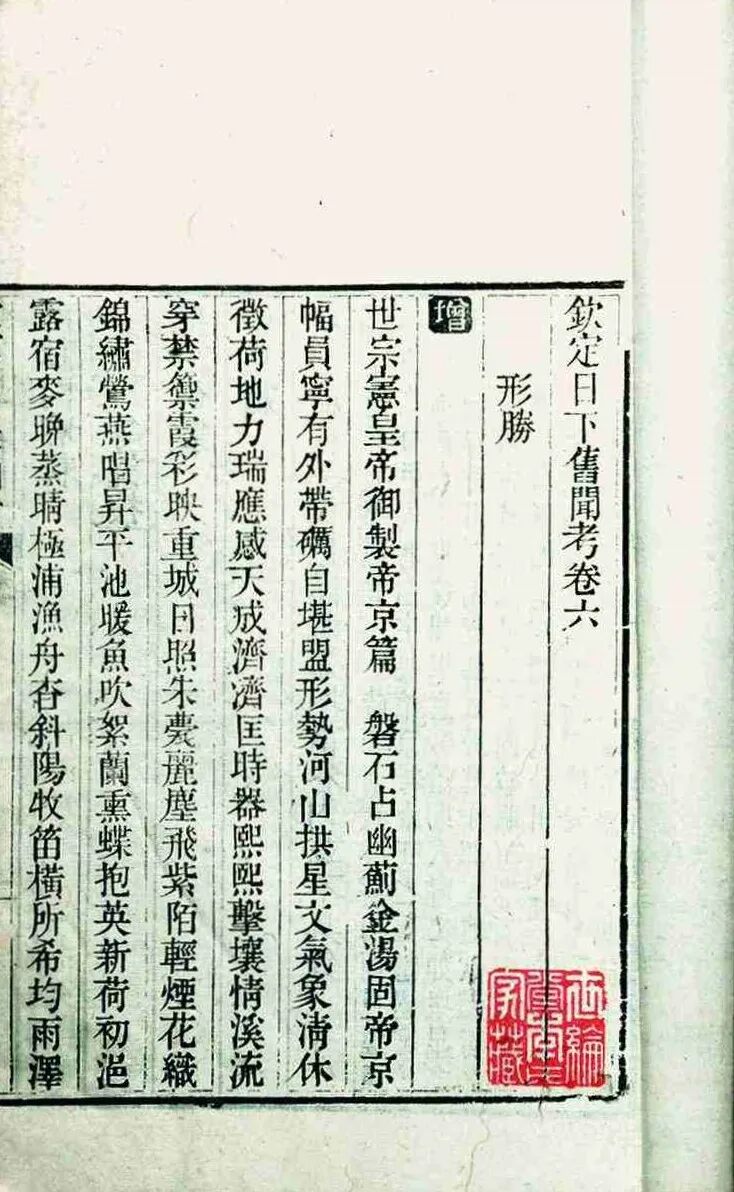

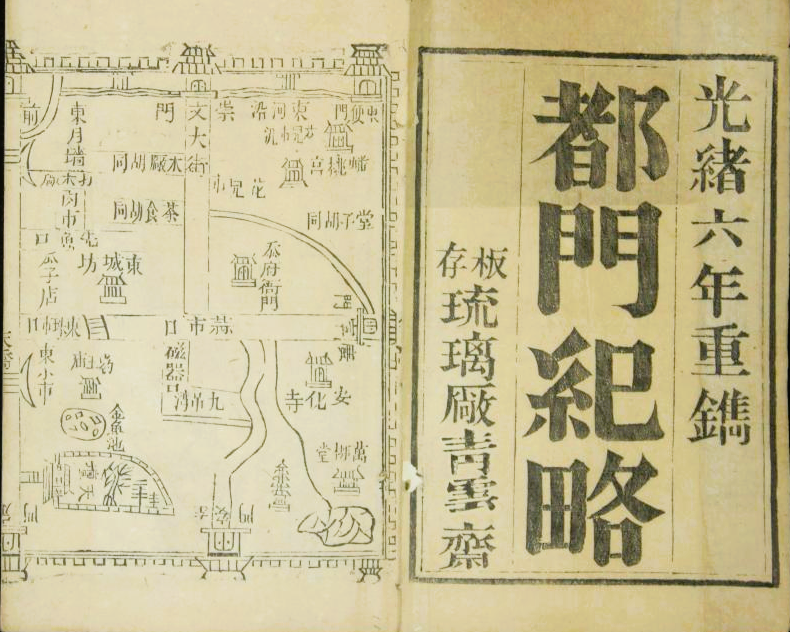

《日下旧闻考》

查《日下旧闻考》原文,则稿本正确刻本失误。从刻本诸多脱漏遗误看,其刻版之时或未能认真校对,甚至有明显臆改之处。

用第四次清稿本与刻本校勘,刻本除增加一条很简短的“月当头”外,没有新增条目,内容亦仅是极少量的字句修改。所以第四次清稿本可谓已基本定稿,此后或还有一个第五次清稿本,或直接写样,于光绪三十二年(1906)交京城著名刻字铺文德斋刻版。

最后定稿当在光绪二十七年(1907)到出版之前。这是因为在刻本“东西庙”条,最后有一小字注谓“隆福寺于光绪二十七年十月二十二日燬于火”[[9]],而此注为第四次清稿本所缺,第四次编订清稿之时,隆福寺尚未被火也。

第四次清稿本半页10行,每行字数不等,而刻本半页10行,每行22字。第四次清稿本与刻本相较,版式上除每行字数不一致外,其他均很一致,字体亦有相倣之处。故怀疑作者第四次清稿本之后,自己写就样稿,誊写样稿之时有少许的修正和补充,然后交付文德斋刻版。

抄本《燕京岁时记》

从各稿的修改方式看,主要用红笔涂抹勾乙,墨笔修改添加。对于新增条目或条目附录,则补遗于书末。如粗稿共计48页,从第43页后为补遗。细稿(第三次清稿)共计66页,第61页后为补遗。第四次清稿共计65页,最后有1页补遗。

除此之外,第三次清稿于天头粘贴单行红笔签条,标示需要调整的条目次序及字体大小等;对于增加内容较多的条目内容,则粘接用同样稿纸书写的少量墨笔浮签。

第四次清稿本则大量使用浮签,少则数行,多则是整页粘贴于相应增加之处,并折叠于页内。对每处需要顶格书写的,则在天头之处用红圈标示。这样对于下次誊写标示得十分醒目明确,也使得整个版面整洁有序。

作者每稿都用工楷誊写,删削订补规范,版式清晰,一丝不苟,这和作者曾长期担任兵部笔帖式养成的良好习惯有关。

四、编著背景

对《燕京岁时记》三种稿本的研究,纠正了以往对此着成书过程的一些错误认识。

例如,因刻本序言末署“光绪二十五年岁次己亥嘉平月”,其自跋末署“庚子三月十六日”,故研究者多认为此书编著在八国联军进京之前。

但第四次清稿本则明确标注时间为“庚子九月廿二日重抄,十月廿六日抄讫。”且这次修改编订份量很大,但时间却很短。

这是因为“庚子事变”之时(公元1900年8月15日慈禧携光绪帝西逃,8月16日八国联军基本占领北京城,1901年8月8日,八国联军从北京撤退完毕)富察敦崇基本窝居在家,后供职于清政府于柏林寺所设之留京办事处,虽需每日报到,但事务清闲,故可以全力以赴从事此书之编订。《燕京岁时记》一书即于此段时间定稿,而第四次清稿之后的修订只是极小量的字句润饰和修补。

光绪文德斋刻本《燕京岁时记》

富察敦崇作为上层官吏和旗人,罹此国难家祸,惨痛于心,著有《都门纪变》三十首绝句留世,可谓庚子之变之诗史,向为史家所重视。其中第十四首《吊殉难》谓:“浩气丹心不可降,阖门忠义死双双。余生欲拟阳秋录,暗把霜毫向小窗。”[10]此即是用笔墨留史的意思。

特别是在三十首绝句之末,有具体的时间记载,“自九月二十四日起,或一日数首,或数日一首,至嘉平月而止。此诗言皆实录,并无浮词。倘能传之将来,或可稍知殷鉴,黍离麦秀伤何如之。庚子除夕三更,自记。”[11]

由此可知,富察敦崇《都门纪略》写作与《燕京岁时记》定稿均为庚子事变后窝居之时。

《都门纪略》

《都门纪略》与《燕京岁时记》均形成于八国联军侵占京城之时,但却是两种旨趣完全相反的著作。《都门纪略》的悲愤激越与《燕京岁时记》的闲情雅致形成鲜明的对比,二者能够交织统于一时一人,不能不令人佩服,亦不能不令人深思和困惑。

当然,这种腥风血雨的乱世景象,在《燕京岁时记》这部以节令风情民俗为主的小册子里也有委婉的反映。如“赐冰”条于第四次清稿本增加有:“是物今尚有之,清泠可听,亦太平之音响也。”

又如在“祭关帝”条于第四次清稿本增加内容有“盖帝之御灾捍患有德于民者深也。”

第四次清稿本增加“走马灯”条,内有“走马灯之制,亦系以火御轮,以轮运机,即今轮船、铁轨之一班。使推而广之,精益求精,数百年来,安知不成利器耶?惜中土以机巧为戒,即有自出心裁精于制造者,莫不以儿戏视之。今日之际,人步亦步,人趋亦趋,诧为奇神,安于愚鲁,则天地生材之道岂独厚于彼而薄于我耶?是亦不自愤耳!”[12]

盖作者于庚子之义和团(时称“拳匪”)进京之时,携家拖口避居乡下;八国联军进京后,作者目睹王室权贵之家被洗劫一空,亲旧亦多有殉难或被杀者。

作者除于当时撰有《都门纪略》以抒愤慨外,次年尚著有《崇寿上人传》《族姊传》及《祭庚子诸死难文》悼惜殉难和被杀者。又有《增旧园记》纪述侵略者焚毁其先祖所建园林胜景之事。当此之时,编订中的《燕京岁时记》虽为民情风俗之怡情文字,亦不能不有所反映。

北京出版社版《燕京岁时记》

五、著述特色

《燕京岁时记》这本小册子字数虽仅有三万字,但历时两年方编纂而成,其能够成为名著,可以说有很多方面的因素。

除文字精炼雅致,契合时代外,富察敦崇作为世家大族的官僚旗人,于声色玩好、园艺鉴赏可谓十分精通,史事文字看似信手拈来,其实是长期浸润的结果。

如在“九花山子”条,富察敦崇列举的菊花名目多达133种,其第四次清稿在列举菊花名目后,接下来原稿有“皆予曾蓄养者”被红笔抹去,旁边小字修改为“皆予所记忆者”。修改当然更为准确,133种不可能作者都曾蓄养,但由此透漏一个信息,即作者或曾蓄养过很多品种,故于菊花品种名目极为熟悉。

其他很多细小之处,无不透漏出作者的熟稔和嗜好,如“蛐蛐儿、聒聒儿、油壶卢”的价格行情,“花儿市”里面对鸽子品种的罗列,“灯节”里对灯市和焰火的描述等,均观察细致、感受真切,能用简短文字即引人入胜。

《紫藤馆诗草》手稿

在编订过程中,作者还不失时机到有关景点查勘验证,以使记载更加准确。如在《思恩太守年谱》光绪二十六年(庚子年,1900)四月初十日条,有记游钓鱼台事,对此处胜景多有描摹,盖此时在义和团即要进京之前,故尚有此雅兴游览及校勘文字。

此日所记有谓:“元时有玉源潭者,亦莫知其方向矣,余事详《燕京岁时记》中,作诗一首,载《紫藤馆诗草》中。盖予时作《燕京岁时记》,甫经脱稿,恐有未详,故亲往履勘之也。”[13]

而此所言“甫经脱稿”,即第三次清稿刚刚完成(其跋在庚子年3月16日)。而此处所言诗载《紫藤馆诗草》,查本人所藏稿本及影印刻本,正有此诗并序。其记正与《燕京岁时记》“钓鱼台”条基本相同。

《燕京岁时记》中描摹之声色玩好、技艺游耍、花草虫鱼、穿着吃食等琐细之事,多为作者亲历亲闻,读之使人如有亲手把玩,亲临其景之感。

除此之外,作者征引文献繁多,考辩精到而毫无冗沓之感。此书文献征引最常用的主要有《日下旧闻考》《帝京景物略》《宸垣识略》《宛署杂记》《析津志》《北京岁华记》《荆楚岁时记》等,其他征引文献尚有《玉烛宝典》、东方朔《占书》、《大清会典》《涌幢小品》《居易录》《月令广义》《岁时百问》《续齐谐记》《汉书》《后汉书·礼仪志》《风俗通义》《埤雅》《寄园寄所寄》《燕都游览志》《广群芳谱》等。

《燕京岁时记》一书对《日下旧闻考》征引最多,除很多条目后另行“谨按日下旧闻考”字样外,文内亦多有“旧闻不载”“旧闻考不载”等语。其所引他书诗文,亦多转引自《日下旧闻考》,作者或并未能核对原书。故作者于再跋中有谓此书“亦《旧闻考》之大略也。”当是实情。

此书虽为承袭《日下旧闻考》等诸书而成,但对前列有关京城风物民情的主要著作之缺漏误失,多所纠谬考证,且真切记录清末的实际情况。对不得其详的亦说明之。

《帝京景物略》

如在“填仓”条引证《北京岁华记》后,有谓“此条所记与今大略相同。惟富贵之家从未有食牛肉者,亦未有客至苦留之说,乃记者一隅之论也。”

其“筵九”条引证谓:“按《帝京景物略》曰:燕九又曰宴邱。今则曰筵九,究未知其孰是。”

在诸多引证后,作者多有自己的判断和分析,如在“恶月”条,在引证《荆楚岁时记》后,有谓“夫荆楚之与燕京,相去远矣,而自昔风俗有相同者。”

又如在“添火”条,在引证《析津志》“西山化石根名之曰不灰木,以之为粗布及器皿,不畏火,今西山有之”后,作者辨析谓:“此条所记未尽得实。以之为器皿则可,以之为粗布则从未之见。或即火浣布之讹。况此木实产易州,非西山也。”

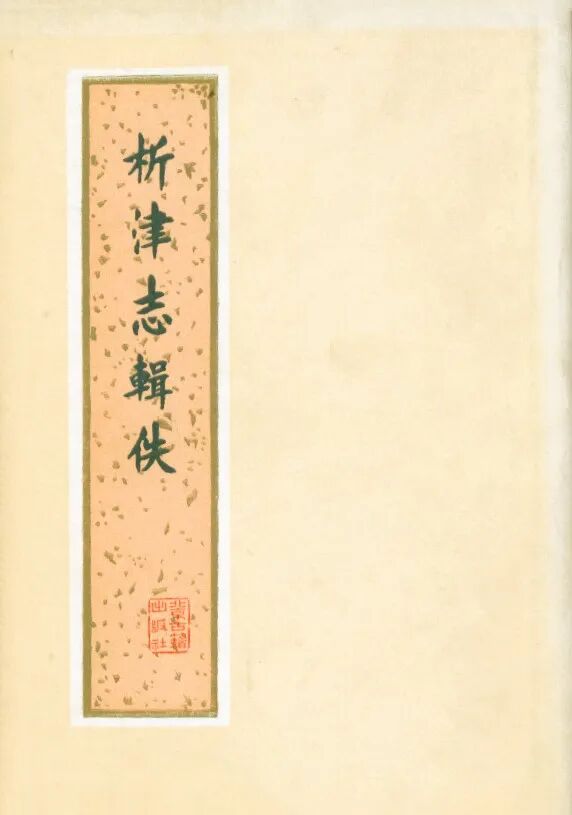

《析津志辑佚》

作者于西方列强军器技艺亦颇为关注,且注意到西方农业科技方面著作,如在“东西庙”条,在说到严冬培育花木之时就说到“尝观泰西农学书中”,等等。

此书之所以能传播久远,还在于作者思想纯正,虽然书中寺观及朝拜条目甚多,但不迷信神怪鬼魔,不幻想修仙成佛,如在“白云观”条有:“相传十八日夜内必有仙真下降,或幻游人,或化乞丐,有缘遇之者,得以却病延年。故黄冠羽士,三五成群,趺坐廊下,以冀一遇。究不知其遇不遇也。观内老人堂一所,皆道士之年老者居之,虽非神仙而年过百龄者时所恒有,亦脩养之明征也。”

又如在“城隍出巡”条,其最后有“亦无非神道设教之意”的总括,说明作者不迷信,遵崇儒家“子不语怪、力、乱、神”的纯正思想。

这在《思恩太守年谱》中,亦有很多相类的记载,如“予素不信因果,然因果时亦有之”[14]等语。对于设坛拜神,谓能刀枪不入呼风唤雨之义和团,则斥其为“荒诞不经”乌合之众,是真儿戏。

六、作者考述

富察敦崇(1855~1926),满州镶黄旗人,咸丰五年(1855)七月出生于燕京铁狮子胡同歌斯堂,因号“铁狮道人”,此外还有“铁石”“芸窗”“聱叟”等诸多别号。

其自编《思恩太守年谱》谓:“姓富察,名宗杰,字俊臣,一字伟人,又字默卿,乳名定格,行二。后更名敦崇,字礼臣。”[15]他一生喜好文事,著述甚丰。

其家族显赫,为满族八大姓之一,既产生过贵为国母的皇后,亦有过无数重臣名将。其曾祖、祖父及父均世袭二等敦惠伯,母为贝勒奕绘第七女。其亲朋故旧多在朝为官,于史事掌故多能识其本源,著为文字精妙平实,故人乐观之。

北京古籍出版社版《燕京岁时记》

富察敦崇自幼聪慧,然多次应试,均以族人回避,不得进入考场,只好援例纳官。自光绪五年(1879),依八旗通例,报捐笔帖式,加光禄署正衔。不久分发兵部行走,兵部候补主事。

十三年(1887),借补兵部满洲笔帖式之缺。十四年(1888),充满档房委署主事。十八年(1892),派充三坛工程处、国子监、太和门监脩。二十七年(1901),补兵部主事。二十八年(1902),提升员外郎,后赏三品。三十一年(1905),充满档房总办。三十二年(1906),兼署司务厅掌印等多官。三十三年(1907),调充捷报处总办。

宣统元年(1909)六月,派补广西思恩府知府,未到任。八月调东三省委用,任奉天巡防营务处提调,年底奉东三省总督令,到各地巡视军政,有《南行诗草》之作记其事。宣统二年(1910)七月,任昌图税捐局委员职。

敦崇尚气节、重文事、喜游览,在自编诗集中引宗侄翰臣之称许,谓“族中群彦,性喜诗书以礼法持身者,惟余一人。”[16]其自得之情,由此可见。

英文版《燕京岁时记》

敦崇之卒年,原众说纷纭,最近吉林省社科院王广瑞著文《晚清文人富察敦崇生平事迹考譹》,结合冯其利、杨海山先生合编《〈沙济富察氏宗谱〉补录》予以考证,谓敦崇于“1926年,身着清代朝服拍照后于西直门外高粱桥下投河自尽”。

此结论当是可信的。《紫藤馆诗草》卷首之《铁狮道人传》谓其晚年境况:“宣统三年七月因病请假就医,甫至京,遽遭国变,遂不复出,时或自言自语,时或拍案呼咤,惟遇隆裕皇太后大事,成服而出,缟素二十七日,并恭视山陵奉安,自后遇疾不服药,岁时生辰不受家人朝拜,日求速死。尝自拟挽联曰‘辽海好如归去鹤,尘寰不作再来人。’”[17]

为《燕京岁时记》作序的润芳澍田,序末署“赐进士出身、刑部主事、砚愚兄”,在《思恩太守年谱》里亦称润澍田或润澍田芳。

其姓氏名字及履历原均甚模糊。查敦崇自编《年谱》,润芳澍田,名芳,字澍田,姓祥佳氏,满洲镶白旗人。与其兄来春帆(名芳),皆光绪元年(1875)乙亥科举人,师从敦崇叔父绍云公(乌拉布,翰林,工部侍郎)就学,润芳兄弟二人与敦崇兄弟二人为十余年同学,故文中多称二人为盟兄。润芳长敦崇三岁,中乙未科(1895)进士,由兵部主事出为河南许州知州(直隶州),署陈州知府。民国《许昌县志·官师》有传,谓其勤政廉民,热心教育实业,曾创办初级师范及多所中小学,去任之时曾有德政碑云云。

《燕京岁时记》刻本序言由庆珍博如代笔,隶体书写上板,序末署“花翎四品衔、兵部员外郎、姻小弟”,中国书店郑炳纯先生曾收藏有一册庆珍批本《燕京岁时记》,其批语对各条目多有补充说明。郑先生曾著文《庆珍批本<燕京岁时记>》予以详细介绍并录入批语,但庆珍博如之姓氏生平情况并没有文字可做参考。

日文版《燕京岁时记》

从《思恩太守年谱》中的零星记载可知,庆珍名珍字博如,姓瓜尔佳,号铁梅,满洲镶红旗人。为贵州巡抚嵩昆之子,在兵部长期供职,为敦崇多年同事。敦崇与庆珍及庆珍之侄崇蓉舫为多年好友,常有饮酒赋诗酬唱之作。

对于庆珍生平情况,张中行先生《负暄琐话》专门有一篇《庆珍》短文,谓其约生于同治年间,活到1940年左右,并对其才情和晚年潦倒多有描摹,是乃行家所写趣人趣事,是有味道的文字。

作者简介

富察敦崇(1855~1922):字礼臣,号铁狮道人。近代诗人、作家、民俗学家。曾任清陆军部郎中、广西思恩府知府等职。著有《燕京岁时记》《南行诗草》等。

赵长海:郑州大学图书馆研究馆员,中国近现代史、图书馆学硕士生导师。主要从事古籍版本学、地方文献等的研究教学工作。出版专著3部,发表论文60余篇。

刘洋:郑州大学图书馆研究馆员,研究方向为文字学。

注释:

[1] 周作人:《关于<燕京岁时记>译本》,原载《国立华北编译馆馆刊》一之一,1942年10月。见钟叔河编:《周作人文类编 6 花煞 乡土 民俗 鬼神》,湖南文艺出版社,1998年,第59页。

[2]]周作人:《燕京岁时记》,原载《北京晨报》1936年1月13日。见钟叔河编:《周作人文类编 6 花煞 乡土 民俗 鬼神》,湖南文艺出版社,1998年,第57页。

[3]《思恩太守年谱》,亦称《富察氏敦崇礼臣年谱》,写本6卷,存吉林省社会科学院图书馆。吉林文史出版社,2015年。

[4]〔清〕富察敦崇著,高文俊等辑校:《思恩太守年谱》,吉林文史出版社,2015年,第125页。

[5]《优恤刘复昨议决呈请办法,奖学金拟募集四千元》,原载《北平晨报》1934年7月26日。见王学珍、郭建荣主编:《北京大学史料 第二卷 1912—1937 上》,北京大学出版社,2000年,第470-471页。

[6]《万余册之刘复藏书将存图书馆供市民阅览》,原载《京报》1935年1月15日。转引自王学珍、郭建荣主编:《北京大学史料 第二卷 1912—1937 上》,北京大学出版社,2000年,第473页。

[7] 转引自韦庆媛:《金天羽藏书之归宿》,《兰台世界》2013年2月第4期,第66页。

[8]〔清〕富察敦崇:《燕京岁时记》,北京出版社,1961年,第71页。

[9]〔清〕富察敦崇:《燕京岁时记》,光绪三十二年(1906)文德斋刻本,第14页。

[10]见〔清〕富察敦崇着,高文俊等辑校:《思恩太守年谱》,第149页,及《都门纪变》1908年刻本(阿英编《中国近代反侵略文学集之四 庚子事变文学集》 亦收入。)

[11] 阿英编:《中国近代反侵略文学集之四 庚子事变文学集 》,中华书局,1959年,第133页。

[12]以上数条引用见郑州大学藏《燕京岁时记》第四次清稿本,光绪三十二年(1906)刻本文字同。

[13]〔清〕富察敦崇着,高文俊等辑校:《思恩太守年谱》第129页。

[14]〔清〕富察敦崇着,高文俊等辑校:《思恩太守年谱》,第126页。

[15]〔清〕富察敦崇着,高文俊等辑校:《思恩太守年谱》,第1页。

[16]〔清〕富察敦崇:《紫藤馆诗草》“再寄翰臣”之诗序,1912年铅印线装本,第12页。

[17]周承荫:《铁狮道人传》,载富察敦崇:《紫藤馆诗草》卷首,1912年铅印线装本。