秋分节气已过,早晚天气渐凉,古人因科技尚不发达,所以自秋分日起,就逐渐开始筹备过冬事宜了,这期间虽没有盛大的场景,却在点滴改动下渗透着宫廷华丽外表下的平凡一面。下面就从三个秋日变动为契机,来一同感受故宫生活的季节变幻。

农历十月后,最先体现季节更替的要数餐桌上,为顺应秋冬补阳的养生之道,宫中在十月开始吃羊肉和牛乳制品,其中比较有特点的牛乳制品,有乳饼、奶皮、酥糕等。

同时,为了迎合这个季节的食品要求,餐具也会随之进行更替。在《锡器册》中有所记录,十月起,御膳房会取出暖碗、火锅等温食用的器皿,代替夏日的瓷盘冷碟。

青花缠枝莲飞凤纹温盘 图源:故宫博物院官网

在配点小菜上,清廷在十月末还会提前腌制冬菜,根据《清宫御膳档》得知,乾隆三十年十月,御膳房收购存储一千二百颗冬菜,腌成酸菜、酱萝卜,分别储存在东六宫的菜窖里。这些咸香的爽口小菜,将成为点缀餐桌不可或缺的亮点。

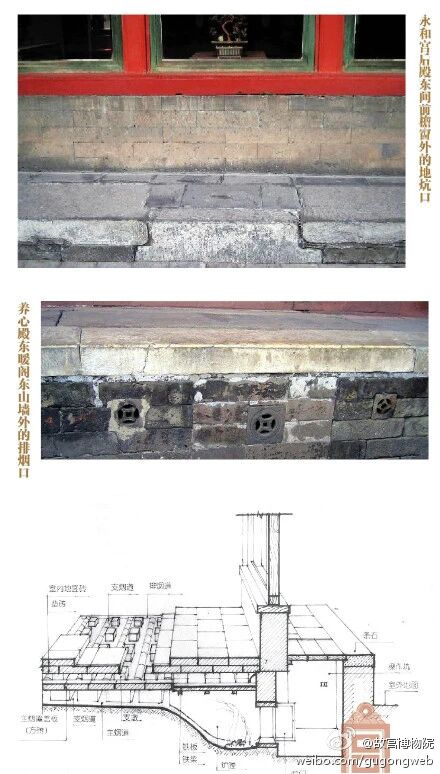

秋分过后,清宫也将逐步开启“冬装模式”。其中,“糊窗”是秋分后入冬前宫里的头等大事,“糊窗”并不是简单的纸张糊裱。刘若愚在《酌中志》中记录,“糊房窗”是每年的固定规程,糊后还要“加钉棉帘”,棉帘在工艺上,以桑蚕丝为面,内部填充新晒的芦花。

清代糊窗并非易事,在养心殿、坤宁宫等关键性宫室的窗户会糊两层纸,中间夹一层薄薄的羊毛,挡风又不遮光,冬日的暖阳透过窗洒在大殿的金砖上,温暖惬意,格外舒服。

图源:微博@故宫博物院

除了糊窗外,故宫的地炉也要开始备着了,大概在每年农历的十月初五,部分宫殿就开始点火取暖了。宫里取暖和当下寻常家庭不一样,不是统一供暖,温度也十分讲究,据说皇帝居住的宫殿要“暖而不燥”,太后的宫室则要求“温煦如春”,有点类似于空调,根据自己喜好设定温度。

图源:微博@故宫博物院

地炉内的炭火也十分重要,皇帝用的是贴有“上用”标签的银骨炭,品级最高,将炭敲碎到合适大小添到炉子里,既要保证温度,又不能有烟尘。宫内每年用炭量也并非小数目,据康熙二十二年十月的《内务府穿戴档》记载,仅乾清宫一处,每日就要消耗银骨炭二十斤,由两名太监专门看管添炭,确保 “昼夜温煦”。由此可见,添炭的辛劳是小事,温度的合理把控才是大事。

十月的故宫草木凋零,却藏着独有的自然闲趣。御花园的落叶是宫中秋日的“时令景致”。落叶也一点不会浪费,或是运到御膳房当做燃料,或者埋入花园当做天然肥料,终究是不会“辜负”的。

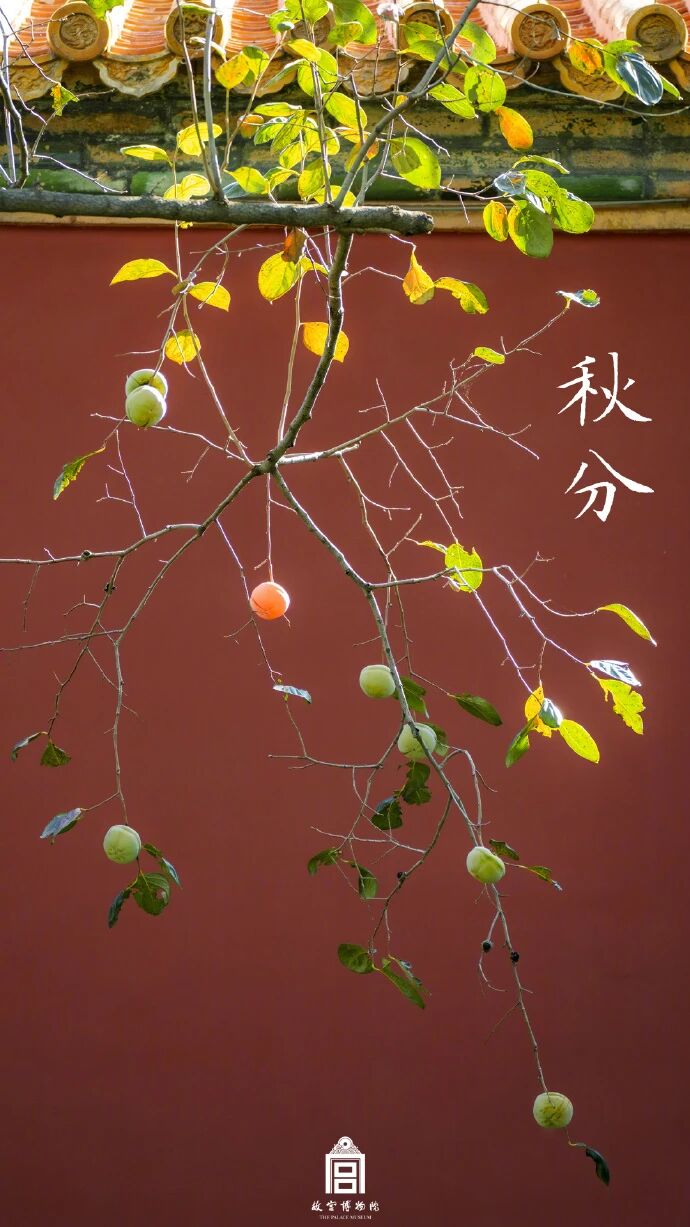

其中,最亮眼的“明星”植物当属柿子树。早在明代,长庚桥南就有一株高大的柿子树,刘若愚在《酌中志》将其描写道“每至霜后,实悬树杪,丹色可爱”。到了清代,延禧宫和寿康门等处都新栽了柿子树,每年收获季节,红彤彤的柿子挂在枝头,与故宫典型的红墙黄瓦相映成趣。

柿子 | 图源:微博@故宫博物院

对于宫中的这一景致,雍正帝曾在《暮秋》诗中描述称:“秋老松含翠,霜浓柿缀红。”将柿子的颜色状态描绘得活灵活现。乾隆帝也在他笔下的《御园深秋·其一》中写道“回忆韶华浑逝水,安排佳句待题糕。柿红蕉绿挥毫润,何必瑶笺夸薛涛。”将“柿红”比作点亮清旷秋景的钥匙,激发帝王诗词创作的灵感。

冬日来临前,宫中也会对曾经绚烂一时的花木进行“冬藏”,一般在农历十月霜降前,太监们会把御花园内的牡丹、菊花移栽到瓷盆里,搬进慈宁宫西侧的暖房过冬,并且安排花匠专门负责。这些被精心呵护的花木,来年春日会重新移种到御花园。

图源:微博@故宫博物院

清时期的故宫,秋日少有盛大的场景,而是满载冬日来临前,筹备物资的温馨与惬意。

备注:

本文内容以官方及网络资料为基础,在细节创作上适当地发挥了一些联想和创造。

【小提示】文中部分图片来源于网络,版权属于原作者,仅为配图表达。如需转载文章或有任何问题,请私信联系【松兰书社】小学士说明,转载文章需授权,未经授权,不得转载,谢谢。