在日常生活中,镜子是我们再熟悉不过的物品。每天早晨刷牙洗脸时,我们都会习惯性地照照镜子,整理仪容。然而,这个看似简单的物件却引发了一个困扰许多人的问题:为什么镜子能颠倒左右,却不能颠倒上下?这个问题看似简单,却蕴含着深刻的光学原理和人类视觉认知的奥秘。

要理解这个问题,首先需要了解镜子的工作原理。镜子基于光的反射定律,当光线从一个介质射向另一个介质表面时,如果表面足够平滑,光线就会以相同的角度反射出去,形成所谓的"镜面反射"。这种反射使得物体的像在镜面后方对称出现,但这种对称是沿着镜面的垂直轴进行的,也就是说,镜子实际上反转的是物体相对于镜面的前后方向,而非左右或上下。

为了更好地理解这一点,我们可以做一个简单的实验。假设我们站住不动,面对镜子的时候面朝北,镜面朝南。当我们动一动东边那只手时,镜中人动的也是东边那只手;当我们动一动西边那只手时,镜中人也会动西边那只手。但是,当我们伸出手指指向北面(也就是眼前镜子的方向)时,镜中的你则会指向南。这说明,镜子实际上反转的是前后方向,而不是左右或上下方向。

那么,为什么我们会觉得镜子颠倒了左右呢?这与人类身体的对称性和观察视角有关。人类的身体在左右方向上是近似对称的,而在上下方向上则明显不对称。当我们照镜子时,会不自觉地以自己为参照物,将镜中的影像与自己进行比较。由于前后方向被反转,我们就会产生左右被颠倒的错觉。实际上,镜子并没有专门颠倒左右,而是我们的大脑在解读影像时产生了这种认知。

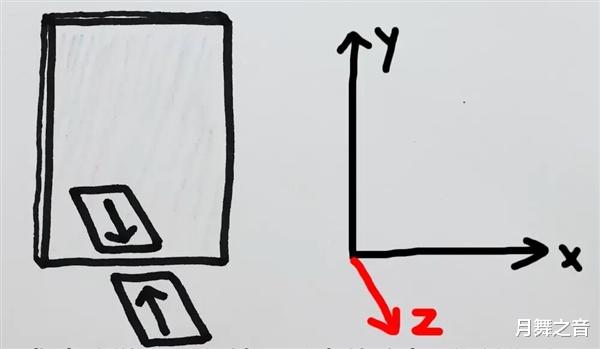

这个现象还可以从坐标系的角度来解释。在三维空间中,我们可以建立一个坐标系来描述物体的位置。假设镜面位于x-y平面,z轴垂直于镜面指向观察者。镜子反射实际上是将z坐标取反,而保持x和y坐标不变。也就是说,镜子反转的是前后方向(z轴),而不是左右(x轴)或上下(y轴)方向。当我们观察镜中影像时,由于前后方向的反转,导致了左右看起来像是被颠倒了。

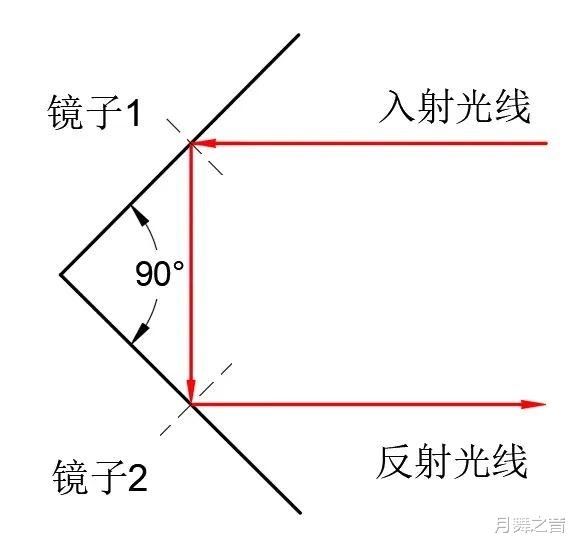

更有趣的是,我们可以通过特殊设计的镜子系统来改变这种"左右颠倒"的现象。比如"偶镜",这是由两块互相垂直的平面镜组成的装置。当一个人站在偶镜前,调整位置使镜子的接缝恰好位于面部中线时,就会看到一个不左右颠倒的影像。这时,举起右手,镜中人也会举起右手;闭上左眼,镜中人也会闭上左眼。这是因为光线在两块镜子之间经历了两次反射,最终抵消了单面镜子造成的左右颠倒效果。

在更复杂的镜子系统中,这种现象可以得到更充分的展示。比如由三面互相垂直的镜子组成的"角反射器",无论从哪个角度投射光线,经过两到三次反射的光线都会与入射光线平行返回。这种特性使得角反射器在众多领域都有重要应用,比如自行车的尾灯就采用了类似原理。更令人惊叹的是,1969年阿波罗11号登月时,宇航员在月球表面放置了一个激光后向反射器阵列,科学家们利用它精确测量了地月距离,精度达到了厘米级。

在摄影领域,单反相机也巧妙地利用了镜子的反射原理。单反相机的取景系统中,反光镜与光学主轴成45度角,将进入镜头的光线反射到取景器中,让摄影师能够看到与实际拍摄完全一致的画面。在按下快门的瞬间,反光镜抬起,光线直接到达感光元件完成曝光。这种设计既保证了取景的准确性,又实现了拍摄的便利性。

从日常家用的普通镜子到高科技领域的高精度反射镜,镜子技术的发展也体现了人类对光学原理认识的不断深入。普通家用镜子通常在玻璃背面镀银或铝作为反射层,这种设计虽然成本低廉,但会产生轻微的重影现象。而在精密光学仪器中使用的镜子则采用特殊镀膜工艺,可以针对特定波长的光实现高达99%以上的反射率,且几乎不会产生重影或像差。这些高精度镜子在天文望远镜、激光器、光通信等高科技领域发挥着不可替代的作用。

回到最初的问题,为什么镜子能颠倒左右却不能颠倒上下?通过以上的分析我们可以明白,这实际上是一个关于参照系和人类感知的问题。镜子并没有专门颠倒左右,它只是反转了前后方向。由于人类身体的左右对称性和观察习惯,我们才产生了左右被颠倒的错觉。而上下方向因为与重力方向一致,且人体上下不对称,所以我们不会产生上下被颠倒的感觉。

这个看似简单的问题,不仅让我们了解了镜子的光学原理,还启发我们思考人类感知世界的方式。它提醒我们,有时候眼见不一定为实,我们的感知会受到各种因素的影响。在科学研究中,正确选择参照系和坐标系至关重要;在日常生活中,保持开放的心态,多角度思考问题也同样重要。

从古至今,镜子不仅是实用的工具,更是人类认识自我、探索世界的重要媒介。从最早的水面倒影,到青铜镜、玻璃镜,再到现代的高科技反射镜,镜子技术的发展见证了人类文明的进步。而关于镜子成像的思考,也让我们得以一窥光学世界的奇妙与人类认知的复杂。下次照镜子时,不妨多想一想:我们看到的,究竟是真实的影像,还是大脑构建的错觉?这个简单的问题背后,隐藏着多少等待我们探索的科学奥秘?