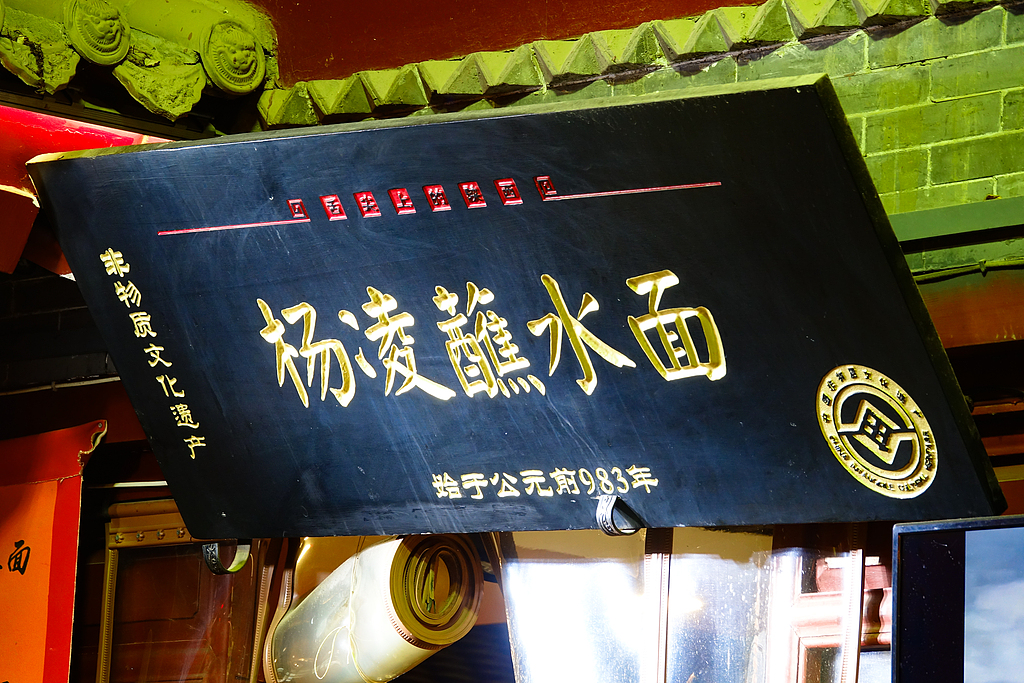

# 陕西杨凌蘸水面:宽面吸附力与酸辣汤汁的配比之道

在关中平原的饮食图谱中,杨凌蘸水面以其独特的"面汤分离"食用方式自成体系。这道发源于农科城的面食,将力学原理与味觉美学完美结合,形成极具辨识度的地域美食符号。

## 一、力学平衡的艺术

选用关中冬小麦特制而成的三指宽面坯,经七次醒发与延展,形成0.8-1.2毫米的黄金厚度。这种特殊结构使面条在沸煮过程中产生微孔网络,既能锁住汤汁又不失筋道。实验室数据显示,理想状态下面条表面每平方厘米可吸附2.3克汤汁,恰好达到"挂汁不滴汤"的完美状态。

## 二、酸碱平衡的密码

秘制蘸汁以泾阳陈醋为基底,配比山西老陈醋与汉中米醋形成3:1的酸度梯度。辣椒选用秦椒与甘谷辣椒的复合品种,经160℃菜籽油泼炼后释放出32种芳香物质。科学调配的酸碱缓冲体系,使PH值稳定在4.2-4.5区间,既保持味觉刺激又避免灼烧感。

## 三、时空转化的智慧

遵循"三分煮七分养"的古训,煮面师傅精确掌控三次点水节奏,使面条在热胀冷缩中形成记忆弹性。刚出锅的面条需静置28秒,待表面淀粉层适度结晶,形成天然锁水膜。蘸汁温度严格控制在68-72℃,确保香料物质持续释放又不破坏维生素。

## 四、农耕文明的延续

这道起源于后稷教稼台周边的农家饭,承载着周人"粒食为天"的饮食哲学。宽面象征黄土地的开阔胸襟,红汤寓意生活的火热情怀。每年冬至举办的"蘸水面竞技大会",仍保留着以柳条量面、陶碗测汤的原始评判标准。

在工业化食品泛滥的今天,杨凌蘸水面坚守着手工时代的温度与精度。每一根面条的弧度,每一滴汤汁的浓度,都在诉说着农耕文明对自然规律的敬畏与遵循。这道看似简单的面食,实则是物理学、化学与人文智慧交融的活态标本。