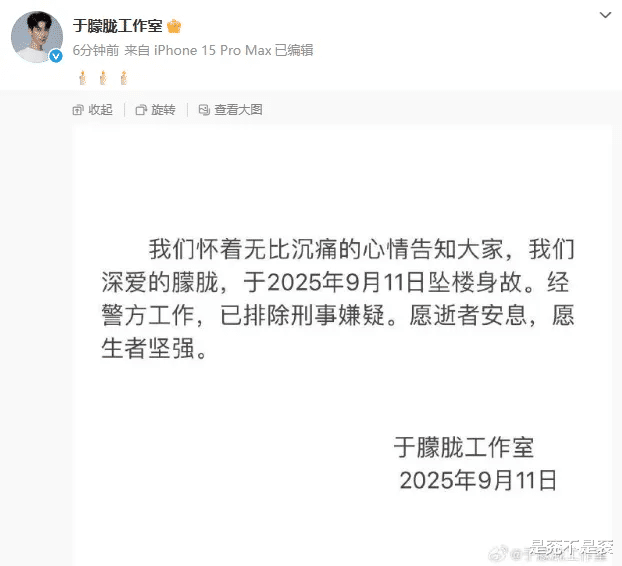

2025年9月,演员于某某坠楼身故的消息如惊雷般撕裂网络——公众为年轻生命的骤然消逝陷入哀恸,家属、朋友以及粉丝在悲剧中承受着锥心之痛。

然而,当警方已明确排除刑事嫌疑后,部分网民却将这场悲剧异化为“流量猎场”:有人编造“被逼迫”“隐情未公开”的阴谋论,有人煽动粉丝群体恶意举报异见者,更有人用“爆料”“揭秘”的幌子收割关注……

这些以伤害为代价的“人血馒头”,不仅践踏法律红线,更暴露了网络空间中“流量至上”的畸形生态。

一、法律之剑高悬:网络谣言与阴谋论的三重违法性

在法治社会的框架下,任何以“言论自由”为名的恶意造谣与阴谋论,都不是无成本的“网络游戏”,而是必须承担法律后果的违法行为。

于某某事件中,部分用户的行为已触及多重法律边界:

第一,侵害逝者人格权的民事侵权责任。

根据《民法典》第994条,死者的姓名、肖像、名誉、荣誉、隐私等权利受法律保护,其近亲属有权就侵害行为主张赔偿。

于某某离世后,部分网民编造“因感情纠纷自杀”“被资本打压”等不实信息,本质上是对其人格尊严的恶意贬损。

即便逝者无法“开口”,法律仍为其人格权“兜底”——家属完全可以通过民事诉讼,要求造谣者删除内容、公开致歉并赔偿精神损害。

第二,扰乱网络秩序的行政违法责任。

《治安管理处罚法》第25条明确规定,“散布谣言,谎报险情、疫情、警情或者以其他方法故意扰乱公共秩序的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。”

于某某事件中,微博用户“@一条名叫小小八的海草”在无关热搜下频繁发布违规引流内容,微博用户“@不喜欢唱歌的乐手”煽动粉丝恶意举报,此类行为已超出“言论自由”范畴,实质是通过制造对立、煽动情绪干扰网络平台的正常运营,属于典型的“扰乱公共秩序”。

第三,可能触碰的刑事责任红线。

若谣言传播范围广、后果严重,还可能构成《刑法》中的诽谤罪、寻衅滋事罪甚至侮辱罪。

例如,微博用户“@echo23754”多次发布无事实根据的阴谋论,若经查证其明知内容虚假仍故意传播,且导致逝者家属遭受网络暴力(如恶意留言、人肉搜索),则可能符合《刑法》第246条“诽谤罪”中“情节严重”的认定标准(如同一诽谤信息实际被点击、浏览次数达五千次以上,或被转发次数达五百次以上);

若其行为引发大规模网络围观、干扰警方调查进程,则可能触犯《刑法》第293条“寻衅滋事罪”,其行为符合“编造虚假信息,或者明知是编造的虚假信息,在信息网络上散布,或者组织、指使人员在信息网络上散布,起哄闹事,造成公共秩序严重混乱”的规定。

二、流量狂欢背后的人性异化:当“吃人血馒头”成为生意

于某某事件中的谣言与阴谋论,早已超越“言论失范”的范畴,本质是部分网民将“悲剧”异化为“流量密码”的人性之恶。

首先,他们消费的是生命的重量。

一个年轻生命的消逝,本应是引发社会对心理健康、生命教育反思的契机,却被某些人简化为“博眼球”的素材。

从“被逼迫”的戏剧化假设到“隐情未公开”的悬疑编排,这些谣言的每一个细节都在刻意挑动公众的好奇心与愤怒感——他们不在乎真相是否被扭曲,只在乎流量是否上涨;他们不关心家属是否承受二次伤害,只在意自己的账号能否“涨粉变现”。

正如作家廖一梅所言:“人这一生,遇到爱,遇到性,都不稀罕,稀罕的是遇到理解。”而在这场流量狂欢中,我们看不到理解,只看到对生命最原始的亵渎。

其次,他们瓦解的是社会的信任。

阴谋论的危害远不止于误导个体认知,更在于瓦解社会共识。当“官方通报不可信”“背后必有黑幕”成为部分网民的“思维惯性”,当“宁可信其有”的情绪替代“求真务实”的理性,公共讨论的空间将被撕裂成无数个“信息茧房”。

于某某事件中,警方已明确排除刑事案件后,但仍有网民坚持“其中有鬼”——这种对权威的不信任、对真相的漠视,最终会消解整个社会的信任基础。正如社会学家郑永年所说:“阴谋论的流行,本质是社会共识崩溃的外在表现。”

最后,他们践踏的是文明的底线。

网络空间不是法外之地,更不是“道德洼地”。从“粉圈互撕”到“热点蹭流”,从“造谣生事”到“恶意举报”,部分网民将网络视为“法外飞地”,将他人的痛苦视为“流量燃料”。

这种行为不仅违反法律,更违背了最基本的公序良俗。

逝者的家属在承受丧亲之痛的同时,还要面对网络上的污言秽语与恶意揣测——他们的伤口尚未结痂,又被撒上一把盐。这种“二次伤害”,是对人性最残酷的践踏。

三、应当警惕:当“流量饥渴”异化为人性之恶

网络谣言的泛滥,折射出部分网民将“流量经济”异化为道德底线的丧失。

(一)消费悲剧:流量逻辑下的“二次伤害”

造谣者利用公众对突发事件的关注与同情,通过制造耸人听闻的“内幕”收割流量。

这种行为本质上是对逝者生命的工具化利用,也是对公众情感的恶意透支。正如古希腊哲学家柏拉图所言:“未经省察的同情是伪善的开始。”

(二)解构真相:阴谋论对公共理性的侵蚀

阴谋论通过拼凑碎片化信息、虚构因果关系,构建出符合特定群体心理的“叙事闭环”。

其危害不仅在于误导公众,更在于瓦解社会共识。美国学者卡斯·桑斯坦指出,阴谋论的流行往往源于信息不对称与群体极化,其本质是“对权威的不信任转化为对反权威叙事的盲目崇拜”。

(三)法律与道德的“双标”

部分造谣者一边高喊“言论自由”,一边逃避法律追责。这种“选择性正义”暴露了其对权利与义务的严重误读。

我们需要警醒:自由从来不是无边界的放纵,而是以不侵害他人权益为前提的自律。

四、从“事后追责”到“事前预防”:构建清朗网络空间的多方合力

遏制网络谣言与阴谋论,需要法律、平台、公众三方形成合力,实现从“事后惩戒”到“事前预防”的全链条治理。

(一)法律要“宽严有度”,明确行为边界

司法机关应加大对针对逝者、弱势群体的网络谣言的打击力度,对“情节严重”的造谣者依法追究刑事责任;同时,针对“流量变现”的灰色产业链(如“黑公关”“水军”),要通过完善《反不正当竞争法》《网络安全法》等法律,斩断谣言背后的利益链条。

例如,可规定“以侵害他人权益为目的的流量收益”应予以没收,并承担惩罚性赔偿责任,从经济源头上遏制造谣动机。

(二)网络平台要“守土尽责”,强化内容治理

微博等网络平台需严格落实《网络安全法》《网络信息内容生态治理规定》的要求,对涉及死亡、突发事件的内容建立“快速审核+人工复核”机制;对已被警方辟谣的信息,要及时采取删除、屏蔽、断链等措施;对多次违规的账号,应实施“阶梯式处罚”(如从禁言到永久封号),并向社会公开通报典型案例。

更重要的是,平台需改变“流量至上”的算法逻辑,减少对“争议性内容”的推荐权重,避免谣言因“流量激励”而反复传播。

(三)公众要“擦亮双眼”,提升媒介素养

网民需牢记:在信息爆炸的时代,“先核实再转发”是最基本的素养。

面对“惊爆”“内幕”类信息,不妨多问几个“为什么”——消息源是否可靠?是否有官方通报佐证?是否符合常理逻辑?

同时,要警惕“情绪大于事实”的煽动性内容,拒绝成为谣言传播的“节点”。正如传播学者尼尔·波兹曼所言:“我们将毁于我们热爱的东西。”对流量的盲目追捧,终将反噬我们共同的网络家园。

结语:让真相能够归位,让哀思有处安放

于某某的离去,是一场无法挽回的悲剧;而谣言与阴谋论的泛滥,则是这场悲剧的“次生灾害”。

我们痛恨的不是“未知”,而是“恶意”;我们恐惧的不是“谣言”,而是“纵容”。当我们在键盘上敲下每一个字时,或许应铭记:屏幕前的每一句恶言,都可能成为刺向生者与逝者的利刃;每一次非理性的狂欢,都在消解社会的道德根基。唯有坚守法律底线、捍卫事实真相,才能让悲剧不再因谣言而被忽略,让网络空间真正成为传递善意与理性的公共领域。

愿法律之剑高悬、平台责任压实、公众理性觉醒,也只有这个时候,网络空间将会真正成为“传递善意、守护真相”的公共领域。

愿逝者安息,愿生者坚强,更愿网络空间少一些“人血馒头”,多一些“人间清醒”。