近两年来,关于人工智能(AI)的讨论已呈席卷之势。有人将其奉为“效率神器”,视之为人类职场的“副驾驶”,能将人从重复性劳动中解放;也有人将其定义为“工作杀手”,预言大规模失业潮即将来临。但这些讨论大多停留在主观感受与猜测层面,很难辨别真实趋势。

然而,就在今年8月,哈佛大学研究员Hosseini与Lichtinger发布的研究报告《生成式AI的“资历偏见”技术变革》(Generative AI as Seniority-Biased Technological Change),犹如投下一颗重磅炸弹。该报告不是止步于空谈,而是依托庞大且详实的数据,首次清晰揭示:AI的“第一波冲击”或许已真实降临,且其“瞄准”的并非大众想象中的那些“低技能、重复性岗位的从业者”,而是……

图源:papers.ssrn.com

这份报告的“硬核”之处在于数据规模:研究团队分析了从2015年至2025年整整十年间,美国近28.5万家企业、超6200万名员工的真实简历与招聘数据,堪称对美国就业市场的“上帝视角”观察——毕竟不是谁都能扒到如此跨度、如此量级的真实职场数据。在此,笔者将聚焦四个核心问题,深入拆解这份报告的核心内容,用最直白的语言呈现数据背后的关键结论:

1. AI是否真的在“抢占”年轻人的职场机会?冲击程度究竟如何?

2. 哪些行业的从业者受影响最显著?

3. 何种学历背景在此次冲击中最“脆弱”?(结论或颠覆传统认知)

4. 面对这一趋势,个人应如何应对?

一、宏观数据:初级岗位与资深岗位的“剪刀差”已显现

研究团队将企业员工划分为两类:一类是初级员工(含入门岗与初级岗),另一类是资深员工(助理级及以上、具备丰富经验的员工)。报告中的「图2」清晰呈现了三组数据趋势:灰色线代表总体就业量,红色线代表初级员工就业量,蓝色线代表资深员工就业量。

下图:「图2」样本公司中初级和高级员工的平均数量随时间的变化(图源:papers.ssrn.com)

从上面的「图2」中可以清楚地看到:从2015年至2022年年中,红、蓝两条线基本“齐头并进”,增长率近乎一致——这意味着此阶段美国企业的扩张是“全面性”的,既需要资深员工支撑业务,也依赖新鲜血液补充梯队。但2022年年中成为关键转折点:此后,代表资深员工的蓝色线仍保持强劲增长,一路攀升;而代表初级员工的红色线先陷入停滞,2023年中更是掉头向下,出现明显下滑。两条线如同“张开的剪刀口”加速分化:资深员工愈发“吃香”,而初级岗位却在实实在在地缩减。

更值得关注的是,这一转折时间点,恰好与ChatGPT问世后生成式AI技术爆发的节点高度重合。想必不少近两年毕业的学子已深有体会:职场大门似乎悄然变窄,并非经济下行带来的“普降寒意”(若为整体经济问题,理应所有岗位需求同步缩减),而是入门级岗位莫名“缩水”,这背后更可能是结构性的深层变革。

二、关键验证:AI是否是初级岗位缩减的“真凶”?

要证实初级岗位缩减与AI相关,仅靠宏观数据是不够的。于是,研究团队采用了“分组对照”思路:将企业分为“AI采纳者”(积极应用生成式AI的企业)和“非采纳者”(没有大规模应用AI的企业),对比两组企业中初级员工的就业变化差异。

如何精准识别“AI采纳者”?研究团队通过爬取、清洗28万家企业的招聘信息大数据,最终锁定了约13万个“AI整合师”岗位(即负责将AI工具融入业务流程的岗位),对应10599家企业——只要某企业发布过至少一个此类岗位,即被标记为“AI采纳者”。这一方法颇为巧妙:它捕捉的是企业“动真格”的信号——不是口头喊“拥抱AI”,而是真金白银招人推进AI落地。

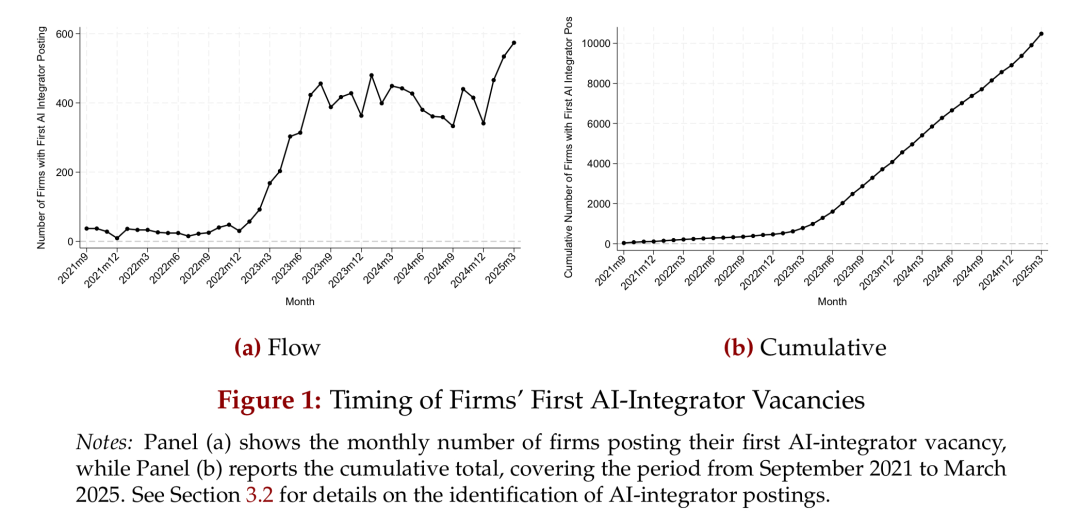

从“AI采纳者”的增长趋势「图1」中可见:2023年前,每月新增此类企业仅约30家,态势平淡;但从2023年初起,这一数字“火箭式飙升”,2023年8月达峰值456家(子图a),此后长期维持在每月400家左右的高位;截至2025年3月,累计“AI采纳者”企业已超1万家(子图b)。这一时间线,再次与初级岗位开始下滑的节点精准吻合。

下图:「图1」企业首次发布“人工智能AI整合师”职位空缺的时间分布(图源:papers.ssrn.com)

子图(a)展示了企业每月发布首次“人工智能整合师”职位空缺的数量

子图(b)展示了该职位空缺的累计总数,统计周期为2021年9月至2025年3月

三、核心结论:AI对岗位的冲击是“看人下菜碟”的

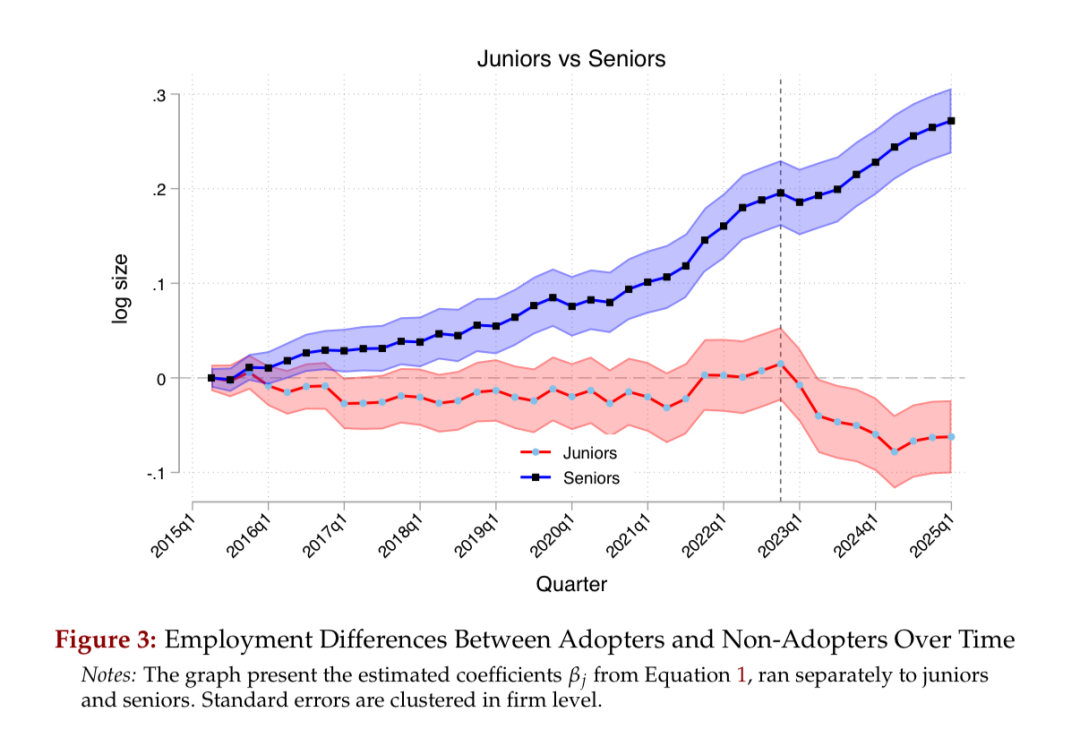

之后,研究团队采用经济学经典的“双重差分法”(对比“AI采纳者”与“非采纳者”在AI爆发前后的员工数量变化差异),得出了本报告最关键的结论,看「图3」:

下图:「图3」“AI采纳者”与“未采纳者”随时间变化的就业差异(图源:papers.ssrn.com)

上图中横轴为2015-2025年时间线,垂直虚线标记2023年第一季度(AI爆发节点),纵轴可简单理解为就业增长率差异。先看代表初级员工的红色曲线:2023年前,曲线基本在0值附近平稳波动,说明此时“AI采纳者”与“非采纳者”的初级员工招聘趋势完全一致;但2023年第一季度后,红线急剧下滑,形成陡峭跌幅——短短6个季度后,“AI采纳者”的初级员工数量相对“非采纳者”降幅达7.7%。

再看上图中代表资深员工的蓝色曲线:从2015年起便稳步上升,2023年后增长势头丝毫未减。这意味着“AI采纳者”本就更倾向于招聘资深员工,AI爆发后对资深人才的需求更是“有增无减”。

两条曲线的对比堪称“扎心”:AI的到来并未削弱企业对资深人才的需求,却显著冲击了初级岗位的就业市场。报告由此论证:生成式AI正引发一场“带资历偏见的技术变革”——它既非“普降甘霖”,也非“无差别制造失业”,而是精准作用于企业人才结构:减少初级员工需求,保留甚至增加资深员工需求。

四、机制拆解:初级员工减少,是被裁了?还是不招新人了?

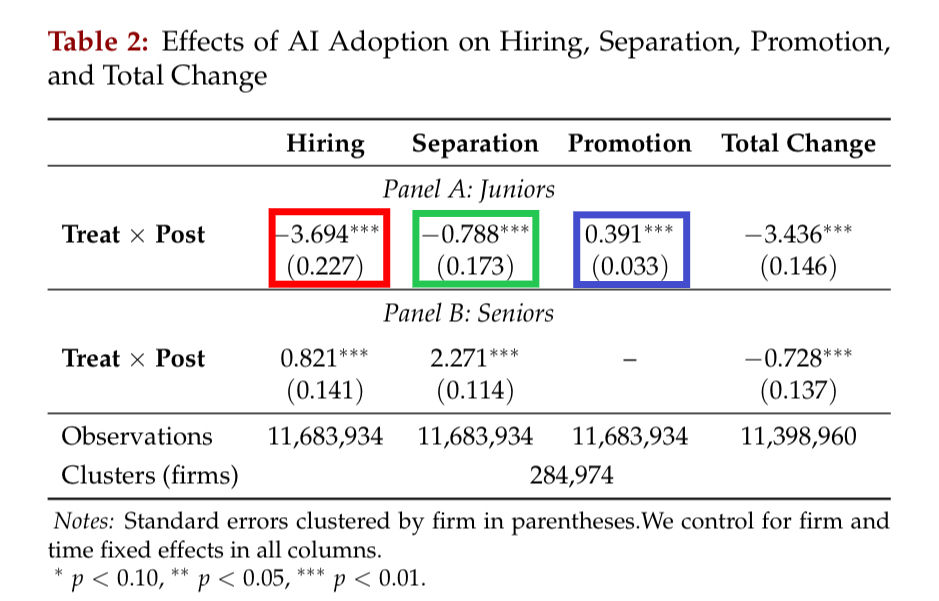

要理解企业行为,需明确一个关键问题:“AI采纳者”的初级员工为何减少?是裁员、离职增加,还是停止招聘?研究团队将员工数量变化拆解为“新招聘(Hires)”“离职(Separations)”“内部晋升(Promotions)”三个维度,得出了颇具戏剧性的结论,看「表格2」:

下表:「表格2」人工智能AI采用对招聘、离职、晋升和总体变化的影响(图源:papers.ssrn.com)

• 新招聘:“AI采纳者”在2023年第一季度后,平均每季度比“非采纳者”少招3.7名初级员工(上表红色框中数值)。要知道,这些企业在AI爆发前每季度平均也仅招聘17.45名初级员工,这意味着招聘量直接“砍”掉了五分之一——这个数字足以让应届生后背一凉。

• 离职:“AI采纳者”的初级员工离职率反而下降(系数为-0.788,上表绿色框中数值),说明企业并未因用了AI就裁掉现有初级员工。

• 内部晋升:“AI采纳者”从初级岗到资深岗的晋升数量增加(系数为0.391,上表紫色框中数值),现有初级员工的晋升机会反而变多。

三者结合,真相浮出水面:“AI采纳者”并非通过裁员减少初级员工,而是“关上招聘大门”——大幅缩减新人招聘;对现有初级员工,不仅不裁员,还因外部新人进不来,给了更多晋升机会。

这种变化其实也藏在我们生活的细节里:比如以前做视频要修图,可能花费数十元在网络平台寻找兼职人员处理,这背后便是真实的初级岗位需求;但现在只要打开诸多AI工具,输入一句指令,几秒内即可完成修改,成本近乎为零——一个初级岗位就这样“悄无声息地退场”。

简言之,企业正在用AI替代原本需要大量新人承担的基础性、重复性工作,再将节省的人力成本投向资深员工招聘或内部员工晋升。对企业而言,这是“降本增效”的理性选择;但对社会与应届生而言,传统“从新手打怪升级”的职业阶梯,最底层的几级正在被AI“悄悄抽走”。

五、行业与学历:谁是冲击“重灾区”?

1. 行业维度:批发零售成“重灾区”,多行业均受波及

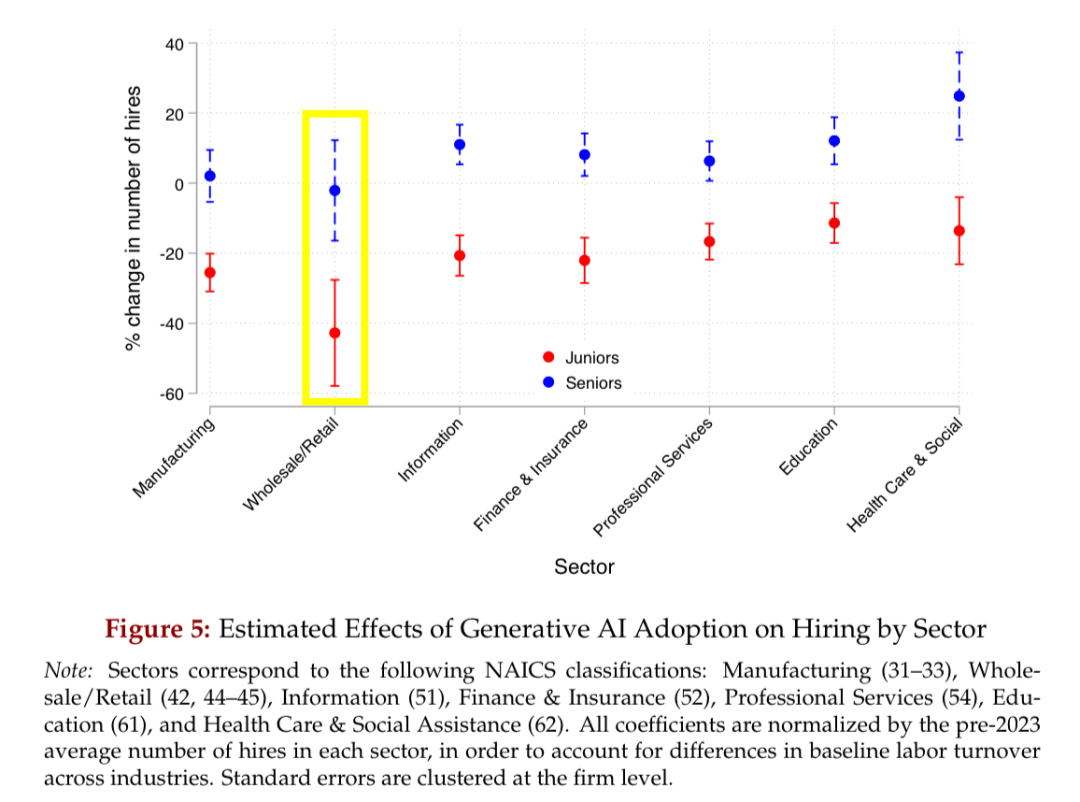

研究团队按行业分析招聘变化(图5)显示:所有行业中,代表资深员工的蓝色数据点均在0值及以上(需求未减甚至增加),代表初级员工的红色数据点则全在0值以下(招聘缩减)。

下图:生成式人工智能的采用对各行业招聘的预估影响(图源:papers.ssrn.com)

其中,批发和零售业受冲击最烈:“AI采纳者”的初级员工招聘量相对“非采纳者”暴跌近40%(上图黄色框)——这不难理解,该行业的客服、文档处理、基础沟通等初级岗位,恰好是生成式AI最擅长“接手”的领域。此外,信息、金融、保险、专业服务等传统认知中的“白领行业”,初级岗位招聘也出现15%-20%的显著下滑。这意味着AI的影响绝非局限于科技行业,而是在各领域广泛渗透。

2. 学历维度:颠覆认知的“U型曲线”

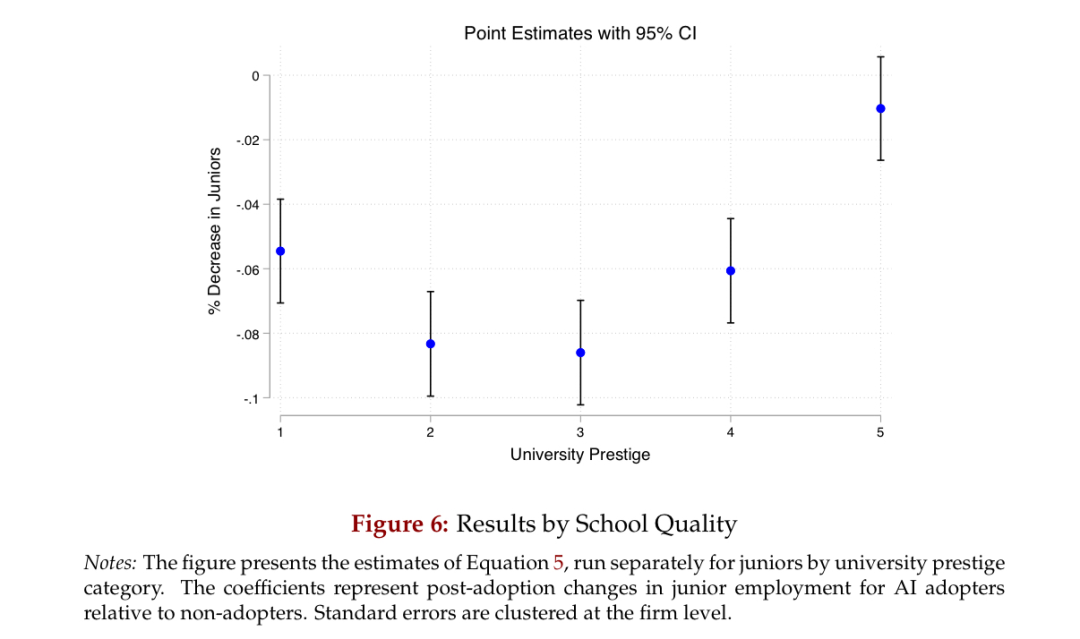

在我们的传统认知中,学历越高、学校越好,工作越稳固?然而报告的数据却跌破这个认知:研究团队将高校分为5个等级(1等为哈佛、斯坦福等顶级名校,5等为排名靠后的院校),分析不同学历背景初级员工的就业降幅「图6」,呈现出清晰的“U型曲线”:

下图:「图6」按学校质量划分的结果,这些系数代表了“人工智能采用者”相对于“非采用者”在采用后,大三学生就业情况的变化(图源:papers.ssrn.com)

• 受冲击最大的并非5等(最差院校)毕业生,也非1等(顶级名校)毕业生,而是2等、3等(即大众眼中的“重点大学”)毕业生——他们的就业岗位相对缩减超8%(上图横轴2、3);

• 1等毕业生虽受影响,但降幅仅约5.5%(上图横轴1);

• 最意外的是5等毕业生:就业降幅最小,且在统计上不显著(几乎可忽略,上图横轴5)。

其实,结合不同学历毕业生的起薪数据(1等毕业生平均年薪8.6万美元,5等仅5.2万美元),逻辑便清晰了:对企业而言,1等毕业生虽“贵”,但代表着顶尖生产力、创造力与潜力——AI能替代基础工作,却替代不了其独特价值,企业愿“砸钱”雇佣;5等毕业生虽技能不突出,但“便宜”——部分岗位用他们的成本,甚至比用AI或让资深员工接手更划算,“低成本”成了他们的“护城河”。

最尴尬的便是2等、3等毕业生:薪水不低,工作内容却与AI擅长的领域高度重合——既无1等的“不可替代性”,又无5等的“成本优势”,成了企业眼中的“性价比洼地”,自然最容易被AI“优化”出局了。

这一“U型曲线”堪称对传统“学历崇拜”的巨大冲击:在AI时代,仅靠“重点大学光环”或许已不够,“不上不下”的中间地带,反而可能是最危险的区域。

六、应对之道:AI时代,年轻人如何安身立命?

通过这份报告的解读,可见AI对职场的冲击,堪比1980年代发达国家的“外包潮”——但并非将工作转移至低成本国家,而是用技术直接替代终端岗位,且受影响的远不只是传统认知里的“低端岗位”。对初入或即将踏入职场的年轻人而言,或可从两大方向实现突围:

第一,在技能层面,需向AI“触达不到的高地”迈进。AI已能高效承接数据录入、基础文案撰写等标准化工作,年轻人应聚焦两类核心能力:一是需深度思考与跨域整合的“硬核能力”,如复杂项目的战略规划、跨部门资源的统筹协调;二是依赖共情与信任构建的“软能力”,如客户需求的深度挖掘、团队冲突的疏导化解。核心是与AI“协作共生”:让它成为处理基础事务的“超强副驾驶”,自己则专注于决策、创造等核心环节。

第二,在心态层面,要摒弃“从初级到资深”的阶梯式职场幻想,拥抱“游牧式”生存。未来职场更像广袤草原,需主动保持学习节奏(如3-5年迭代一次核心技能)、灵活适配新场景(如跨界切入新兴领域),甚至主动打造个人专属价值点(如深耕细分领域的个人IP)。

总而言之,我们正站在技术变革的起点,这份哈佛报告如同“地质探针”,让我们窥见了职场结构的深层变动。未来已来,对个人而言,看清趋势、放弃“稳定幻想”、提升自身能力,或许才是在变革中站稳脚跟的关键。

原创作者:上海产业转型发展研究院常务副院长

责任编辑:胡珊毓

策划审核:夏 雨