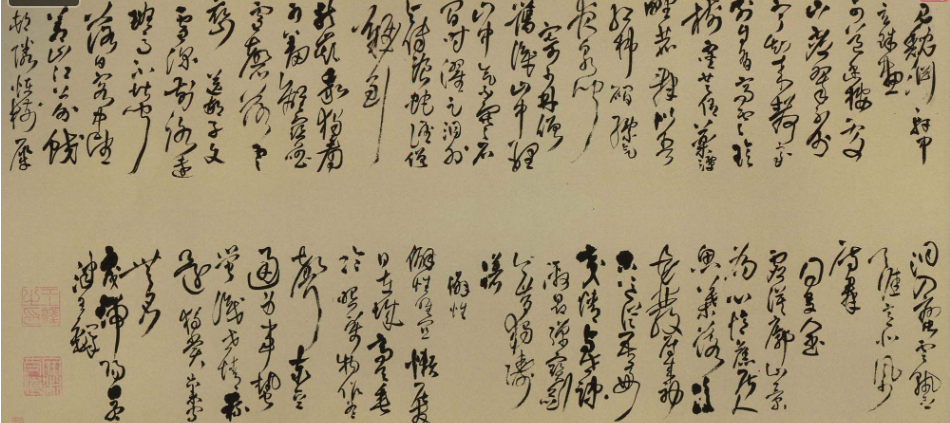

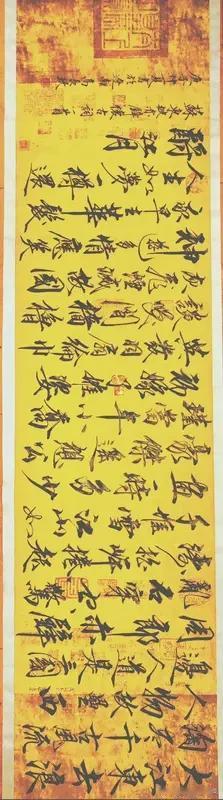

你是不是也有过这样的经历——站在一幅草书作品前,感觉每个字都认识,连在一起却完全看不懂?今天咱们要聊的这件王铎《赠子房公卷》,就是那种能让书法小白直呼"天书",却让内行看得热血沸腾的神作。别担心,我这就带你用最直白的方式,看懂这幅草书里藏着的门道。先说说王铎在这卷里最绝的"连笔"技巧。普通写字我们是一个字一个字地写,但王铎偏不——他经常三五个字一气呵成,笔尖基本不离开纸面。这种写法专业上叫"连绵用笔",就像开车时连续过弯不踩刹车,特别考验手腕的控制力。你注意看卷中段有几处,墨色从浓到淡的变化非常自然,这说明他蘸一次墨能连续写十来个字,这种控墨能力现在没几个书法家能做到。更厉害的是他的"提按"功夫。简单说就是笔尖在纸上跳舞,时而轻轻掠过(提),时而重重按下(按)。比如你看"见"字的最后一笔,起笔时还沉着有力,到中间突然变细,收笔时又加重,这种节奏感就像唱歌有高有低,要是全程用同样力度写,整幅字就变成催眠曲了。说到墨色变化,这可是王铎的独门绝技。他写字像在做水墨实验——有时墨浓得快要滴下来,有时又淡得像晨雾。在卷首部分能看到几处"涨墨"效果,墨汁在宣纸上自然晕开,形成毛茸茸的边界。这种效果现在用复印机绝对复制不出来,因为牵涉到当时墨的浓稠度、运笔速度和纸张吸水性三者的配合。现代人写字总纠结"不能出格",但王铎故意让墨色突破笔画边界,反而创造出立体感。你试着把手机拿远些看,那些朦胧的墨晕是不是让字迹变得有血有肉?这就叫"墨分五色",虽然用的都是黑墨,但通过水分控制,愣是营造出黑白灰的层次变化。整幅手卷最让人拍案叫绝的是空间布局。王铎像个导演,把每个字都安排在最佳位置——有时密密麻麻挤作一团,有时又大片留白。留意第17到19行之间,他突然把字距拉得很开,这种"疏可跑马,密不透风"的对比,让整幅作品有了呼吸感。更绝的是他的轴线摆动。我们平常写字总习惯排成直线,但王铎偏要让字列左右摇摆。你试着用手指顺着每行字的中轴线画线,会发现这些线像舞动的丝带。这种处理方式让静态的书法有了动态美,仿佛能看到他当年挥毫时手腕的摆动轨迹。在单字结构上,王铎彻底打破了"横平竖直"的常规。他特别爱用"欹侧"技法,就是把字写成即将摔倒的样子,但总能通过下一笔及时"救"回来。比如"渊"字的三点水写得特别斜,右边的部分却突然稳住重心,这种险中求稳的写法,让每个字都像在表演杂技。还有他标志性的"错位"手法。经常把字的上下部分故意错开写,或者把左右结构拉开距离。这种处理打破了方块字的禁锢,就像把积木重新组合出新造型。当代不少设计院校甚至把他的字当平面构成案例来讲,可见其造型的前卫性。要是你想学这种写法,千万别直接临摹!建议先练好欧阳询的楷书打底子,再过渡到米芾的行书,最后才接触王铎。我见过太多人一上来就学他抖笔,结果写成歪歪扭扭的"江湖体"。记住所有的变形都要以扎实基本功为前提,就像跳舞先练压腿,没基本功的炫技都是花架子。现在很多字库里的"王铎体"其实丢失了精髓。真要看原大高清复制品,注意他转折处的"铰转"笔法——像拧毛巾那样边转笔边行进,这才是写出力道的关键。找个周末带着放大镜去博物馆,盯着真迹看半小时,比临摹一百遍复印本都管用。当代书法创作能从这件手卷学到什么?首先是敢于打破常规的勇气。现在展览上的作品大多排列整齐如军训,而王铎教会我们根据文字内容调整书写节奏。写"激流"时笔势奔放,写"幽静"时墨淡笔轻,让视觉感受与文意产生共鸣。其次是材料的选择。这件手卷用的绢本材质,让墨色产生特有的沉淀效果。现在书法练习都用工廉价的宣纸,其实偶尔试试在绢、绫甚至木板上书写,可能会发现意想不到的墨韵。别忘了工具创新也是书法创作的一部分。

评论列表