“夜幕下的哈尔滨,一位频繁现身夜市摊点、防汛一线的"亲民领导",却在巡视利剑下骤然落马。李庆的双面人生令人震惊:公开场合强调"底线"的他,为何自己却涉嫌严重违纪违法?这场表面务实与背后违纪的强烈反差,揭开了一位地方政协副主席不为人知的一面。本文将带您深入剖析这场权力监督与人性博弈的警示录。”

一边是深入基层的“亲民形象”,一边是涉嫌严重违纪违法的审查通报,李庆的双面人生为所有干部敲响了警钟。

2022年夏天,哈尔滨师大夜市。一个戴着红袖章的身影穿梭在烧烤摊之间,他随手拿起摊主的健康证,关切地询问:“最近有没有做核酸?”这一幕被随行人员拍下,配文“书记带头守夜市安全”登上政府网站。

2025年6月,延寿县防汛堤坝。这位领导冒雨视察,对身边人员再三强调:“防汛关系群众安全,决不能掉以轻心。”现场照片中,他裤腿沾满泥土,仿佛一副深入基层的实干家形象。

谁也想不到,仅仅三个月后,这位镜头前“事必躬亲”的领导干部,会出现在黑龙江省纪委监委的通报中。

01 双面形象,公开行程与隐秘轨迹

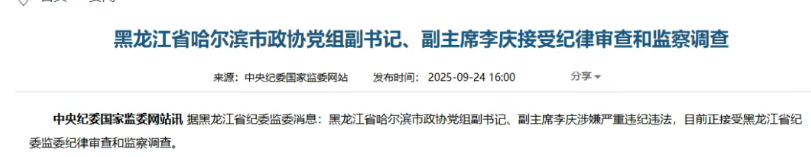

2025年9月24日,黑龙江省纪委监委发布消息:黑龙江省哈尔滨市政协党组副书记、副主席李庆涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。

据官方公开信息,李庆,1969年2月出生,拥有研究生学历和管理学博士学位,是一名典型的“学者型官员”。

纵观其履职经历,李庆的仕途遍布哈尔滨多个重要岗位:从尚志市委常委、副市长到哈尔滨市交通运输局局长,从南岗区区长到区委书记,最后在2022年4月升任哈尔滨市政协党组副书记、副主席。

在公开报道中,李庆的形象始终是深入基层、事必躬亲的实干派。2022年6月,他不仅检查夜市食品安全,还到秋林商圈志愿服务站调研,甚至细致到要求把“老人优先”的提醒加入文明引导手册。

2024年10月,他在延寿县会议上强调招商引资“别搞花架子”;2025年6月,他又在高校实验室安全检查中表态“包联不是走过场”。这些公开言行与其如今的“涉嫌严重违纪违法”形成巨大反差。

02 巡视利剑,两个月前的进驻动员

耐人寻味的是,就在李庆被查的两个月前,一场大规模的巡视行动已经在哈尔滨展开。

据“清廉龙江”消息,7月21日,中央第三巡视组、黑龙江省委第一巡视组在哈尔滨召开巡视进驻动员会。省委巡视组将在哈尔滨市工作2个半月左右,巡视组受理信访时间截止到2025年9月25日。

巡视组的工作时间与李庆被查的时间点存在某种微妙吻合。按照惯例,巡视组在工作期间会受理群众信访举报,发现问题线索并按程序移交处理。

虽然无法确定李庆案是否直接源于此次巡视,但时间上的巧合令人产生合理质疑:这位经常出现在基层一线的领导干部,是否在巡视过程中暴露出了不为人知的问题?

03 细节深挖,公开形象与潜在疑问

回顾李庆的公开活动轨迹,一些细节值得玩味。

在2022年6月的那次夜市检查中,随行人员专门拍摄了其检查过程并发布在官方报道中。如今看来,这种精心设计的亲民形象是否只是为了塑造个人政绩?

同样,他在各种场合强调的“不搞花架子”、“不是走过场”等表态,与其最终的“涉嫌严重违纪违法”形成尖锐讽刺。这是否正应了“台上他说,台下说他”的官场悖论?

我们不得不提出质疑:一个经常把“底线”挂在嘴边的领导干部,为何自己却没能守住最基本的纪律底线?一个反复强调“食品安全碰不得”的官员,为何可能碰了更危险的权力红线?

04 深层思考,两面人干部的识别难题

李庆案引发了一个深刻问题:为什么一些表面勤政廉洁的干部,背后却可能隐藏着不为人知的违纪违法行为?

这种现象并非孤例。近年来落马的官员中,不乏类似“双面人”:他们台上一套,台下一套;人前一套,人后一套;公开场合满口廉洁自律,私下里却胆大妄为。

这种“两面人”现象之所以存在,一方面是因为部分干部理想信念滑坡,党性修养缺失;另一方面也反映出干部监督机制还存在盲区,尤其是对领导干部“八小时外”的监督还不够到位。

李庆案件也提醒我们,判断一个干部的好坏,不能只看其公开表现和媒体形象,更要看其实际作为和群众口碑。真正的务实干部不是靠摆拍和作秀塑造出来的,而是靠实实在在的政策和清正廉洁的作风积累起来的。

05 制度反思,从源头杜绝双面人生

如何杜绝这种“两面人”现象?黑龙江省的实践提供了一些思路。

近年来,从“厅局级干部”到“基层科员”,从“国企老总”到“事业单位负责人”,黑龙江省纪委监委坚持有腐必反、有贪必肃,不断释放全面从严治党永远在路上的强烈信号。

特别是今年的中央和省委联动巡视,明确强调要把“两面人”揪出来,把“潜规则”打掉。这种上下联动的巡视模式,打破了“上级监督太远、同级监督太软、下级监督太难”的困境,让隐蔽的违纪违法问题无处遁形。

更重要的是,随着监督体系的不断完善,干部监督已经不再是纪委一家之事,而是需要全社会共同参与的系统工程。只有当公众的眼睛都亮起来,权力的运行才能真正暴露在阳光下。

(免责声明:本文基于官方公开信息报道,对涉嫌违纪违法行为以纪委监委最终调查结论为准)