公元前188年,西汉未央宫传出一则消息:年仅23岁的汉惠帝刘盈驾崩。这位刘邦的嫡长子、汉朝第二位皇帝,在位仅7年,却活得比谁都煎熬——他曾拼尽全力保护弟弟,却眼睁睁看着对方被母亲毒杀;他亲眼目睹母亲将戚夫人做成“人彘”,吓得哭着说“这不是人能做的事”;他想当个仁君,却被母亲牢牢掌控,最终只能靠酗酒消愁,拖垮了自己的身体。

提起汉惠帝刘盈,很多人会说他“懦弱”“没存在感”,可很少有人知道,这位被阴影笼罩的皇帝,其实用自己的仁厚,给汉朝的“文景之治”铺了第一块砖。他的悲剧,从不是因为“无能”,而是因为生在了一个权力至上的帝王家,成了母亲吕雉权力游戏里,最无辜的“牺牲品”。

一、太子之位:靠“商山四皓”保住的储君,从一开始就是母亲的“棋子”

刘盈的人生,从出生起就和“权力”绑在一起。他是刘邦和吕雉的长子,出生时刘邦还是泗水亭长,家里穷得叮当响,他跟着母亲吕雉下地干活、操持家务,甚至在刘邦反秦后,被项羽俘虏,在楚营里当了两年多人质。这段颠沛流离的日子,让他养成了谨慎、仁厚的性格,却也让他对强势的母亲,多了一份难以言说的依赖。

刘邦建立汉朝后,刘盈顺理成章被立为太子,可这份“顺理成章”,很快就被打破。刘邦晚年宠信戚夫人,看着戚夫人生的儿子刘如意,越看越觉得“像自己”,再看刘盈,总觉得他“仁弱”,撑不起大汉的江山。于是,刘邦多次提出要废黜刘盈,改立刘如意为太子。

消息传到吕雉耳朵里,这位经历过生死的女人,瞬间慌了——对她来说,刘盈不仅是儿子,更是她未来掌权的“依靠”。她赶紧找张良求助,张良给她出了个主意:去请“商山四皓”。这四位是隐居在商山的名士,刘邦当年多次派人去请,都被拒绝了。吕雉立刻派人带着厚礼、备上专车,恭恭敬敬去请四位老者。

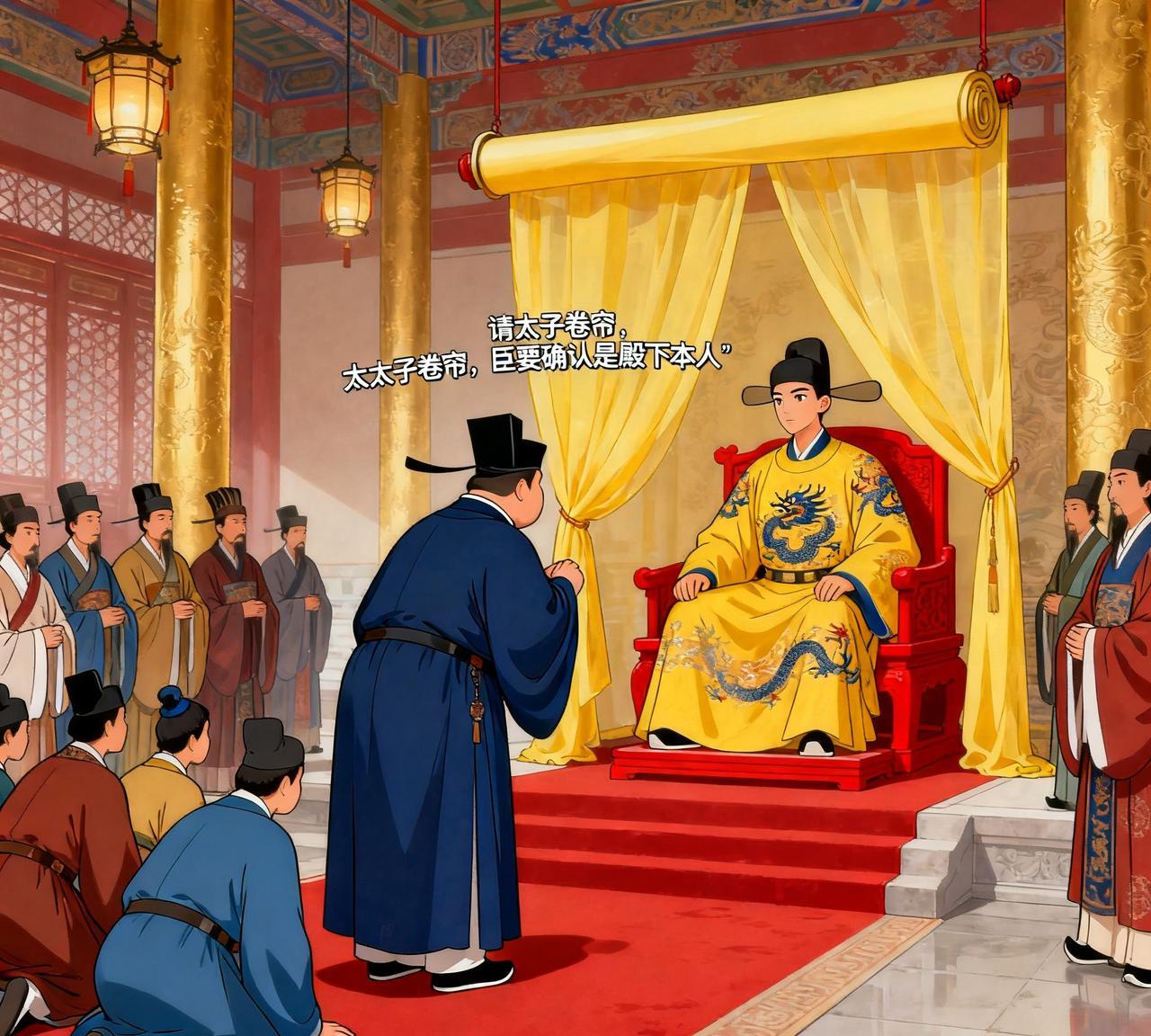

没想到,四位老人真的来了。在一次重要的朝宴上,刘盈身后跟着四位白发苍苍、气度不凡的老者,刘邦一看就愣了,问他们“为什么愿意辅佐太子”。四位老人说:“陛下轻视读书人,太子却仁厚孝顺,敬重贤才,我们愿意为他效命。”刘邦这才明白,刘盈的“威望”已经不是自己能轻易动摇的,从此再也不提废太子的事。

刘盈的太子之位保住了,可他心里清楚,自己能赢,不是因为“能力”,而是因为母亲的筹谋、张良的计策,还有四位老人的“面子”。从这时起,他就像被推上棋盘的“棋子”,只能跟着母亲的节奏走,连反抗的资格都没有。

二、登基之后:想护弟弟却护不住,眼睁睁看着母亲制造人间惨剧

公元前195年,刘邦去世,17岁的刘盈继位,成为汉惠帝。可他刚坐上龙椅,就发现自己只是个“傀儡”——朝堂上的大小事,都要听母亲吕雉的;宫里的侍卫、官员,也都是母亲的人。他想做个好皇帝,却连最亲近的人都保护不了。

吕雉掌权后的第一件事,就是报复戚夫人和刘如意。她把戚夫人关在永巷(皇宫里的监狱),剃光她的头发,让她穿上囚服,没日没夜地舂米;又派人去赵国,把刘如意召回长安,想把这对母子一起除掉。

刘盈知道母亲的心思,他不忍心看着年幼的弟弟被害,就亲自去霸上迎接刘如意,把他带在自己身边——一起吃饭、一起睡觉,连出去打猎都想带着。吕雉找不到下手的机会,气得直咬牙,却也没辙。

可刘盈终究还是低估了母亲的狠辣。有一天早上,刘盈想出去打猎,看刘如意睡得香,就没叫醒他,想着“就这一会儿,应该没事”。可他刚离开皇宫,吕雉的人就闯进了寝宫,给刘如意灌下了毒酒。等刘盈打猎回来,看到的只有弟弟冰冷的尸体。

还没等刘盈从悲痛中缓过来,更残酷的事发生了。吕雉把戚夫人做成了“人彘”——砍断她的手脚,挖掉她的眼睛,用毒药熏聋她的耳朵,再灌下毒酒让她不能说话,最后把她扔在厕所里。做完这一切后,吕雉还特意派人去叫刘盈,让他“见识见识”。

刘盈跟着太监来到厕所,看到那个血肉模糊、不成人形的“东西”,根本不敢相信那是曾经能歌善舞的戚夫人。他吓得双腿发软,哭着跑回寝宫,对吕雉说:“这不是人能做出来的事!我是你的儿子,却再也没脸治理天下了!”

从那天起,刘盈彻底变了。他不再管朝政,不再见大臣,天天躲在宫里喝酒,想用酒精麻痹自己。可就算这样,他骨子里的“仁厚”,也没让他完全放弃老百姓——他还是在力所能及的范围内,悄悄做着改变。

三、被忽略的功绩:废除苛法、轻徭薄赋,他是“文景之治”的隐形奠基人

很多人觉得刘盈“没作为”,可翻开史书就会发现,他在位的7年里,做的每一件事,都在为汉朝的稳定“铺路”。

他首先废除了秦朝的“挟书律”。这道律法有多严苛?秦朝规定,民间不能收藏儒家经典、诸子百家的书籍,谁敢私藏,就要被治罪,甚至杀头。这导致秦朝末年,老百姓只能“愚昧度日”,连读书的资格都没有。刘盈一上台,就下令废除这道律法,允许民间藏书、读书、讲学。这一下,沉寂多年的文化终于活了——后来汉武帝能“独尊儒术”,能找到那么多儒家学者,其实都多亏了刘盈这一步,让儒家典籍能在民间流传下来。

在经济上,刘盈延续了刘邦“休养生息”的政策,还做得更细致。刘邦在位时,把田租降到了“十五税一”(收农民收成的十五分之一),刘盈觉得还不够,又下令:修长安城时,只征发14岁以上、60岁以下的男子,而且每年只征发一个月,绝对不耽误农时;他还把“算赋”(成年人每年交的人头税)从120钱降到了40钱,让老百姓能多留点钱养家。

那时候,经历了秦朝暴政和楚汉之争,很多老百姓没房子住、没地种,刘盈就下令:官府要给流民分土地、盖房子,只要愿意开垦荒地,就免除几年的赋税。慢慢的,天下的农田多了,老百姓的日子也渐渐好了起来,汉朝的经济终于从“凋敝”走向了“复苏”。

在法律上,刘盈也做了“人性化”的调整。秦朝的法律有多残忍?偷一点东西就要被砍手砍脚,连坐制度能株连整个家族。刘盈虽然没彻底废除严刑,但也规定:当官的犯罪,不能用“黥刑”(在脸上刺字)、“劓刑”(割鼻子)这些肉刑,免得毁了他们的名声;老百姓如果因为贫困卖了儿女,只要想赎回来,官府不能阻拦,也不能收赎金。这些看似细微的改变,却让汉朝的法律少了几分“暴虐”,多了几分“人情味”,也让老百姓慢慢信任了这个新王朝。

可这些功绩,很少有人记得——因为所有人的目光,都放在了吕雉的“专权”上,放在了刘盈的“懦弱”上。没人知道,他在朝堂上沉默的时候,心里想的是老百姓的日子;他在宫里喝酒的时候,或许还在为没能保护好弟弟而自责。

四、23岁的结局:抑郁而终的皇帝,终究没逃过命运的悲剧

长期的抑郁和酗酒,慢慢拖垮了刘盈的身体。他才20出头,却已经满脸病容,连走路都需要人搀扶。公元前188年,刘盈在未央宫去世,年仅23岁。

他死的时候,吕雉在灵前哭,却没掉一滴眼泪。大臣们看在眼里,心里都清楚——对吕雉来说,刘盈更像她掌权的“工具”,如今工具没了,她要考虑的是怎么继续掌控朝政。果然,刘盈死后没多久,吕雉就立他的儿子刘恭为帝(前少帝),自己以太皇太后的身份临朝称制,成了汉朝实际的掌权者。

后世对刘盈的评价,大多是“懦弱无能”“受制于母”。连司马迁写《史记》时,都没给刘盈单独写“本纪”,而是把他的事迹放在《吕太后本纪》里,好像他这个皇帝,只是吕雉的“附属品”。

可如果我们换个角度看,刘盈的“懦弱”,其实是一种“无奈的善良”。在那个权力斗争残酷的时代,他没有选择像母亲一样暴虐,没有选择像父亲一样狠辣,而是用自己的方式,守护着老百姓的安宁。他或许不是雄才大略的帝王,却是大汉盛世里,最温柔的一块基石——没有他7年的“铺垫”,就没有后来汉文帝、汉景帝的“文景之治”,更没有汉武帝的“开疆拓土”。

汉惠帝刘盈的一生,就像一场悲剧:他生在帝王家,却渴望平凡的亲情;他想当个仁君,却被权力裹挟;他拼尽全力保护身边的人,却连自己都保护不了。或许,对他来说,23岁的死亡不是“结束”,而是一种“解脱”——终于不用再夹在母亲的权力欲和自己的仁厚之间,终于可以远离宫廷的尔虞我诈了。

直到今天,当我们提起汉朝的盛世时,或许应该偶尔想起这位被忽略的汉惠帝——他不是懦弱,只是生错了帝王家;他不是没作为,只是把功绩,都藏在了母亲的阴影里。