10月24日,教育部发布的《进一步加强中小学生心理健康工作十条措施》,明确了那个众多家长期待的规定:严禁将手机等电子产品带入课堂。消息一出,许多人为之拍手称快,想象着一个没有低头族、只有朗朗读书声的理想教室。但现实的画风,却很快在评论区里发生了微妙的偏移。人们的焦点,并未完全停留在课堂,而是顺着那根无形的网线,爬进了家家户户的客厅。

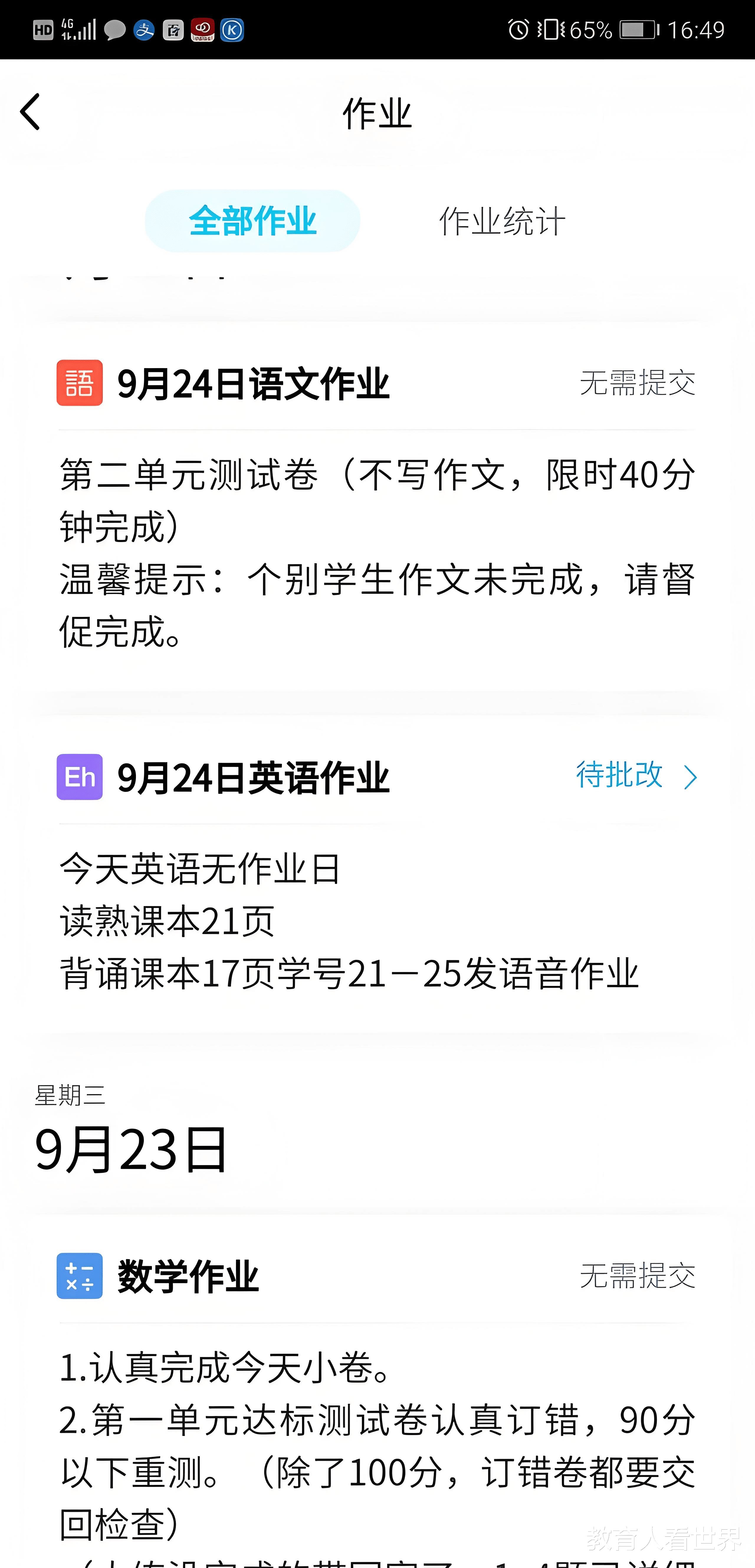

一位家长呼吁:“教育部应出台政策,明令禁止教师通过微信、钉钉渠道布置作业。”这看似是“禁机令”的合理延伸,却意外地戳中了一个积弊已久的痛点,也让钉钉和微信这些本是为了提高效率的工具,忽然间显得“左右不是人”。

这背后,其实是一场关于教育责任归属的“拉锯战”。支持者们的理由朴素而直接:我们小时候,没有微信,作业都是老师写在黑板上,我们一笔一画抄在记事本上。那时候,记住作业是学生自己的事,忘了就得承担后果。这个过程,本身就是一种责任心的锻造。“记不住就不写,不写自己承担责任。”这种观点认为,科技的便利在无形中剥夺了孩子自我管理的机会,让他们的大脑对电子提醒产生了路径依赖。课堂上的禁令,如果不同时切断课后作业的“电子投喂”,无异于扬汤止沸。

然而,另一边,老师们描绘了另一番景象:一个老师面对几十上百个学生,在微信群里发一条作业通知,无疑是最省时省力的办法。“时代不一样了”,当孩子真的没记清作业时,有几个家长能忍住不操起手机,点开那个绿色的图标问一句呢?老师还承受得住吗?工具本身无罪,有罪的是使用它的方式,或者说,是我们已经无法回到那个没有它的时代。

这场争论,让钉钉和微信成功“躺枪”。它们本是这个时代提升沟通效率的杰出代表,如今却在教育的十字路口被反复拷问。这看似是工具的困境,实则是我们整个社会在教育理念上的纠结:我们究竟希望培养出什么样的孩子?是凡事依靠自己、在试错中成长的独立个体,还是善于利用工具、在高效协作中前进的现代人?

问题的关键,可能不在于要不要彻底禁用这些App,而在于如何划定它们的边界,重塑使用规则。老师的便利不能完全建立在学生潜在依赖的代价上,而学生的自主性培养,也不能以牺牲必要的家校沟通为代价。也许,我们可以探索更折中的方式,比如规定作业必须放学前让学生抄写下来,微信群里只作为供家长监督的“备份”存在;又或者,学校可以统一开辟一个非社交属性的官方平台用于发布通知,减少对社交软件的侵入性依赖。

教育的初衷,是点燃一盏灯,而不是简单地掐断一根网线。当我们欣喜于课堂里没有手机时,更应警惕那份被转移到家里的“电子焦虑”。让作业回归其本源——一项需要孩子用心记住并独立完成的任务,或许才是让“禁机令”真正生效、让孩子们心灵真正“减负”,让家长不再听到提示音焦虑的关键一步。否则,我们很可能只是把问题从教室,赶进了家的客厅而已。

(图源网络,侵联删)