一听到“台风”两个字,你脑子里是不是立刻浮现屋顶被掀翻、电线杆倒塌、村庄被淹的画面?强风呼啸,暴雨倾盆,城市瘫痪。很多镜头几乎都在告诉我们:台风就是灾难,是破坏,是损失。但真相并非如此。台风确实带来巨大伤害,却也暗暗在为这个星球做一件件我们肉眼看不见的大事。换句话说,台风既是破坏者,也是修复者,它的存在,对人类来说是威胁,对自然来说却是必须。

先说坏处。台风一来,首先就是人命关天。中心附近的风力轻松超过十二级,风速每秒三十多米,能把广告牌像纸一样撕碎,把树木连根拔起,把整栋房子掀掉半边。狂风夹着暴雨,洪水、山体滑坡、泥石流接踵而来。沿海的风暴潮更可怕,海水倒灌,低洼地带转眼变成一片汪洋。2019年台风“利奇马”,光是在浙江,就把沿海大片区域淹没,许多人一夜之间失去家园。这种场景,没人会愿意亲身经历。

再看经济账。台风来了,农业往往是第一批受害者。成熟的稻谷、玉米,顷刻被吹倒在泥水里,颗粒无收;果园里的果树连根拔起,几年心血付诸东流。交通停摆,机场关闭,航班大面积取消,高铁、汽车一律停运,工厂因停电停水被迫停工。电力、通信、供水这些关键设施受损,意味着大范围的“断水断电断网”。恢复需要大量人力物力,代价极其昂贵。根据统计,我国每年因台风直接造成的经济损失,动辄数百亿元。这还是账面数字,间接损失远比这个数字更大。

台风对自然环境也不是没有冲击。沿海的红树林、珊瑚礁,这些原本是抵御风浪的天然屏障,常常在台风中被摧毁。暴雨带走土壤,形成水土流失,海水的倒灌也污染了淡水河流和农田。短期来看,台风像一个横冲直撞的强盗,走到哪儿,哪儿一片狼藉。

但事情到这里并没有结束。很多人没意识到,台风同时也是地球气候和生态系统的一部分,甚至是不可或缺的一环。它的出现,并非只是单纯的坏事。

为什么这么说?先看气候。台风本质上是热带海洋释放能量的一种方式。热带地区太阳直射,海水吸收了大量热量,如果没有出口,就会积压成灾。而台风像一台巨大的“能量输送机”,把海面上的暖湿空气卷到高空,再输送到更高纬度的地区。结果就是热带被降温,温带得到温暖。全球的热量通过台风实现再分配。试想,如果没有台风,热带会更热,温带会更冷,极端天气会更频繁。

我们身边其实就有例子。2022年夏天,长江流域遭遇严重干旱,大片江河见底,湖泊缩小,原因之一就是那年台风数量少,路径偏离,缺少了这种“空调”般的调节器。相反,当台风登陆时,常常能在一夜之间把气温压下去,让大地从闷热中解脱。

再说水。台风带来的暴雨虽然容易引发洪灾,但它同时也是东亚、东南亚地区最重要的水资源补给。有人把台风称为“空中水库”,一点也不夸张。台风一次带来的降雨,能填满江河湖泊,灌溉农田,缓解持续的干旱。我国华南、华东地区的年降水量中,有10%到20%来自台风,干旱年份更高。台湾有个叫“火烧寮”的地方,年降水量全国第一,其中一半来自台风。换句话说,没有台风,这些地区可能早就干涸。

台风对海洋也有一份贡献。强风搅动海水,把深层的营养盐带到表层,浮游生物因此繁殖旺盛,而它们又是鱼类的口粮。于是渔业资源得到补充,渔民往往在台风过后迎来“鱼汛”。你可能听过一句俗话:台风过后鱼满仓。原因就在这里。更微妙的是,台风对珊瑚礁和红树林也有“矫正”作用。虽然一次强台风能造成破坏,但适度的干扰能淘汰老化病弱的个体,留下健康的种群,反而提高了生态系统的韧性。长期没有台风,反而容易出现单一物种占据,生态失衡。

台风还能压制一些我们不喜欢的天气。比如夏天高温。副热带高压常常盘踞在华东华南,导致连续晴热少雨,一旦台风逼近,高压不得不退让,闷热立刻缓解。还有空气污染。台风登陆后,强风会把大气中的灰尘、污染物吹散,带来几天“蓝天白云”的清新天气。很多人可能有印象,台风刚过,空气格外清澈,这并非错觉。

看到这里你会发现,台风并不是简单的敌人。对我们人类社会来说,它的坏处显而易见:房子倒了,庄稼没了,交通断了,人命伤亡。但放大到整个地球,它又在维持热量循环,补充淡水资源,滋养海洋生态,减少极端天气,甚至改善空气质量。

这就是台风的双重属性:破坏性和建设性并存。问题不在于台风本身,而在于我们是否有足够的智慧去应对。台风短期带来灾难,但长期让地球保持平衡。我们不能消灭台风,唯一能做的就是“趋利避害”。提高预警系统,建设更坚固的防风设施,完善灾后救援机制,把损失降到最低。同时,也要学会理解和接受台风在自然循环中的角色,更要学会敬畏自然。

如果地球上没有台风,热带会越来越热,温带会越来越干旱,海洋缺乏营养循环,渔业资源枯竭,空气污染难以消散。那样的世界,未必比今天更好。

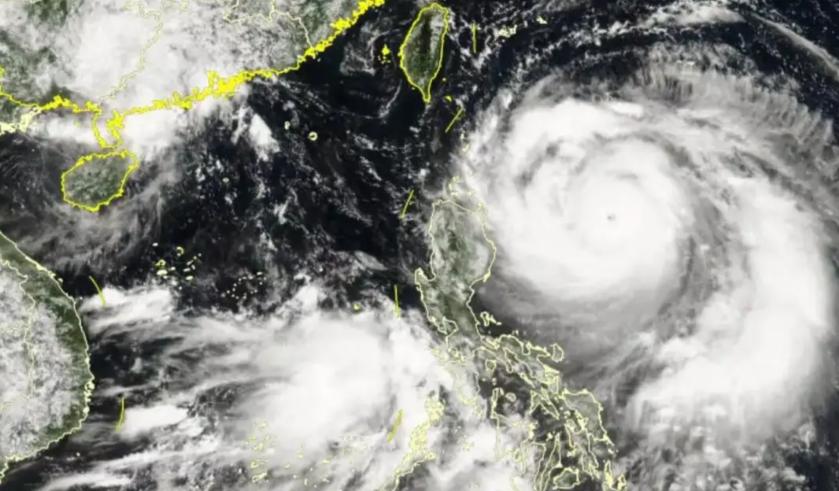

所以,这次台风桦加沙(RAGASA)的到来,也不妨换个角度去想。它的破坏固然真实,但它背后默默做的那些事,更关乎整个星球的安稳。我们害怕它,却离不开它。正因为有它,地球的气候才没有失去平衡,生态才得以延续。

评论列表