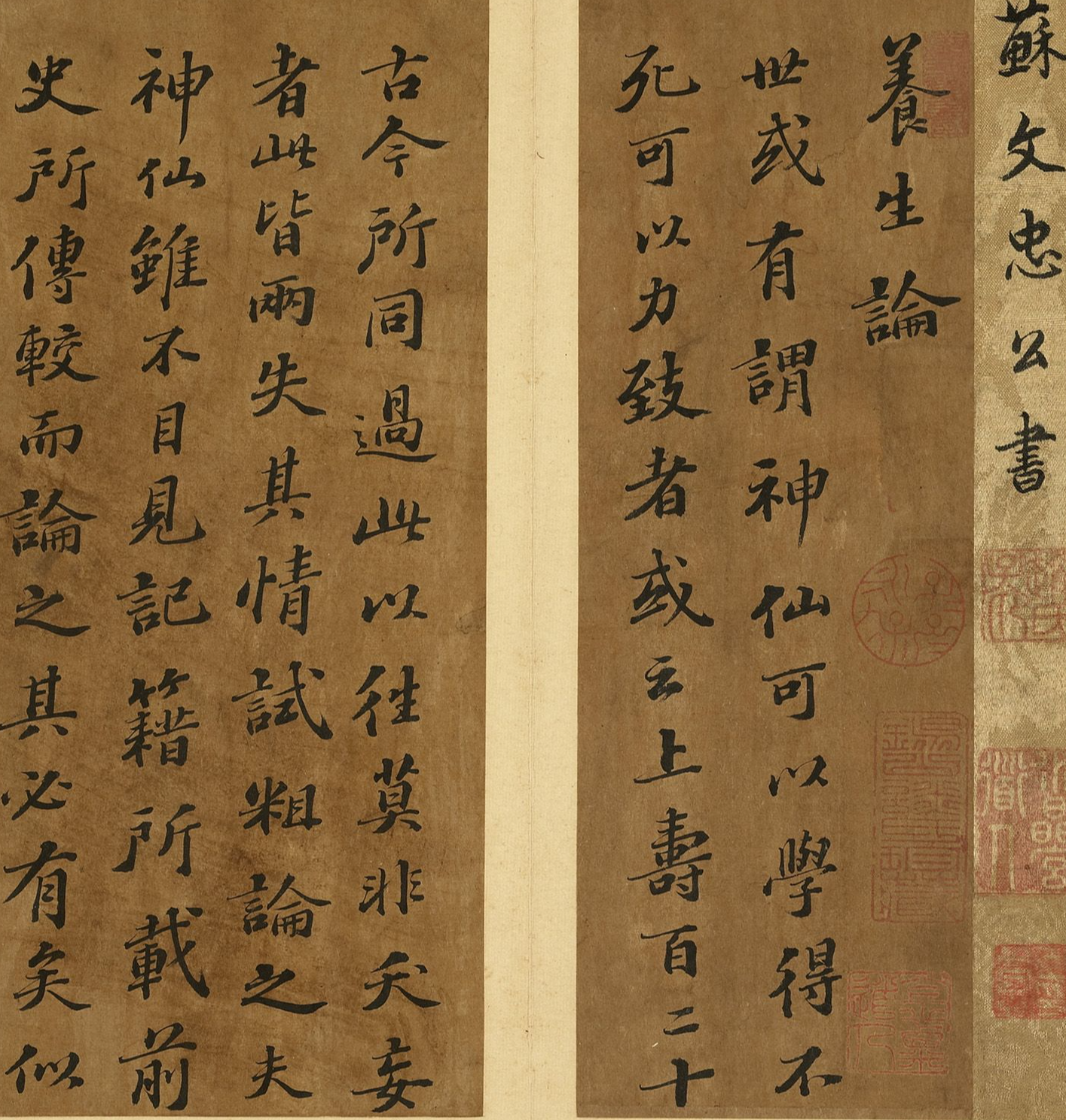

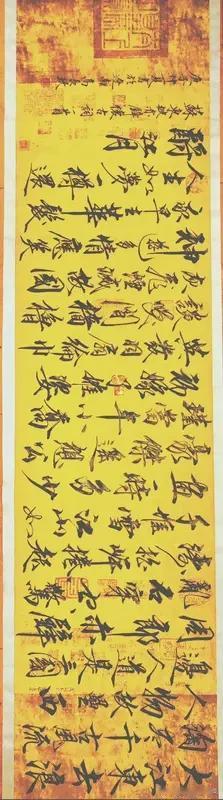

好,咱今天就聊一块宝——苏轼写的《养生论》行书册。您别看这名字叫《养生论》,内容是说养生的,但字儿可是地地道道的苏东坡笔法,里头门道深了去了。咱不扯苏轼在黄州吃过啥猪肉,也不聊他官场咋起伏,就盯着这字儿本身,掰开揉碎了说,保证您看完,再去看苏轼的字,眼神儿都不一样。

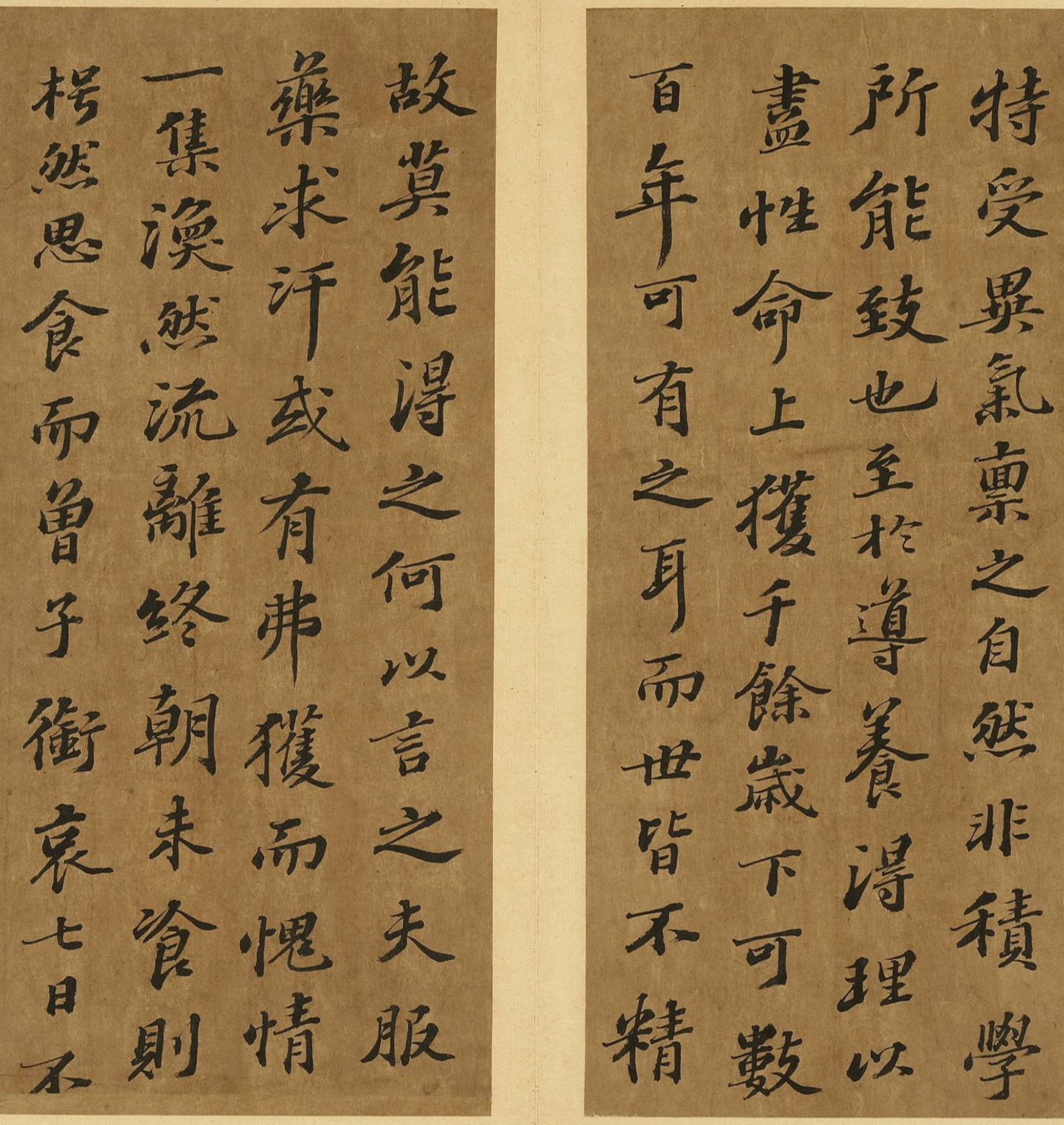

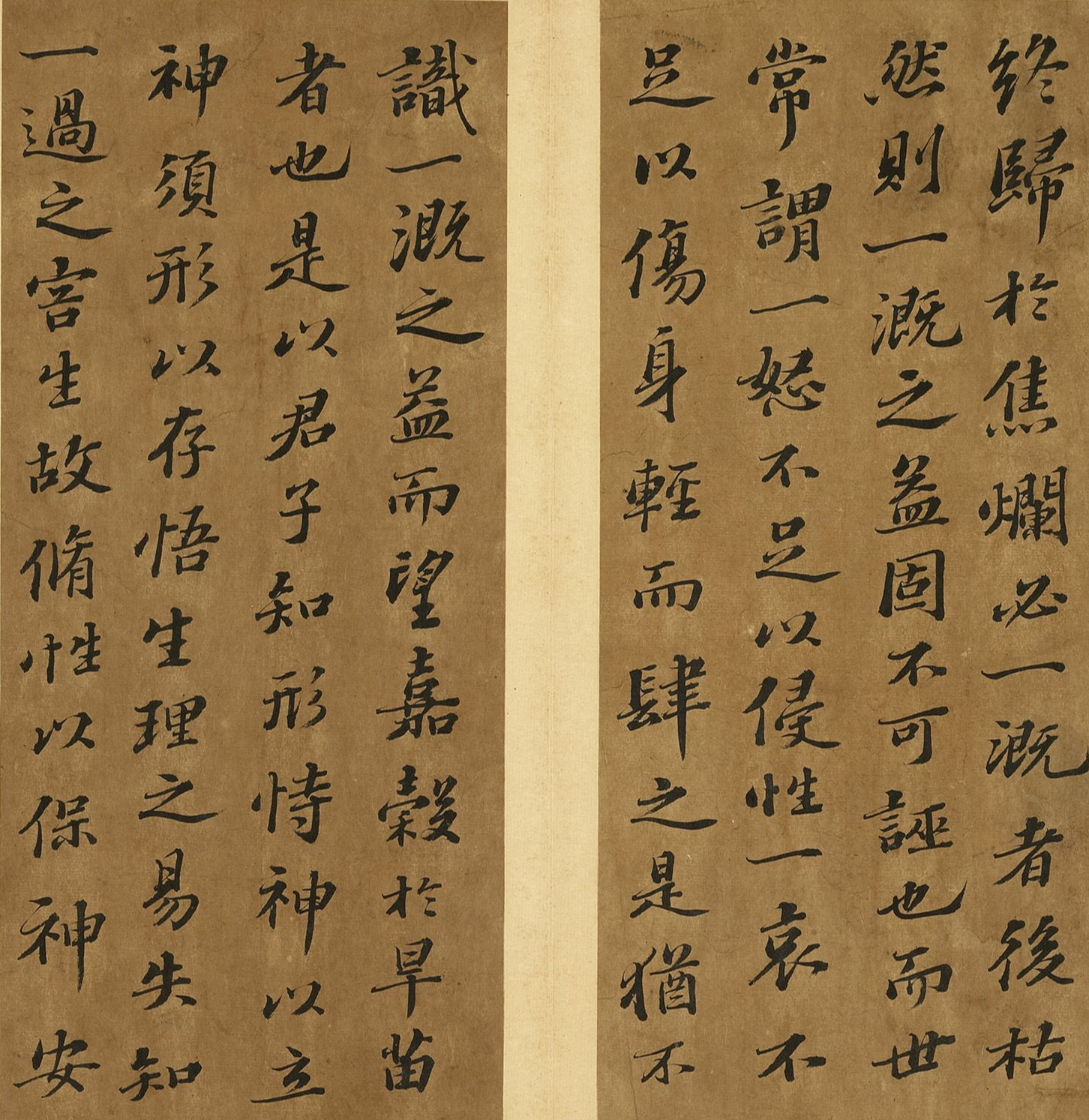

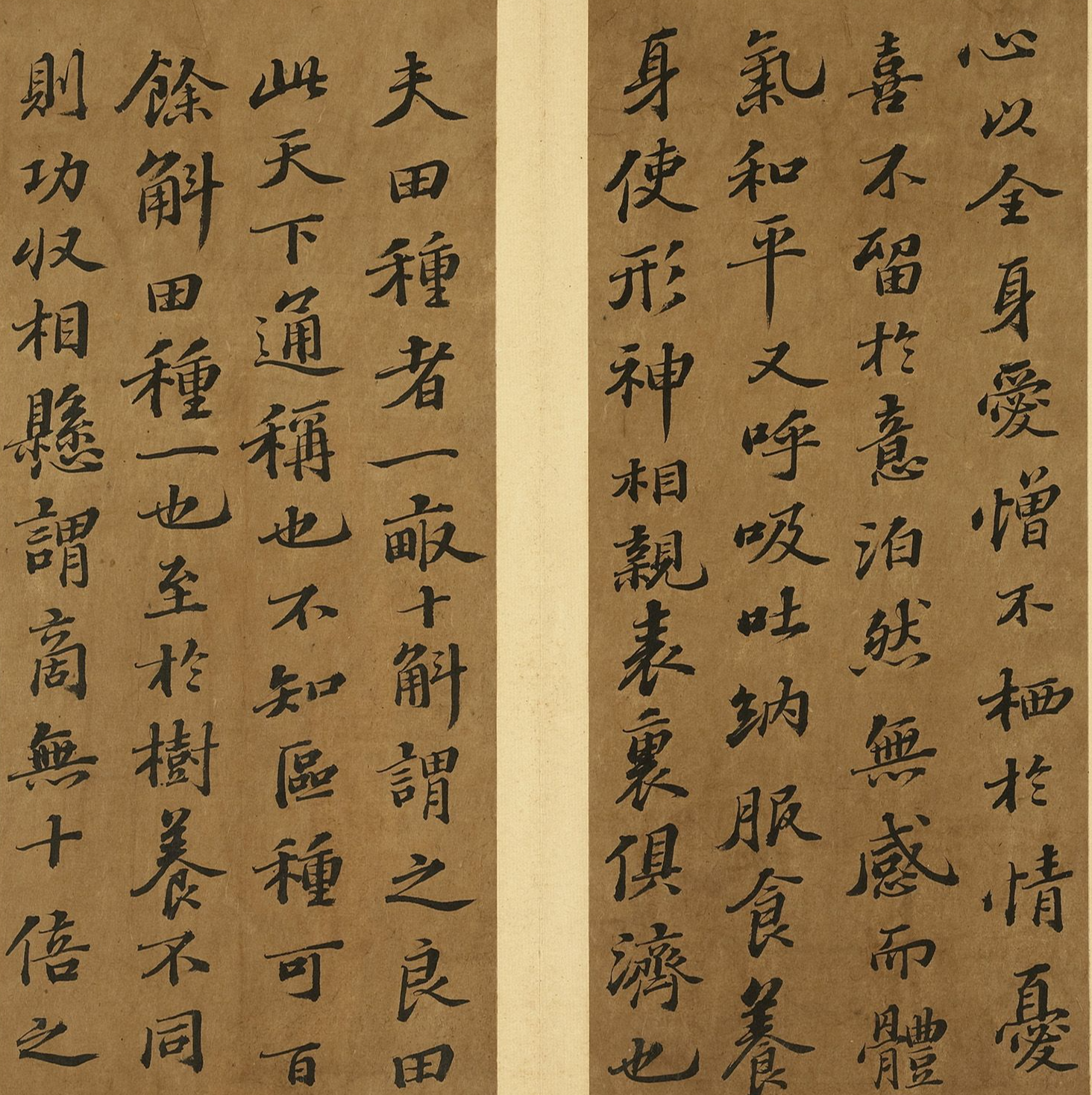

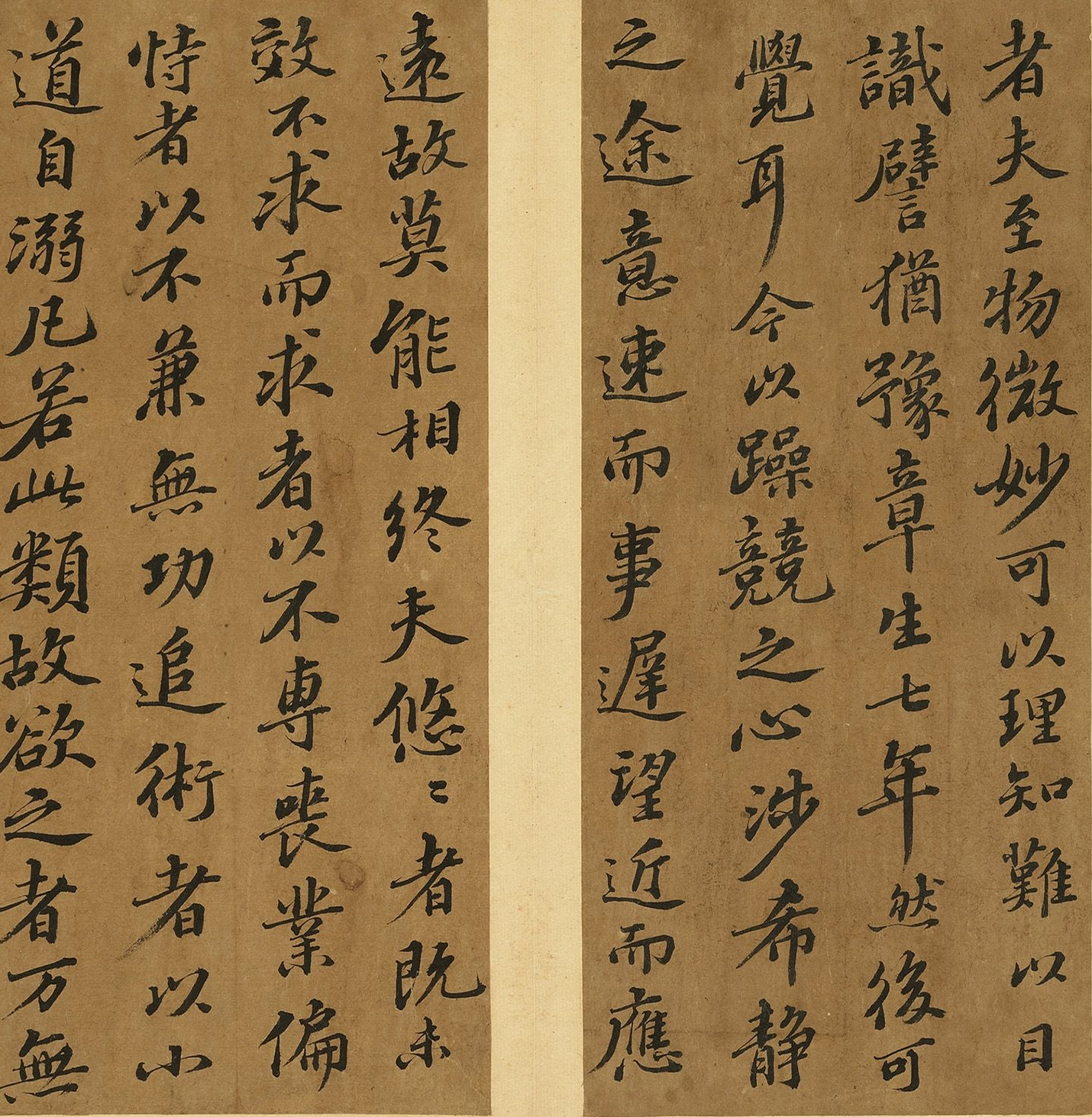

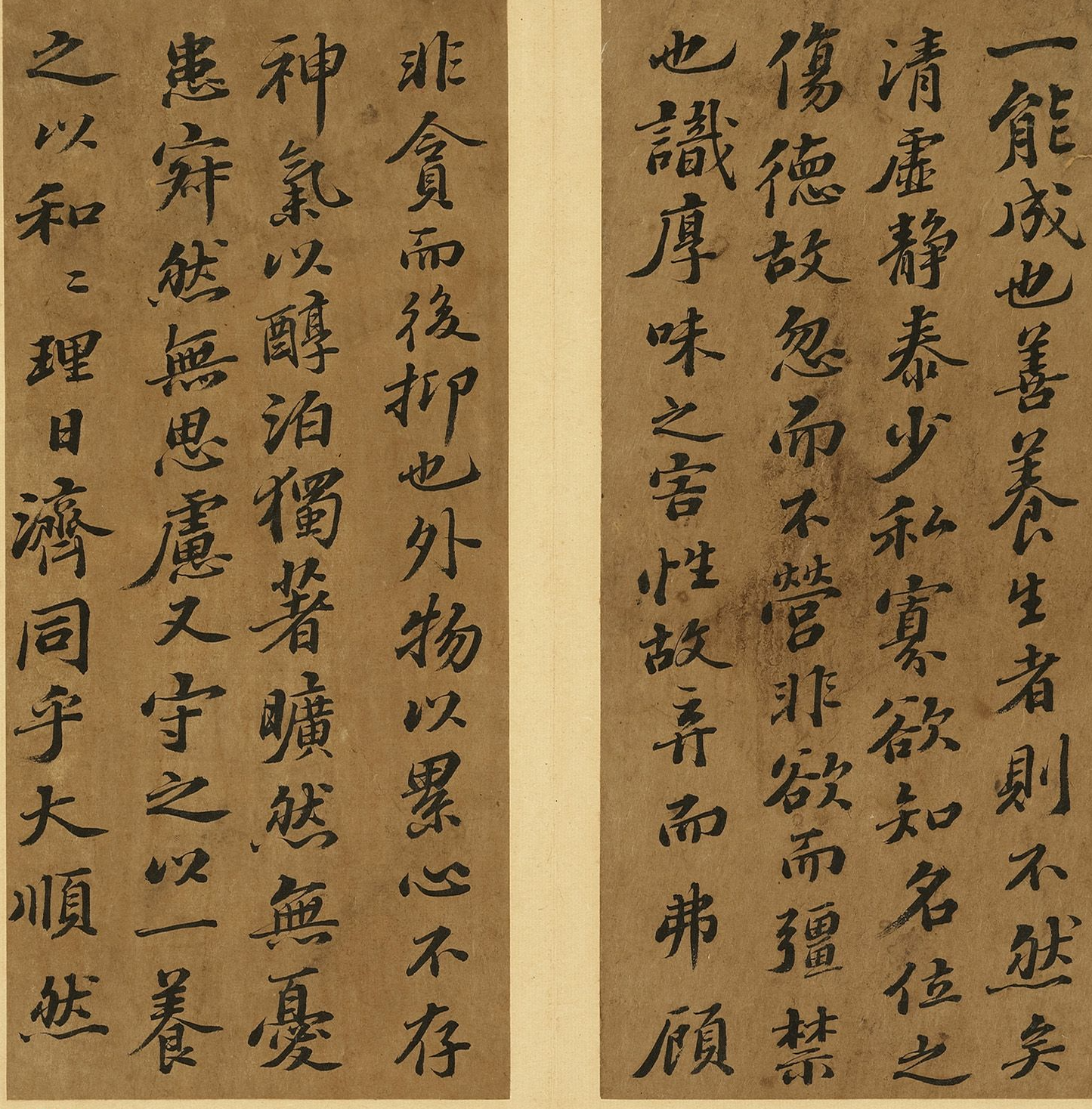

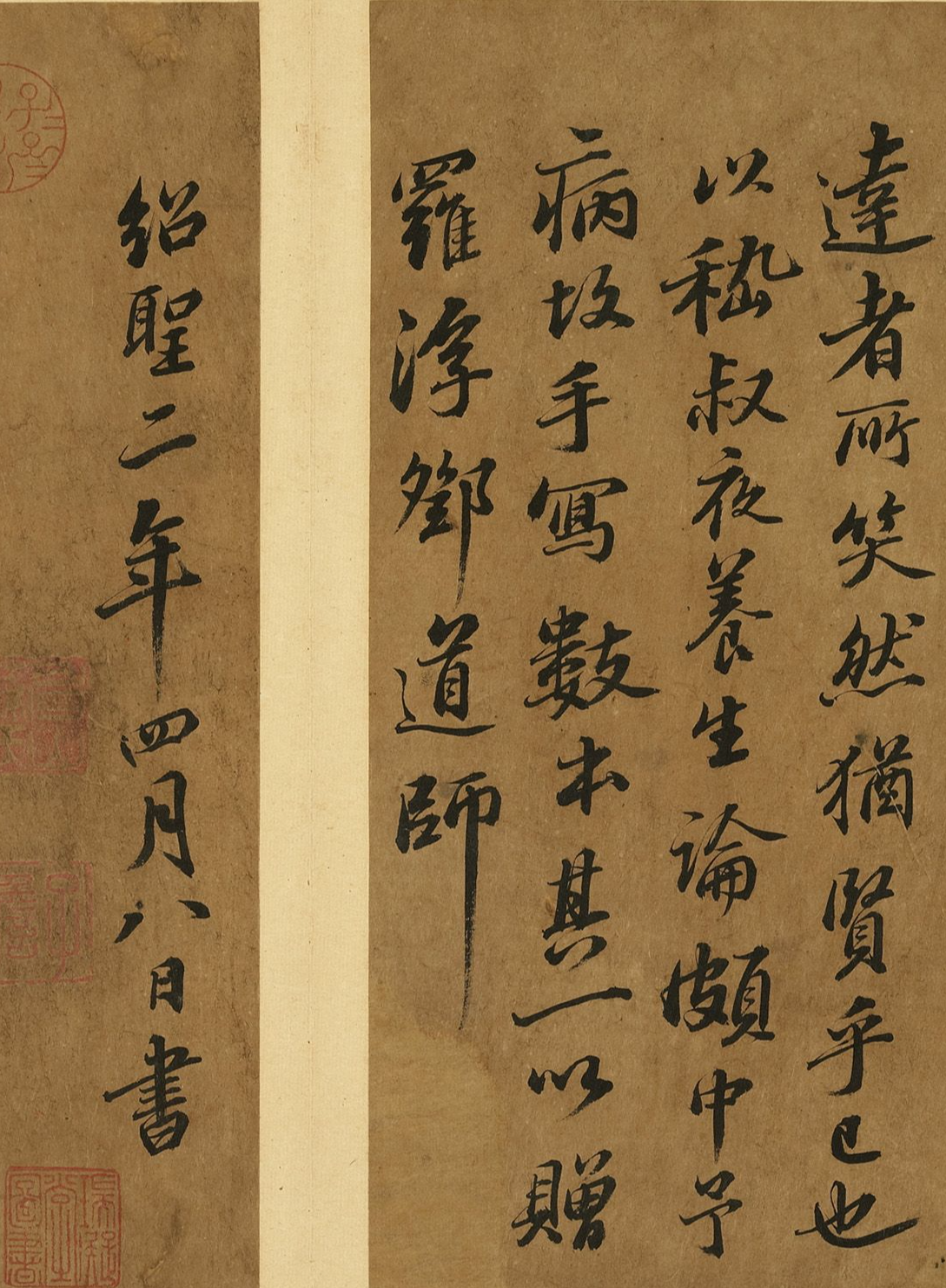

先说个最直观的感受。苏轼的字,您第一眼瞧上去,可能觉得有点儿“扁”,有点儿“肥”,好像一个个字不太“安分”,有点向左上角歪着、扭着的感觉。外行可能觉得这是不是没写好?哎,这可大错特错。这恰恰是苏轼行书最核心的技法之一——“结字”。他处理字的结构,追求的不是四平八稳,而是“斜画紧结”。意思是,主要的那几个笔画,他故意写得有点倾斜,但整个字的内部结构,笔画与笔画之间的搭配,却非常紧凑、严密。这么一弄,字看起来就活了,有了一种动态的、欲侧还正的劲儿,像打太极拳,重心稳着呢,但架势是活的。您仔细看《养生论》里的字,是不是感觉每个字都像有个“势”,在往某个方向“走”?这就是他结字的功夫。光有结构还不够,笔墨是关键。苏轼用笔,有个特别大的特点,就是“绵里裹铁”。他的线条,乍一看圆润、饱满,甚至有点肉乎乎的,觉得是蘸了浓墨慢慢写出来的。但实际上,您要是用眼睛当刀去“切”他的笔画,会发现每一笔的力度都含在里头,笔锋压得实实在在,是“按”下去写的。所以他的线条质感,是外柔内刚,圆劲浑厚,绝不飘忽。这手功夫,没几十年对毛笔的掌控力,根本学不来。很多人学苏字,只学了个“肥扁”的皮相,写出来就是墨猪,就是因为没理解他内里的这股“劲道”。说到用笔,还得提他的“提按”技巧。提按,就是毛笔的起伏。苏轼的提按动作非常微妙,他不是大起大落,而是在行笔过程中,不断地、小幅地调整笔锋。比如一个长横,起笔可能稍稍一顿(按下去),然后边走边微微提起,到中间可能又稍微按一下,收笔再有个回锋。这一连串小动作,让他的线条有了极其丰富的节奏感和粗细变化,像音乐一样有韵律。您盯着《养生论》里任何一个笔画看,都能品出这种细腻的“笔路”,绝不是一划而过的平拖。聊完笔和字,咱再看看整篇的“气”。苏轼的行书,章法上不追求那种惊天地泣鬼神的大开大合,他走的是“字字珠玑,气脉贯通”的路子。字与字之间,看起来是独立的,但细细品味,上一个字的末笔和下一个字的首笔,总有那么点意连、势接的感觉。要么是笔断意连,要么是体势的俯仰呼应,让一行字、一整篇字像一串活珠子,被一根无形的线穿起来,气韵生动,绵绵不绝。看《养生论》全篇,就是一种文雅、从容、书卷气十足的感觉,这就是他笔下那股“气”在起作用。那么,咱能从这本《养生论》字帖里学到点啥实用的呢?首先,临摹的时候,千万别急着把外形写像。第一步是读帖,用心感受他每个字的“斜势”是怎么造的,重心落在哪个点,为什么这样摆布就好看。第二步,下笔要追求“沉”,体会那种把笔锋“按”进纸里的感觉,写出有厚度、有弹性的线条,而不是薄片儿。第三步,关注笔画行走过程中的细微起伏,别写死线。最后,通临时,要琢磨字与字、行与行之间那种内在的关联,让气息通顺。这么学,才算摸到点门道。