以前我认为,众神住在乡下,把城市让给了人,而现在我不这么想了,我认为地表上居住的所有人,包括永居地下的逝者,都是神的后裔。无论你住在哪里,世间几乎没有凡人。如果你有能力离开地球几光年,在远方看见闪烁的星空里有一颗小如尘埃的星星,而你知道那颗星星上面居住着许多物种,其中有一种动物不断进化,已经创造出自己的语言文字并写出了诗歌,你会怎么想?现在我告诉你,那种神奇的动物叫做人类,你不觉得人类就是众神中的一个分支?一直以来,我视众生如众神。人的神性是天赋的,可惜被人们遗忘在体内,大多处于休眠态。人们总以为自己仅仅是个肉身,但只要深入考察就会发现人们身上的神迹。

考察人的身体史,甚至能够发现人类灵魂的遗址。我是从语言的路径进行灵魂考古的。宗教对人的来历有说法,但是,相比于人类集体的幻觉,我更愿意相信具体的个人性。我自己就是一个标本。但是深入自己的内部也并非易事,因为人的认知能力是有限的,单一世界的平面化和物质化限制了人们的视野和想象力,人们被肉眼可见的现实死死纠缠,似乎失去了精神活力。幸好语言不受地心引力的限制,而人类恰好有别于其它动物,发明了语言文字并早就写出了文学作品。

语言的路径非常重要,但方向同样重要,甚至关涉到你将走向哪里,宽度和深度如何,是否有远方。在写作中,出于习惯,同时也因为个人资源的取样方便,我选择了还乡。故土中有我生命的根系。我不仅仅是一个孤立的个体,在生命的链条上,我的身后有一个庞大悠远的族群,可以上溯到人类的幼年。虽然先人们都已融化在泥土里,但并不影响我回到流变的时间里,与他们共存亡。

如果一个人有能力进入历史,就会发现时间深处并不存在真正的死者,每个人在属于他自己的时代里都是活的。历史是一个活体,只是时间封闭了人们的回溯之路,却给语言留下一条隐秘的通道,允许好奇者自由出入。我选择还乡,不是出于好奇,而是借此抄近路,便于找到一个属于我自己的精神世界。

如今我生活在一座平原城市,每天面对现实中的日常琐事,但我一直在寻找那些遗落的非现实和超经验,而故土恰好给我提供了这样的土壤。我的故乡在燕山东部,从地理范围上说,属于红山文化区域边缘,处于游牧和农耕文化的交集地带,受古老的萨满教影响,人们的精神世界非常丰富,万物有灵的信念深入人心。另外,在漫长的农耕时代里,稳定的人群结构使乡村保持着古老的风习,几千年不曾有大的变化,甚至处于静态。荒凉,闭塞,贫穷,劳顿,把人们塑造成了半人半神却毫不自知。在这样的区域里出生长大,得天独厚地使我拥有了用不尽的资源。不是我故意炫富,而是实力不允许,我随便写写就是奇迹。但是,有了这些还远远不够。我曾经在《还乡》一文中说过,“还乡,不仅要回到故土,回到身体,回到神话和源头,也要到达语言之乡。语言是作品的细胞和身体,是文学的生成点,落脚点,也是文学的归宿。文学作品只能活在语言中,即使是尚未形成文字的口头传说也必须依赖于喉咙和口腔所发出的声音来传播,声音也是语言,离开语言和文字,文学就不复存在。”

说了一圈,又回到了语言。语言中确实有通往众神之乡的捷径,而且肯定不止一条路。我在语言世界中找到了现实和神话的连接点,并借助超现实的浮力获得了飞翔感和自由度。在我看来,现实和神话难以区分,甚至是胶着状态,分不清哪一个更真实。比如梦境,难道不是发生在我们体内的事情?我们在计算生命总量时,往往把梦境算在账外,而梦境所占用的身体和时间,确实是我们生命中的一部分。我爱睡觉,而且爱做梦,梦境至少占我生命的三分之一甚至更多,我探究和书写这些发生在自己身上的事情,是不是理所当然的事情?

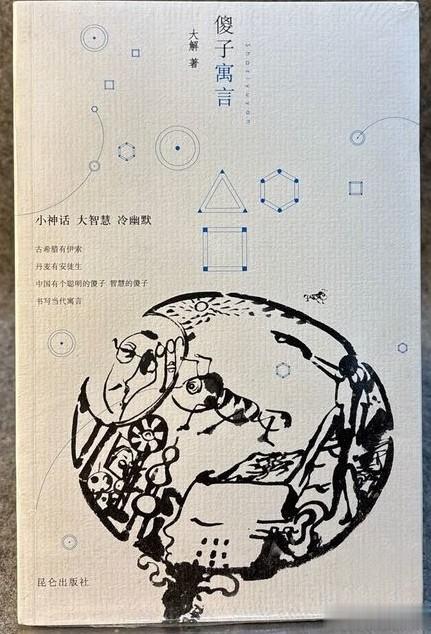

我认为现实生活不仅仅限于人们通常所认为的火热的炼钢炉前和沸腾的劳动工地,也应该包括个体生命内部真实发生的精神活动,包括隐秘的梦境。既然每个人都有梦境,难道这些不是人类集体的事情?因此,用语言去接近梦境的人,不仅不是脱离现实,而是在更深层面上考察人的精神肌理和潜意识活动,甚至是追查肉体运转的成因。没有梦境的人是可怜的人,无视梦境的人一定存在心理盲点。农耕时代就是一场大梦。往大了说,人生也是一场大梦,现实的流动性也在不断加深着人们的幻觉,有些往事在流逝中变得模糊,恍如隔世。而我不愿费力去澄清事实,我喜欢飘忽的幻境并努力呈现其存在,欣赏其中的混沌和玄妙。我通过诗歌,小说,寓言,不断在非理性中寻找事物的多重性和可能性,得到的结果是,语言世界是丰富的可塑的多变体,写作比创世还有魅力。

写作如同空中取物,抓不住流变的事物,我就去接近事物的影子,影子消失了我就沿着痕迹去捕捉事物灵魂,抓不住灵魂我就让语言空转,构成一场精神历险,呈现其特殊的语言生态。有时,我故意把事物的主体抽空,就像一个旋风,我要的不是它的核心,而是它旋转的边缘,它内部的空虚,以及旋风上面和外面那些遥不可及的甚至是不存在的东西。而这些,我的故乡给了我足够的资源和空间,让我追逐我想要的东西,但我并不满足。我要挑选甚至废弃那些原始的材料,试图用语言重建一个扎根泥土同时又飘浮在云端的原乡——一个影子世界,请众神归位,并亲自为他们命名。为人立法是困难的,为众神立法只需要莫须有的理由,因为他们不在乎错在哪里,只关注存在本身。而我恰恰对非理性感兴趣,并在原乡史中找到了众神的家谱,我约见他们只需要一条语言的秘径。具体落实到文字中,我在创建一个无中生有的语言世界时愿意使用加法,而在具体的文字排列中使用减法,抽空的东西越多,张力越大。说的多,不如呈现的多。汉语有这种玄妙的特质,能够少中见多,见大,言外之意甚至大于本体,乃至不可穷尽。

我承认,我经常在诗歌和小说中飞翔,而在现实生活中,我是一个俗人,人格不高于1.76米,也不低于脚掌,每天吃喝拉撒睡,每时每刻都在关注当下,大到政治,经济,社会,军事,世界格局等等,小到家庭琐事,针头线脑,油盐酱醋,每一点都直接面对。我感恩造物主让我生而为人而不是一只昆虫,感谢先人们创造了语言文字,让我成为一个写作者。地球上动物万千,而到现在为止,能够创造并使用文字的动物只有人类,因此我对人类充满敬意,也对进化中的其他物种充满期待。