要把握《中国粮票大全》的价值,需先厘清粮票在社会语境中的角色演变 —— 它既是物资短缺时代的生存工具,也是市场经济时代的文化符号。

(一)粮票的 “生存属性”粮票诞生于新中国成立初期的 “粮食困局”:

时代背景:1949 年后,全国粮食产量难以满足人口增长与工业化需求,“粮食不足” 成为社会主要矛盾,“饿肚子” 是城乡居民的日常焦虑;

制度逻辑:为实现粮食的 “公平分配”,1955 年国家正式推行粮票制度,粮票成为 “粮食分配权” 的物化载体,其面额(半市斤、一市斤、五市斤等)直接决定了家庭的粮食消费能力,甚至影响着婚姻、就业等社会选择;

生活渗透:粮票不仅是购粮凭证,更深度介入社会生活 —— 用粮票换鸡蛋、贴补家用,甚至在黑市交易,形成了独特的 “粮票经济生态”,成为计划经济时代 “隐性市场” 的核心媒介。

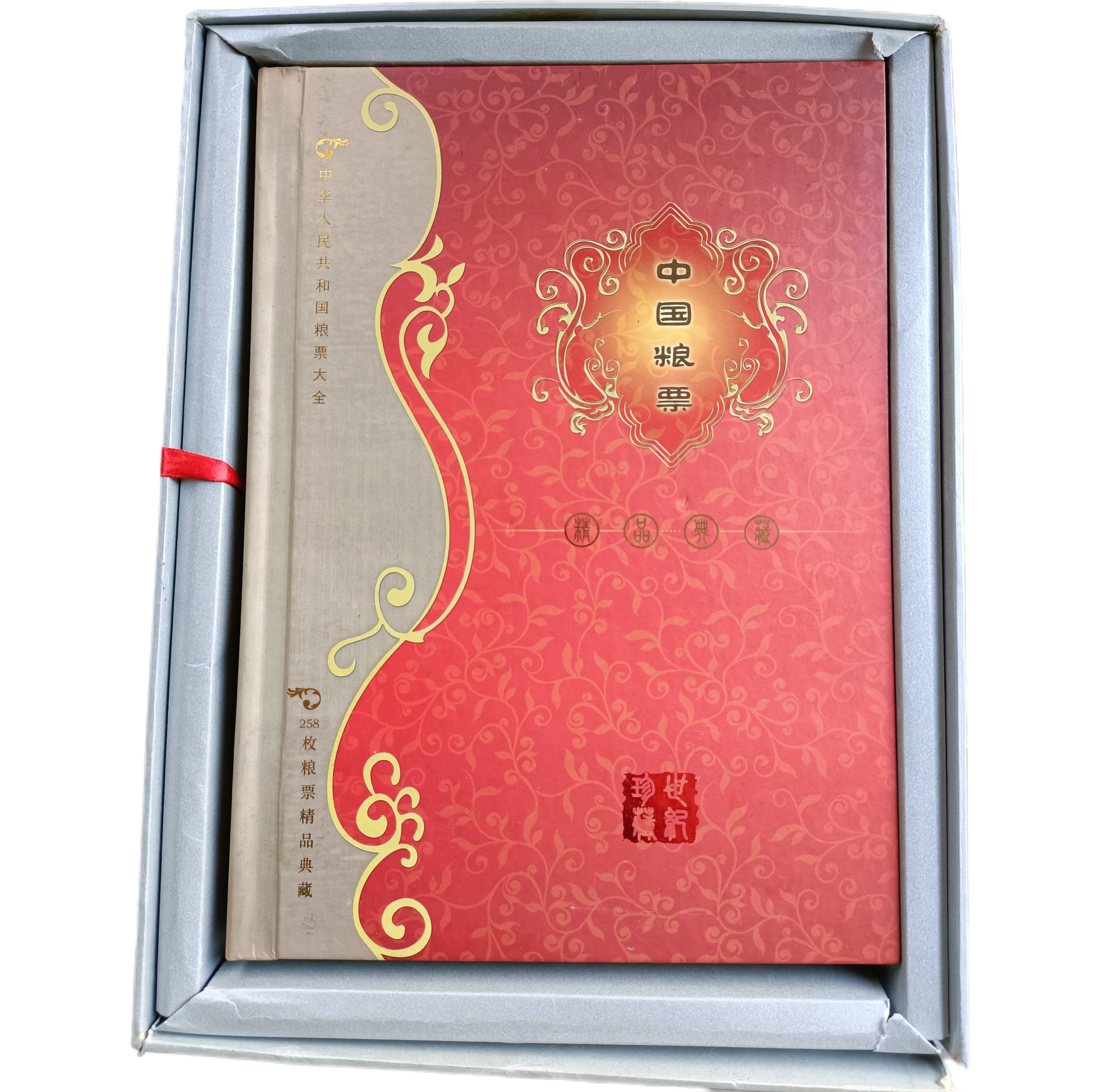

(二)《中国粮票大全》的 “文化属性”这部《大全》能成为收藏热点,源于其 “历史厚度 + 艺术价值 + 情感共鸣” 的三重文化属性:

历史厚度:258 枚粮票跨越粮票发行的全周期,从 1955 年首版到 1993 年退出流通,完整呈现了票证经济的兴衰史,是研究新中国经济制度的 “活化石”;

艺术价值:粮票的图案设计、色彩运用、字体选择,是不同时期平面设计的集中体现,如 50 年代的 “生产主题”、70 年代的 “政治主题”、80 年代的 “风景主题”,构成了一部微型 “中国当代艺术史”;

情感共鸣:对经历过票证时代的人而言,粮票是 “青春记忆的载体”;对年轻人而言,粮票是 “理解父辈生活的钥匙”,这种代际情感共鸣,让粮票收藏超越了 “投资”,成为 “文化传承” 的方式。

二、粮票 “细节志”:258 枚票证的 “时代微表情”《中国粮票大全》中的每一枚粮票,都是计划经济时代的 “微观社会样本”,从图案、面额到使用痕迹,处处藏着时代的细腻表情。

(一)图案:从 “政治叙事” 到 “生活诗意”粮票图案的演变,是一部浓缩的 “时代精神史”:

50-60 年代:生产崇拜粮票图案以 “农业生产”“工业建设” 为主导,画面充满 “劳动光荣” 的宣传张力。如粮票上的 “农民插秧”“工人炼钢”“拖拉机耕地”,线条粗犷、色彩单调,却精准传递了 “以生产为中心” 的时代主旋律,是 “建设新中国” 的视觉宣言。

70 年代:政治符号政治元素全面渗透粮票设计,“革命圣地”(延安宝塔、韶山冲)、“毛主席语录” 成为标配。粮票不再仅仅是购粮凭证,更成为政治意识形态的传播载体,艺术审美让位于政治表达,呈现出鲜明的 “红光亮” 风格。

80 年代:生活觉醒改革开放后,粮票图案迎来 “审美解放”。“黄山迎客松”“桂林山水”“苏州园林” 等风景名胜、历史文化元素大量涌现,色彩变得丰富柔和,构图讲究意境,粮票从 “政治工具” 转型为 “生活美学载体”,折射出人们对美好生活的向往与对传统文化的重拾。

(二)面额:从 “生存刚需” 到 “消费分层”粮票面额的设置,暗含着 “粮食分配伦理” 的变迁:

早期粮票(50-60 年代):面额集中在 “半市斤 — 五市斤”,以满足基本生存需求为核心,体现 “温饱优先” 的分配逻辑,粮票是 “生存权” 的象征;

中期粮票(70-80 年代):出现 “十市斤” 大面额,同时衍生出 “工种粮票”(重体力劳动者粮票面额更高)、“军用粮票”(适应军队高消耗),粮票从 “生存票” 升级为 “消费分层票”,反映了社会对 “劳动价值” 与 “特殊需求” 的差异化认可;

晚期粮票(80 年代末 - 90 年代初):粮票面额体系趋于复杂,甚至出现 “非整数面额”,这既是粮食供应改善的体现,也预示着粮票制度的式微 —— 当粮食不再稀缺,粮票的 “分配功能” 逐渐让位于 “收藏价值”。

(三)使用痕迹:从 “生活磨损” 到 “历史包浆”粮票上的使用痕迹,是 “民生史” 的微观书写:

折痕与污渍:粮票边缘的折痕、票面的粮油污渍,是 “凭票购粮” 日常的直接印记,记录着主妇们小心翼翼保存粮票、排队购粮的生活场景;

印章与批注:粮票上的 “发行章”“使用章”,以及民间的手写批注(如 “换鸡蛋”“补家用”),是粮票在 “官方分配” 与 “民间流通” 中双重角色的体现,构成了计划经济时代 “正式制度” 与 “非正式实践” 的互动图景;

保存状态:不同粮票的保存完好度,反映了其 “使用频率” 与 “收藏意识” 的变迁 —— 早期粮票因使用频繁多有磨损,晚期粮票因收藏意识觉醒而保存完好,这种差异本身就是一段 “收藏史”。

三、收藏价值:粮票的 “多维价值坐标系”《中国粮票大全》作为粮票收藏的系统性成果,其价值可从 “历史、艺术、情感、市场” 四个维度构建坐标系。

(一)历史价值:经济社会的 “原生档案”经济史维度:258 枚粮票完整覆盖了票证经济的全周期,从 “统购统销” 的建立到 “市场经济” 的取代,是研究新中国经济体制转型的 “第一手资料”,为理解 “计划” 与 “市场” 的关系提供了鲜活案例;

社会史维度:粮票的发行、流通、使用习惯,反映了计划经济时代的社会结构、家庭关系与消费文化,如 “粮票分配影响家庭地位”“粮票黑市反映民间智慧”,是解读当时社会生态的 “微观透镜”。

(二)艺术价值:票证设计的 “民间美学”设计美学维度:粮票的图案设计融合了年画、宣传画、版画等民间艺术形式,尤其是 80 年代的风景粮票,构图讲究、色彩协调,具有 “微型装饰艺术” 的欣赏价值,可视为计划经济时代 “民间美学” 的集中展示;

工艺技术维度:粮票的印刷工艺(胶印、凹印、凸印)、纸张材质(防伪纸、水印纸),反映了不同时期的工业技术水平,如早期粮票的 “单色印刷” 与后期粮票的 “多色套印”,是中国印刷技术进步的 “实物佐证”。

(三)情感价值:集体记忆的 “情感容器”代际情感维度:对经历过票证时代的人群,粮票是 “青春记忆的载体”,关联着 “排队购粮的清晨”“用粮票换零食的童年”;对年轻一代,粮票是 “理解父辈生活的钥匙”,通过粮票可直观感受时代的艰辛与变迁,这种代际情感共鸣,让粮票收藏成为 “家庭记忆传承” 的方式;

文化认同维度:粮票作为 “中国特色” 的经济产物,其收藏与研究强化了国人的 “历史认同” 与 “文化自信”—— 它是中国从 “短缺经济” 走向 “繁荣经济” 的见证,是民族奋斗史的 “物质注脚”。

(四)市场价值:收藏投资的 “潜力标的”稀缺性维度:《大全》收录的 258 枚粮票中,包含大量 “早期票”“特殊票”(如 1955 年首版全国通用粮票、军用粮票、侨汇粮票),这些票证存世量极少,是收藏市场的 “硬通货”,稀缺性直接驱动其市场价值;

成套性维度:粮票收藏讲究 “成套、成系列”,《大全》的系统性收录避免了 “散票收藏” 的价值损耗,形成了 “规模效应”,在拍卖与交易市场中更具竞争力;

成长性维度:随着时间推移,粮票作为 “计划经济记忆载体” 的历史意义日益凸显,收藏群体不断扩大,其市场价值呈现 “长期稳健增长” 的趋势,是收藏投资领域的 “潜力蓝筹”。

四、时代回响:粮票记忆的 “当代启示”《中国粮票大全》的收藏与研究,在当代语境中具有超越 “收藏” 的时代启示,为我们理解历史、珍惜当下、展望未来提供了独特视角。

(一)珍惜粮食:刻入基因的 “饥饿记忆”粮票的存在源于 “粮食匮乏”,它提醒我们:

粮食安全意识:尽管如今物资丰裕,但 “饥荒记忆” 仍需铭记,珍惜粮食、反对浪费是粮票留给我们的 “生存智慧”,也是保障国家粮食安全的公民责任;

农业重视意识:粮票的历史证明,农业是国民经济的基础,重视农业、保障粮食自给是国家稳定发展的基石,任何时候都不能忽视 “三农” 问题。

(二)理解改革:从 “票证束缚” 到 “市场活力”粮票的退出是 “市场经济胜利” 的标志,它启示我们:

改革信心:粮票的消亡印证了市场经济的活力与效率,让我们更坚定地相信 “开放带来繁荣,改革创造未来”,在新时代继续深化改革开放的必要性;

制度反思:票证经济的局限也提醒我们,制度设计需兼顾 “公平” 与 “效率”,市场经济并非完美,但它是现阶段资源配置的最优选择,我们应在完善市场经济体制的道路上持续探索。

五、结语:258 枚粮票的光阴故事,一部中国人的生存与发展史诗《中国粮票大全》收录的 258 枚粮票,是一部用纸张、油墨与岁月痕迹写就的 “中国人生存与发展史诗”。

它记录了一个民族从 “饥饿挣扎” 到 “温饱无忧” 的奋斗历程,见证了一个国家从 “计划管制” 到 “市场开放” 的转型阵痛,承载了一代人从 “票证依赖” 到 “消费自由” 的生活变迁。

在这部《大全》里,每一枚粮票都是一个家庭的 “生活片段”,也是一个时代的 “历史切片”。它不仅是一部收藏集,更是连接过去与现在的 “记忆纽带”—— 透过它,我们能触摸祖辈的生活温度,理解时代的发展逻辑,更能在对历史的回望中,坚定地走向充满希望的未来。在 258 枚粮票的方寸之间,永远回荡着中国人关于粮食、关于生存、关于发展的光阴故事与时代回响。