部分图片来源网络,如有侵权请告知删除

作者丨彪哥

尊重原创,拒绝一切未经授权的转载

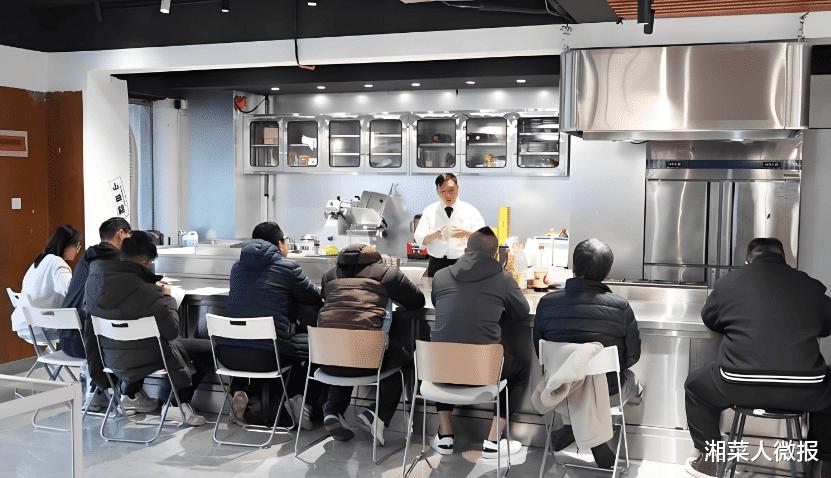

这几年,餐饮人出去学习,几乎都会去到一个地方,那就是日本。

不管是餐饮老板,还是厨师长,这几年纷纷东渡取经,从东京到大阪,从居酒屋到各类料理店,带着问题去,捧着笔记回。

这股“日本热”在餐饮圈持续升温,仿佛不去日本取经,就会在竞争中掉队。

当餐饮人扎堆学日本,我们不禁要问:中国餐饮,到底需不需要“日式剧本”?

日本百年老店多,原来是“被逼的”

餐饮人学习回来后,说得最多的一句话就是:日本百年老店真多,我们中国为什么就很少呢?

确实,日本数万家百年企业的存在,常被当作餐饮人"求精不求大" 的范本。

这种传承精神确实值得敬佩,但我们应该看到这实则深深植根于其独特的地理局限因素。

日本国土狭小,资源有限,在这种环境下,餐饮业者很早就明白一个道理:在有限的市场中,只有往做深做精的方向发展,才能生存,也可以说是被逼的。

他们往往选择一个小而美的方向,几代人专心做好一件事,不求做大做强,但求代代相传。这种经营理念,确实造就了许多精湛的技艺和独特的品牌文化。

但是,中国的国情截然不同。

地大物博的自然条件,决定了中国餐饮有着天然的扩张基因。从南到北,由东至西,不同地域的食材、口味和饮食文化千差万别。

这种多样性,既是中国餐饮面临的挑战,也是其发展的巨大优势。

所以兰湘子才有机会6 年开出 400余家门店,覆盖 80 余座城市;费大厨才能从长沙走向全国各个城市的高端中心。

这种规模化并非贪多求快,而是对广阔市场需求的合理响应。

匠人精神学习不来,咱们土壤不一样

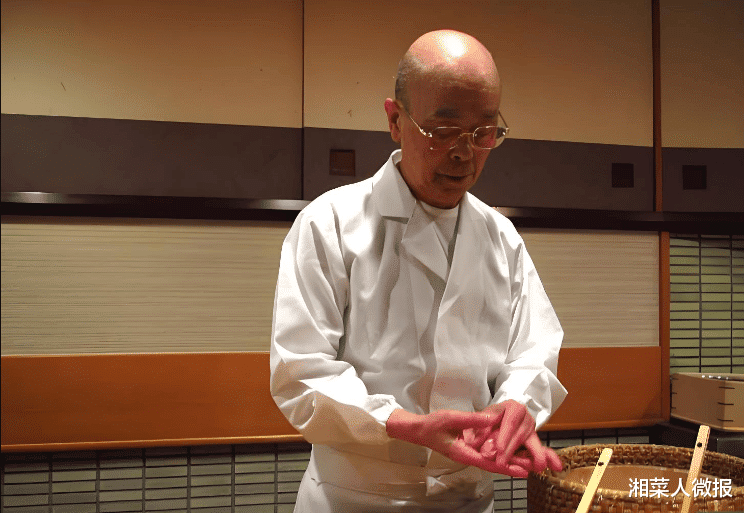

另外,餐饮人在日学习回来后,对日本餐饮的“匠人精神”总是津津乐道。

那份一生专注一事坚守,的确令人心生敬意。

但我们必须清醒认识到,真正的匠人精神从来不是速成的,而是深植于日本社会文化土壤、经时光慢慢沉淀的产物。

据餐饮人介绍,在日本,有家族三代只专研寿司捏制,有厨师数十年只深耕米饭烹制。

这份极致专注,背后是整个社会对专业技能的尊崇,更是对职业成长漫长路径的包容与耐心。但是,这份匠人精神,不是靠十天半月的学习就能得到,而是需要数十年如一日的坚守才能获得。

可惜不少经营者赴日考察后,仅凭一时热血便盲目推行“匠人精神”,心理暗暗发誓要把店里菜品做到极致,结果一个月没有赚到钱,便草草放弃,最终陷入 “形式大于内容” 的境地。

匠人精神,还是整个社会经济文化发展到一定程度的产物,需要适合的土壤。

你想啊,如果一个手艺人整天为生计发愁,他哪还有时间来慢慢打磨一件作品。

稳定的市场、合理的回报,这些都是前提和基础。

目前,国内不少餐饮人还困在租金上涨、客流波动的现实里,若连门店基本运营都难以为继,何谈沉心打磨一道菜的火候、一颗寿司的松紧?

匠人精神的关键,是让手艺人能靠技艺体面生活,让长期坚守能获得稳定回报。

否则,再打动人的“匠心”,也难抵现实的生存困境,终究只能是昙花一现。

日式剧本行不通,顾客根本不给机会

除了地理环境和匠人精神,中日餐饮在消费环境上也存在根本差异,这决定了“日式剧本”难以全盘照搬。

日本餐饮的“精耕细作” 模式,有两大关键支撑。其一,极度依赖主厨或店主的个人技艺与全程把控,以稳定输出特定风味;其二,日本民众对固定口味有长期认可与坚守,比如能接受几十年如一日去一家店吃一款寿司。

反观现在中国餐饮,多元化口味和丰富性体验已经成为年轻消费主体的追求。

他们既追求地道风味,也热衷新鲜体验,一家店哪怕东西再好吃,要是半年没推个新品,可能就没人惦记了。

这倒逼着餐企必须在“守正”与“出新”之间寻找动态平衡,中国餐饮老板不是不想做精,是市场逼着你得不断折腾,在保持水准的同时,还得变着法子搞创新,以此来呼应这片市场上涌动不息的需求与活力。

生搬硬套“日式剧本”注定水土不服。

中国餐饮真正需要学习的,不是表面的形式,而是应当立足本土庞大的消费市场和多元的饮食文化,将日式管理中的精髓与中餐的创造性相融合。

餐饮人可以学习其精神,但别硬套其剧本。