创作,是一种奇特的病症。患者每每在夜深人静时发作,伏案疾书,不知东方之既白。旁人看来,这不过是无用的痴狂;而患者自己,却分明感到一种近乎病态的愉悦。我便是这样一个病人,执笔三十余载,竟不知停歇为何物。

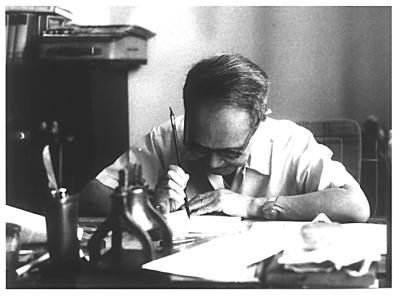

起初,创作于我不过是谋生的勾当。那时节,穷愁潦倒,腹中空空如也,而稿费却能换得几枚铜板,聊以果腹。我写市井小民,写他们的悲欢离合,写他们的蝇营狗苟。文字排出,便如将灵魂典当给了报馆,换来的钱却又立刻变成了酒肉,穿肠而过。那时的创作,不过是"著之竹帛"的买卖,与屠夫操刀、小贩吆喝并无二致。

后来境况稍好,创作却成了我排遣孤寂的良方。独居陋室,四壁萧然,唯有笔下人物与我作伴。我创造出他们,他们便活过来,与我对话,甚至反抗我的安排。记得有一回,我本想教一个角色死去,他却在我的稿纸上跳出来,指着我鼻子骂我残忍。我惊诧之余,竟依了他,让他活了下去。创作到了这个地步,已不再是单方面的驱使,而是一场我与虚构人物之间的角力。这种角力,使我忘却了现实的冷清。

再后来,我渐渐发觉,创作竟是一种复仇。向谁复仇?向那些曾经轻贱过我的人,向那些自以为是的批评家,向这个不公的世道。我将他们的嘴脸藏在文字里,让他们在故事中出丑、跌倒、甚至死去。这种复仇不露痕迹,却痛快淋漓。我的笔成了我的刀,我的墨水成了我的毒。每当看到读者为某个反派角色的遭遇拍手称快时,我便在暗处冷笑——他们哪里知道,那反派身上,正附着我的仇人们的魂灵呢?

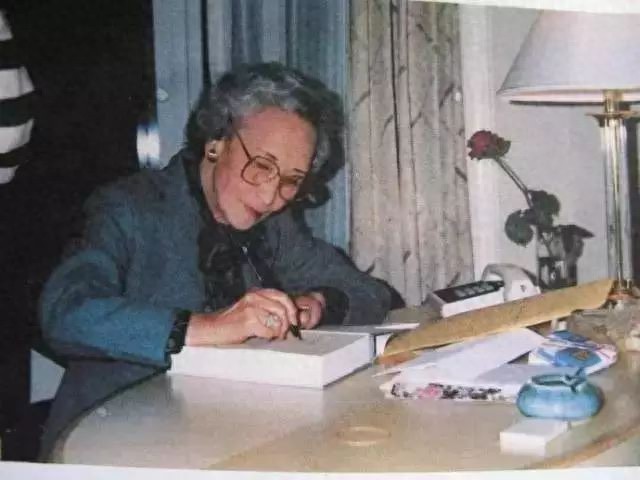

而今老矣,创作于我,又变作一种抵抗遗忘的方式。人老了,记忆便开始背叛自己。昨日之事,尚且模糊;前尘旧梦,更如烟云。唯有写下来的故事,永远年轻,永远鲜活。我创造过的那些人物,他们不会老去,不会死去,只要还有人翻开书页,他们就会重新活过来。这或许就是为什么我总在写同一个地方,同一些人物——我怕一旦停笔,他们就会真的消失,连带着我记忆中的整个世界。

创作的理由千千万万,归根结底,不过是因为停不下来。就像一棵树不能不生长,一条河不能不流淌。我写,故我在;我若停笔,我便死了。

这病症无药可医,我也不想医治。