清朝光绪年间,鲁南的河沟镇里,有个叫郑山的屠夫。三十出头,膀大腰圆,胳膊上的腱子肉鼓鼓囊囊,手里的屠刀耍得利落,卖肉也实在,镇上人都爱买他的肉。

郑山是个直肠子,认死理,最看重“本分”二字。他爹临终前跟他说,做生意要凭良心,一分一厘都不能多拿,不然夜里睡不踏实。这话,郑山记了一辈子。

河沟镇不大,郑山的肉铺就开在镇东头的巷口,木招牌上写着“郑记肉铺”,风吹日晒的,漆皮掉了不少,却透着股实在劲儿。每天天不亮,郑山就起来杀猪、剔骨、分割,等天蒙蒙亮,肉铺前就围满了买肉的人。

这天早上,肉铺的生意格外好。郑山忙着给顾客割肉、称秤、收钱,额头上的汗珠子顺着脸颊往下淌,也顾不上擦。快到晌午的时候,镇西头的赵大娘来买肉,说要给远方来的孙子包肉馅饺子。

“大娘,要多少?”郑山笑着问,手里的屠刀在案板上“笃笃”敲了两下。

赵大娘比划着:“来二斤五花肉,要肥点的,包饺子香。”

郑山手起刀落,一块肥瘦相间的五花肉落在案板上,称了称,正好二斤。“二十五文钱,大娘。”

赵大娘掏出个布包,一层层打开,拿出三十文钱递给郑山。郑山接过钱,数了数,刚想找零,旁边又来了个买排骨的主顾,催着要赶紧割。他手忙脚乱地把钱塞进钱匣子,给那主顾割了排骨,等忙完回头,早没了赵大娘的影子。

“坏了,忘了找钱了!”郑山拍了下大腿,心里咯噔一下。赵大娘家里不宽裕,平时省吃俭用,这五文钱虽说不多,可也是她一针一线攒下来的。他赶紧从钱匣子里拿出五文钱,往镇西头跑——得赶紧把钱还回去,不然心里不踏实。

赵大娘家住在镇西头的老巷里,是个小小的四合院,院门上挂着串晒干的红辣椒,看着格外热闹。郑山跑到院门口,刚想敲门,却听见院里传来“哐当”一声响,像是有人打翻了东西。

他心里纳闷,赵大娘家里就她一个人,这时候咋会有动静?他轻轻推了推院门,发现院门没关,虚掩着一条缝。透过门缝往里看,只见一个穿着灰布短打的汉子,正蹲在堂屋的柜子前,手里拿着个布包,慌慌张张地往怀里塞。

“小偷!”郑山心里一紧,攥紧了手里的五文钱,脚步放轻,慢慢往院里挪。那汉子背对着院门,没发现他,还在翻找着柜子里的东西,嘴里还嘟囔着:“怎么就这点银子,真晦气。”

郑山深吸一口气,突然大喝一声:“住手!你是谁?敢在这儿偷东西!”

那汉子吓了一跳,手里的布包“啪”地掉在地上,猛地转过身。他脸上蒙着块黑布,只露出两只贼溜溜的眼睛,看到郑山,先是一愣,随即就想往院外跑。

郑山早有防备,往院门口一横,挡住了他的去路。他常年杀猪,力气大得很,那汉子想推开他,可郑山纹丝不动,反而伸手抓住了他的胳膊。“想跑?没那么容易!”

那汉子急了,从腰里摸出把短刀,朝着郑山的胳膊刺来。郑山眼疾手快,侧身躲开,同时一脚踹在汉子的膝盖上。汉子“扑通”一声跪倒在地,短刀也掉在了地上。郑山趁机按住他的后背,让他动弹不得。

“救命啊!抓小偷啊!”郑山朝着巷子里喊了几声。这时候,巷子里的邻居听见动静,都跑了过来。大家七手八脚地把汉子绑了起来,扯下他脸上的黑布,一看,竟是镇上有名的游手好闲之徒刘二。

“刘二?你怎么敢干这种勾当!”邻居们都很惊讶,刘二平时虽然爱偷懒耍滑,可谁也没想到他会偷东西。

刘二垂着头,不敢说话,脸涨得通红。

就在这时,赵大娘提着个菜篮子从外面回来,看到院里的情景,吓了一跳:“这是咋了?郑山,你咋在这儿?”

郑山赶紧松开手,指着被绑着的刘二,把事情的经过说了一遍,又掏出那五文钱递过去:“大娘,早上您买肉多给了五文钱,我来还钱,正好撞见他偷东西。”

赵大娘这才明白过来,接过钱,又看了看被绑着的刘二,气得浑身发抖:“刘二,我平时待你不薄,你咋能偷到我家里来?我那柜子里的银子,是给孙子看病的钱啊!”

刘二低着头,小声说:“我欠了赌债,实在没办法,才……”

“欠赌债也不能偷东西!”郑山皱着眉,“你赶紧把偷的东西交出来,跟我们去见里正,让里正处置你!”

刘二不敢反抗,从怀里掏出刚才偷的布包,里面装着几两银子,还有一个银镯子——那是赵大娘的陪嫁,平时舍不得戴。

赵大娘接过布包,打开一看,银子和银镯子都在,这才松了口气,对着郑山连连道谢:“郑山,真是谢谢你了!要不是你及时赶到,我这救命钱就没了!”

郑山挠了挠头,笑着说:“大娘,您客气了,我就是来还个钱,碰巧了。再说,抓小偷本来就是该做的事。”

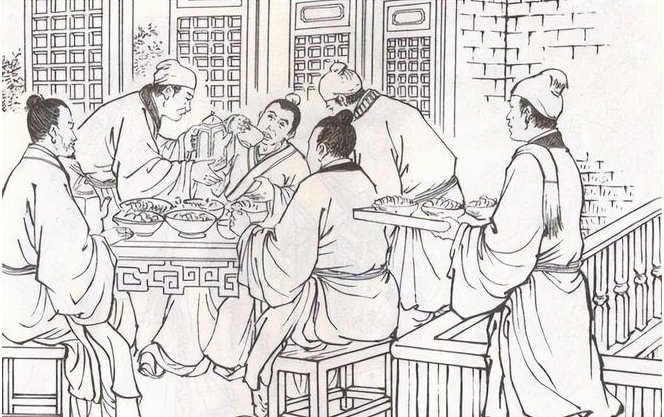

邻居们也都夸郑山勇敢,说要不是他,刘二说不定还会去别家偷。大家一起押着刘二,往镇里的里正家走去。里正听说了这事,气得拍了桌子,当即让人把刘二关起来,又派人去通知刘二的家人,让他们把赌债还了,还得赔偿赵大娘的损失。

事情传开后,镇上的人都对郑山赞不绝口。有人说,郑山不仅卖肉实在,做人更实在,多收了五文钱都要专门送回去,还顺带抓了个小偷,真是个好人。

从那以后,郑山的肉铺生意更红火了。每天早上,肉铺前都排起了长队,大家都说,买郑山的肉,不仅吃得放心,心里也踏实。

有一天,赵大娘特意包了饺子,送到肉铺来,非要让郑山尝尝。“郑山,这是用你卖的五花肉包的饺子,你快尝尝,香不香。”

郑山接过饺子,咬了一口,满嘴都是肉香,心里暖暖的。他看着赵大娘慈祥的笑脸,又想起爹临终前说的话,忽然觉得,做生意凭良心,不仅能睡得踏实,还能收获这么多温暖,真是值了。

没过多久,里正还特意给郑山送了块“见义勇为”的木匾,挂在肉铺的招牌旁边。木匾红彤彤的,和旧旧的肉铺招牌放在一起,看着格外显眼。路过的人看到木匾,都要停下来夸赞几句,郑山每次都笑着摆手,说自己只是做了该做的事。

刘二被关了半个月,出来后,主动去赵大娘家赔罪,还帮着赵大娘干了半个月的活。他再也不敢赌钱了,找了个帮人拉货的活,踏踏实实过日子。有时候路过郑山的肉铺,还会停下来跟郑山打个招呼,说要不是郑山,自己说不定早就走上歪路了。

郑山听了,心里也很高兴。他觉得,做人就该这样,犯了错不可怕,只要能改,还是好样的。

日子一天天过去,郑山的肉铺依旧开在镇东头的巷口。每天天不亮,他还是早早起来杀猪、剔骨,案板上的屠刀依旧“笃笃”作响,只是那声音里,多了几分安稳和踏实。

镇上的人都说,郑山是个有福气的人。可郑山知道,自己的福气,不是天上掉下来的,是凭良心做生意、凭良心做人,一点点攒下来的。就像那天,要是他没想着把多收的五文钱还回去,就不会撞见刘二偷东西,也不会收获这么多的信任和温暖。

夕阳西下的时候,郑山收了肉铺的摊子,锁上门,手里提着给家里孩子买的糖糕,慢悠悠地往家走。巷子里的风吹过,带着淡淡的肉香和糖糕的甜香,郑山的脸上,露出了满足的笑容。他知道,明天又是一个好天气,肉铺前,又会挤满等着买肉的乡亲们。

评论列表