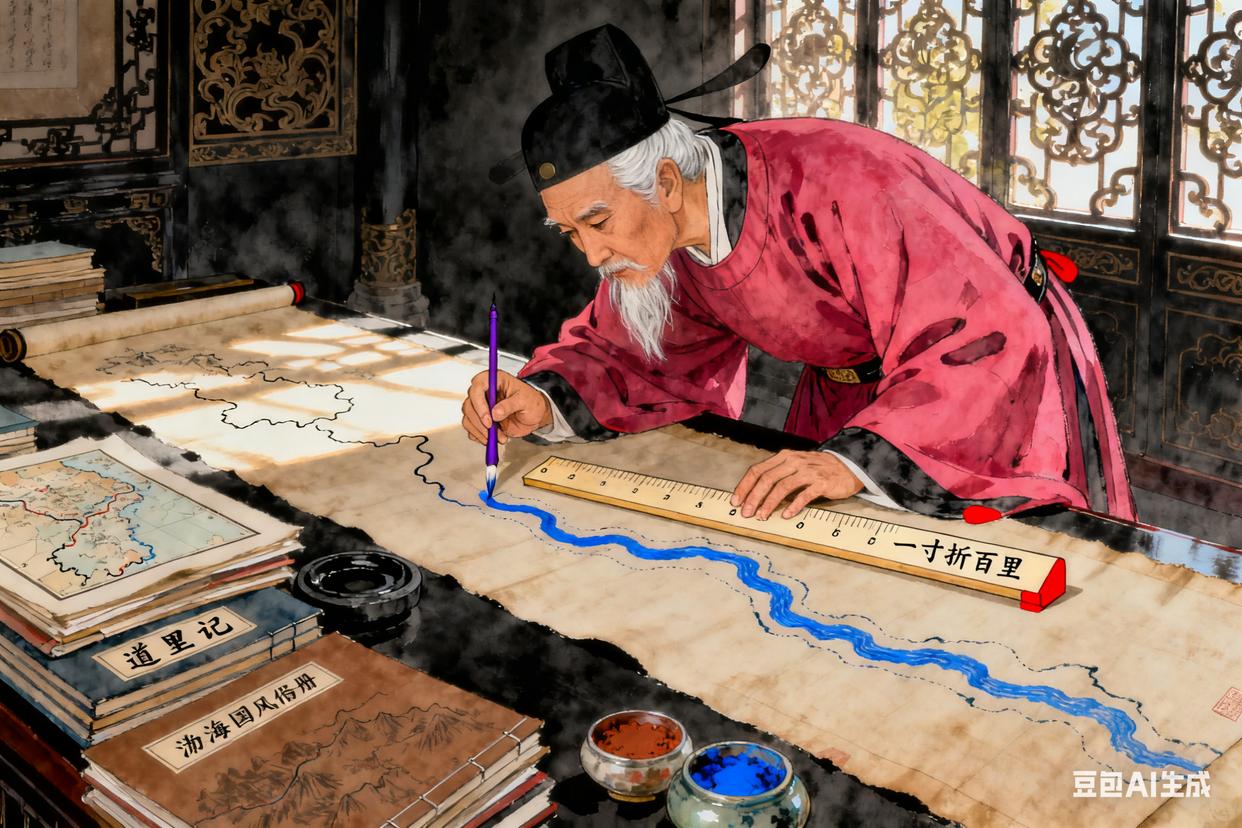

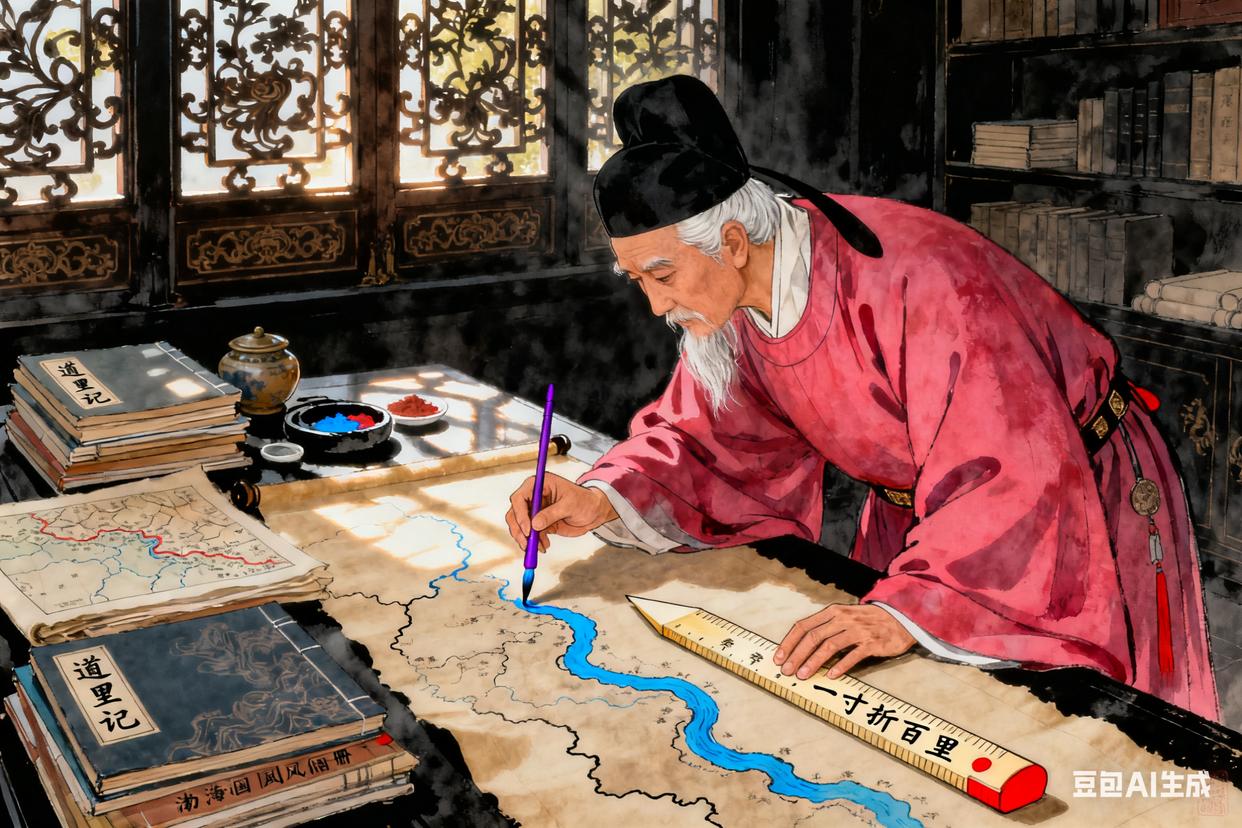

笔绘山河,尺量寰宇。贞元十四年(798年)的长安集贤院,冬阳透过雕花窗棂,落在六十七岁的贾耽身上。他身着绯色宰相袍,鬓发如雪,却仍俯身于丈余绢本前,右手握着紫毫笔,左手按定象牙比例尺——笔尖蘸着矿物研就的石青,正细细勾勒吐蕃境内的雅鲁藏布江纹路,每一笔都循着“一寸折百里”的规制,让雪域高原的山川脉络在绢上清晰浮现。案头堆叠着数十卷文书:有西域商旅带回的“道里记”,有戍边将领绘制的“塞下地形图”,还有使臣从渤海国带回的“山川风俗册”,这些泛黄的纸页,皆是他三十年心血的注脚,只为让大唐的疆域,在这卷《海内华夷图》上,不再有一寸模糊的空白。

贾耽的一生,如一部镌刻山河的典籍,以实证为墨,以精研为页,以地脉为魂,在安史之乱后的大唐,用三十年光阴绘制出“跨越华夷、贯通古今”的地理图志,为中国制图学筑起一座不朽的丰碑。他字敦诗,沧州南皮(今河北南皮)人,出身官宦世家,历经玄宗、肃宗、代宗、德宗、顺宗五朝(注:原文“八朝”为表述简化,实际主要历经五朝核心时期),官至右仆射同中书门下平章事,却始终以“地理之学”为毕生所求。《新唐书·贾耽传》载其“好地理学,凡四夷之使及使四夷还者,必与之从容,讯其山川土地之终始。其入四夷道里远近,山川险易,物产风俗,皆究知之”,这份“究根问底”的实证精神,恰是中唐最急需的“治世之基”——安史之乱后,大唐疆域缩水,西域失守,藩镇割据,朝廷对“天下山川、四夷疆域”的认知渐趋模糊,甚至连与吐蕃的边境划分都需依赖旧图,贾耽深知,“不知地,则不能治边;不能治边,则不能安邦”,这份忧虑,成了他编纂图志的初心。长安的中枢地位,恰为他“集天下地理之智”提供了便利。这座城既是帝国政治中心,也是“万国商旅、四方使臣”的汇聚之地:西域的胡商经丝绸之路而来,能详述“从安西到波斯的道里远近”;渤海国的使臣渡海入朝,可描绘“辽东半岛的山川物产”;戍边的老兵卸甲归乡,能回忆“吐蕃边境的关隘险易”。贾耽便利用宰相职权,广纳这些“活的地理资料”:他在集贤院设“地理馆”,凡有使臣、商旅入京,必邀其座谈,亲笔录下所见所闻;他派人校勘前代地理典籍,比对《汉书·地理志》《水经注》的记载,纠正其中“山川错位、道里误记”的谬误;他甚至亲赴潼关、蒲津关等边境要地,实地丈量距离,核对地形——这种“纸上考校与实地勘察相结合”的方法,让他的地理研究远超同时代学者。

《海内华夷图》的诞生,标志着中国制图学迈入“精准化时代”。这幅图以绢为底,纵三丈三尺,横三丈,是唐代规模最大的地理图:其创新有三,一是“首创比例尺”,以“一寸折百里”的比例绘制,让图中山川道里与实际疆域精准对应,这是中国古代制图史上首次明确使用比例尺;二是“区分古今”,用墨色标注当代疆域,朱色标注前代政区,让“古今地理变迁”一目了然,此法被后世制图者沿用千年;三是“贯通华夷”,不仅绘制大唐十三道疆域,更详细标注吐蕃、渤海、突厥、波斯等四夷政权的山川、都城、道里,打破了“中原中心”的地理局限,展现出“天下一家”的视野。除《海内华夷图》外,贾耽还编撰《古今郡国县道四夷述》四十卷、《皇华四达记》十卷,将图志与文字结合,详细记载各地的“建置沿革、物产风俗、交通道里”,形成一套完整的地理认知体系。《新唐书》赞其“地理之学,世无与抗”,绝非虚言——这幅图与这些著作,不仅成为德宗、顺宗朝“治边安邦”的重要依据,更影响了宋代《禹迹图》、元代《舆地图》的编纂,奠定了中国古代制图学的范式。千年后的今天,当我们在博物馆里看到《海内华夷图》的摹本,在地理信息系统(GIS)中浏览“数字地球”的三维模型,在“一带一路”建设中依据地理数据规划跨境通道时,仍能清晰触摸到贾耽“华夷图志世”的精神脉络。他留下的,不仅是几卷古地图、一部地理书,更是一种“以实证探索地理、以系统认知世界”的科学精神——这种精神,在当代民族复兴的征程中,愈发闪耀着时代光芒。

如今,我们的科研人员如贾耽般“实证探索”,用卫星遥感、无人机勘察等技术,精准测绘祖国的每一寸土地;我们的地理学家如他般“系统梳理”,编纂《中国国家地理》《中华人民共和国行政区划简册》,构建起完整的现代地理认知体系;我们的“数字地球”项目,更是将他“贯通华夷、精准制图”的理想推向新高度——通过大数据与人工智能,让全球地理信息实时共享,为防灾减灾、资源勘探、国际合作提供支撑。这份来自大唐的地理智慧告诉我们:民族复兴的征程,需要对脚下土地的深刻认知;国家治理的现代化,离不开对地理规律的科学把握;而人类对世界的探索,从来都是“从手绘的绢本,走向数字的寰宇”,但那份“实证、系统、开放”的精神内核,永远不变。长安集贤院的窗棂早已斑驳,贾耽的象牙比例尺也已湮没在历史尘埃里,但他“笔绘山河、志存寰宇”的精神,却如黄河长江般,滋养着一代又一代地理探索者。它指引着我们,在新时代的“制图”路上,既要坚守“实证为本”的初心,精准认知我们的国家与世界;也要秉持“开放包容”的视野,在全球化浪潮中架起地理沟通的桥梁;更要胸怀“为万世开太平”的使命,让地理智慧成为民族复兴的坚实根基——因为我们深知,每一幅精准的地图,都是对家国最深沉的守护;每一次对地理的探索,都是对未来最坚定的奔赴。