大家好,我是小宇,一个即将毕业的数字媒体技术专业学生。如果要用一句话形容我这几年最深的兴趣,那就是:我在和AI一起画梦。

刚开始接触AI绘画,是因为看到有人用Stable Diffusion画出超现实风格的作品。我当时的第一反应是:这不就是我梦里想要实现的画面吗?于是我开始自己研究提示词、权重、风格融合。那段时间我几乎天天泡在Midjourney和SD社区,尝试各种关键词组合。有时候一个prompt能改十几遍,就为了让那种“光打在人物脸上”的感觉更自然一点。

但玩得越多,我越感觉到“力不从心”。我知道怎么堆词、换模型,可当我想做点更复杂的——比如让AI帮我生成故事、再输出概念草图、甚至自动做角色设定——我就彻底懵了。明明AI这么强,我却只会用它画画。我开始想:有没有办法让我真的“理解”这些模型,而不是只是“使用”它?

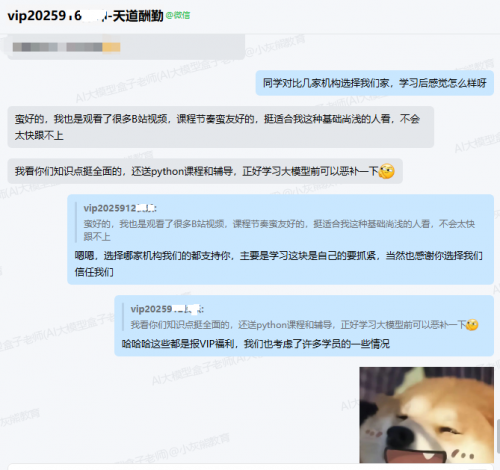

就在那时,我遇到了小灰熊AI。他们的大模型课程不是那种死讲原理的,而是把知识拆成了“能立刻用”的技能块。老师还会举特别贴近创作的例子——比如如何用Prompt设计角色性格、怎样让AI理解场景光影、甚至怎么搭配RAG让AI理解你的世界观设定。我第一次意识到,AI不仅能画画,还能参与创作逻辑。

L1阶段(大模型与Prompt核心)时,我学会了系统地写Prompt。以前写的提示词像“灵感拼盘”,但现在我知道了结构、逻辑和控制。有次作业是让我们写一个多角色的场景生成Prompt,我居然让模型输出了一张“赛博风的末日婚礼”,连灯光、角度都对味。那一刻我有种莫名的成就感——原来艺术创作和技术学习,也能这样完美融合。

到了L2阶段(RAG与应用开发),我尝试做了一个小项目:我把自己创作的世界观文案喂进知识库,让AI帮我生成剧情分支、角色对白。效果居然超出预期——就像有个会思考的剧本助理,能帮我把脑子里的碎片拼成故事。那天我笑了特别久,因为我突然明白了:AI不是“替代创作”,它是我创作的“放大器”。

现在,我正在准备毕业设计,想做一个结合AI叙事与动态视觉的互动作品。小灰熊AI的学习经历,让我有了“怎么做”的方法,也让我敢去想“我能做到什么”。

以前我只是一个会调prompt的“AI画师”,而现在,我正在变成一个能让AI帮我“实现想象”的创作者。