科举考试就像是我们今天的中考和高考。不同的是,今天的考试是为了晋升学历,而在古代,科举考试是朝廷用来选拔官员的一种方式。同时,科举考试制定的制度就叫做“科举制”。

那么,“科举制”是从什么时候开始的呢?

公元587年,隋朝统一全国后,为了选拔出有真才实学的人做官,

隋文帝开始采用分科考试的方法选拔官员。到了隋炀帝时,才正式设立了“进士科”的考试,这个“进士科”就相当于我们今天的语文、英语、数学等考试科目,最后会按照考试成绩来选拔人才。于是,我国的“科举制度”就在隋朝正式拉开了帷幕。

到了唐朝,“科举制”得到了很大的发展和完善。唐太宗李世民因为重视人才的培养和选拔,扩建了许多学堂,还建了学校宿舍,吸引来了很多学员。这一举措,大大地促进了当时的教育发展。

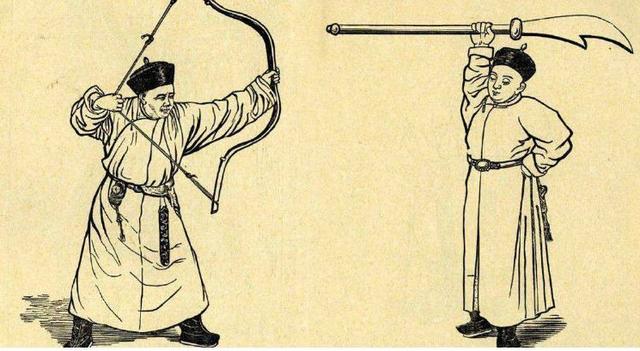

不仅如此,在武则天执政时。唐朝还推行了“武举”。“武举”相当于今天“艺考”,当然它的考试科目并不是琴棋书画,而是骑马射箭、刀枪棍棒等。在唐代最著名的武状元便是郭子仪了。

那么,文科状元又是谁呢?就是我们熟悉的唐代诗人贺知章啦。贺知章三十七岁中状元后离乡做官,等到回来时早已物是人非,他感慨万千,于是作诗一首。“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识,笑问客从何处来。”(《回乡偶书》)

唐朝虽然有文武状元,但是也有很多考试作弊的考生,这个问题就在宋朝得到了解决。

宋朝的统治者不仅重视科考,还解决了徇私舞弊的问题。他们会将考卷上考生的名字用纸糊起来,另外,还要将考卷重新誊写一份。这样一来,阅卷老师不仅不知道是谁的试卷,也无法通过字迹来辨识考生的身份。

宋朝的“科举制”果然技高一筹,但是在元朝,科举考试的效果很一般,以至于选拔出的人才大多都得不到朝廷的重视,“科举制”也因此衰落。

然而到了明朝,“科举制”又恢复了往日的生机。明朝统治者对以往的“科举制”加以改革,使它更加细致和严谨。终于,“科举制”迎来了自己的鼎盛时期。

下面,就让我们来了解一下改革后的“科举制”都有哪些科考流程吧!

明朝正式的科举考试分为“乡试”、“会试”和“殿试”三级。不过在此之前,还需要参加“童试”考试,才能有资格成为“生员”,到学院读书,并且参加之后的科考项目。

要说“童试”,就好比我们现在的入学考试,不过古代的入学考试比今天的更加繁琐。“童试”一般包括县试、府试和院试三个阶段的考试。也就是说古代人参加入学考试,都要先从县级出发,连考三级才能过关,成为“生员”,俗称“秀才”。

成为了“秀才”,有钱人家的孩子就可以到学院里去读书,而家境贫寒的人只能在家里自学,这才有了后世的“凿壁偷光”和“头悬梁锥刺股”的成语典故。

终于“寒窗苦读”了三年之后,秀才们才能参加“乡试”,要说这个“乡试”有多难呢?那时候100个考生里面,只有一个可以考上,录取率只有1%。

相比较今天60%的高考录取率,古代人真是太难了,他们读书的用功程度是今天的几十倍。难怪我们会说,古代人要是参加了高考,一定考的都是985、211的重点大学。

而考中“乡试”的人,便成为了“举人”,俗称“孝廉”,也就是孝顺父母廉洁正直的意思。这也是统治者选拔官吏的一个标准,不仅要有才学,还要品德高尚。

当然才学还是第一位,对于第一名总是会区别对待。比如,“举人”中的第一名会有一个单独称号,叫做“解元”。明朝的风流才子唐伯虎当初就考了“乡试”第一名,因此,世人也叫他唐解元。

参加完地方上的考试,又过了三个春秋,“举人”们这才背着行囊上京赶考,这次的考试叫做“会试”。因为考试时间在春天,也叫做“春闱”,“闱”就是考场的意思。

“会试”因为是比“乡试”高一级的考试,连考官都比“乡试”要多一倍。考试的氛围也极度紧张。

考生们在进考场之前先要被搜身,防止考生作弊。然后,考官会发给考生三根蜡烛,每一个考生都会被分进一个单间。

之后的三天,考生不能出房门一步,他们就在里面白天答题晚上睡觉,

直到考试结束。因为“会试”的考生人数较多,因此,会分三批进行。

经过了三天的苦战,终于到了放榜那一天,考中的考生会被称为“贡士”,而列居榜首的考生叫做“会元”。这个听起来有点像今天的VIP,它的中文意思也就是非常重要的人。

当然对于古代的“会元”,还需要再进行一场“殿试”,才能够成为真正的VIP。

“殿试”不需要经历三年五载,在“会试”之后的当年就会举行。因为“殿试”是由皇帝亲自选题和监考的,因此也叫做“御试”。

大殿之上,只能看见几个“贡士”生在奋笔疾书,他们从几十万名考生中脱颖。与此同时,皇帝会在他们身边走来走去,在天子的注视之下考试,想想都让人紧张。

终于,到了“殿试”的第三天,令人激动的揭榜时刻终于要来了。我们一起来看看前三名。

“殿试”的录取跟高考分数线分为三档的规定有些类似,分为三甲,不过一甲只有三名,第一名叫做“状元”。直到今天,我们还是会用“状元”一词,来表示高考成绩全国第一。

不仅如此,如果一个人同时获得了“解元”“会元”和“状元”的称号,那就是“连中三元”。当然,这样的人少之又少,明代也只产生过两位。

我们来继续说后面的两名,第二名叫做“榜眼”,第三名叫做“探花”。这三个就是一甲,一甲会赐“进士及第”,这也是很不错的成绩。

唐代诗人孟郊在他四十六岁时“进士及第”,“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。”(《登科后》)这句诗就表达了孟郊的欣喜之情,

不过一甲之后的排名就只赐名不排序,二甲赐“进士出身”,三甲赐“同进士出身”。

说完了明朝,“科举制”在清朝的发展也是如火如荼,并且没有被修改过。一直到了光绪三十二年,也就是1906年开始,所有乡试会试被停止。从此,在我国延续了1300多年的“科举制”正式结束了。

“科举制”从隋朝到清代的历史终于讲完啦!相比较汉代时期,由官府举荐人才的“察举制”,“科举制”真正做到了“公开考试、公平竞争、择优录取”。这个考试原则一直保留到今天,极大促进了教育事业的发展。

最大问题都只是在题库。知识爆发,现在的是题海,其实一样。论脑子古人不比今人差,论个体知识也不定多