文|史说百家

编辑|史说百家

前言西太平洋俯冲带是大陆板块与太平洋板块的交界处,其活跃的构造活动造成了地震、火山喷发等一系列地质现象,岩石圈变形作为构造边界的核心过程之一,影响着地球内部的动力学和地貌变化。

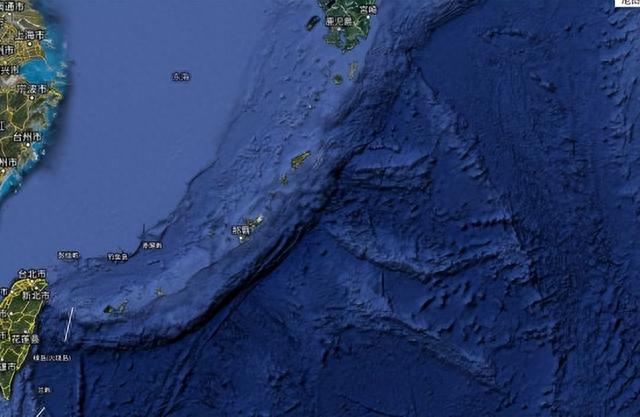

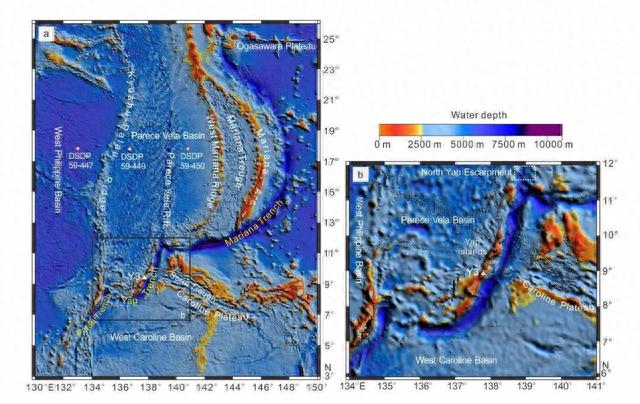

西太平洋俯冲带是一个地球表面上相对狭窄但极其活跃的地质带,它绵延数千公里,从东南亚一直延伸至美国西海岸。

在这个带状区域内,太平洋板块在俯冲作用下沿着大陆板块向下运动,形成了深海沟、弧形火山岛链等地质特征。这种俯冲作用导致了岩石圈的变形和断裂。

西太平洋俯冲带的地质背景

西太平洋俯冲带的地质背景岩石圈变形在俯冲带中受到多种力学作用的影响,主要包括弯曲应力、剪切应力和挤压应力等。太平洋板块的俯冲使得上覆板块在俯冲带附近发生弯曲,从而产生弯曲应力。

同时,俯冲带附近的板块相互挤压和剪切,形成了剪切和挤压应力。这些应力的作用导致了岩石圈内部的变形和断裂,形成了断层和褶皱。

岩石圈变形过程中积累的能量往往在地震时释放,因此地震活动与岩石圈的变形密切相关。俯冲带附近地震频繁且强度较大,这与岩石圈变形造成的断层运动有关。

通过对地震事件的定位和机制解析,可以更好地理解岩石圈变形对地震活动的影响。

为了深入研究西太平洋俯冲带中岩石圈变形的细节,地球科学家使用了各种地球物理观测方法,如地震震源机制分析、地表形变监测等。

同时,数值模拟成为研究岩石圈变形的重要手段,通过建立物理模型和计算模拟,可以模拟岩石圈在不同应力作用下的变形过程,从而揭示岩石圈变形的机制。

西太平洋俯冲带的岩石圈变形对地球地质和地震活动产生了深远影响。通过深入研究岩石圈变形的机制,可以更好地理解构造边界的演化过程,预测地震活动,从而为地质灾害防治和资源勘探提供科学依据。

随着地球科学技术的不断发展,我们有望更加准确地揭示岩石圈变形的细节,为地球内部的动力学过程提供更深入的认识。

西太平洋俯冲带作为一个活跃的构造边界,其岩石圈变形是地球内部动力学过程的重要组成部分。通过综合利用地震数据、地球物理观测和数值模拟,我们可以揭示其变形机制,并了解其对地震活动的影响。

板块构造与运动

板块构造与运动西太平洋俯冲带的地质背景源于大陆板块与太平洋板块的相互作用。太平洋板块是地球上最大的板块之一,其西边界与包括北美板块、欧亚板块和南美板块在内的大陆板块相交。

在西太平洋俯冲带,太平洋板块在俯冲作用下沿着大陆板块向下运动。这种板块俯冲是造成地质变形和构造活动的主要驱动力。

太平洋板块的俯冲在地壳表面形成了一系列显著的地质特征,其中包括深海沟和弧形火山岛链。

深海沟是地球上最深的海底地形,位于板块俯冲带的下方,形成于板块向下俯冲的过程中。同时,俯冲板块的熔融岩浆上升形成了弧形火山岛链,这些岛链与大陆板块相邻。

西太平洋俯冲带的板块交界处存在着复杂的岩石圈变形和断层活动,板块俯冲导致上覆板块在俯冲带附近发生弯曲和挤压,形成了褶皱和断层,这些断层是地震发生的主要地点,能量在断层带积累并最终释放,引发地震。

由于板块运动和断层活动,西太平洋俯冲带是地球上地震最活跃的地区之一。大部分地震发生在板块俯冲带的深部,称为深源地震,与板块俯冲过程有关。

同时,由于熔融岩浆上升,弧形火山岛链上也会出现火山活动,这些活动与板块俯冲和岩浆活动紧密相连。

研究西太平洋俯冲带的地质背景对于理解地球内部动力学、板块构造演化和地震、火山活动的机制至关重要。

通过深入研究这一地区的地质过程,地球科学家能够预测地震活动、解释火山喷发、揭示岩石圈的变形机制,为地球科学的发展和地质灾害防治提供重要依据。

西太平洋俯冲带的地质背景是复杂且引人入胜的领域,它揭示了地球内部构造和动力学过程的重要性。

太平洋板块的俯冲、深海沟和弧形火山岛链的形成,以及与之相关的地震和火山活动,为地球科学家提供了研究地球演化的宝贵案例。

这一区域的地质背景不仅帮助我们深入了解地球的内部过程,还为地震预测和地质风险管理提供了重要的科学依据。

岩石圈变形机制

岩石圈变形机制岩石圈变形是地球构造过程中的关键环节,涉及地壳和上地幔的变形和运动。在构造边界、板块交界处以及岩浆活动地区,岩石圈的变形机制对于地震、火山喷发以及地质形态的演化有着深远影响。以下将介绍一些常见的岩石圈变形机制。

在构造边界和板块交界处,板块运动和地壳应力可以导致岩石圈的弯曲和伸展。例如,正断层和逆断层的相互作用可能导致地壳被抬升或下沉,形成褶皱和断层。

岩石圈中的剪切和滑动变形是构造边界和断层带常见的现象。板块运动会导致两个板块相对滑动,产生剪切应力,从而在断层带形成断层和地震。剪切变形还可以导致岩石的破裂和滑移,影响地质构造和地表地貌。

在一些构造边界和岩浆活动地区,板块之间的挤压作用会导致岩石圈的层状变形。这种变形通常在褶皱山脉和隆起地区观察到,岩层被挤压和抬升,形成了地表的起伏和地质形态的变化。

在火山活动地区,岩浆从地幔上升到地壳,这种侵入作用会导致岩石圈的变形。岩浆侵入可以引起地壳的隆起、变形和破裂,形成火山喷发和火山岩的产生。

地球引力是导致板块漂移和地壳变形的重要因素之一。板块在地幔的流动和岩石圈的变形中会受到引力的影响,这导致了板块的运动和岩石圈的变形。

地球内部的热流作用也可以导致岩石圈的变形,地球内部的热量分布会引起岩石的膨胀和收缩,从而导致地壳的变形和地表地貌的形成。

岩石圈变形机制是多样的,涉及多种力学作用和地质过程。通过深入研究这些变形机制,地球科学家可以更好地理解地球的构造和演化,预测地质灾害,以及为地球科学领域的进一步发展提供重要支持。

地震活动与岩石圈变形

地震活动与岩石圈变形地震活动是岩石圈变形的重要表现之一,地球内部的应力积累和释放在地震过程中得到释放,揭示了岩石圈变形的机制和动力学过程。

岩石圈中的应力积累是地震活动的前兆,它是由于板块运动、岩浆活动以及构造应力等引起的。随着时间的推移,这些应力在断层带和地壳内积累。

一旦累积的应力超过岩石的抗剪强度,断层将会发生滑动,释放积累的能量,引发地震。这种应力积累和释放的过程是地震发生的根本机制。

断层是地震活动的震源,当断层发生滑动时,周围的岩石会发生位移,产生地震波。断层的滑动可以是正断层、逆断层或横向滑动。

地震波在地球内部传播,被地震仪记录下来,从而研究人员可以确定地震的震源位置、规模以及发生时间。

地震活动通常在某种时间尺度内具有一定的周期性。当一个地区发生地震后,应力会在地壳中重新分布。

这种应力的重新分布可能引起附近断层的激活或抑制,从而影响该地区未来的地震活动。这种地震活动的周期性与岩石圈变形、应力积累和释放之间的关系密切相关。

地震的发生不仅释放了巨大的能量,还可以对周围的岩石圈造成影响。大地震可以引起地表地貌的改变,形成地震断裂带、震裂和地面隆起等地质现象。

此外,地震还可能导致地下水位变化、岩石圈应力状态的调整,甚至引发次生地质灾害,如滑坡、泥石流等。

通过研究地震活动和岩石圈变形之间的关系,科学家可以努力预测地震。监测地震前的地表变形、地壳应力分布以及地震活动的模式,有助于了解地震的潜在发生地点和可能的规模。然而,地震的预测仍然是一个复杂的挑战,因为地震活动受到多种因素的影响。

地震活动与岩石圈变形之间的关系是地球科学研究的重要领域之一。地震作为岩石圈变形的重要表现,揭示了地球内部动力学过程的一部分。

通过深入研究地震活动和岩石圈变形的机制,科学家可以更好地理解地球构造演化,预测地震活动,为地质灾害防治和社会安全提供更好的支持。

地球物理观测和数值模拟是研究岩石圈变形机制的两个重要手段。通过观测地壳变形、地震活动和地球物理现象。

以及利用计算模型模拟岩石圈的变形过程,科学家可以更深入地了解地球内部的动力学行为。

影响与展望

影响与展望通过深入研究岩石圈的变形机制,科学家可以更准确地预测地震、火山喷发等地质灾害,从而提前采取措施,减少灾害损失。

岩石圈变形研究有助于了解地下的岩石性质和构造,从而指导矿产资源勘探和开发,提高资源利用效率。

岩石圈变形研究深化了我们对板块构造演化和地球内部动力学的理解,推动了地球科学理论的发展。通过预测地震活动、地表隆起等,可以为城市规划、基础设施建设以及社会安全提供科学指导。

岩石圈变形研究在地球科学领域扮演着重要角色,不仅为地球内部的动力学过程提供了深入理解,还对社会的安全和资源利用产生了积极影响。

未来,随着技术的进步和跨学科合作的加强,我们可以期待更深入的岩石圈变形研究,为地球科学的发展和人类社会的可持续发展做出更大的贡献。

随着科技的迅速发展,一些新兴技术将为岩石圈变形研究带来新的机遇,例如,人工智能和机器学习可以用于处理海量观测数据,挖掘出隐藏在数据中的模式和关联。

这将有助于更准确地分析地球物理观测数据,识别异常和前兆信号,提前预测地震和其他地质灾害。

岩石圈变形研究仍然面临一些挑战和未解之谜。例如,地震的预测仍然是一个复杂而困难的问题,尽管取得了一些进展,但预测的精度和可靠性仍有待提高。另外,一些地震现象和异常地质事件的机制尚未完全揭示,未来的研究需要深入探讨这些问题。

总结

总结未来的岩石圈变形研究需要全球范围内的合作与数据共享。地震和地质现象通常不受国界限制,因此跨国合作将有助于获得更全面的数据,揭示更广泛的地球动力学过程。

岩石圈变形研究作为地球科学的重要领域,将继续在科技创新和跨学科合作的推动下发展。它对于地球科学的进步、资源开发、地质灾害预测和人类社会的可持续发展都具有深远影响。

参考文献

西太平洋俯冲带的研究及其动力学意义[J]. 臧绍先,宁杰远.地球物理学报,1996(02)

俯冲带水圈-岩石圈相互作用研究进展与启示[J]. 徐敏;狄会哲;周志远;李海勇;林间.海洋地质与第四纪地质,2019(05)

汤加-克马德克俯冲带的地质构造与地震火山特征[J]. 张志文;杨晓东.科技导报,2023(02)

在阅读此文后,烦请您关注+评论,方便剩下后续事件有新的进展能够让您迅速关注到