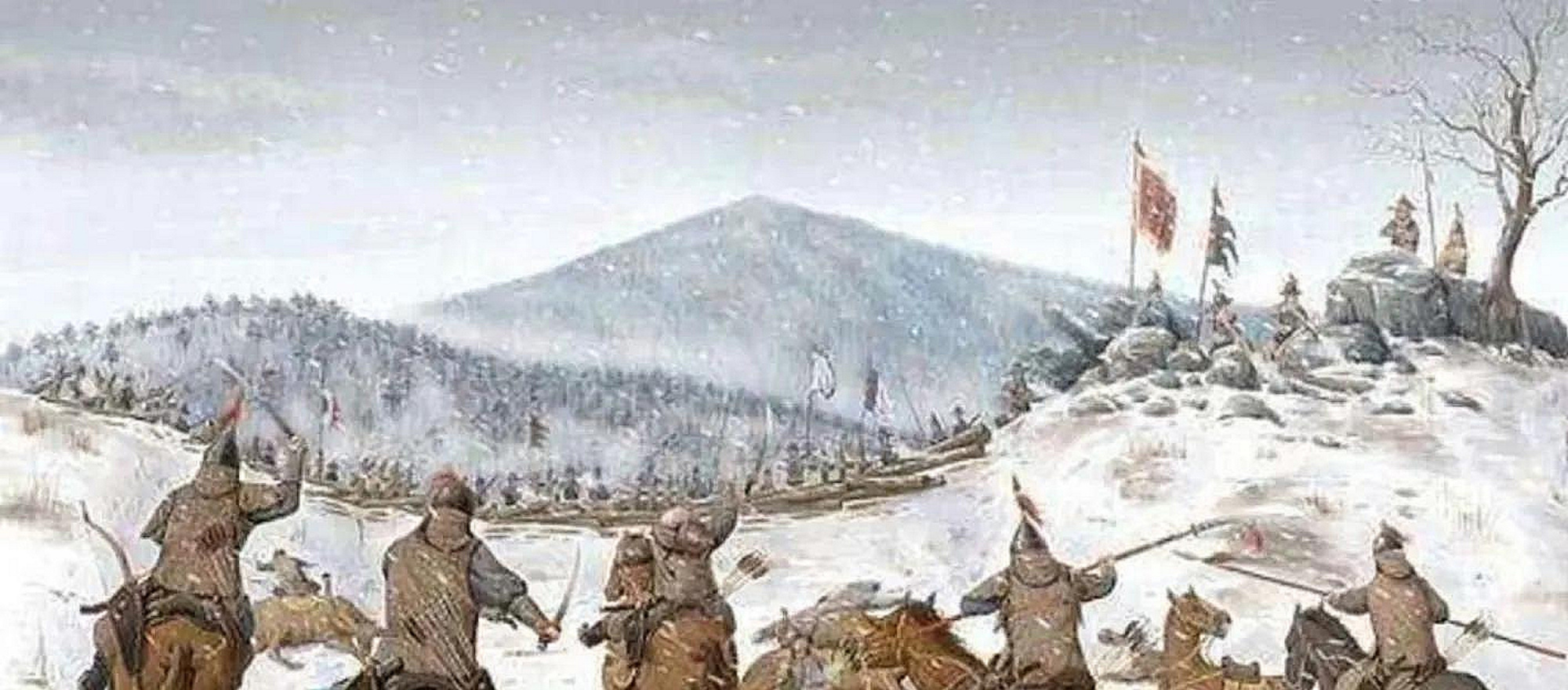

八旗制度——这不仅仅是一种军事组织,更是一部跨越时代的史诗!这个制度并非空穴来风,而是努尔哈赤深入研究后对关陇集团Q八柱国制度的巧妙改良。在新中国崭露头角之前,有何制度能与之相提并论,既有朝政智慧,又有军事力量,足以让清朝在漫漫两百年里边疆铁壁铜墙?

但这些旗人并非普通士兵,他们是精锐中的精锐,全职的武者——如此高贵的战士,正是因为太过出色,所以不可避免地会被黑暗之手触及。时光流转,军屯土地被豪强侵占,逐渐转向招募制。然而,专业化的雇佣兵为何比征兵制逊色?军人的灵魂并非仅仅在于技艺,而是共鸣、信仰。当你明白为谁而战,你不仅会自我约束,还会在战场上释放你所有的潜能。技能容易提升,但信念却难以灌输。

那么为什么明军在大规模冲突中常常触碰即崩?因为清军是由实实在在的六万职业军人组成的巨人。而明军呢?不过是一群杂牌军,只有少数军官和他们的家丁能称得上是职业军人,其余的不过是炮灰罢了。明朝对待自己军人的吝啬简直令人难以置信。抚恤金?微不足道!就连在吴桥兵变中死守登州的葡萄牙枪炮教官都只给了十两抚恤金。直到崇祯八年,抚恤金才被提高到三十两,但国库空虚,哪里来的钱?在万历援朝之战中,一个阵亡士兵的家属仅得到三两银子,最高级的指挥也仅得到十两。而在明朝那效率低下的官僚体系中,究竟能拿到多少,还是个未知数。

这些鲜明的差异不仅仅是数字,它们是由政策塑造、由信念雕刻出的两个截然不同的命运!

看明朝的军饷,连丧命在战场的士兵家属也难以得到足够的抚恤,一年仅十两银子——这在明军中竟被视为“高额”待遇。击杀倭寇?赏你三十两银子,仿佛把英勇就义的生命当成了市场上的廉价货。

再看宋应昌的职期,为了援助朝鲜,他把南兵的军饷提到了一年四十三两,这才是值得一提的数字!而结果呢?朝鲜史书也赞誉说:“南兵不顾生死,一往直前。”待遇是士气的燃料,忠诚的筹码,没有人愿意为吝啬的主子赴汤蹈火!

而明朝的军队继承制度,只能用“吝啬”两字来形容。阵亡的军官,儿子可以继承职位并领全额俸禄,但如果是士兵阵亡,简直就是天壤之别——三年全额军饷之后就减半,不论他为国家做出了多大的牺牲。

再对照清朝八旗的待遇,哦,那可真是“高贵”的待遇。月给银四两,岁支米四十八斛——这样的数字才能媲美士兵们在战场上表现出的英勇和忠诚。不只是金银和粮食,这背后是一种信仰,一种对忠诚和英勇的高度尊重。

听好了,这不是数字游戏,这是命运的交响曲,是忠诚和勇气的有形报酬。待遇决定态度,态度决定一切。在这波澜壮阔的历史剧中,你会发现,一个王朝的兴衰往往只是一个数字,一个待遇,一个信仰的问题。这是多么悲壮和让人深思的一课啊!

明朝的戚继光,用微薄的十两银子和额外的赏金激励士兵,堪称节俭但非吝啬。家属有月粮,战士有行粮,一切算得精准。大将宋应昌更是慷慨,使南兵年薪达43两,赢得他们的忠诚。

明军官若阵亡,嫡长子继承一切。平民士兵无嗣则全额军饷三年,给家人留下永恒的伤痛。

相较之下,清朝的八旗士兵待遇丰厚,死后抚恤更是一笔巨款,给予了他们不仅是职位,更有一个被国家呵护的未来。

明朝用生命证明了一点:军人不是棋子,他们有血有肉,更有尊严。你若轻视他们,他们会去找到更好的归宿。因此,军人应被尊重,这是明朝用鲜血教给后人的课。

在清朝盛世的背后,别忘了,这庞大帝国的命脉其实脉动在京津这片繁华的土地上,不是满蒙汉八旗那一手遮天的权谋。说白了,这些彩旗只是一个华丽的外衣,保护着脆弱的身体不被文言文化侵蚀。所以,别告诉我你想恢复满族风俗——这不过是历史的倒车。

殖民政权?哈,别开玩笑了。如果你真想知道,翻开那些充满权谋与奸诈的清末官场小说吧,答案就在那里,黑白分明。比一比,和现今的官场有何区别?如果你依然怀疑满族不属于这片土地,那就读读高阳的《慈禧外传》,看看他们如何书写了这个帝国的命运。

让我们面对现实吧,清朝不仅仅是历史,它是一面镜子,反射出今日中国的根和骨。没有清,就没有今天的我们。所以,请别忙着贴标签,而是深刻理解它,以更全面的角度看待我们自己。