在欧洲,法国向来是一个另类的存在。

上世纪60年代,就在美国联合欧洲对中国层层封锁之际,法国却频频向中国示好,还破天荒地与中国建交,在世界范围内掀起了一场政治“地震”。

然而,1967年6月17日,中国首颗氢弹试爆成功,成为第四个拥有热核武器的国家,法国却没有向我国表示祝贺。

恰恰相反,二战英雄、著名的“亲华总统”戴高乐收到消息后怒不可遏,在办公室内拍着桌子大发雷霆,还逼迫下属立下了“军令状”。

那么,戴高乐到底为何如此生气?中国氢弹试爆成功,对法国又造成了怎样的影响?

氢弹试爆,戴高乐震怒自从美国在广岛、长崎丢下两枚原子弹后,世界各国首次见识到核武器的巨大威力,也开始着手核武器的研发工作。

继美国以后,苏联、英国和法国都分别拥有了属于自己的原子弹,中国也不甘落后。

我国经过多年的艰苦奋斗,终于在1964年成功试爆原子弹,正式迈入拥核国家之列。

然而,在冷战的格局下,军备竞赛永远不会停止。

1952年,美国举行了一场名为“常青藤行动”的试爆试验,第一枚氢弹腾空而起,再次震惊世界。

于是,各国又开始了对氢弹的科研攻关,从原子弹到氢弹,美国用了7年时间,苏联和英国均用了4年。

1964年,中国第一枚原子弹爆炸后,国家立即做出决策,不惜一切代价研制氢弹。

通过众多科学家夜以继日、废寝忘食的努力,仅用了2年零8个月,中国的首枚氢弹便在罗布泊上空绽放,一时间,举国欢腾,举世震惊。

而戴高乐对核武器的研发工作也十分重视。

可当他得知中国的氢弹试爆完成后,顿时怒不可遏地将所有负责核武器研发的官员以及科学家全部叫入办公室,对他们进行了长达两个小时的批评。

最终,戴高乐下达最后通牒——“在我死之前,一定要看到氢弹试爆成功”。

原来,法国也一直致力于氢弹的研发,然而,法国的第一枚原子弹比我国早了4年。

但在我国氢弹试爆成功时,法国的氢弹却仍旧没有进展,所以戴高乐才会如此生气。

毕竟,法国和当时的中国相比,有着成熟的工业体系,然而,法国的氢弹研发进度,却被中国甩在了身后,一贯好强地戴高乐,又岂能容忍这一情况的出现?

事实上,从1945年原子弹问世那天起,戴高乐便第一时间投入核武器的研发,而法国的核武之路,也充满了传奇色彩。

研发核武,投入巨大我们都知道,法国是二战的战胜国成员之一,不过,在二战初期,法国却光速投降,甚至被德国的傀儡政权所把控。

但这也带来了一个好处,那就是法国并未受到如其他欧洲国家一般的轰炸,基础设施大多得以妥善保留。

正因如此,二战结束后,法国的工业体系很快恢复运转,速度远超英国等老牌资本主义强国。

除了工业,依靠着海外殖民地不断输血,法国的经济也迅速恢复。

此外,法国还拥有居里夫妇等顶级的科学家,在工业、经济和人才具备的情况下,研制原子弹自然水到渠成。

1945年,戴高乐便一手建立了原子能委员会,并任命居里夫人的女婿约里奥·居里担任委员会的一把手。

从此以后,法国核物理事业发展神速,1948年发现了铀矿,同年便建立起第一座核反应堆。

次年又成功分离出钚,这样的研究速度,放眼世界都不可谓不快。

1960年,法国试爆原子弹成功,成了继美国、苏联和英国后的第四个拥核国家。

原子弹的成功研制,给法国带来了巨大收益,此后,法国再也不用受制于英美,在欧洲的地位也与日俱增。

于是,戴高乐继续加大对核武器的投入,仅1962年便拨款70亿法郎,致力于氢弹的研究。

按理说,在原子弹的基础上研制氢弹,应该是水到渠成的事,但过程并非如此简单。

几年间,法国原子能委员会耗费了大量资金、付出了诸多努力,但仍旧一无所获。

氢弹的核心技术仍被美、苏、英三国牢牢掌握,法国穷尽所能,也无法攻克技术难题。

直到1966年,法国一位年轻的物理学家才取得突破,掌握了氢弹的基本原理。

但从原理到实现,仍有着难以逾越的鸿沟,一时间,法国科学界一筹莫展,戴高乐也心急如焚。

就在这时,一个来自英国的神秘人找到戴高乐,并表示可以透露氢弹的相关资料。

不过,氢弹在当时的英国,属于核心机密,天上又怎会掉馅饼呢?

戴高乐对这个神秘人将信将疑,但氢弹的巨大诱惑还是让他动了心。

在进行一番调查后,戴高乐选择相信这个神秘人,并将他提供的资料下发原子能委员会,帮助他们进行研究。

事实证明,神秘人的确来头不小,他手中的资料也被证明准确无误。

然而,就在戴高乐重拾信心的时候,一则来自东方的新闻如同晴天霹雳般击中了他——1967年6月17日,中国的第一枚氢弹试爆成功了。

戴高乐的愤怒不无道理,在他看来两国的国力差距实在太大了。

首先,从清末以来,中国便深受西方帝国主义国家的荼毒,国土四分五裂,军阀割据、党派林立的乱象层出不穷。

更为严重的是,日本对中国发动了长达14年的侵略战争,在此期间,中国人民艰苦奋战,产生了数千万的人员伤亡和难以估量的财产损失。

可以说,新中国建立在一片满目疮痍的土地上,从工业,到经济,再到军事,都需要从头来过。

反观法国,长期以来都是欧洲的强国,二战期间受到的损失也很小,研制核武器,比起中国占据极大优势。

其次,中法之间的科研能力差距明显。

刚才我们已经提到过,法国有着居里夫人等顶级科学家,但新中国却只能依靠钱学森等海外留学生。

在戴高乐看来,研制氢弹的进度法国根本没有任何理由落于中国之后,因此,戴高乐立下了“军令状”,要求氢弹必须在自己过世之前研制成功。

接到任务后,法国政府将大量资源向原子能委员会倾斜,不过,在这个关键节点,英国的神秘人却突然沉默,再也不愿提供资料。

为了让他开口,戴高乐甚至动用情报部门,对他进行了长期的监视和逼迫,终于,神秘人交出了最核心的技术,法国的氢弹也取得了大幅进展。

1968年,法国科学家发现,氢弹的研制方案,竟然与1964年他们舍弃的方案完全符合。

在这个方案的基础上,科研人员成功研制出了氢弹,法国成了第五位拥有热核武器的国家,由于走了些弯路,这一天整整迟到了4年。

氢弹研制成功后,戴高乐一桩悬而未决的心事终于放下,他对成就显著的新中国也产生了浓厚的兴趣。

经过一些接触,中国人民也开始了解法国这位著名的铁腕总统。

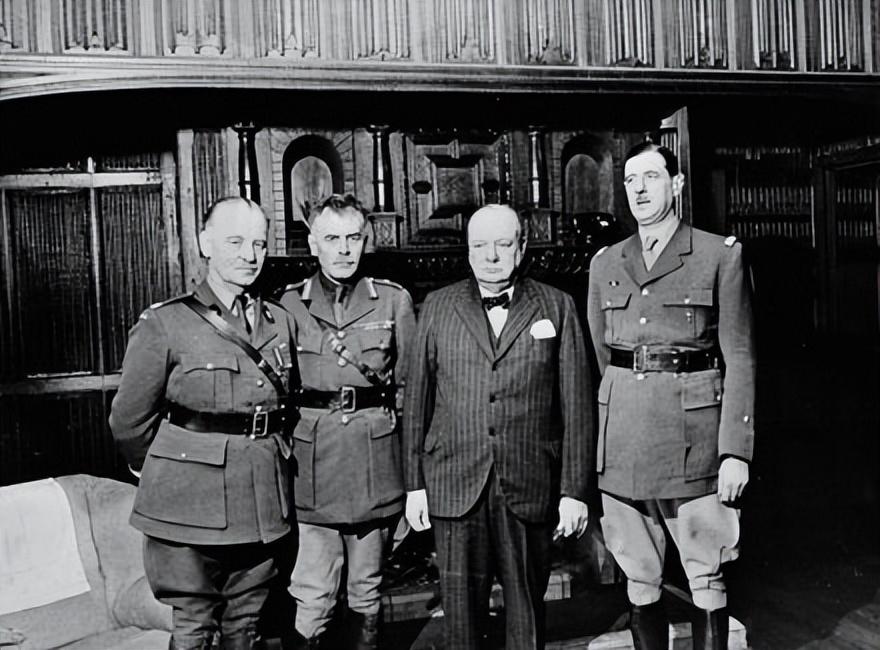

历经一战二战,成就铁血将军戴高乐成名还得追溯到1914年第一次世界大战期间,当时他刚从大名鼎鼎的圣西尔军校毕业,便加入第33步兵团,以连长的身份踏上法国东北部的战场。

作战期间,戴高乐总是以身作则、带头冲锋,一年内,他曾三度负伤,大腿被刺刀刺中,面部被炮弹灼伤,还曾遭到毒气攻击,在前线晕厥不起。

此外,后来他还不幸被俘入狱,五次逃狱都被捉回,遭到了惨无人道的刑罚。

但即便如此,戴高乐始终没有放弃必胜的信念,直到4年后战斗结束,他才得以回到祖国,由于这段曲折的经历,他开始在军中崭露头角。

此后十年间,戴高乐历任圣西尔军校讲师、法国陆军参谋部最高战争委员会副主席、国防部秘书等职位,在法军内部稳扎稳打。

他还出版了《敌人内部的倾轧》《建立职业军》等军事著作。

并提出建立一支结合机动能力和毁灭性火力的装甲师,配合常规军作战,从而达到既能主动出击又能出奇制胜的效果。

这一装甲部队的想法在当时十分超前,引起了一阵轰动,甚至受到了德国的关注,戴高乐的名字也逐渐在欧洲各地流传开来。

1937年,戴高乐晋升上校,任第507坦克团团长,两年后,英法向德国宣战。

戴高乐高瞻远瞩地提出,利用坦克和飞机联合作战将取得奇效,但法国议会主席保罗·雷诺并未采纳他的意见。

反倒是德军与他不谋而合,使用飞机与装甲车,同时在空中和地面发动攻势,很快便击穿了法国自以为坚不可摧的防线。

此后,戴高乐率军于蒙科尔内及拉昂地区多次取胜,但已是杯水车薪。

1940年6月,巴黎沦陷,保罗·雷诺的继任者贝当决定停火,戴高乐却坚持作战,不愿举手投降,因此被贝当排挤出局,开始在英国流亡。

在英期间,戴高乐时刻不忘祖国,他组织起一个名叫“自由法国军队”的武装力量。

1941年9月还成立了流亡政府,坚持和德军作战,直到1944年6月6日诺曼底登陆取得成功,戴高乐这才得以重新踏上法国。

望着被解放的国土,他慷慨激昂地发表了公开演讲,此后,法国民众将他视为民族英雄,“戴高乐将军”也成了他一生的美誉。

二战结束后,戴高乐曾担任临时政府总理,也曾黯然下野。

直到1958年,法国内外交困,海外殖民地纷纷爆发独立运动,境内同样暴动频发。

戴高乐再次临危受命,接过法兰西共和国总统职位,并开始了大刀阔斧的改革。

铁腕总统,仰慕中国在外界看来,戴高乐无疑是一个铁腕总统,无论是处理殖民地问题,还是解决国内争端,他都雷厉风行、从不手软。

尤其是在英美眼中,戴高乐是出了名的“刺头”。

原因也很简单,戴高乐并不认同美国霸权,更不屈服于美苏争霸的世界格局。

在他看来,欧洲是“欧洲人的欧洲”,必须要保持独立,而法国作为欧洲的强国,应当起到中流砥柱的作用,以独立自主的方式,应对美国霸权的挑战。

这一系列独立的外交政策,被称之为“戴高乐主义”。

不过,要想在群狼环伺之下保持独立发展,必须要有强大的实力,而这,也是戴高乐积极研制核武器的根本原因。

从1945年二战结束,到1968年氢弹研制成功,戴高乐共投入数百亿法郎,以及不可估量的人力、物力。

这一举措,大大加强了法国的军事能力,确保了法国能够免于美苏的威慑。

可以说,戴高乐的想法和我国“独立自主”的发展路径殊途同归,也正因如此,戴高乐对中国一贯推崇备至。

虽然得知中国率先研制出氢弹时,他有些气恼,但这也只是对法国科研界“怒其不争”的表现,而对于中国,他则是充满了敬意。

事实上,早在1964年戴高乐便与我国取得联系,并发表了联合公告,正式宣布建交。

作为欧洲首个与中国建交的国家,法国无疑承受着巨大压力。

但戴高乐却无视来自英美等国的责难,积极与中国保持贸易往来,甚至还想要前来中国访问,与毛主席会面。

可惜的是,1970年,就在戴高乐将访华提上日程之际,他却因心脏病猝然离世,留下了永远的遗憾。

戴高乐去世后,我国天安门广场、新华门前和外交部三处降半旗致哀,这是我国首次给予一位外国元首如此礼遇。

结语正如毛主席所说,戴高乐是“反法西斯侵略和维护法兰西民族独立的不屈战士”。

他一生戎马,用血与泪灌溉出一个崭新的法国,而他与中国的往来,更是凸显出高度的政治智慧和超前的战略视野。

如今,世界局势风云再起,中国和法国的力量对比早已不可同日而语。

但不管如何,独立自主、自力更生,仍旧是一个国家、一个民族进步的不竭动力,当年“两弹一星”的精神,将鼓舞中国不断前进。