十九世纪六十年代中期,尼采初入大学,他发现大学里,人们成群结队,争相加入各种协会,生怕自己不合群。

那时候的尼采,为了让自己看起来是合群的,也加入了协会,他放弃了个性,以为会获得更多,可结果得到的,只是空虚和寂寞,只是旁人根本无法理解的孤独。

尼采渐渐与周围的人背道而驰,此时的他,不知道人生有什么意义,不知道该怎样度过自己的一生,但他想去探索,去寻求答案。

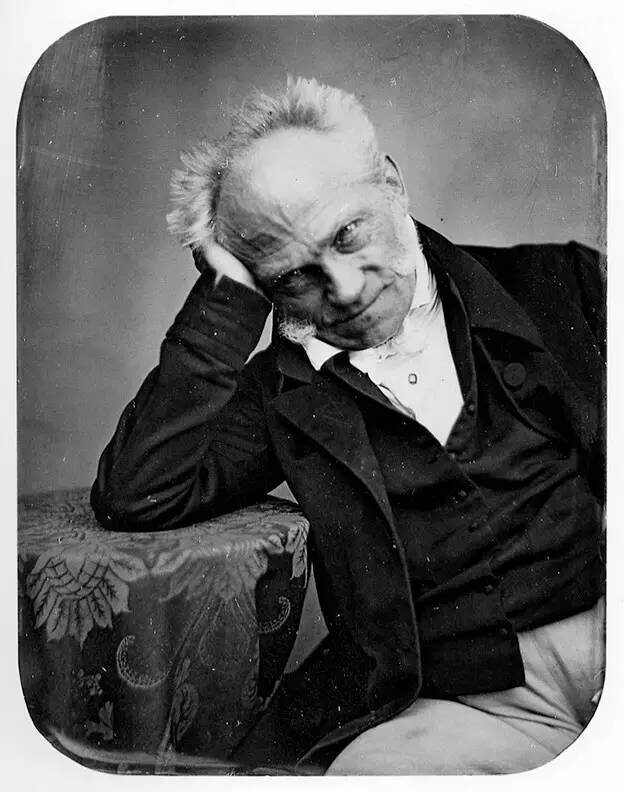

直到他偶然读到叔本华的《作为意志和表象的世界》,尼采觉得,这本书就是专门为他写的,他读得如痴如醉,读得忘乎所以,因为这本书,他觉得自己的灵魂再次充实起来。

叔本华觉得,人生可能没有意义,甚至就是一个错误,只是一团欲望在燃烧。

尼采觉得自己找到了同类,只要这世界有跟自己一样的人,有了精神导师,就什么都不怕了。

尼采不信上帝,但他信叔本华,在战场上,九死一生,他不求上帝保佑,反而低声呼唤:

叔本华保佑。

可惜那时候,叔本华已经去世了,但他也有了自己最强大的追随者,那就是尼采。

多年以后,面对人生,叔本华总觉得人生最重要的不是外在的东西,真正能让一个人活得幸福的,往往是内在的素质。

但他话锋一转,就说了一句很现实的话,假如一个人一开始就有丰厚的家产,不必为生活奔波劳碌,能够独立自主地生活,这是一种难得的幸运,因为他可以摆脱人生的贫瘠,从大众的苦役之中解脱出来。

这世间大多数人,都在为生存奔波劳累,不要说解脱出来,他就是连想都不敢这样想。

然而,叔本华比较幸运。

1789年,叔本华出生在一个富有的商人家庭,从小衣食无忧。

但人生没有完满的存在,一切都会存在缺憾,父亲是成功的商人,总是有很多工作,对叔本华就疏于陪伴。

母亲呢?她年轻,性格活泼,热爱交际,可是对于儿子,她却没法真正去爱,她会想起儿子,会爱儿子,但只是在她无聊的时候想起。

所以叔本华说:

“和所有年轻的母亲一样,我只是一个新的玩偶而已。”

他觉得自己就是母亲的玩偶。

母亲对叔本华关心很少,陪伴也不多,这就导致,叔本华虽然物质生活丰富,但精神生活缺乏。

六岁的时候,叔本华就对这个世界充满绝望。

“我还是六岁的时候,一天晚上,父母从外面散步回来,发现我深陷于绝望之中。”

作为事业有成的商人,父亲当然希望儿子长大后,能继承自己的事业,并将之发扬光大。

所以作为父亲,他为叔本华选择的道路,就是读商科,当学徒,将来做一个生意人。

年幼的叔本华,在父亲的培养下成长着,他虽然不喜欢父亲安排的这种生活,但不知道如何反抗。

我们成长,就是为了有力量选择自己的生活。

然而很多人在长大后,却忘了去选择,只是一味忍受着。

人生就是一场修行,要经历好多好多,才能将生活修成自己喜欢的样子,才能将人生修成自己喜欢的样子。

可悲的是,无数人只能活成自己不喜欢的样子。

九岁的时候,叔本华进了学校,开始系统学习。

父亲觉得,一个成功的商人,还应该学习社交、舞蹈,还要会和大家闺秀周旋,至少要让自己看起来像一个绅士。

当然,叔本华还免不了要学习货币换算,因为做商人,总得会算账。

然而,叔本华都不喜欢,他既不喜欢跳舞,也不想获得大家闺秀的赏识,他甚至孤僻得连朋友都没有。

经商类的书籍,让他痛苦,他喜欢文学和哲学,这些书让他痴迷,他沉迷于这些书中,为自己打开了另一个世界。

15岁的时候,父亲给了叔本华两个选择:

第一,学习喜欢的文科,但要自己赚钱养活自己。

第二,给钱,让他漫游欧洲,回来后经商做学徒。

其实,对于一个十几岁的年轻人来说,第二个选择太具有诱惑性,而第一个选择,太具有恐吓性。

父亲这么做的目的,也是逼叔本华经商。

叔本华屈服了,他选了第二条,卖身为商。

漫游欧洲,叔本华游了两年,他一路上都在写日记,两年的时间,他的精神得到了成长,也为他日后的哲学事业提供了丰富的素材。

1804年8月,叔本华结束了欧洲漫游,回到家,按照约定,当了一名学徒。

此时,他十七岁,英姿勃发。

然而,叔本华的学徒生活,并没有持续太久,父亲病重,随后离开了人世,给叔本华留下了一笔丰厚的遗产,这笔遗产有多丰富呢?足够叔本华一辈子不工作,也能舒适地生活。

父亲死后,叔本华对母亲越来越失望,他觉得,父亲的死亡,都是母亲轻浮的生活方式造成的,父亲病重在床,母亲却还在自己社交乐园里享受。

在叔本华眼里,母亲嫁给父亲,只是为了物质而已。

他说:

“我知道女人是什么。她们把婚姻当成为自己提供吃穿的补给站。”

人生突如其来的变故,让叔本华深刻地感受到,这个世界确实不美好,人来到这样的世界,本身就是一个错误。

父亲去世后,母亲在魏玛生活,春风得意,结交了很多文人雅士,其中有一个,就是大作家歌德。

作为母亲,叔本华的母亲不称职。

看到叔本华的困境,她也心有不忍,她希望叔本华能摆脱父亲的期待,去做自己喜欢的事情,但她拒绝让叔本华和自己一起生活,怕扰乱了她的幸福。

在母亲的鼓励下,叔本华似乎获得了力量,他摆脱了学徒生活,开始进入学校,学习自己喜欢的学科。

重新进入学校,叔本华开始了新的生活,他长得好看又多金,加上丰富的阅历,使得他成为校草人物。

然而,他和许多贵族子弟厮混,花钱大手大脚,毫无节制,让母亲大为不满。

在他老妈看来,叔本华选了不赚钱的哲学专业,以后注定只能吃老本,靠遗产生活,还不懂得节制,这以后可咋整呢?

另一方面,叔本华在学校有些得意忘形,他写讽刺诗,将许多老师都得罪了,走到哪里都不太受老师欢迎,最后只能灰溜溜地离开。

母亲告诉他:

“你人不坏,也不是没有思想和教养。我知道没有几个人能够比得上你,尽管如此,你还是令人十分厌烦,让人难以忍受。”

反正就一句话,你不要跟我生活在一起就好。

最后,母亲为叔本华单独租了房子,让他独自生活。

在学校转了一圈,叔本华爱上了思考,总是沉迷于形而上学,还在思考人间苦难。

只是这人间疾苦,似乎没有尽头。

人生有许许多多的岔路,但人只能选择一条,我们永远无法确定什么最好的,只能尽量去看到,到底什么才是最适合我们的。

当然,每条路都能走下去,但我们只有走在最适合自己的路上,才能走得最舒服。

1809年,叔本华21岁,他终于成长到可以自由支配财产的年纪了。

丰厚的遗产,每年都能给他带来足够的年金,让他生活无忧。

他继续前往大学学习,下定决心要成为一个哲学家。

他说:

人生殊可悲,我决定以毕生思考它。

有人劝叔本华,不妨找个女朋友,叔本华回:

“人生苦短,倏忽不定,不值得费这个力气”。

就这样,叔本华决定,仔细思考人生,绝对不浪费时间,然而,要思考人生,一个人就要能跳出人生,因为在问题里,看到的永远都是问题。

他想了解人生,于是学习哲学。

为了学习哲学,他前往柏林大学,因为此校有许多著名哲学家,大哲学家费希特就是学校校长。

然而,叔本华并不喜欢费希特,在他看来,费希特就是胡扯,是疯狂的梦呓。

通过这些怀疑和学习,叔本华自己的哲学思想,也越来越清晰,他在笔记中说:

“人应当从自己的生活之中升华而出,应当认识到,一切过程和事件,喜悦和痛苦,都无法触动他那优良的、内在的自我,一切不过是一场游戏而已。”

他已经看到,世界很多东西,都是幻象,一切都是虚无,只有最内在的自我,才是人活得好坏的关键。

后来,柏林爆发战争,很多人都在保卫柏林,叔本华觉得没意思,但还是捐献了一笔钱,然后逃之夭夭。

没多久,叔本华完成了自己的博士论文,成为一个真正的哲学博士。

讽刺的是,在母亲看来,叔本华的博士论文,狗屁不通,不会有人喜欢这种东西。

但这篇论文,就是叔本华哲学思想的雏形。

他说:

“人们总是追寻自己没有的遥远的东西,而不是把握住自己所拥有的近在咫尺的东西;人们总是向外去寻求满足,而不是回归自我,在这里所有的谜团都可以解开。”

在他看来,外在的东西,其实都是假的。

人只有让自己的内在越来越丰富,慢慢回归自我,才不会迷失了自己。

其实他就是想说,自我满足比外在的满足更重要,一个人的幸福,乃至他的整个生活方式,最根本的东西都是内在力量,而不在别处。

叔本华虽然告诉人们,外在的东西并不重要,但终其一生,他其实也都在积极追求外在的东西。

拿到博士文凭后,他就自己出钱,自费出版了论文,总共出版五百册。

然而,果然跟母亲预言的一样,没有人喜欢这篇论文,所以叔本华的书,几乎都没有卖出去,除了送人,就是腐烂。

他还将自己的论文寄给大名鼎鼎的作家歌德。

此时的歌德,成名日久,正沉迷于研究色彩,看了叔本华的文章,他很欣赏这位年轻人,他甚至觉得,叔本华的想法与自己不谋而合。

但在此前,歌德根本看不起叔本华。

此时,他对这位年轻人另眼相待,邀请叔本华一起研究色彩,一起做实验,他想将叔本华培养成自己的忠实信徒。

可是让歌德想不到的是,这位一无所成的年轻人,竟然是一个奇葩,他只忠于他自己,根本就不愿意对歌德唯命是从。

很多观念上的不同,让两人很快就闹翻了。

此时的叔本华,独来独往,特立独行,我行我素,让很多人极其不满,就连叔本华的母亲,也接受不了自己儿子的行为,母子关系濒临崩溃。

1814年,叔本华离开母亲,自己生活。

他说:

“既然我可以选择,那么我希望居住在一个自然风光优美、艺术氛围浓厚,并能够为我提供丰富的研究资料的地方。最重要的是,这个地方必须要让我获得必要的安宁。”

他真的找到了这样一个地方,风光优美,艺术氛围浓厚,那就是德累斯顿。

在德累斯顿,他频繁出入剧院,欣赏优美的歌剧。

他喜欢在小酒馆与人辩论,享受胜利的喜悦。

他没有朋友,因为他为人孤傲,喜怒无常,但他很傲娇地说:

“没有人配得上我的友谊。”

他在这里住了四年,完成了生命中最重要的作品《作为意志和表象的世界》。

《作为意志和表现的世界》完成后,叔本华仔细阅读修正,觉得这是一篇杰作,并且前无古人,是一种全新的哲学体系。

他对出版商说:

“我的这部作品是一个全新的哲学体系,毫无虚言。迄今为止,还没有任何人有过这样的思想。”

此时的叔本华,不到三十岁。

人生意气风发,肯定了人的意志,肯定了人最内在的东西。

也肯定地说,生命是痛苦的,快乐是短暂的。

对于自己的作品,叔本华充满信心。

他不断写信催促出版社,甚至出言辱骂,这惹恼了出版商,对方直接怼叔本华:

“从您信中表现出来的粗鲁和缺乏教养,让人觉得您不是一位哲学家,而是一个车夫。”

他觉得外在的东西没有意义,可他却被这些东西捆绑着。

出版虽然一波三折,但叔本华觉得,作品已经完成了,最重要的事情完成了,可以出去玩了。

于是,他去了意大利,旅行。

曾经,他觉得,女人会影响他思考,谈恋爱是浪费时间,可是现在,人生的一大作品完成了,他认为可以谈恋爱了。

于是,在意大利,他遇见了那些可爱的女孩,他居高临下地向她们表白,可是,没有人能受得了这位年轻的哲学家的傲慢无礼、外加无趣。

最终,叔本华恼羞成怒:

“只有男性的智慧为性冲动所蒙蔽时才会以佳人来称呼那些矮身材、窄肩膀、宽胯骨、短腿的性别。”

他吃不到葡萄,所以葡萄是酸的。

他决心继续回来开创哲学事业,可是《作为意志和表象的世界》却无人问津,根本没人感兴趣,大多数都烂在了书店里。

于是,哲学家叔本华惊呼:

“任何人生的历史都是苦难的历史”。

但对于这苦难的人生,他并不悲观,而是自我激励:

“但愿我能驱除把蚂蟥和青蛙视为同类的幻觉,那就太好了”。

他想做一个哲学教授,因为他觉得,既然热爱哲学,打算献身哲学,那就应该通过哲学养活自己。

1820年,他果然成了大学教授,和黑格尔同校竞争。

他高调地称自己是复仇者,专门来挑战黑格尔的权威。

然而,这场挑战的结果是,叔本华失败得一塌糊涂。

尽管学校做了大量宣传,他口才也很好,辩论起来精彩绝伦,讲课充满激情,但他只吸引了5名学生。

而隔壁黑格尔的课堂上,黑格尔用一口带着浓重口音的语言,平平淡淡地讲述,毫无激情可言,却吸引了无数学子,教室里面人满为患。

叔本华不死心,他不断尝试,可结果都是失败。

他不得不悲哀地说,没有人理解他的哲学。

人生没有意义,欲望就是全部,但大多数人,不会承认这一点,因为这太悲伤了,自己拼死拼活努力的人生,竟然只是一团燃烧的欲望。

叔本华十分失望。

既然失望了,那就离开吧。

他不想再受这样的侮辱,不愿和黑格尔在同一学校教书。

但他并不想放弃当哲学教授的想法,他想让世人理解自己的哲学,知道自己哲学的伟大。

然而,他的尝试一次次地失败了。

失败了,也不要紧,他打算曲线救国,做个翻译家,打出一点名气,从而拯救自己的作品。

可悲的是,这个计划也失败了,他翻译的东西,没人愿意出版。

“如果这个世界是上帝创造的,那么我不愿做那个上帝;世上的悲苦令我心碎。”

叔本华在哲学里讲着悲观的话,却在生活里活出积极的人生,他的悲观其实是积极的。

因为他从未对自己的哲学丧失信心,他始终坚信,早晚有一天,自己的思想能被理解,只要等一等这个世界。

他的哲学不顺利,感情似乎也不够顺利。

他曾暗恋过一个有夫之妇,失败。

30岁后,他又爱过一个年轻歌手,但他觉得,要是结婚,就得解除妻子的家人,那很讨厌,所以又失败了。

要么孤独,要么庸俗。

如此,就孤独吧。

可是到了1831年,叔本华却不想孤独了,他想结婚,于是乎,直男叔本华,开始追姑娘,他大献殷勤,对她微笑,递给她白葡萄酒。

可姑娘直接将葡萄酒倒进水里,叔本华的心碎了。

他悲哀地说:

“生命本质上没有任何价值,只是靠需要和幻觉保持运动。”

人生啊,太痛苦了。

但欲望总是会推着人向前。

年纪越大,叔本华越来越孤独。

他简直孤独得像一条狗,他不愿意搭理俗人,其实大多数人也讨厌他,因为他脾气暴躁,还满腹牢骚。

于是,没有朋友的叔本华,和狗做朋友。

他养了一只卷毛狗,和狗作伴,称它狗先生。

他说:

“一看到任何动物,我就开心。”

他过着孤独而规律的生活,早上三小时用来写作,一小时用来吹笛子,随后穿得整洁干净地出去吃饭。

吃饭时,他拒绝和任何人打招呼。

独来独往。

吃完饭,他看报,观察世界。

在他看来,人活着就是一件悲苦的事情。

每天下午,他就牵着狗出去散步,走一两个小时,对着狗说话,也不管狗能不能听懂。

晚上,他不是去歌剧院就是去戏院,可是对于噪音,他总是愤怒不已,连别人咳嗽,他都会觉得愤怒,甚至写信举报,要求政府严加整改此类行为。

年纪越大,他越喜欢独处,有时候连续两个月,他都不出门,独居一室,老母亲劝他:

“一个人不能与世隔绝到这样的地步。”

叔本华越来越奇怪,他白天睡大觉,还洋洋得意地说:

头脑越发达,思想越活跃,需要的睡眠越多。

然而不管怎样,懂得独处,内在一定是丰富的。

智者,总是享受着自己的生命,享受着自己的闲暇时间。而那些愚不可耐的人总是害怕空闲,害怕空闲带给自己的无聊,所以总是给自己找些低级趣味的游戏,给自己一点暂时的快感。

作为哲学家,叔本华一直不被接受。

他为《作为意志和表象的世界》写了第二版序言,却等了十几年才出第二版。

令他伤感的是,书还是卖不出去,他的哲学还是不被接受。

他说:

“我不把现已完成的著作献给我的同代人或同胞,而是献给全人类,因为我确信它对人类不会没有价值,尽管对它的承认将姗姗来迟,这是任何形式的善不可避免的命运。”

这本书的承认,确实姗姗来迟。

晚年的时候,他把自己所有的想法写下来,作为哲学的一种补充,他再次联系出版商。

对于叔本华,出版商已经不抱希望了,但令人意想不到的是,这本书大卖,成了绝无仅有的畅销书。

叔本华成名了。

在书里,他讲自己人生的经验,他讲了很多人生建议,关于性的,关于婚姻的,关于财富的,还有关于养生的。

但对于人生,他很悲观:

人是一团燃烧的欲望,欲望得不到满足,人就痛苦,一旦得到了满足,就无聊,人就在痛苦和无聊之间摇摆。

对于人生意义的问题,他说:

除了以受苦为生活的直接目的之外,人生就没有什么目的可言。

但在这悲观的世界,他给出了积极的建议。

他建议年轻人,不要执迷于外在的东西,要发展自己的个性:

我们应该按照符合自身个性的方向,力求使个性得到合适的发展,其他的则都应该避免。

他建议所有人,人生最重要的,就是自己的内在。

对于我们的生活幸福来说,最重要,最关键的是我们的个性,这是因为个性在所有场合都起作用。

他还说:

一个人自身所具有的东西越多,那么他对外部事物的需求也就越少,他人对于他的意义也就越小。

出名后,有大学主动请叔本华去上课,他还是继续讲自己的哲学,却要等多年后,才能被人真正理解。

出名后,他的书也不断出版。

叔本华的虚荣心得到了满足。

1860年,叔本华身体出了问题,他感叹说:

“想到不久以后我的身体将为虫豕吃光,我还能忍受;但是想到那些哲学教授们蚕食我的哲学,使我不寒而栗。”

这年九月,叔本华与世长辞。

到死他都相信,人的存在就是一个错误。

叔本华死后,他的哲学也还是不温不火,但一个叫尼采的青年,发现了这种哲学的精妙,将叔本华视为自己的灵魂导师。

从叔本华的书里,尼采感觉自己找到了知己。

后来,尼采也找到了自己的哲学。

但他一生过于悲剧,喊着最积极的话,过着最消极的人生,讲着最智慧的话,过着最悲剧的人生。

他不仅大喊“我是太阳”,还扬言说“太阳是我胯下金灿灿的睾丸。”

然而,叔本华的哲学虽然是悲观的,但他的人生却是积极的。

叔本华说:

一个人的幸福,乃至他的整个生存方式,最根本的就在于他自身内在的素质,这种内在的素质决定了一个人能否获得内心的幸福,而外在之物,只能间接地影响人的幸福。

他的一生,也是这样过的。

但我们中有太多的人,不知道满足自我,只知道从外在寻求满足,所以他们总是得到自己想要的幸福,就算短暂的得到了,也会很快陷入另一种痛苦和焦虑之中。

文|不有趣灵魂