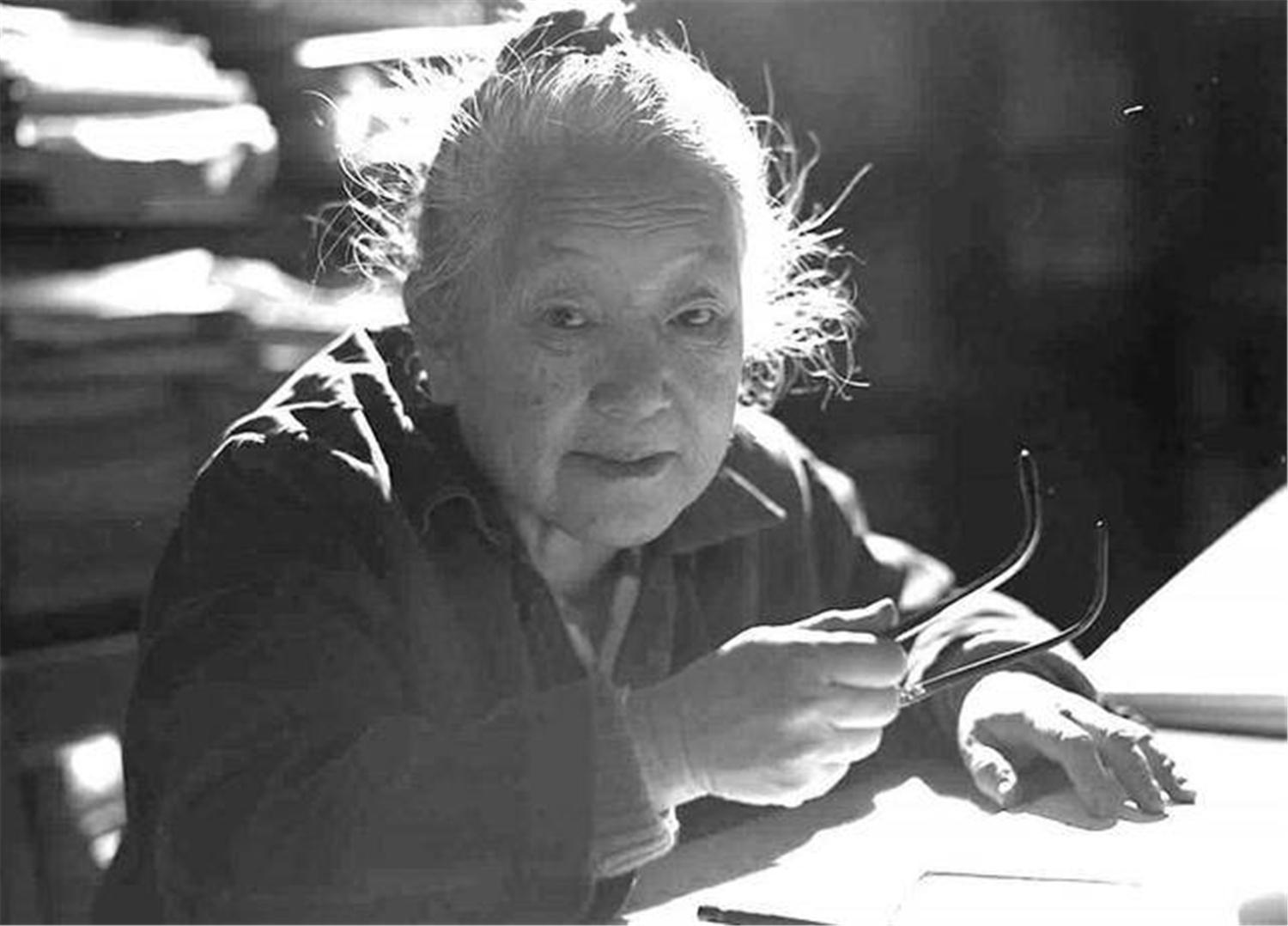

从外表上来看,她不过是一个头发花白的古稀老人。从体态上来看,她更是符合大众眼中普通老人的形象,佝偻着背脊,朴素的老年外套,不高的个子,让她走在人群中,转眼就能被淹没。如果你从她的身边走过,或许都不会多看一眼,也或许会觉得她的身上有和家中长辈一般的亲切感。

但你肯定想不到,在这个中国普通老人的身上,却有着极其不普通的身份,她就是中国创造者——黄令仪。

龙芯之母——黄令仪

说起民族英雄,大家可能第一时间会想到孙中山、邱少云、董存瑞、刘胡兰等耳熟能详的人物,因为有了他们的牺牲和奉献,才有了如今的新中国。即便是时间往后推移,在近现代中,能称得上民族英雄的,多半也是杨振宁、袁隆平、钱学森、钱三强等等,为了祖国的繁荣发展,做出莫大贡献之人。

其实在我们国家内,还有很多默默无闻的伟人,他们为了祖国的发展而付出了毕生的心血,黄令仪就是其中之一。

CCF夏培肃奖

2020年1月6日,黄令仪获得2019年“CCF夏培肃奖”,这是中国计算机学会设立的奖项,主要是授予为中国计算机事业做出杰出贡献、取得突出成就的女性科技工作者。而黄令仪获得此奖的主要原因,是她对于中国微电子行业做出了很大的贡献,在她主导下,我国成功研制出了CPU芯片,也是目前中国唯一自主研发,可以替代进口芯片的产品——龙芯。

2013年,我国芯片进口额高达2322亿元,2016年芯片进口额飞升至1.4万亿元,2018年已经突破2万亿元,从这个数字不难看来,找我国科技高速发展的同时,对于芯片的需求度也在不断攀升。过往这些芯片的进口,主要是依赖于英特尔、三星、高通等世界微软领军品牌,之所以我国没有自主的芯片,主要是由于产业投资门槛太高,更关键的是技术问题。

芯片产业的投入和回报在初期是无法成正比的,可能一个公司投入几亿下去,但在后续的一两年内都无法实现收益。这种高投资、回报慢,让很多公司望而却步,即便是有部分公司拥有爱国情怀,想要研制中国自己的芯片,但动辄上亿元的投资门槛,也将很多中心型公司拦在门外。

而在芯片的研制上,技术才是最大的阻碍。研制芯片主要分为三个部分,分别是理论上的设计、实体芯片制造和后期的封装测试。在这三个部分中,最难的就是理论上的设计了,如果通过晶体管、电阻、电容、二极管等物品,使其合理搭配运用,让最后呈现的芯片可以正常运转,以及扩大承载容量。

要知道,芯片是科技发展的核心技术,也是他国不外传的机密,而我国在最初,就连自主生产芯片材料的二极管技术都没有,由此可见难度之大。

想必即便不是从事科技领域工作的小伙伴也会略有所知,芯片的应用范围之广。简单来说,大家平时使用的手机、电脑等电子产品,都需要用到芯片。再往更广阔的范围延伸,还能运用于军工业的发展,以及关系到国家信息安全。所以,研制出我国自己的芯片,真的非常重要,甚至是迫在眉睫!

黄令仪

而彼时的黄令仪已经66岁高龄,本应该是含饴弄孙的年纪,她却因为国家号召,重新披上战甲,再次冲锋陷阵。2002年,神州龙芯集成电路设计有限公司成立,当时中科院知识创新工程和中科院计算所承包了国家的“863”项目,组建了龙芯课题组。

龙芯总设计师胡伟武

随后龙芯的总设计师胡伟武便找到了该行业大拿,黄令仪,想要让其加入龙芯课题组。但大家肯定想不到,胡伟武之所以能够打动黄令仪,并非是给出了让人无法拒绝的高薪,而是理想和情怀,一定要做出属于中国专属的芯片CPU。

年轻时的黄令仪

黄令仪出生于1936年,那个战火纷飞的年代,各国列强想要瓜分中国的时代。正是因为见识到了战争的可怕,中国的“弱小”,才会让她早早就给自己定下了人生目标,长大以后势必要凭借自己的力量,让我们的国家变强。

由于家庭条件还不错,她自己本身也聪明好学,所以顺利考入了华中工学院,也就是现在的华中理工大学,并在毕业后顺利进入清华大学半导体专业深造,至此也开始了她与半导体密不可分的一生。

1962年毕业后,黄令仪被分配到中科院计算所工作,在当时,我国计算机方面还有很多地方没有被攻克,在半导体方面,更是处于未开发的阶段。彼时的计算所内,从事这项工作的就只有一个人,所谓的实验室,也更像是一间被人遗弃的旧房子,空空如也。

当黄令仪第一次推门而入时,呈现在她面前的就是,一个年龄不大的工作人员,围在一个电路旁边,而电炉上则有几块紫蓝色的硅片。很难想象,这几块更像是“垃圾”的紫蓝色硅片竟然就是日后的二极管。

环境艰辛没有关系,技术匮乏也没有关系,只要你愿意专研,愿意学习,总是能攻破难关的,毕竟所有的半导体技术都是从无到有的,黄令仪坚信,只要他们不放弃,就一定会有所收获。但很多时候,不会因为你有一腔孤勇,就真的能够彻底扭转现状,受到条件和能力的限制,实验总是频频失败,如果是换成了其他人,想必都会忍不住想要放弃了,但黄令仪没有。

失败一次,就再做一次,失败一百次,就再做一百次,她始终相信,总有一天会成功的。功夫不负有心人,在她和同事的坚持、努力专研下,中国第一台微型计算机诞生了。这是一个振奋人心的消息,也不枉费黄令仪他们为此付出那么多的努力,也让中国看到了在计算机领域上的希望。

随着改革开放的春风吹来,黄令仪也有机会接触到欧美国家先进的半导体技术。1989年,她被公派到和美国一家公司合作,也是在此期间她参观了在美国举办的一个国际芯片展览会,对于从事计算机行业的人来说,芯片仿佛具有一种让人无法拒绝的魔力,会不由自主的吸引着人前往,早就对芯片大感兴趣的黄令仪,自然不能放过这么好的机会。

在这次展览上,黄令仪就像是“刘姥姥进了大观园”,在国内,她就是这方面的高端顶尖人才,但在这里,竟然还有这么多他们不知道的知识点。于是她赶忙拿出随身携带的小本子,将很多目前国内技术上还有待改进,或者是一直缺乏的技术和知识全部一个不落地记下来。

而在她为吸收到这么多知识而开心不已时,却也不难失落,因为在展览会中没有一个展商是来自中国的,也让她深刻意识到,和国际顶尖的芯片技术相比,她们还有很长一段路要走。

1990年,公派回国后,黄令仪便一头扎进了各种集成电路的设计中,誓要改变国内的半导体现状。从建立版图库、时序库开始入手,全定制、标准单元、宏单元的设计方法,乃至华为运用的程序控制芯片,黄令仪统统都没有打算“放过”。

但随着年岁渐长,她也慢慢感觉到体力跟不上,所以在2004年,龙芯2C中所用的2块寄存器,6种I/O PAD,14种电源的PAD全部研制完成后,黄令仪准备申请退休,此时的她已经是68岁的老人了。

在得知她向组织上打了辞呈后,胡伟武立即给她写了一封信,并让龙芯团队中的骨干人员,包括自己的妻子前往黄令仪的桂林老家进行劝说。并非是胡伟武心狠,想要“榨干”黄令仪身上最后“一滴血”,而是当下的龙芯不能没有她的存在。

黄令仪和同事们

原本黄令仪已经做好要退休的准备了,但最终还是被胡伟武说服,更准确地说,应该是被心中的理想说服。只有经历过那个战乱年代的人,才能明明在和黄令仪类似的伟人身上,对祖国是有怎样的一种情怀,为了国家强大,没有什么是他们不能牺牲的,而这一回头,又在龙芯课题组扎根了15年。

2019年,龙芯3A4000/3B4000正式面世,使用的是龙芯公司最新研制的新一代处理器核GS464V,主频1.8GHz-2.0GHz,SPEC CPU2006定点和浮点单核分值均超过20分。从此以后,中国也有了自己的芯片CPU,不用再依赖于别人,更不会因为芯片方面的短板而受制于人。

尽管龙芯和当下世界顶尖芯片尚有距离存在,但对于大众日常所需的使用上,是完全可以满足的。并且早在龙芯前几代研制成功时,就已经开始陆续投放到市场中,例如2009年江苏省政府采购的15万套龙芯笔记本,并在江苏省的中小学内开始使用。随着技术的不断更新,产品的逐渐优化,相信在不久的将来,我国可以完全实现“芯片自由”。

在龙芯成功的背后,有无数人的汗水流淌其中,这些人就和黄令仪一般,从来不认为自己是伟人,在他们的心中,自己只是做了本该做的事情。为了国家繁荣昌盛而努力,是分内之事,正是有这样的精神,我们的国家才能越来越好,才能一步步跻身为世界强国!