唐代盛产亡国诗词,这里所指亡国诗词,指文中描写国破家亡之景象,比如中唐诗人杜甫之《春望》所描写的安史之乱。

“国破山河在,城春草木深,感时花溅泪,恨别鸟惊心。”

又比如南唐后主李煜,其词作《虞美人·春花秋月何时了》中写道“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”,全篇没有一句提到国破山河碎,但是字字句句都是亡国之音,寂寥之意。

国家没了,只是换了个姓,姓了宋家,所以,唐代的覆灭,其实谈不上是国灭之耻,只能说是历史之必然罢了。

那么,哪个朝代的哪一场巨变,才堪称是国破之劫,国灭之耻呢?

这个答案,应该是葬送了北宋王朝的灭顶之灾,史称靖康之变。

奇葩的“重文轻武”国策精忠报国之南宋名将岳飞,在他的词《满江红》中写道——靖康耻,犹未雪,臣子恨,何时灭?

这里的靖康耻,就是那场直接导致宋朝覆灭,汉民遭重的靖康之变。

与靖康之变相比,无论是安史之乱,还是宋取唐而代之,都只能说小打小闹。

因为后两者,一个属于国家内部矛盾,另一个则属于汉民族不同王朝之间的内部矛盾,总而言之,都是我们汉民族自己的事情,影响算不上多么大,自己人关起门来打一架,打成什么样,这片土地还是姓汉家。

但是靖康之变却不一样,因为这场十分惨烈的大战,堪比五胡乱华,是另一个民族野心觊觎我汉民族之物华天宝、人杰地灵,而企图取而代之,将汉民族从历史中彻底抹去。

这样的变故,堪比希特勒发起的种族绝灭政策,汉民族如何能忍?

忍不了,就打一场,结果打败了仗不说,精锐都葬送了,最后落得个无从还手,任人欺负的境地,能不说是民族耻辱吗?

这场民族之耻,是如何酿成的呢?这个问题,我们得从北宋末年的时代背景讲起。

提起整个南北两宋,我们能想起来什么呢?

两个词,陈桥兵变,以及重文轻武。

而且,这两个词与其说是两个词汇,不如说是一个事件引发的一种制度变革。

赵匡胤不能不说是个好皇帝,他本为后周武将,见后周气数将尽,于是联合石守信、王审琦等武将,发动陈桥兵变,取后周而代之,建立大宋江山。

千古疑案陈桥驿,一着黄袍遂罢兵。

朝代更迭,历史兴替,这本就是历史规律,无可厚非的事,赵匡胤没有做错,而且他临朝之后,政策清明,百姓安居乐业,不过又是一个盛世来临罢了。

但是赵匡胤活着的时候,订立了一个国策,这个国策叫做“重文轻武”,乍一看没什么问题,但却害了自己的子孙后代。

重文轻武,字面意思就是重视文官,轻视武官,赵匡胤之所以立下了这个奇葩的一个国策,主要是因为他自己就是武将出身,携武力发动军事政变,然后取代后周,结束了南北朝时期,建立了北宋皇朝。

正因为如此,他才能够很清楚地感受到,掌握在个人手中的军事力量过于强大,并不是什么好事,但是对于国防,武将的力量又是不可或缺,所以为了两害相权取其轻,所以才要对武将的权力进行约束。

说白了,既要马儿跑,还不让马儿吃饱,给武将一定的官职和地位,可以领兵打仗,但是一旦结束战役,兵权就要收归中央,而武将充其量就是过路老大,虎符一转手罢了,纯纯的战争工具人,打完就没用了那种。

正是因为这种奇葩的规定,彻底把赵匡胤身后的整个宋朝都给玩坏了。重文轻武,简单四个字,字义明了,很好理解,但是付诸实际以后,对武官的压制程度,完全不是那么回事儿。

而且由此产生的文武官员的权力失衡,也非常夸张。

有多夸张?

这么说吧,有了高祖皇帝留下的“重文轻武”的金口律令,宋朝的文官集团们就像得到了免死金牌、丹书铁券、尚方宝剑等宝贝一样,敢骑到宋朝武将的头上作威作福,权欲膨胀到吓人。

同样是一个一品级别的官员,但是一品的武将永远低一品的文官一头,甚至两头三头。

在朝中,同级的文武官员相遇,武官需要向文官行礼,文官可以回礼,但不必行礼。

没办法,实在是时势比人强,武官不得不低头。

这是宋太祖赵匡胤订立的国策,对于宋代人,比皇帝的敕令还有用,武官纵然憋屈,叫屈也没用,不然难道跟宋太祖赵匡胤掰掰手腕去?

如此一来,长此以往,宋朝的武官成了被瞧不起的官衔,文人集团做大,以“武夫”两字蔑称武官,巨大的对待差异之下,宋朝人走武职道路的积极性非常低,除非强制服兵役,否则,既少人当兵,又缺乏晋升热情。

最重要的事情还不止于此,最可怕的是什么呢?

由于严重的重文抑武,导致宋朝的武备发展也很缓慢,冶铁技术没有升级,战术战法没有升级,城防之术更没有升级,加上严重缺乏的军心斗志,一旦面临外患,则立刻形成处处挨打,处处打不过之局面。

而靖康之乱,恰恰就是这样致命的外患。

靖康之耻宋徽宗时期,金人南下,大举进犯中原,由于边境部队普遍素质较差,防守不力,导致前方战事吃紧,后方一阵紧张。

一时间,朝堂上下,到处人心惶惶,皇帝怕得想逃跑,太子死活不想登基,就是怕吃到灭国责任。

赵匡胤留下来的有毒的祖制,终于把这个以武立国的国家的最后一点气概,给丢光了。

宋徽宗急匆匆禅让退位后,太子赵恒被推上前排,当替死鬼皇帝,亦是北宋最后一位皇帝。

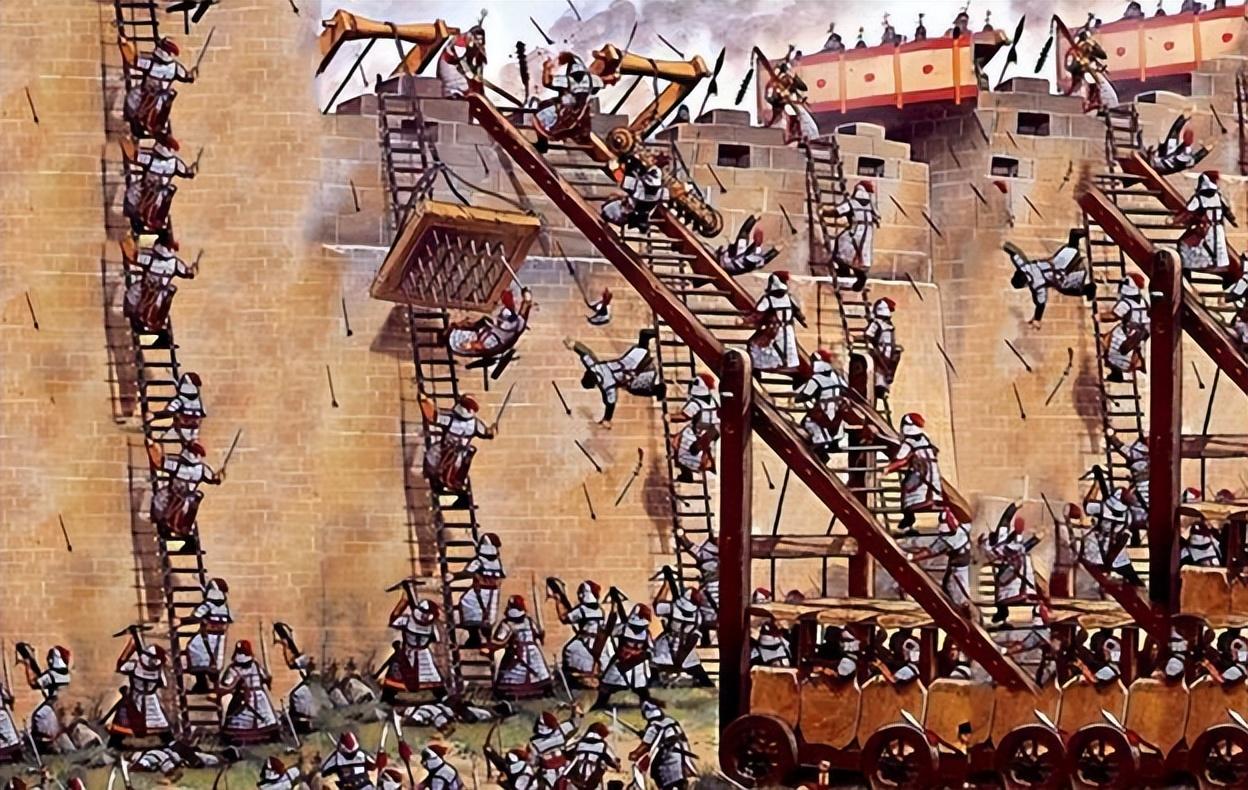

公元1125年,金军南下一路奔袭,各处部队稍作阻拦,便迅速放弃了抵抗,把金军放了过去,结果才一天时间,进军就打到了汴梁城下。

就算是汴梁城这座国都皇城,防御也是形同虚设——城守军官已经望风而逃,剩下的小兵也是训练差,加上没有斗志,根本谈不上战斗力,战端一开,就是挨打的货。

不过,汴梁城高大坚固,金军缺乏足够的攻城器械,倒是只能干着急。

只不过,金人的兵力规模太庞大了,大到即使赵恒知道对方攻不进来,但心里依然打鼓害怕的程度。

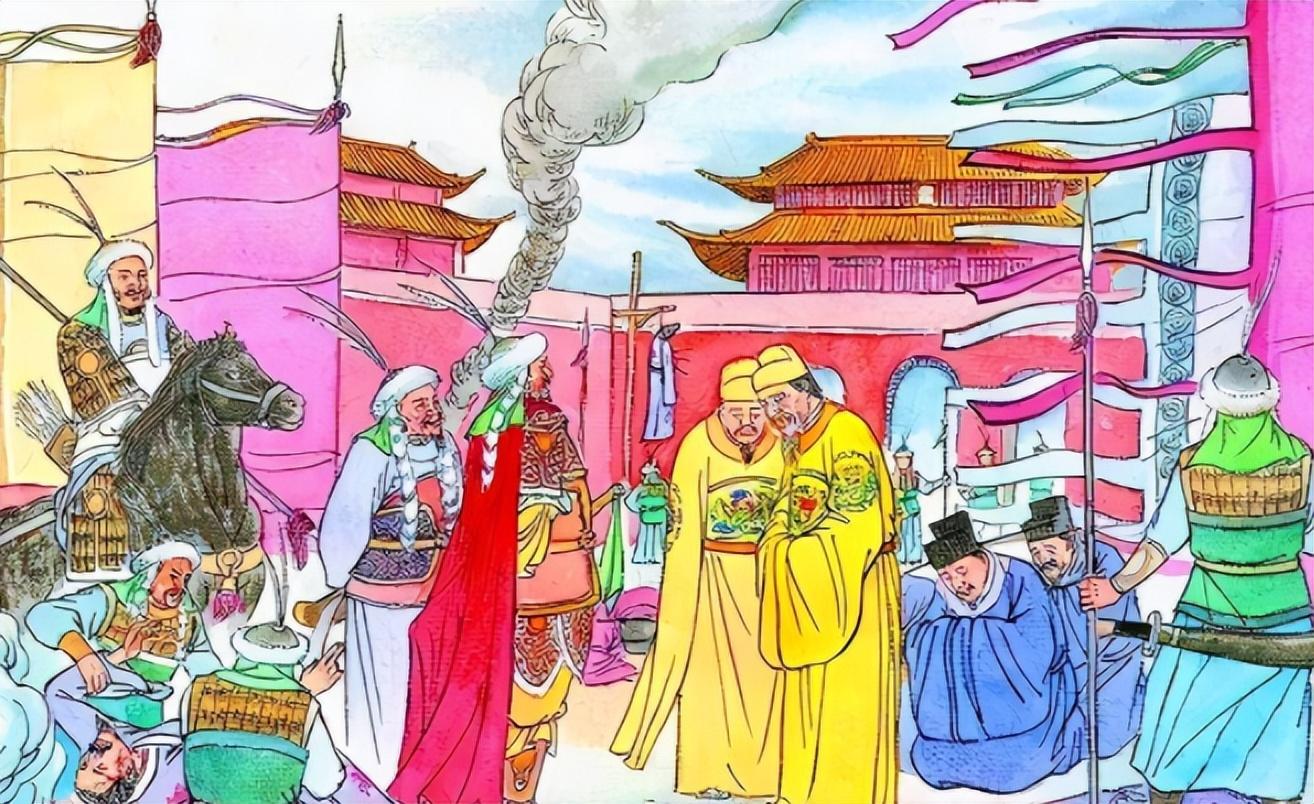

金军见攻城无望,便决定跟赵恒谈判,目的就是要谈出点好处,再说撤退的事。

结果,赵恒这个没脑子的昏君,一心只想着让金军赶紧离开汴梁周围,对于金人提出的让他割地,把太原等大城市割给金人的要求,赵恒也满口答应了,简直毫无尊严和底线。

不过,太原地区的百姓不愿意给金人做牛做马,便奋起反击,拉起一支精锐大军,赶来汴梁,要跟金人决战。

但是,这场防御大战最终以失败告终了,因为金人不只有五万精锐,还有另外一大笔援军到来,两相夹击之下,宋军大败。

公元1126年,金军攻破汴梁城大门,大肆烧杀城中百姓,建筑,数百万百姓死的死,逃的逃,家破人亡,人间地狱。

汉民的百姓像牲畜一样被毫无尊严地推搡,沦为享乐的工具。

不只是皇室尊严被踩在地上扭曲,金人还提出了各种战争条款,比如,让宋朝对金人俯首称臣,进献美女一百个,战马万匹,黄金千万,白银两千万,绢棉两千万。

这就根本不是当时已经极度积弱的宋朝,能拿得出的东西,于是金人便提出了另一个过分的要求:钱不够,拿女人凑,皇后值白银一千锭,皇妃、公主各值五百,宫女民女各值一百。

先不说皇后一千,民女一百这种要求少不少,单是这种要求,就挺糟践人的,金人明显是不怀好意。

赔钱?皇帝做不到,哪怕是搜遍全城,也做不到,于是,同年二月,金人就把皇后、嫔妃、公主、皇室成员都押到了军营中,沦为阶下囚,人数约有一千多人。

最后,金军把汴梁城一把火烧掉了。

那一段时间,整个中原大地都在发出哭喊,饿殍满地,死伤无数,人间炼狱。

而那些被金人掳走的皇亲贵族,包括两位皇帝,最后都没能活下来,要么不堪受辱而死,要么在受辱中活活死去。

那些皇帝的妃子,则更加惨,都在折磨中死去了。

结语结语什么都不想说,只想说一下赵匡胤,昏了头才会想到“重文抑武”这种自废拳脚的国策,结果最终不但导致子孙受辱,而且还连带着整个汉民族都遭受了一次惨痛的炼狱,实在可叹可悲。