彭德怀作为毛主席的下属,自然最了解毛主席的习惯。而当毛泽东和贺子珍在井冈山时,彭德怀也经常和他们在一起,为祖国的解放事业而英勇斗争。

后来,当贺子珍回国之后,彭德怀也会去看望她,对她的一些习惯也非常了解。多年后,他回忆贺子珍,她和毛主席有着同样的习惯,抽烟很凶,有一次一晚上就抽了两包。

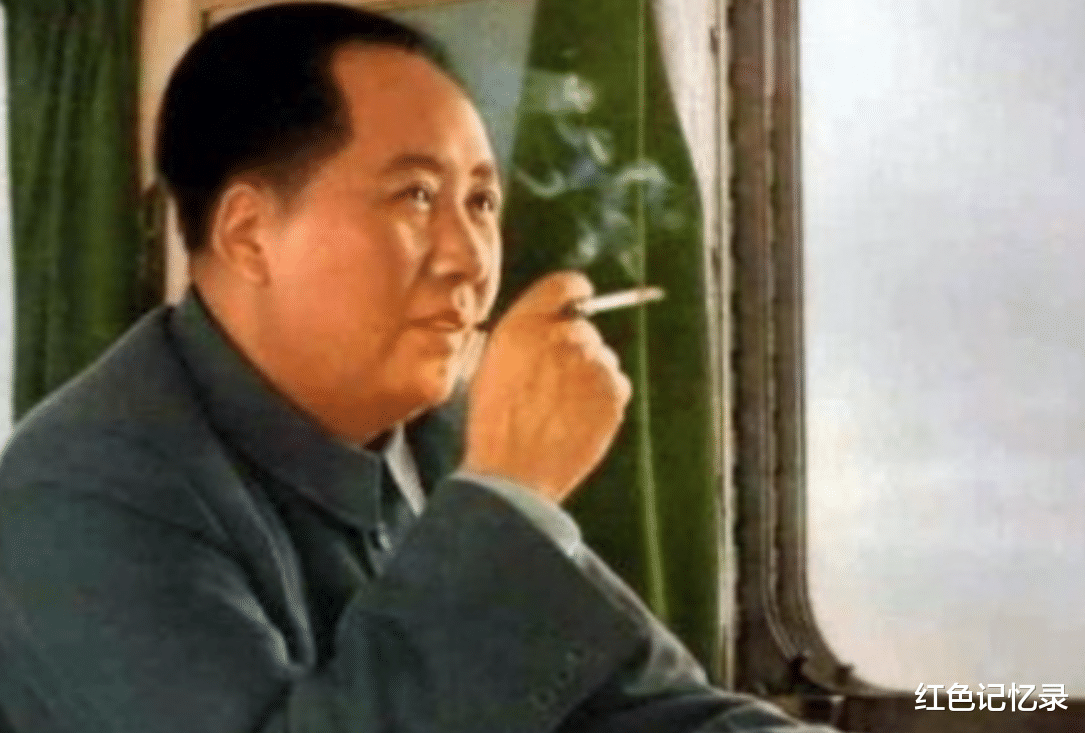

毛主席的抽烟习惯毛泽东从年轻的时候就开始抽烟,1927年,毛泽东在湖南考察农民运动时,抽的就是当地老百姓抽的一种“叶子烟”。但并没有确切的文章记录,不过,毛主席主要吸纸烟。

他在战争年代的纸烟主要来源是国民党军队的战利品。毛泽东曾戏称:“吃百家饭,抽百家烟。”

在当时的情况下,纸烟的来源也没有保障,所以毛泽东也抽过旱烟。尤其是当他下乡与农民一起交谈或是在当地开会的时候,都是抽当地产的旱烟。

抗战胜利之后,毛泽东心情不错,在重庆谈判前也吸了一支香烟。

1947年8月,毛泽东在黄河岔上演了一出空城计。那天,毛泽东的部队被国民党追到了黄河岔,天上有飞机,后面有追兵,天气也非常恶劣,下着大雨。

就在这个时刻,毛泽东要了一支香烟,并且把香烟一口气吸完,才下令不过黄河,并带着部队掉头迎面向追兵方向行进。追兵以为中了埋伏,赶紧撤退,我军这才渡过了这一关。

新中国成立后,毛主席吸烟也开始比较自由了。生活环境也开始稳定,来源也比较固定。

但是,在新中国成立之初,毛泽东的工作繁重,为了提神,他经常用香烟提神。毛泽东常常一边工作一边休息,休息的时候也会点上一支烟,一边思考着问题。

毛泽东的烟瘾很大,工作人员买回来的香烟数量比较大,香烟都会受潮,不宜长时间保存。毛泽东并不计较香烟是否受潮,也都会照抽。

工作人员还专门为毛泽东特制了一个烤烟箱,经常把香烟烤一烤再给他抽。毛泽东也非常满意,这么一来,也能避免浪费。毛泽东最喜欢抽的是熊猫牌的香烟。

对于毛泽东来说,烟是他必不可少的东西,他的很多重大决策都是在烟雾中产生的。他曾这样说过:

“烟,我吸进去的并不多,大半是在手中燃烧掉的。没有烟拿在手中吸,在思考问题时,就好像缺少点什么。有了香烟在手,就好像弥补了这个不足。”

张耀祠也曾表示:“主席多半是坐在沙发上,翘着二郎腿,一根接一根抽烟,也就表明他在动脑筋,在沉思,这个时候我们尽量不会打扰他。”

但是,吸烟毕竟是百害而无一利。于是,身边的保健医生和工作人员想了很多办法,要他戒烟,结果却并不理想。可这样的观点,毛泽东并不认同,他表示医生的话不能全听。

直到斯大林逝世后,专家表示如果他戒烟可能不会去世那么早,毛泽东这才意识到事情的严重性,戒了烟。但是,十个月之后,他又抽了起来。

到了毛泽东晚年,他才下定决心戒烟,晚年的毛泽东身体大不如前,血压偏高,眼睛又患白内障,经常会咳嗽。保健医生和大家都劝毛泽东戒烟,毛泽东也同意了。

不知道过了多长时间,毛泽东终于把烟戒掉了,此后他再也没有抽过烟,直到逝世。

然而,贺子珍作为毛泽东的妻子,在他的影响下,烟瘾也很大。

彭德怀回忆贺子珍:烟瘾很大贺小平是贺敏学的独生女,也是贺子珍的侄女。她也曾口述了姑姑贺子珍度过沉寂岁月直至生命尽头。

她第一次见姑姑,是姑姑从苏联回来后。她回国之后,住在哈尔滨,父亲正在华北作战,于是李立英就带着她从通化来到了哈尔滨。

贺子珍在哈尔滨待了两年,1949年,大局已定,主席进入北京。贺怡到北京去找毛泽东要说话,毛泽东说了一句:“中国人按照中国的传统”。

贺怡理解为主席接纳了姐姐,于是两人准备去北京,可到了沈阳,两个人上来告诉她们不准进京。

于是他们两人转车来到了上海。

来到上海之后,毛泽东曾提出,贺子珍在上海的生活费用额外开销都从他的稿费中支出。

陈毅却表示,这么大个上海,难道养不起对革命有贡献的贺子珍?后来,陈毅安排贺子珍担任上海虹口区区委组织部部长。

1952年,贺敏学转业,他带了一批指挥员组建建工部,并任副部长兼华东建工局局长。他们都搬到了泰安路居住,于是贺子珍和他们一家住在了一起。

全家人给予了姑姑极大的尊重,甚至一开始就让姑姑当家。但姑姑生性豪爽,出手大方,也不会管账。

贺子珍对他们这些小辈很关怀,记得孩子们的生日,也很有仪式感。姑姑一直抽烟,大家为了让她少抽点,把一根香烟剪成两三段,这样分开抽,其实也好控制量。

等到李敏的儿子出生了,他们又想了一个新办法,就是拿小孩说事:你这个烟不行,小孩受不了,贺子珍很快就掐掉了烟头。

姑姑没有工作,深居简出,不与外人交流,大部分时间都会看报纸。

贺小平陪在姑姑身边几十年,目睹了姑姑的孤独和寂寞。除了陈老总,很少有人来看望她,邻居也都不知道这里住着贺子珍,再加上她的作息和平常人不一样,也很少和外人接触。

1956年,贺小平在家里,彭德怀穿着一身夹克衫,只带了一个随行人员。走进来的时候,孩子们都不认识他。

贺子珍看到他,赶紧迎上去:“彭大元帅,大驾光临。”彭德怀紧紧地握着贺子珍的手,表示:“我是借机会专门来问候大姐的。”

老战友来看自己,贺子珍激动地说不出话来,彭德怀又说道:“主席身体很好,你放心。”

临走前,彭德怀直言:“大姐,你要保重身体,有什么困难可以找我。”很快,彭德怀离开了,贺子珍站在门口,远远地望着彭德怀穿过马路,渐行渐远。

在井冈山时期,贺子珍对这些战友们称呼都很亲切,叫彭德怀“老彭”,叫陈毅叫“小陈”,叫毛泽东也叫“老毛”。

从中央苏区时期高层领导异口同声喊“老毛”,到遵义会议后周恩来率先叫“主席”,大家也都知道,彭德怀是最后一个改口的。

晚年时,彭德怀也曾回忆:贺子珍抽烟很凶,66年的时候,一晚上两包烟,都是不带嘴的中华烟。就连他也感慨:“她对毛泽东的感情,那真是非常深的。”

当毛泽东照片登上了报纸的版面时,她晚上不睡觉,把报纸铺在桌子上,手在照片上的主席脸上慢慢抚摸着,这是服务员后来告诉他的。

由此可见,贺子珍和毛泽东在战争年代,有了抽烟的相同习惯,也能够看出毛泽东对她影响巨大,贺子珍对毛泽东感情深厚。