1921年7月23日,中国共产党第一次全国代表大会在上海法租界望志路106号(后至浙江嘉兴)召开。此次会议的召开,标志着中国共产党的成立,这是中国近代历史上开天辟地的重大事件,而也正是有了中国共产党,中国革命才从此焕然一新。

不过,由于当时我党刚刚成立,党员人数不多,组织机构也不健全,所以此次会议仅有13位代表参加,他们是:来自上海的李达、李汉俊,来自北京的张国焘、刘仁静,来自武汉的董必武、陈潭秋,来自长沙的毛泽东、何叔衡,来自广州的陈公博,来自济南的王尽美、邓恩铭,以及旅日代表周佛海、陈独秀代表包惠僧。

然而,长期而艰苦的革命斗争,致使这13位代表的人生轨迹发生了巨大改变,最后只有2人坚持到新中国成立,并登上天安门城楼参加开国大典。那么,其他11位代表的结局如何呢?

在这十三位代表中,有七人先后脱党,他们分别是:陈公博、周佛海、李达、张国焘、刘仁静、包惠僧和李汉俊。

陈公博:“一大”代表中最先脱党的,在会议召开后仅几个月的时间,陈公博就对共产主义学说产生了怀疑和困惑,于是此后不久,他竟然公然宣布:不再履行党的任务。

然而,陈公博脱党后,并没有坚守在抗日民族统一战线上,而是公然投靠汪伪政府,犯下了诸多不可饶恕之罪行,是仅次于汪精卫的第二大汉奸。

抗战胜利后,陈公博仓皇出逃日本,不久后被押解回国,1946年6月3日被执行枪决,自此结束了其罪恶滔天的一生。

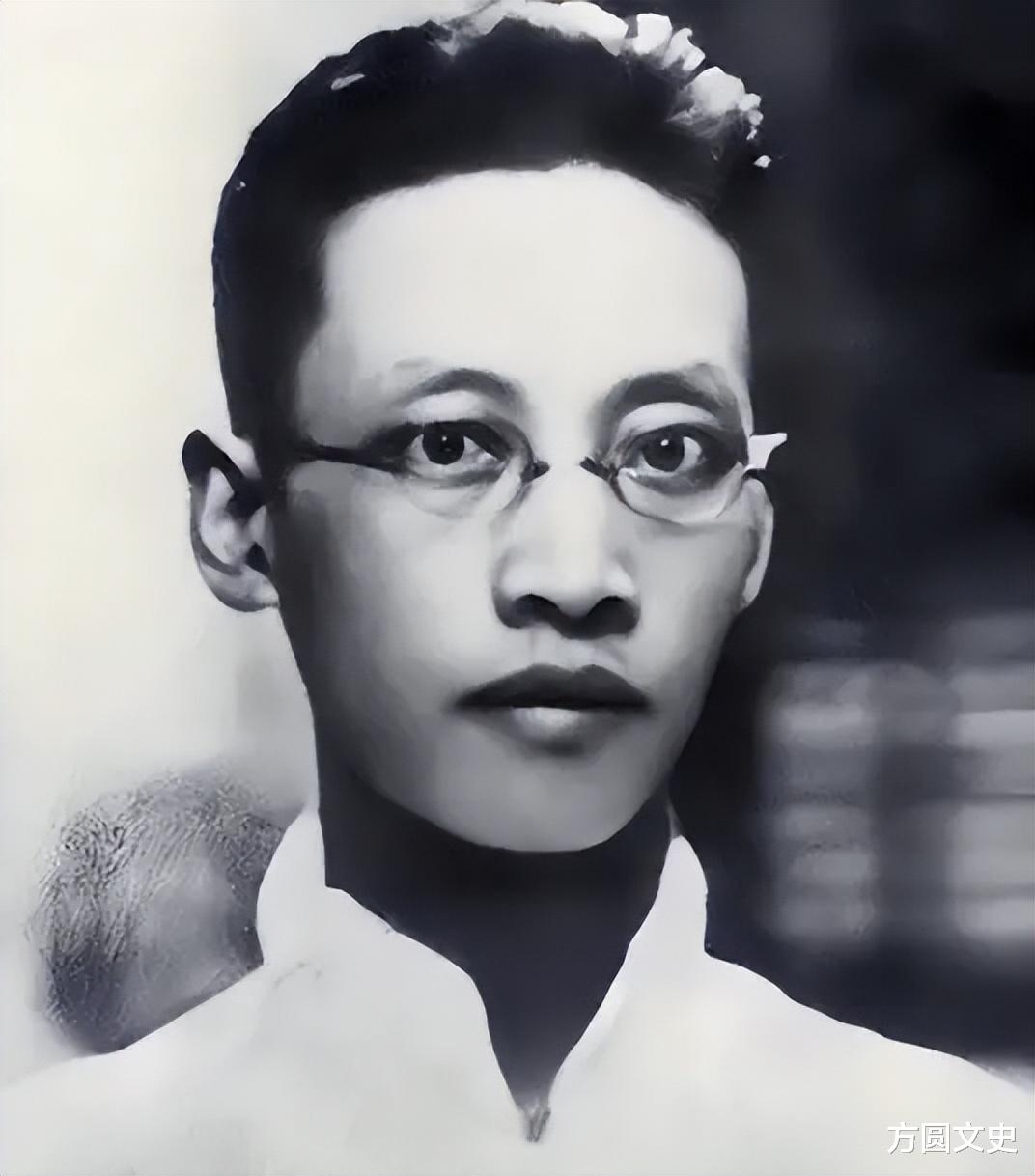

周佛海:与陈公博一样,作为“一大”旅日代表的周佛海,也是一位名副其实的“大汉奸”。

周佛海早年曾东渡日本求学,在此期间开始信仰共产主义,并成为当时唯一从国外赶回来的“一大”代表。然而,回国后不久,周佛海便与国民党右派勾结,后于1924年9月正式宣布脱党。

周佛海一脱党,便立即走到了我党的对立面,成为蒋介石反共道路上的马前卒。抗战爆发后,周佛海更是一跃成为了汪伪集团的主要领导者之一,从此沦为了世人诟病的“卖国巨奸”。

抗战胜利后,周佛海为了重新得到蒋介石的重用,便主动提出将他担任市长的上海交给“中央”。对此,蒋介石自然求之不得,于是当即便封他当行动总队司令。

然而,人民群众对于周佛海这个大汉奸早已是恨之入骨,蒋介石最后也不得不迫于压力,将周佛海关押起来,后于1948年2月28日病死狱中。

李达:其早年也是一位狂热的马克思主义追随者,“一大”上还被选为中央局宣传主任,同年冬,他还应毛主席之邀回湘合办湖南自修大学,并出任校长一职。

然而,由于其与陈独秀和张国焘的矛盾,不久后,李达便宣布脱党。但他“脱党不叛党”,即便是后来大革命失败,他也依然坚守马列主义,继续为中国革命奋斗不息。1949年12月,李达又重新入党,为新中国的建设与发展发光发热。

张国焘:在“脱党”的这七人中,张国焘在我党的地位无疑是最高的,尤其是土地革命战争时期,其更是先后做到了中华苏维埃共和国临时中央政府副主席、西北革命军事委员会主席、中国工农红军总政委等职。

然而,在长征途中,他却悍然对抗中央路线,非法成立了所谓的“第二中央”,最后竟然还不知悔改,趁祭拜黄帝陵之机只身逃离边区,投靠了国民党,而后被开除党籍。1949年,张国焘逃往香港,之后又移居加拿大,1979年12月3日客死他乡。

刘仁静:与张国焘一样,被开除党籍的还有刘仁静,他是马克思学说研究会的发起人之一,“一大”后曾与邓中夏创办并主编《先驱》,1923年出任上海团中央执行委员会中央局委员长。那时候的刘仁静,可谓年轻有为,前途不可限量。

然而,1926年的莫斯科之行,却让他成为了“托派”的追随者之一,回国后还组织托派“十月社”,1929年11月被开除党籍。

在这之后,刘仁静还曾一度站在了人民的对立面,但在建国后,他还是得以在北师大教书,之后又被安排到人民出版社任编辑、任国务院参事等,1987年8月5日因车祸去世。

包惠僧:在“一大”召开前,包惠僧曾在武汉参加共产主义小组,并在武昌组织成立了共产党临时支部,并担任支部书记。次年七月,他受陈独秀同志的委派,前往上海出席“一大”,并负责向陈独秀汇报会议情况。那时候的他也是朝气蓬勃、前途无量。

然而,大革命失败后,包惠僧却产生了悲观情绪,加上张国焘的处处责难,致使他决定退党。

1931年,包惠僧被蒋介石任命为陆海空军司令部参谋,抗战胜利前夕携家人前往澳门,建国后从澳门回京,历任内务部参事、国务院参事等职,1979年7月2日去世,终年85岁。

李汉俊:跟周佛海一样,李汉俊早年也曾留学日本,并在此期间接受了马克思主义,回国后还与陈独秀共同发起组织了马克思主义研究会和上海共产主义小组,董必武甚至还曾将其称之为自己的“马克思主义老师”。

然而,在“二大”后,他与张国焘和陈独秀发生了矛盾,渐渐脱离了党的活动,但其信仰却没有丢失,依旧在从事革命工作。1927年12月7日,李汉俊被敌人抓捕后枪决,年仅37岁。

综上,我们可以看到,“脱党”的这七人中,大致可以分为三类:第一类,脱党后成了民族的败类,如陈公博、周佛海;第二类,被开除出党,如张国焘、刘仁静;第三类,脱党后信仰不改,如李达、李汉俊。包惠僧则在这三类之外,但其经历又跟张国焘有些相似。

十三位代表中,壮烈牺牲的共有四位,他们分别是:王尽美、何叔衡、邓恩铭和陈潭秋。

王尽美:山东党组织最早的组织者和领导者,后来曾担任过山东省委书记。“二大”后,他根据中央的指示,不惜以带病之身先后奔波于济南、北京、上海等地,积极发展党组织,后于1925年8月19日病逝,年仅27岁。

何叔衡:十三名代表中最年长的一位,当时他已经40多岁了,“一大”结束后,他与毛主席一起回到了湖南,积极发展党组织,历任临时中央政府工农检察人民委员、内务人民委员部代部长、临时最高法庭主席等职。

1935年2月24日,何叔衡与瞿秋白、邓子恢等一批中央领导人从江西转移福建途中,与敌人在长汀地区发生了激战。战斗中,何叔衡不幸跌落悬崖,后被敌人发现,壮烈牺牲。

邓恩铭:曾就读于济南省立第一中学,“一大”时与王尽美同为济南代表,会议结束后返回山东发展党组织、开展革命活动,历任中共青岛市委书记、山东省执行委员会书记等职。1928年底,邓恩铭在济南开展革命活动时,由于叛徒告密不幸被捕,后于1931年4月5日英勇就义,年仅30岁。

陈潭秋:在“一大”时,陈潭秋是武汉湖北共产主义小组的负责人,同时也是有名的学生领袖。红军长征期间,他还曾留任中央苏区中央分局委员,领导开展游击战争。

1935年8月,陈潭秋受组织委派前往莫斯科参加共产国际第七次代表大会,后留驻共产国际工作。1939年,陈潭秋回国后,奉命担任中共中央驻新疆代表及八路军驻新疆办事处负责人。

1943年9月27日,陈潭秋、毛泽民等同志,被新疆军阀盛世才残忍杀害。

中共“一大”的这十三位代表中,最后只有毛主席和董必武坚持到建国,并同时登上天安门城楼参加开国大典。

1976年9月9日,我们的伟大领袖毛主席,走完了他83年的奋斗人生。1975年4月2日,把自己毕生的精力献给了中国人民解放事业、社会主义革命和建设事业的董老,也走完了他精彩而传奇的一生,享年90岁。