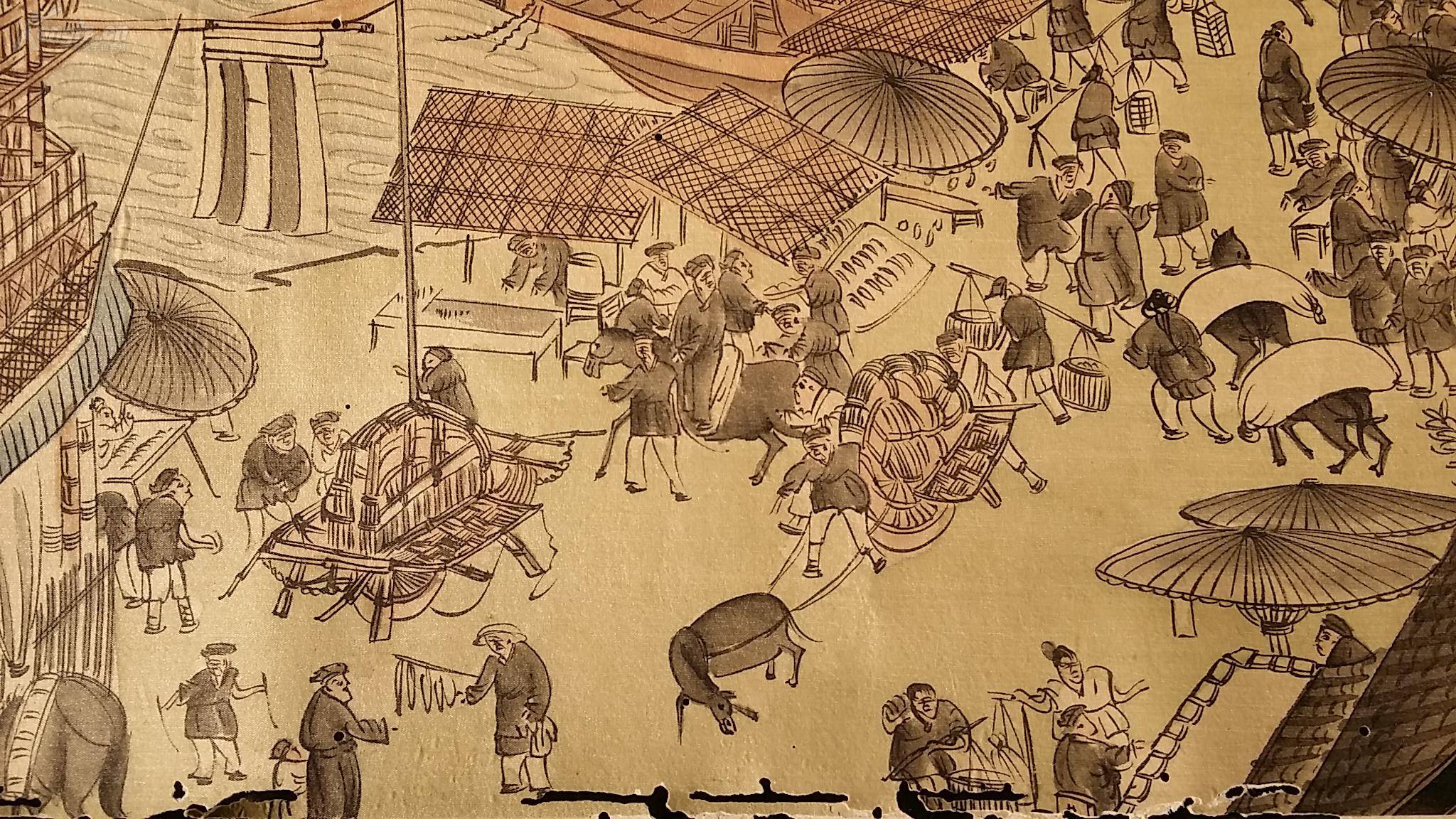

中国传统农业社会中,粮价乃百价之基,粮价变动可反映经济发展与百姓生活。粮食作为传统社会最主要的产品,直至清代仍是市场中最重要的商品。于是清代采取一定措施,实施“不准派买”和“勒限采买”的粮食采购法,对于粮食的采购地点、价格等细节进行限制。

一、国家聚民养民,清廷干预粮食清代国家市场干预行为,源于传统儒家“养民”和“聚民”思想。儒家经典《周礼》言“以保息养万民”和“以荒政聚万民”是实现“安扰邦国”的必要方式,主张常年保息养民、凶年荒政聚民。其中,养民的宗旨在于保障民众温饱、促进社会发展,聚民的宗旨在于安抚流民、维护国家秩序,两者均是中国古代国家统治合法性的来源。

清代统治者还注重维持农业生产,农业正常生产受阻后运用财政手段减免赋税、借贷钱粮,实现恢复和促进农业生产。

具体行为是减免、缓征、改征和借贷,实施载体是地赋、丁赋、漕粮、租课和耗羡等;平抑价格,是指粮食市场价格出现异常波动,可能对普通社会民众正常生活产生负面影响时,国家通过市场手段平抑粮食价格,具体行为是籴粜,实施载体是仓粮、漕粮和库银等。

清代国家干预粮食市场,主要通过调节市场供需关系实现。虽然难以严格地将恤赏、减免、缓征、借贷、籴粜、改征等国家干预行为的性质,界定为“调节市场供需关系”。但是,这些干预行为的实施会引起相同的结果,即在增加市场相对供给量的同时降低市场相对需求量。

一方面,通过恤赏、借贷或出粜等干预行为将粮食投入市场,增加市场的供给量;另一方面,通过减免或缓征等干预行为,减少对粮食的征收,降低市场的需求量。

清代粮食市场中的国家干预行为并未有专门的制度设置,而是以蠲恤制度为中心,依托田赋制度、关税制度、漕运制度和仓储制度等诸多制度,国家干预措施在实施过程中需要遵循这些制度中相关的细则。其中,在清代国家干预粮食市场中最为基础的制度是漕运、仓储和奏报制度。

仓储制度为中国古代历代统治者所重视,经过不断的完善和发展,清代建立起了主要由京通仓、常平仓、预备仓、盐义仓、旗仓、社仓和义仓为主体的粮食仓储体系。其中,“常平积谷留本州县备赈,义仓社仓积谷留本村镇备赈,永免协济外郡。”除社仓和义仓由民间社会筹办,具有民间互助性质外,其他粮仓由国家官方经营,是国家干预粮食市场的物质基础。

自汉代以来,常平仓制度在历朝历代价格调控中发挥着重要的作用,发展到清代,受到认为“积贮乃天下之大命”的康熙帝的重视,从康熙朝便开始大力建设,一直持续到乾隆朝后期,最终形成了覆盖全国县级行政单位的庞大粮食仓储网。

清代的预备仓继承自明代,主要设于河南省和安徽省。盐义仓属于专门粮仓,设于两淮、江西、浙江等盐场,用于当地盐场灶户事务。旗仓设于关外的盛京和吉林,用于八旗事务。

由此可见,乾隆朝后全国粮仓存贮量虽有下降,但就其整体规模而言,仍有较大体量,为国家干预粮食市场提供了坚实的物质基础。

此外,为及时、准确掌握粮食供给和需求情况,清代在全国范围内建立起了系统、完善的监控农业生产的收成奏报和灾伤奏报制度,以及监控粮食价格的粮价奏报制度。为国家行为的实施提供了可靠的市场信息,较好地解决了粮食市场中的信息不对称问题,保证了国家行为介入的及时性。

二、派买采买立规章,官民矛盾日益显在常平仓采买中,政府作为粮食交易一方,参与到市场的买卖中,利用权力压价、指派任务、转移运送责任等现象极易发生,派买问题也由此产生。

对于粮食派买的表现,用乾隆帝的话来概括,既包括采买时将任务发派里递,令乡民领价购买,或者按田分派采购数量,令乡民自运上仓;也包括短发资金、短少价格、多收仓粮等。

在禁止仓谷派买累民层面,清代的法律做出了较为明确的规定。禁止的谷仓派买累民包括两方面,一是价格上的短价现象,包括强制低价交易与短发采购资金;二是采购和交仓方式上,即州县采买时,不得将采购任务转发里递,强制民力运送。

清代常平仓谷采买既可以在本地、邻近之处买补,也可能通过长途贩运填补。购买对象既包括市集粮商、铺户等,也包括直接向粮户采购。安部健夫谓各省米谷供需的媒介,主要是商人们,即被称为客贩、客商、米客的人们。

雍正时期规定不准在本地买补,需要到邻县采买,因为本地采买容易造成派累富户、里民等弊端。但极端地规定必须异地采买,将大量增加运费等采购成本,因而遭到地方官员的激烈反对。

乾隆帝执政后,变更了不许本地采买的禁令,更多以市场粮价、交通情况为依据。乾隆《户部则例》以“本地、邻境”并列的方式加以规定,可在本地、邻邑价平处所如数买补载。而各省地方官根据省内交通情况、买谷经验,在省例中做出了更加明细的规定。

嘉庆帝时,针对越来越多的州县官员为图便利,以运费高为借口,直接派发乡里,发布上谕,规定只有不通水路者,才准许在本地采买。道光年间依然延续此政策,规定附近水次各州县,只准邻封采买,以及各地领价赴市集采办。

各地州县买粮以什么样的价格标准,实际是政府购粮的重点问题。但该标准在《五朝会典》和《户部则例》当中规定得十分简单。光绪《会典则例》规定,按照地方时价,不得短少。

得益于清代粮价奏报制度的建立,关注市场粮价并汇报成为地方官的职责之一。粮价奏报制度也将时价与采买价格相互关联起来,乾隆帝指责地方官员每月奏报粮价时,奏报的粮价较实际粮价高,全是地方劣员为采买仓谷之便的投机取巧,也证明粮价奏报和仓储买补相关联。

根据各地省例所见,采买价格的确定遵循一定程序。每年州县官进行常平仓谷买补前,先根据市场时价以及本地仓储储量,将本地应买谷数、应买价格报上级查复批准后,再公开发买。

如福建省规定由州县察看市场情况,每石应给价银若干,报上级府官复核明确。再将府州价格详细报给布政司,每一府州价格一到就立即转司,不必等所有府州一起转司。然后照定价发交,公平采买等。但是,这仍然很难说采购的价格一定是公平的。

清代于康熙、雍正时期即设定了常平仓的额定储量,地方官以此为目的,不断努力向原额靠近,并在其框架内按比例平粜,秋成之后买补还仓,从而实现常平仓的正常运转。

《大清会典则例》、乾隆《户部则例》和同治《户部则例》中,均规定了各地区的常平仓储额。为了仓储额达标,一方面规定秋收后要及时完补,此时粮食丰收,价格较低,适合买进。若逢灾价贵,可缓一年至次年秋收后买粮。次年无论贵贱,都得买进,否则以玩视仓储例题参。

关于常平仓粮食采买,《大清会典》《户部则例》《大清律例》中,对采买价格、时限、资金、运送责任以及常平仓储量等均做了规定。简要归纳,可以分为三个层面: 第一,规范各州县采买义务,每年需要按时按量进行采购,对不如数采买、怠于采买等不作为行为进行惩治;第二,采买过程中,规范各州县官员的采购行为,禁止派买、短价、强制运仓等累民行为,规定平等交易的原则;第三,规定了定价、资金使用的方式,但根据规定,地方采买资金却容易陷入不足的困境。

清代常平仓采买规范明确规定不得派买累民、短价加收等,并对采购地点、价格等细节予以规制。但在采买过程中,当地官府常在一定程度上强制派买。即使没有短价浮收,对未来市场价格的期待可能性,也是粮户不愿意卖粮的心理原因。

于是粮户也利用分户、议价甚至诉讼行为积极争取利益。统治者对采买的审查更注重涉及贪污、人命、聚众激变等严重危害统治秩序的情节,对符合“公平”定价的派买一定程度上予以容忍。

此外,针对常平仓运营,统治者既设立了额定储量,按时采买的法律责任,又通过盘查、题报等制度不断督查。这种“不准派买”的表与“勒限采买”的里,使得地方官在采买过程中只能不断背离法律的规定。而各地不断出现的派买勒收案件体现了官民的内在矛盾,也成为影响常平仓良好运行的深层阻碍。

三、清廷干预粮食,多重政策并行清代对恤赏、减免、缓征、借贷、籴粜和改征等,国家干预粮食市场行为的适用条件和实施方式都有非常详细的规定。

首先,清代国家恤赏行为的基本规则在乾隆朝前期已成定制。遭遇天灾人祸后,各地督抚在奏报同时,首先散给灾民一个月口粮,然后根据灾伤分数和受灾者贫富程度续给抚恤。通常情况下,国家的恤赏行为以粮食为主。

可见,对于恤赏口粮和银钱比例,也有特别规定,应根据发赈时间设定粮钱比例。如乾隆帝曾在晓谕时任山东巡抚明兴时指出,初赈“民间甫经秋收,尚有粮食,可以籴买,自可放给折色”;至二赈三赈时因“为时较久,民间米价缺短”,应当“银米兼放”,如此行事“方足以资接济”。此外,京师和各地省会每年均会设厂煮赈,恤赏口粮。

清代国家规定,如遇灾伤歉收,应缴地丁正赋根据被灾轻重做相应减免,减免力度自顺治朝起逐渐加大,到乾隆朝初形成定制。而且,国家还会不定时地对积欠的款项,给予相应的减免。对于减免谕令发布时已经征收的钱粮,有“准作次年正赋”之例。至于减免钱粮数量在地主和佃户之间的分配,最初由地主独占减免利。

其次,清代国家借贷行为主要在两种情况下实施:“被灾五分不成灾”,未达到恤赏条件者,以及被夏灾但可望秋成者,借贷以籽种、银两、口粮和牛具为主,不计利息。

乾隆初年,借贷对象除水旱灾外,还进一步拓展至风、雹、蝗等影响粮食收成的灾害。正常年份,借贷籽种、银两通常以亩计算,除“被灾五分不成灾”的限制外,有时亦会对农户耕地规模有所限制。

最后,在“谷贱伤农”和“谷贵伤民”的治理思想下,清政府十分重视对粮食市场价格的调控,主要方式即是籴粜——减价出粜和采买入籴。

与减免、缓征和借贷行为不同,在农业自然生产周期的影响下,籴粜行为不只在灾伤歉收之年实施,正常年份亦会实施,“每年平粜不得屯粮”。京师地区粮食籴粜主要依托于京通粮仓,其他各地粮食籴粜主要依托于常平仓。

在“贮粟养民乃国家第一要务”的理念下,统治者设立“不准派买”,既保护了民间利益,更是为了限制官员行为,从而维护中央政权的有效运行。总之,统治者“不准派买”和“勒限采买”,使得政府干预和采买的困境如影随形,也影响了常平仓的持续运营。

参考文献《周礼》

《实录卷》

《户部则例》

《大清会典》

《五朝会典》