在红25军的战史上,有300多字记录了一个特别的人物。

他不是部队里的战士,也并非长期参与革命的进步人士,他只是山西的一名穷苦货郎。

就是这样一名平凡的人物,他挽救了红25军3000多人的性命。

这一群战士中,有97人在新中国成立以后,成为开国将领。

当年同志们想介绍他入党,但最后因为战事紧急未能如愿。

程子华、刘华清等同志一直想要找到这名货郎,兑现当年的承诺。

然而,他们在全省6次大规模寻人,也没有得到结果。

直到30多年后,组织终于有了货郎的下落。他们找到本人时,那名货郎已在弥留之际。

战史对这位货郎的评价很高,如果没有他,或许就没有红25军了。

那么,这名货郎当年做了什么贡献,组织找到他后,又给了怎样的待遇?

l 受困卢氏县

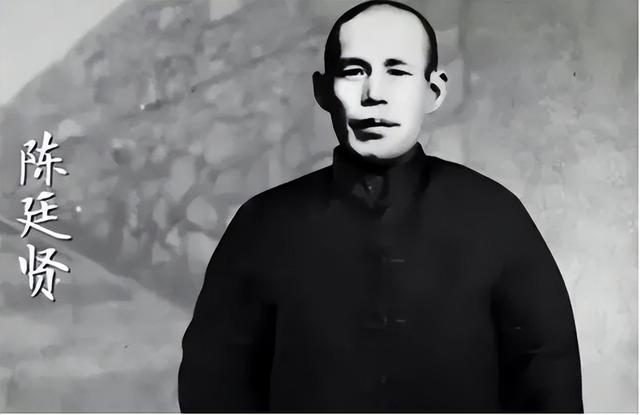

l 受困卢氏县当年及时挽救三千红军性命的那个货郎,名叫陈廷贤。

而红25军为何深陷困境,这就要回到1934年的冬天讲起。

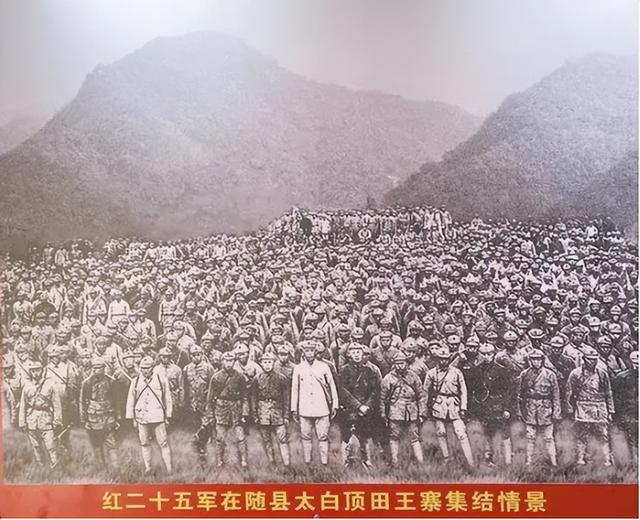

1934年11月16日,这天晚上,红25军的3000名将士整装待发。

在这样漆黑的寒夜里行动,他们接到了什么样的特殊命令。

原来,他们要作为第二批抗日先遣队北上,执行组织坚持抗日的命令。

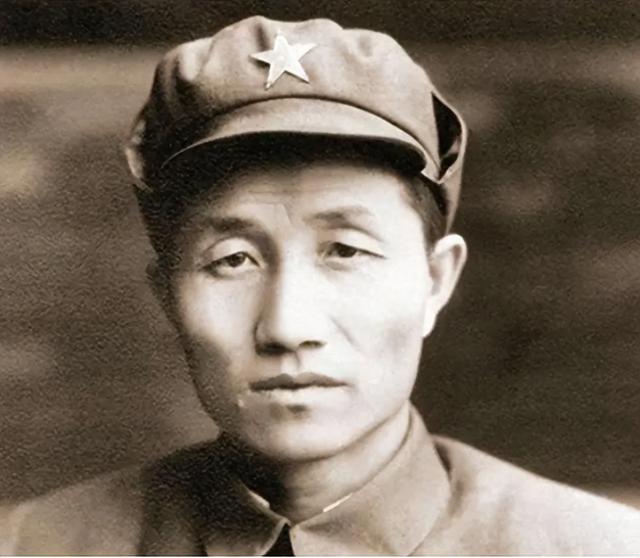

那时,红25军的军长是程子华同志,副军长徐海东将军,政委是吴焕先同志。

这样的配置,可以说是群英荟萃了。

只不过,在那之前,他们的队伍原有1.2万余人,但经过几场激烈的战斗之后,队伍锐减至了3000多人

那天夜里,他们从河南罗山出发,展开了一场伟大的长征。

3天后,队伍顺利进入桐柏山区,当地的工委书记张星江闻讯,立刻组织群众,为这支部队带路。

一路上,这位书记为战士们详细介绍了当地的情况,当地群众非常了解地形,还有国军的部署情况。

鉴于此,红25军的大家同意张书记等一众同志留下来,为队伍带路。

敌人带着重兵在身后紧咬不放,再加上当地不利于大部队展开作战,他们决定进入伏牛山,避开敌人,再继续向西北前进。

路途并非像计划中的那样顺利,1934年11月26日,这天下午1点左右,部队抵达七里岗时,遭到了敌40军的猛攻。

冬天的方城县异常寒冷,七里岗附近地形平坦,作战难度很大。

但红25军是否能突围成功,关系着全军的安危。在这样的情况下,他们决定必须突围。

无疑,这场战斗是残酷的,但他们最后杀出了重围,而血战独树镇也被列为与“四渡赤水”齐名的七大长征战役。

但在当年,这场战斗结束之后,危险并没有解除。

1934年12月4日,张书记与地下工作同志取得了联系,领着他们到了卢氏县叫河。

从这里过朱阳关,很快就能进入陕西,而就在这关键时刻,他们却掉入了国军事先埋伏的包围圈。

原来,敌19军60师早早就在卢氏县南边一带构筑好了防御工事,直接封死了进入陕西的入口。

在他们长征北上的途中,进入陕西的这一段路程是最为艰难的。

这一点在程子华、刘华清两位同志一起写下的回忆录中曾提到过。

他们在抵达目的地以前就知道,要想进陕西,必须得通过两个隘口。

他们是走到隘口边才发现,那里已经被将军占领了,打了个措手不及。

等他们走完长征后,才从其他同志那里了解到,老蒋算准了他们要进入陕西。

为了拦住红军,早在半个月前他就命部队从陇海线西下。

当红军刚从独树镇走出来时,那年12月1日,他们就先行抵达隘口,完全控制了通道,

前面有拦路虎也就罢了,红军很快发现,身后的追剿队第二支队也抵达了奕川一线。

这下他们腹背受敌,进也不是,退也不是,完全陷入了死局。

老蒋得知红25军被困后,心中很高兴,以为这下便可高枕无忧,坐等收网即刻。

也许这个时候有人会想,难道这里的群众没有出来帮忙的吗?

事实上确实如此,卢氏县当地的群众常年接受的是国军的宣传,以为红军穷凶极恶。

而且,他们大多被地主的武装威胁控制,红军没法接近他们。

自然也很难找到能为他们带路,绕过敌人的老乡。

但红军的生命力是顽强的,即便是在这样的情况下,他们仍没有放弃寻找希望的机会。

天无绝人之路,很快,他们在横涧一带,找到了一名卖货郎,此人正是陈廷贤。

那个时候,所有人都没想到,这名平凡的卖货郎将改变红25军的命运。

那么,在这危急关头,当年陈廷贤做了什么挽救了红军的生命?

l 冒死带路

l 冒死带路1934年12月4日,红25军抵达卢氏县,突遭国军重围。

没有群众,腹背受敌,就在这样的绝境之下,一名货郎站了出来,为战士们带来了一条希望之路。

稍微了解一点军史的朋友可能记得,红25军在历史上是一支充满传奇的队伍。

在共产国际的书刊上,曾记载了这一次长征,其中这支队伍的形成就已经让人感慨不已。

这支军队是怎么来的呢?红25军的战士们大多是鄂豫皖根据地战斗中遗留的孤儿。

他们的双亲大多在根据地的残酷战斗中牺牲,而这些孩子继承了家人的意志,走上战场,加入了游击队。

因为这些孩子作战勇猛,意识很好,后面就被组建成了红25军。

在这支部队里,军首长的年龄稍大,绝大多数营、连级别的指挥员们都在18岁以下。

像那时已经33岁的徐海东将军,在全军里都还是年纪很轻的,但在红25军里,已经算是年龄稍大的了。

值得一提的是,那时刘华清将军18岁都不到,但他已经是政治部组织科长了。

红25军那个时候完全就是一支“娃娃军”,这怎能不让人感慨不已?

虽然卢氏县的百姓对红军有误解,但当他们看见这一支纪律严肃的娃娃军时,还是从心底里同情他们的。

红军战士的来源复杂,队伍里出现问题也是很常见的事。

为了规范部队,树立风气,每个部队都有非常严格的纪律,红25军也不例外。

陈廷贤为何决定冒着生命危险,给战士们带路,正是受到了他们部队氛围的感染。

部队行至横涧一带后,暂时停了下来,一是暂时休息,二个就是在当地找一名老乡带带路。

他们带回来的这个老乡正是陈廷贤,那会儿他不过也才23岁。

他打小就在卢氏县上卖货,经常走走停停,没赚过大钱,有时还会被一些毫无道德的主顾欺负。

遇见红军的时候,他正在大干集上卖货,无意间看到几个穿着破烂的士兵在买东西。

与以往接触的民兵不同,他们不是那种抢钱、赖账的流氓。

这些士兵穿着虽然破烂,但买东西极其讲道理,很尊重卖家,这引起了他的注意。

后来,他有意识地观察这群士兵,期间发生的一件事让他下定决心,要帮红军。

红25军一边休整,一边派出手枪团战士出去侦查,其中有一个小战士走半截路饿了。

恰好,他们路过了一户人家,门口挂着晾晒好的柿饼,他一下没忍住,摘了几个,留下一个银圆走了。

门口的老太太没发现他留的银圆,认为是土匪来抢劫了。

因为这个事,小战士受到了很严重的处罚,这让陈廷贤大吃一惊。

他走南闯北这么多年,从未见过这样纪律严明的军队,大多都非常散漫,完全就是一群流氓走在了一起。

于是,当红军四处寻找百姓带路时,他主动站了出来,说自己愿意帮忙。

跟随手枪团的战士抵达军部,时任军长的程子华同志亲自来跟他谈话。

巧的是,程军长是山西运城人,而他是山西晋城人,也曾在运城做过活,程军长比他大6岁。

刚聊一两句,他们就亲切起来了,讲到自己的出身和过往经历。

当程军长得知了他的身世后,紧握住他那已经皲裂的双手道:“小老乡,你辛苦了!以后革命胜利了,你就能过上好日子了!”

常年独自打拼的陈廷贤一下泪流满面,他受到了莫大的关怀。

一番简短交谈后,他向程军长说:“我给你们带路你,你们快走吧!我知道一条只有当地牧羊人才走的路,虽然不好走,但一定能躲过他们!”

这条路确实极为隐秘,连当地好多人都不清楚怎么走。

随后,程军长向大家汇报了这个方案,经过一番讨论,大家都觉得值得一试。

于是第二天,在手枪团的掩护下,红25军展开了紧张的转移。

陈廷贤带着同志们从叫河出发,进入了深山峡谷“一线天”,他们连夜奔袭,甩开了敌人的工事,直接抵达了铁锁关,顺利入陕。

1934年12月9日,他们边走边打4天,终于在洛南县站住了脚跟,老蒋“围剿”红25军的美梦彻底破碎。

那么,在这之后,陈廷贤的命运又是怎样,组织为何30多年都没能找到他?

l 军史布衣第一人

l 军史布衣第一人1934年12月9日,红25军在货郎陈廷贤的带领下,逃出了国军的围追堵截。

他的举动,改变了红25军的命运,然而,新中国成立后,组织6度全省寻人,也未曾找到他。

那么,货郎陈廷贤后来到底怎样了?

当年作战时,他带着红25军走了三天三夜的路,等到了目的地,脱离敌人后,战士们都十分感激他。

但很快,他们就要分别了,大家都舍不得他,领导同志们与他一一握手表示感谢。

大家说,小老乡立了大功,大家永远不会忘记他,将来革命胜利了,还要回到卢氏县报答他。

临别时,程军长和大家协商了一下,决定送给老乡200大洋,不想被陈廷贤断然拒绝了。

于是,程军长又和吴焕先同志一起,在一张纸条上写了字,盖上部队的鲜章送到他手上。

吴同志激动道:“从今天起,你就是共产党的人了!”末了,他们还特别嘱咐陈廷贤一定要妥善保管好这张字条。

随后,他们沿着小路继续前进,成功进入陕西,开辟了新的根据地。

老蒋得知此事后勃然大怒,下令要在卢氏县找到那个带路人。

然而,陈廷贤作为一名走南闯北的货郎,与当地人联络不深,行踪不定。

国军根本查不到他,他也因此幸免于难。

红军战士们的嘱托,他一直记在心里,后来,不论他走到哪里,他都把那张字条缝在衣服里,或者藏到扁担里。

1940年,他回到山西晋城,与一名妇女结婚,而后又在卢氏县定居。

他们盖了两间土房,陈廷贤就把那张字条藏到了房梁上。

然而,日军的铁蹄践踏了卢氏县,他的土屋被烧毁,自然那张字条也变为了灰烬。

那张字条上到底写了什么,至今也没人知道。

因为这对夫妻没有接受过教育,大字不识,说不出上面写了什么。

就这样一直熬到了全国解放,一直向往党组织的他努力工作,进入了当地糖业、烟酒公司。

穷人家翻身做主,他的生活有了盼头,在工作上他十分积极,年年都被大家评选为先进代表,经常出席当地的表彰大会。

后来日子松活了些,他一有空就回山西老家,空闲时,他曾跟五弟陈生孩讲了当年他带红军过路的事。

他的这个弟弟也是积极投身革命的同志,1939年时参加了当地的革命团体,1959年申请入党,后来还当了5年村里的党支部书记。

同样的,在他弟弟的建议下,1950年的时候,陈廷贤就曾向单位多次提及带路一事,他要求交党费。

然而,当年“带路”一事一直没能公开,还属于机密,同志们不信任他的材料,入党一事就这么搁置了下去。

但他怎么也没想到,自己的这一段经历,竟被有心人利用,残酷折磨了他。

事实上,这一段“带路”经历在过去还未得到公开,属于军队机密。

并且,当年为了隐藏身份,陈廷贤并不能知道所有领导同志的名字。

那些人就抓住这几点,攻击他是个“假劳模”,编造出来一段经历,有很严重的历史问题。

这对于一个一心向党的同志来说,是多么残酷的评价,在身心的双重折磨下,他患上了精神疾病。

实际上组织也一直在寻找这位同志,新中国成立后,程子华军长曾担任山西省委书记。

回到老家,他做的第一件事就是寻找陈廷贤,结果因为各种原因,他始终未能如愿。

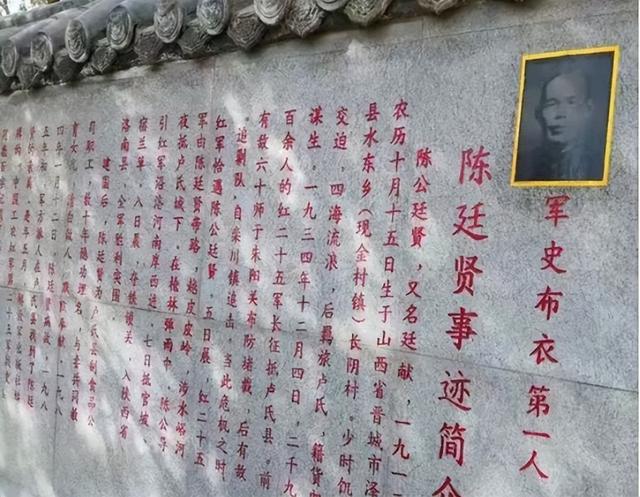

直到解放50多年后,1985年,中央正在编写军史,发现了这段极具历史意义的史料,他们希望能够找到当事人。

不久,他们终于在卢氏县找到了陈廷贤。可那时,这位英雄因为常年病痛的折磨,已经神志不清。

他嘴里最常念的是“朱阳关、五里川”这两个地名,还有心心念想着那张已经消失的字条。

他回光返照时,曾特地给家人交代,自己死后要埋到县委党校旁边。

他生前未能入党,死后,他也要坚持追求入党,他希望能看到党发展得越来越好。

没能及时找到陈廷贤,是程子华、刘华清等领导同志的遗憾。

陈廷贤的事迹查明后,当地政府认真澄清了他的历史,还给了他清白。

他的5个女儿中,最小的还未有工作,组织上便给予了一定帮助,而他的老伴也按照政策予以了照顾。

后来,卢氏县建好了党史馆,陈廷贤的事迹成为馆内不可缺少的一部分。

另外,就在以前的党校旁,大家还为他立下了丰碑,他的名字上方刻着鲜红的五星,背面则记录了生平事迹。

陈廷贤的愿望实现了,而他正是当年千千万万人民群众的缩影,没有人民的帮助,红军不可能取得这样的成绩。

人们称他为“布衣英雄”,是实至名归。