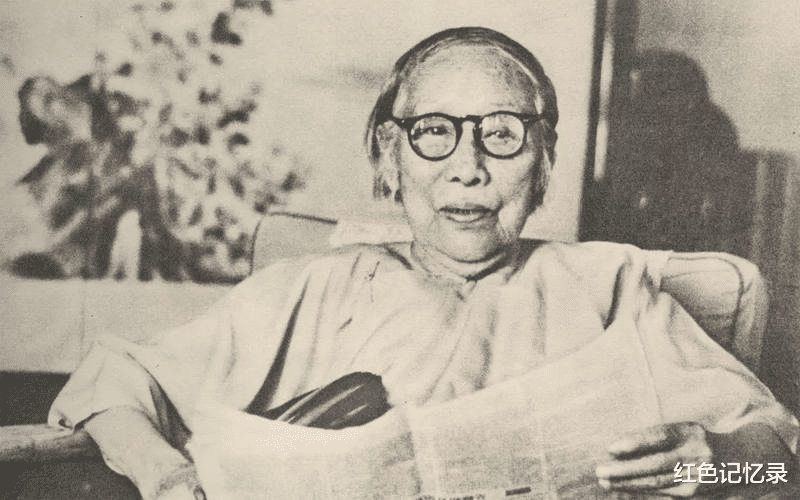

何香凝是一位伟大的革命者,为中国的革命事业奉献了她毕生的精力。在长期的革命斗争中,周恩来与廖仲恺、何香凝夫妇以及他们的女儿廖梦醒、廖承志结下了真挚的革命情谊。就连周恩来曾说:“我与廖家已有三代交情。”

周恩来与他们亲如一家,所以在何香凝病重时,周恩来前来看望,她就向周恩来留下了嘱托:我和他有个约定,请准许。那么,何香凝口中所说的他是谁呢?他们之间又有怎样的约定呢?

廖仲恺安葬中山陵园廖仲恺是孙中山最亲密的战友、最得力的助手之一,也是孙中山革命事业和思想主张的忠实追随者。何香凝是他的夫人,也是中国近代著名的女革命家和政治活动家。

廖仲恺逝世后,国民政府为表彰他,作出了国葬的决定,并附葬在中山陵园,陪伴在孙中山的身边。

但其安葬在中山陵园的过程,却并不顺利。

1925年8月20日,廖仲恺遇难后,广州国民政府作出了“特颁治丧费1万元,准予国葬”的决定,决定把它葬在中山陵侧。

不过当时的中山陵还没完工,于是和兴宁决定暂时把丈夫的遗体运到沙河,然后再进行迁葬。

1925年8月21日至28日,全体文武官员及官兵,手臂需要缠着黑纱一星期,以志哀悼,通知各党部下半旗3日。

8月31日,廖仲恺遗体在医院入殓,身穿中央党部代表大礼服,遗体安放在沉香大木棺中,上面盖着党旗和国旗,之后送到中央党部。9月1日,举行国葬,广州20多万人为他送葬。

随后,根据何香凝的提案,会议作出决议,廖仲恺丧失经费指定拟数为大洋5万元。按照决定,开始为廖仲恺的坟墓选址购买地皮。

最终,廖仲恺的墓址定在了磨盘山,位置、规格、费用及设计者等事宜就算定下来了。

1929年6月1日,孙中山灵柩迁葬中山陵,但在9月因为何香凝无力制止蒋介石围剿苏区而在欧洲居住,一直到九一八事变后才回国,所以迁葬一事就耽搁了下来。

到了1935年初,何香凝才将此事推上了日程,在国葬委员会选择紫金山天宝城下前湖之上为墓址后,立即决定迁葬。

廖仲恺迁葬,国民党中央及地方当局都非常重视,途经之处都安排了公祭,媒体也进行了跟踪报道。

6月21日日,在灵谷寺志公堂举行了公祭仪式,参加公祭的不仅有三十多位在京中央委员前往致祭,还有中央军校师生400多人,以及廖仲恺夫人何香凝、廖仲恺的弟弟和女儿。

公祭完毕后,何香凝带着弟弟和女儿举行家祭,中午12时才返程。8月底,廖仲恺墓墓穴竣工。8月30日晚,何香凝赴南京与陈树人商谈安葬事宜。

9月1日,国民党举行安葬仪式,五六千人参加。31日,廖仲恺先生灵柩由志公堂起灵,中央军校师生一千多人全副武装列队开道,到达墓地之后,廖仲恺的灵柩缓缓放入墓穴中,盖上了白布。

墓穴前竖立了一块高大的墓碑,碑中央写着“廖仲恺先生之墓”7个大字。参加仪式的除了何香凝和亲属之外,还有邵元冲、张治中以及各界代表共5000余人。至此,廖仲恺的国葬典礼跨十年才完成。

廖仲恺和何香凝是一对革命夫妻,他们之间志同道合,感情深厚,他们之间不仅仅是同志更是战友。

在廖仲恺生前,他们两人一起积极从事革命工作,当廖仲恺被囚禁后,何香凝不顾个人安危,积极设法营救,最终廖仲恺被顺利释放。

国民党改组后,何香凝担任国民党中央妇女部部长,她和廖仲恺始终执行着孙中山的三大政策,成为了国民党左派。

其实在廖仲恺在世时,两人就有一个约定。直到1972年,何香凝病重后,才将她和廖仲恺的约定向周恩来如实吐露。

何香凝:我和他有个约定孙中山、廖仲恺逝世后的政治形势急剧变化,这也意味着何香凝要独自做出一些抉择。

其实,何香凝对于孙中山创办的国民党产生了深厚的感情,对于国民党的领导地位也是坚信不疑的,因为当时的汪精卫和蒋介石深受孙中山的信任。因此在四一二政变发生后,也没有看清两人的真面目。

1926年11月国民政府迁都武汉之后,工农运动在两党的推动下,有了很大的发展。与此同时,国民党右派也以此为借口限制甚至屠杀共产党人和工农群众。

此时的何香凝处于深深的矛盾中,她虽然坚持推行三大政策,但对于屠杀共产党人及工农群众的行为也非常反感,然而因为她的“国民党情结”,维护国民党的利益、维护国民党的领导地位是她的第一选择。

在四一二政变发生后,何香凝仍然对两人抱有幻想,甚至认为这是在挽救党所采取的措施。

不过,在后来,她还是清楚地发现了蒋介石的真面目。尤其是宋庆龄在大革命失败后流亡海外,坚定地进行了反蒋斗争,廖承志更是脱离了国民党加入了共产党。

这些都对她产生了积极的影响。与此同时,她也看清了蒋介石和汪精卫之间争权夺利的行为,这才真正意识到,他们早已背叛了孙中山的三大政策,导致了大革命的失败。

于是,她紧跟宋庆龄的脚步,彻底和蒋介石决裂,宣称要辞去国民党内一切职务,和共产党人来往。

九一八事变后,何香凝为了恢复孙中山的三大政策,呼吁国民党政府发动全民抗战,并积极促成第二次国共合作。

抗战胜利后,何香凝反对蒋介石的独裁统治,进行了不屈不挠的斗争。而她也和宋庆龄成为了国民党新左派的领袖。

她在谴责蒋介石的同时,也热情地支持着中共的抗日主张。1933年,何香凝想国民党中央提出要大赦全国政治犯,之后,又和宋庆龄等1779人签名发表了《中华人民对日作战基本纲领》,要求发动抗日救国的民族自卫战争。

1937年2月,她与宋庆龄等13人联名提出,恢复孙中山的三大政策,以帮助克服祖国的民族危机。在何香凝等各方面爱国人士及其中共的推动和敦促下,第二次国共合作实现。

抗战后期,何香凝就已经开始进行联络国民党内民主派的工作,并筹划成立组织。

1945年10月,何香凝回到广州后,定居香港,第二年中国国民党民族促进会在广州成立,为了避免遭到蒋介石的迫害,他们将此组织迁到了香港。

何香凝态度明确:“要搞就必须与共产党合作,如再搞分裂,我就不干了。”

在解放战争时期,何香凝针对蒋介石内战、独裁、卖国的同时,还劝说一些国民党人投身到人民的一边。

在香港他们成立了“中国民主和平运动联盟”,而后,正式改名为中国国民党革命委员会,之后何香凝始终是民革的主要负责人。

民革成立后,他们坚定地执行着三大政策。

新中国成立之后,得益于她的功绩,周恩来始终关怀着她。

1968年6月,何香凝过了90岁大寿之后,感觉到自己的身体已经渐渐衰弱。

1970年4月,她不慎跌倒,又得了肺炎,进入医院治疗,最终转危为安。

在何香凝住院期间,周恩来也总会去看望她。何香凝背靠着床头,红着眼睛,向周总理提出了一个请求。周恩来表示一定会为她办到。

何香凝哽咽着说道:“我丈夫虽然不幸早亡,但我和他一直有个约定,待我们夫妻二人死后,一定要埋在同一个地方。请您准许我的请求,不要火葬,等我去世后,把遗体运到南京和廖仲恺合葬。”

当时,大家都对何香凝的这个要求很是吃惊,因为当时党中央正在倡导火葬,也都签了协议书。没想到,周恩来却毫不犹豫地答应了,让她放心。

何香凝也很是欣慰。后来,周恩来也对廖承志和经普椿说道:“何老太太一生革命,贡献很大,她的这个要求应该满足。”

一年之后,何香凝逝世,丧事隆重,中央也决定按照她的遗愿和廖仲恺合葬,由邓颖超把她的遗体送到南京。

之后,江苏省专门成立了一个领导小组,负责为何香凝和廖仲恺合葬事宜。

之后,小组来到北京向廖承志请示如何合葬。廖承志说道:

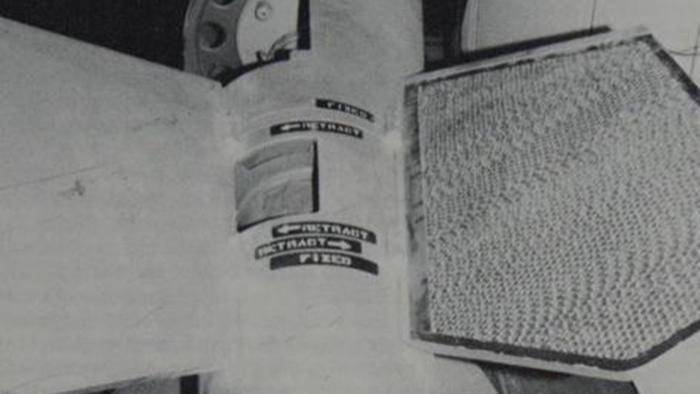

“我父亲的棺木可以不动,把我母亲的棺木放在左侧即可;关于石碑,先把原碑文拓下来,碑文清掉后重刻,我父母的名字我已写好,放大到一定的规格后重新雕刻。”

9月5日下午,首都北京举行了隆重的追悼大会,周恩来、朱德、宋庆龄等党和国家领导人也都参加了追悼大会。

追悼会结束后,何香凝的灵柩由专车运往南京和廖仲恺合葬。

在墓地举行了隆重的安葬仪式后,市政公司的工人从专列上把何香凝的棺木抬到专车上,送到墓地后直接抬入墓穴,安放好后,又用钢筋混凝土封好墓穴。

合葬后,碑文上写着“廖仲恺何香凝之墓”。至此,廖仲恺、何香凝如愿合葬在中山陵园,永远陪伴在孙中山身边。