1978年6月12日,文学家郭沫若在北京安详离世,他的离世引起人们的深深哀悼。

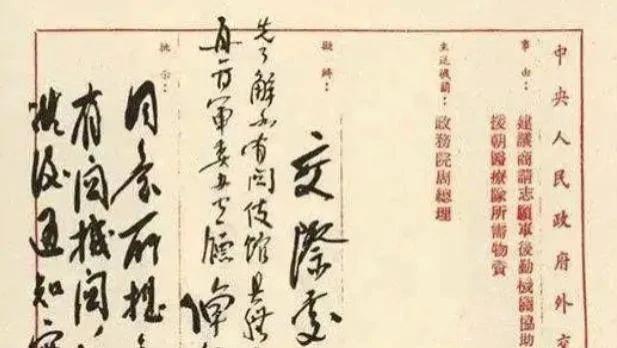

郭沫若的追悼活动中,发生了一件引人关注的事件:郭沫若逝世六天后,邓小平同志亲自批示,将悼词中的“伟大”改为“卓越”。这是为什么呢?

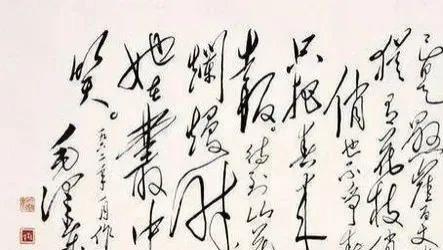

在文学创作领域,郭沫若先生的诗歌、散文以及历史剧等作品,均展现出其深邃的思想内涵,每一部作品都堪称文学瑰宝。

郭沫若先生对中国传统文化的深入钻研,与对西方文化的广泛吸纳,使得他的创作不仅充满了鲜明的时代气息,更展现浓厚的民族风情。

尤其是郭沫若的代表作《女神》等作品,以深情厚意的笔触描绘那个时代的热血与憧憬,为中国现代诗歌的蓬勃发展注入了新的活力与源泉。

当然,郭沫若的才华并不止于此,他还是一位杰出的历史学家与考古学家。郭沫若曾亲自主持了殷墟的发掘工作,这不仅是中国近代考古学领域的一项重大举措,更是对中华古代文明探索的一次重要突破。

在殷墟的发掘过程中,郭沫若带领团队深入探索,发现大量珍贵的文物和遗址,为我们揭示了商代社会的真实面貌。

郭沫若在甲骨文研究上也倾注心血,他深入探索甲骨文的字形特点、字义内涵以及语法结构,为我们解读古代文字提供了重要的线索。

就是这样一位在多个领域都取得卓越成就的大师,逝世后的悼词中,曾被冠以“伟大的无产阶级文化战士”的称号,随着时代的变迁,人们开始重新审视这一称呼。

郭沫若去世六天后,邓小平亲自批示,将悼词中的“伟大”一词替换为“卓越”。“伟大”更多地强调精神层面的崇高,而“卓越”则更侧重于才能与成就的出类拔萃。

对于郭沫若来说,他在文学、历史、考古等领域的卓越贡献,用“卓越”来形容,显然更为贴切。

郭沫若的一生,不仅在文学上为我们留下了无数经典之作,更在历史与考古领域为我们揭示了古代文明的瑰宝。

他深入研究甲骨文,为我们解读了古代中国的文字与文明;郭沫若先生对殷墟的发掘工作,为我们展现了商代社会的真实面貌,为我们了解古代文明提供了宝贵的线索。

邓小平同志的批示,无疑是对郭沫若一生贡献的最好注解,用“卓越”这个词语,准确地概括了郭沫若在文学、历史、考古等领域的杰出成就和卓越贡献。

同时,这一改动也体现邓小平同志对郭沫若的深刻理解和高度评价,当然,我们也不能忽视郭沫若身上的其他方面。

比如,郭沫若在政治上的起伏和波折,在私生活中的一些争议和瑕疵,这些是他人生中的一部分,并不能掩盖在文学、历史、考古等领域所取得的卓越成就和贡献。

如今,我们应该以开放的心态和包容的精神,去理解和评价历史上的伟大人物,从中汲取智慧和力量,为我们自己的人生道路指引方向。