1.高平陵之变

景初三年(公元239年),曹丕的儿子、曹魏的第二任皇帝曹叡去世,留下八岁的太子曹芳继位,并遗诏命曹氏大将军曹爽和太尉司马懿共同辅政。司马懿是经历了曹操、曹丕、曹睿直至曹芳统治的第四位君主,掌权已超过二十年,其门生故吏遍布朝野,作为几朝元老,享有非常高的威望。

最初,曹爽对于司马懿保持着谨慎的态度,不敢贸然采取专断行动。然而,随着时间推移,曹爽逐渐受亲信劝谏,开始削夺司马懿的实权,将其降为无权之太傅。同时,曹爽通过安排自己的亲信控制军队,进一步排挤削弱了司马懿在朝中的影响力,实质上掌握了朝政。然而,随着曹爽权势日益膨胀,其治理逐渐失去纪律,引发国内不满声音与议论不断增多。在这个关键时刻,很多人开始期待司马懿能够再度出面,认为他是稳定局势、恢复秩序的最佳人选。

在司马懿被逐渐架空后,他在政事上经常被排除在外,无法参与决策,只能选择忍让,以假装病情的方式避开曹爽。公元248年,曹爽的亲信李胜前往荆州担任刺史前,特意向司马懿告别,意在探听司马懿的虚实。司马懿在他面前装出病重的样子,这让曹爽更加放松对他的警惕。然而,与此同时,司马懿却与其儿子司马师暗中策划发动兵变,甚至为了此次政变,司马师还秘密养了三千名精锐武士。

公元249年正月,曹芳率领曹爽等宗族大臣前往高平陵祭祀魏明帝,而司马懿父子则集结了三千名武士控制了武器库。接着,他们假借皇太后郭氏之名令,关闭了洛阳的城门,占领了洛水浮桥,并控制了曹爽的军权。一旦掌握了京师洛阳的控制权,他们立即上奏皇帝曹芳,声称遵循皇太后的诏书,罢免了曹爽及其兄弟的职位。得知这一消息后,曹爽陷入了不知所措的境地。在这种情况下,一些属下建议他携带皇帝前往许昌,以皇帝的名义号召拥兵抵抗司马懿。然而,犹豫不决的曹爽并没有采纳这个建议。这时,司马懿连续派人传达曹爽应该投降的信息,并在洛水处宣誓,保证只要曹爽停止战争,交出兵权,他们依然可以保留爵位。

曹爽经过一夜的犹豫后,最终选择投降。尽管明白这意味着失去政治权力,但作为侯爵,他仍期望能够保持一定的尊严和地位。因此,他放弃了对抗,请求皇帝罢免自己,并向司马懿认罪。曹爽之所以选择相信司马懿父子,是因为在历史上曾有先例:光武帝刘秀曾在洛水发誓保护朱鲔,结果遵守承诺并未加害于他,而是封他为侯。然而,与历史先例不同的是,司马懿并没有表现出刘秀那样的宽容。在曹爽兄弟被罢官后,他们立即被监视。后来,有人告发曹爽和何晏等人谋反,导致曹爽及其亲信被捕,整个曹氏家族被屠杀,甚至牵连已经出嫁的女性成员。曹氏一门已被彻底灭绝。甚至连古代美男子何晏也因此丧生。曹爽的亲戚夏侯霸,与新任征西将军郭淮不和,为避免被杀害而投奔了蜀汉。

司马懿通过此次政变,彻底清除了以曹爽为首的曹氏宗族在朝中的势力。曹氏宗族的势力逐渐衰弱,司马氏得以成为辅政的主要势力,并逐步控制了曹魏的朝政。事后,司马懿被册封为丞相,封为安平郡公,增加封邑至万户。他不受群臣称名上书的规定,但多次辞让官爵,最终仍保留了太傅、舞阳侯的职位。朝廷赐予他九锡,但他拒绝接受。夺取权力后,司马懿常借病情之名,拒绝去见皇帝曹芳,反而曹芳需要去司马懿的宅邸询问国事。尽管司马懿成为曹魏的实际权力核心,但与曹操不同,他终其一生未有篡夺曹魏政权的行动。

2.三马食曹

嘉平三年(公元251年),司马懿在洛阳去世,享年72岁。按照他生前的遗愿,辞去了郡公的职位并拒绝了殊礼。从曹操时代开始,司马懿侍奉了四代君主,在南征北战中立下了卓越的功绩,但尽管其功劳显著,他仍然备受忌惮,只能隐忍不发,并在合适的时机选择出手击败对手。在他去世前,他平定了针对司马氏一族的反叛事件——王凌之乱。此时,司马氏一族已经没有任何威胁,只要司马懿愿意,曹魏的统治者就可更替。

司马懿生前经历了曹魏时期的种种动荡,他以过人的智谋和军事才能帮助曹魏在各种挑战中立于不败之地。然而,尽管他的功绩显赫,但他始终深受曹魏朝廷内部势力的嫉妒和担忧。他最终通过谨慎、隐忍和精准的策略处理,为司马氏一族确立了权势,成为曹魏政治的关键人物之一。司马懿的逝世意味着曹魏政局的变化,他留下了一个权力稳固的司马氏家族。曹魏时期由此进入了一个新的阶段,即将面临着可能的权力更迭和政治变革。

司马懿去世后,他的长子司马师继任为大将军,掌握了魏国的军政大权。虽然曹魏未能实现统一天下的愿望,但这个雄心被司马氏所继承。司马师掌权后开始整顿国家政务。他采取了一系列措施,对外展现出雄才和谋略,赢得了吴国太傅诸葛恪在新城之战中的胜利。

然而,在国内,司马师也面临着来自国内势力的挑战。他挫败了中书令李丰、光禄大夫张缉等人图谋废黜自己,改立太常夏侯玄为大将军的阴谋,两人在企图失败后被处决。此外,司马师与曹芳存在矛盾,再次与大臣上书郭太后,以曹芳沉迷女色、荒废政务等为由,请求罢免曹芳的帝位,改立东海王曹霖之子高贵乡公曹髦为皇帝。然而,实际权力始终掌握在司马氏手中。司马师在执掌军政大权期间采取了许多举措,尽管取得了外战的胜利,但也频繁遭遇内部权力斗争和政治阴谋。司马氏家族逐渐将曹魏的实际控制力牢牢把握在手中。

公元255年,曹魏发生了以“寿春三叛”中的毌丘俭文钦之叛,由毌丘俭和文钦等人率领的叛乱针对司马氏。他们指责司马师擅自废黜曹芳等事,发动讨伐。司马师亲自平定叛乱,结果毌丘俭被击毙,而文钦逃亡到东吴。然而,司马师并未罢手,他下令处死了留在曹魏境内的毌丘氏和文氏两家的成员。不久之后,在平定这次叛乱的过程中,司马师本人因为旧疾突发而意外身亡。

在司马师去世后,由其弟司马昭接管了掌权。曹髦企图夺回权力,但最终失败。司马昭率军回到洛阳,并在后来升任为大将军,加官进爵,担任中央军事指挥的重任,辅佐国家政务。他在朝会上不必解下佩剑、脱鞋,展现了极高的威望和权势。公元256年,他更被晋升为大都督,并受封三县食邑,同时获得九锡。后来,司马昭听从贾充的建议,强迫反叛的征东大将军诸葛诞,因诸葛诞与夏侯玄、王凌和毌丘俭有着联系,最终诸葛诞果然发动了叛变。司马昭为平定诸葛诞之乱,挟持郭太后和曹髦一同出征。因此次平乱的功绩,司马昭被晋升为相国,但他拒绝接受这一封号。司马懿三父子各自平定了“寿春三叛”等叛乱,这在历史上呈现出一种有趣的现象,但这三次针对司马氏的兵变失败,最终导致司马氏成功清除了支持魏帝的势力,巩固了其在政治上的控制地位。

公元260年魏国甘露五年四月,对于渐失势力的魏帝曹髦担心自己可能被废黜侮辱。尽管郭太后和众臣反对,他仍率领着三百余名宫人发动讨伐司马昭的行动。然而,司马昭事先获得了消息,迅速派兵进入宫内平定了这场叛乱。贾充下令成济刺杀曹髦,成济随即用戈刺杀了曹髦。随后,司马昭因成济的行动而处死了成济一族。在这次事件中,司马昭立曹奂为新的魏国皇帝。曹髦遭到当街杀害是历史上的一段悲剧,在此之前哪怕是篡位也是要做足文章的,该有的流程一个不能少。而“司马昭之心,路人皆知”则成为了流传的典故,指代司马昭内心的真实想法已为众人所熟知。这一事件深刻影响了魏国政治格局,并成为了历史上的重要转折点。

263年,司马昭掌握了曹魏的实权,对蜀汉发动了最后的战役,成功灭亡了蜀汉。同时,借用郭太后的名义,平定了钟会的叛乱。在264年,郭太后去世,魏元帝封司马昭为相国,晋升为晋王。他奏事不称臣,受诏不拜,权势达到了顶峰。265年司马昭去世。随后他的儿子司马炎于267年逼迫魏君禅让,建立西晋。司马氏三代凭借多年的策略和隐忍逐步登上权力巅峰,并成功篡夺了魏国的控制权,开启了新的朝代。然而,司他们在政治斗争中采取了残酷手段,包括指誓而后反、暗杀、逼迫君主等。他们对洛水诺言起誓,但又背弃诺言;他们也能在公众场合下令刺杀君主;他们又多次剪除针对自己的势力并且将之夷族。司马氏这种行为不仅破坏了诚信和规范,也在一定程度上动摇了社会秩序。这些行为严重破坏了诚信和规则,而这些基本的道德准则和规范是维系社会秩序和稳定的重要因素。

3.八王之乱

司马懿在登基后采取了一系列经济措施,旨在发展生产、增强国力,开启了太康之治。这段时期是西晋乃至整个两晋历史上相对较为和平稳定的时期。在280年,乘孙武内部混乱的机会,司马炎成功灭吴,最终统一了整个中国。然而,尽管西晋在司马懿和司马炎领导下取得了统一,但其政权并没有延续太久,很快就陷入了动荡中。

鉴于曹魏宗族孱弱,司马氏采取了一些措施来增强宗族力量,封宗族大臣,并赋予他们武装力量。这样的举措或许出于司马氏对中央权力的更多掌控,因为大家都姓司马,更有理由拱卫中央。然而,在司马炎去世后的290年,西晋王朝仅仅建立了短短的25年,便迅速陷入了衰落和灭亡的危机。

西晋在短暂的存在期间,经历了统一之后的繁荣时期,但由于内部因素和外部压力等多种复杂原因,导致了政权的不稳定和动荡。这段历史时期的政治变动和社会动荡反映出政权的弱点和局限性,最终导致西晋王朝的短命和灭亡。

在司马炎去世后,他的继承者是他的次子司马衷。司马衷虽然智力有所不足(有“何不食肉糜”的典故),但他很幸运,他的哥哥早逝,而另一个聪明的儿子司马遹深得司马炎的喜爱。然而,司马衷的妻子贾南风是一个凶悍、丑陋但权谋高超的皇后,她是贾充的女儿,曾指使成济刺杀曹髦。

在司马衷登基之前,司马炎的岳父杨骏篡夺了权力,但很快被贾南风和楚王司马玮合谋推翻。随后,他们杀害了杨骏和杨太后,并借助司马衷之手除掉了太宰司马亮。随着权力的稳固,他们废黜了非贾氏子孙的太子,并将其杀害。这一举动引起了皇室内部的不满。赵王司马伦以太子报仇的名义,伪造诏书废黜并杀害了贾南风,灭族了贾氏。

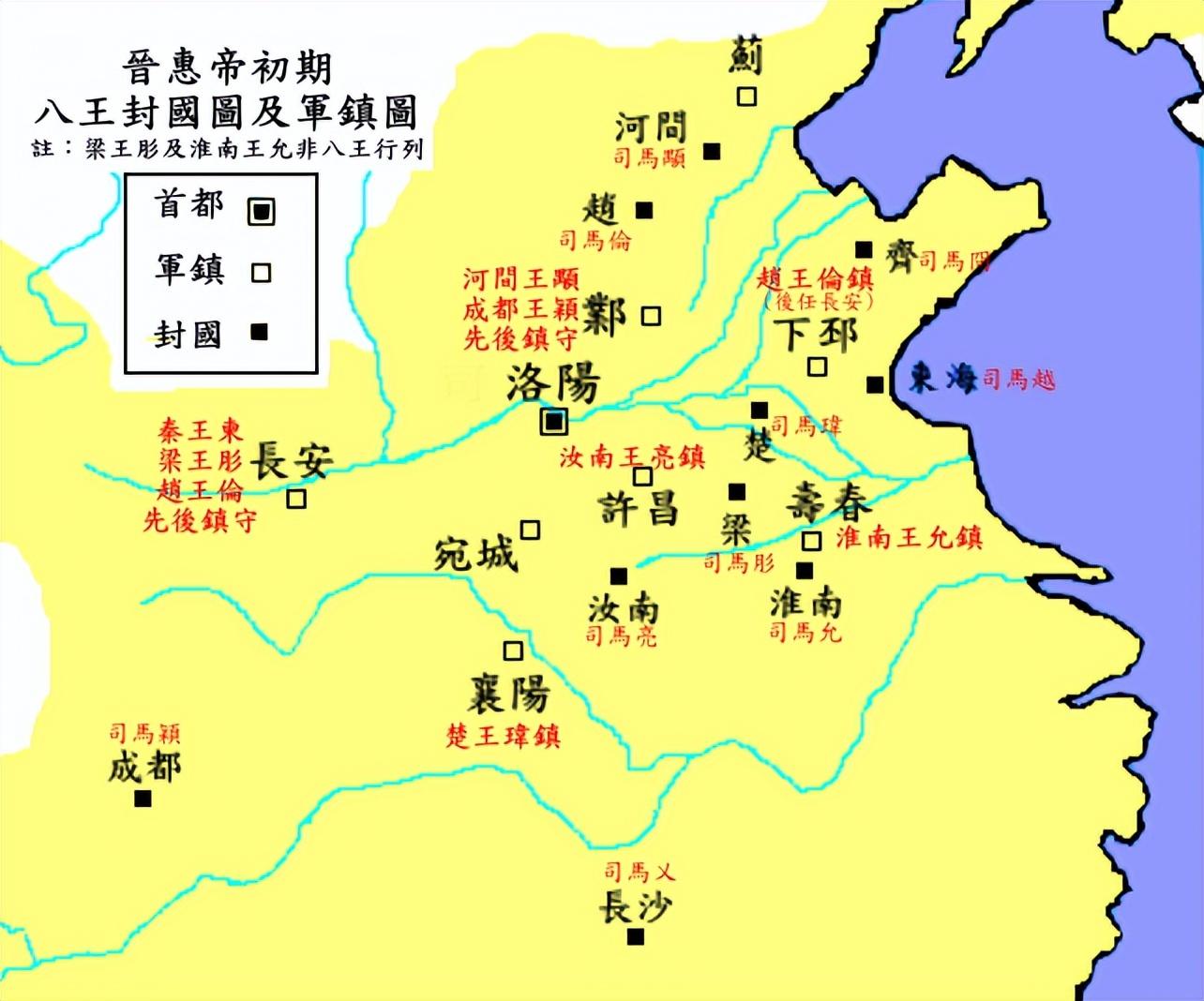

301年,司马伦废黜了晋朝的皇帝司马衷,篡位称帝。然而,司马伦的篡位行为未能持续多久,很快就遭到了齐王司马冏、成都王司马颖、河间王司马颙、常山王司马乂的联合讨伐。在这次联合讨伐中,司马伦被杀,司马衷再次复位。

随后,司马冏被晋惠帝任命为大司马,加九锡。然而,司马冏在掌握政权后,虽然专横跋扈,但却没有远大志向,沉迷于酒色之中。这导致了司马乂的讨伐,最终掌权的又变成了司马乂,但命运与之前的统治者并无不同。司马乂后来被司马颖、司马颙联合东海王司马越击败并处死。在这一过程中,司马颙的军队在洛阳大肆抢劫,并先后废除了皇后羊氏,废黜了皇太子司马覃,立司马颖为皇太弟。

在304年,晋惠帝率军讨伐司马颖,但最终遭到了失败,并被司马颖俘虏。同时,同年氐族人李雄建立了成汉政权。此时,司马颙、司马颖和司马越等多方势力在争斗中混战,导致晋朝边缘地区纷纷宣布独立。到了305年末,司马越击败了司马颙,但两者未能达成和解。次年,司马越杀死了司马颖。307年,司马衷去世,晋怀帝登基。司马颙在晋怀帝登基之际发布诏书,被任命为司徒,但在前往朝廷的路上被杀。这时,“八王之乱”中唯一幸存的势力只剩下司马越。司马越协助晋怀帝辅政,标志着八王之乱的结束。

八王之乱是西晋朝期一场惨烈的内乱,起初是由司马氏宗室内部权力斗争引发,后演变成了一场动荡的战争,对整个西晋政权和社会造成了极大的破坏。这场乱局彻底动摇了西晋政权的根基,为外族入侵留下了可乘之机。这场内乱导致了宗室之间的不断厮杀,各个诸侯王为了争夺皇位、掌握权力,展开了残酷的争斗。这不仅造成了大量人员和财富的损失,还极大地削弱了西晋政权的实力和统治基础。

同时,八王之乱也给了北方少数民族一个可以趁虚而入的机会。匈奴、羯、鲜卑、羌和氐等部族看到西晋内部混乱,纷纷趁机发起起义,脱离了晋朝的统治,建立了自己的政权,进而入侵中原地区,加剧了整个社会的动荡局势。在这场争权夺利的内斗中,各方诸侯王的竞争最终并未有明确的胜利者,反而导致了政权更迭和社会秩序的混乱。而这混乱的局面最终为异族的入侵提供了可乘之机,加速了西晋政权的灭亡。八王之乱是一段惨烈的历史篇章,不仅削弱了西晋政权,也为后来的政治动荡和外族侵袭埋下了隐患,最终导致了西晋的覆灭,中原大地北方生灵涂炭。

4.五胡乱华

汉化匈奴贵族刘渊在304年创建了前赵,这标志着五胡乱华时期的开端。他死后的继任者刘聪在永嘉四年(310年)发动政变夺得帝位,随后开始策划进攻西晋,311年刘聪的部下石勒在苦县宁平城大败晋军,攻占洛阳,掳掠财富,俘虏晋怀帝,又了西晋的杀太子、宗室、官员及士兵百姓三万多人,并大肆发掘陵墓、焚毁宫殿。这一事件被称为“永嘉之乱”。313年,刘聪又杀害了晋愍帝。随着永嘉之乱和前赵的不断侵扰,西晋政权受到了严重的破坏,晋朝宗室也案爆发死在这场变故里。为了躲避战火晋室和士族开始南迁,也吸引了百姓跟随,其中包括了司马氏宗室。这一南迁现象被称为“衣冠南渡”,在南方地区重新建立了一些政治、经济和文化中心,尤其是东晋在建康的建立,标志着东晋时期的开始。

永嘉之乱是五胡乱华时期的重要事件之一,对中原地区的政治和经济体系造成了巨大的破坏,造成了对中原地区的大规模破坏和混乱。这场动乱使得西晋政权雪上加霜,导致了政治和社会秩序的崩溃。西晋的统治无法稳定,许多司马氏宗室成员都离开中原,士族也纷纷南迁至建康一带,这在历史上被称为“衣冠南渡”。这一重大转变吸引了许多民众跟随,导致社会结构的重新调整和南方政治中心的形成。

五胡乱华是中国历史上一段极为动荡、混乱的时期,以各个少数民族势力的崛起和入侵为主要特征。这段时期发生了多次游牧民族的南侵入侵事件,对中原地区造成了极大的破坏和人口流失。北方和西域多个胡族在五胡乱华期间趁着中原动荡,进行大规模的侵略,他们所到之处,实施了残酷的屠杀、抢掠和掳掠行为。据《晋书》记载,中原地区的士族几乎十不存一,洛京城倾覆,他们以暴力手段攻城掠地,对汉族地区的居民进行了残忍的剥削和掠夺,导致许多地区的百姓受到了严重的伤害和流离失所。这段时期北方汉族的人口大量减少,众多汉族人丧生或逃往南方避难。这一时期北方汉族的人口锐减,从一开始的一千多万人锐减到三分之一左右。这些侵略者对女性的态度也相当残忍,他们称女人为两脚羊,进行掠夺、奸淫和杀害。

多次战乱导致了屠城掠地的现象,胡族军队在入侵时经常实施大规模的杀戮和掠夺,许多城市和乡镇被摧毁,人口死伤惨重。人们逃离家园,躲避暴行和战乱,社会经济的崩溃和破坏。大量的土地被荒废,人口锐减,农田荒芜,导致了严重的粮食短缺和饥荒,加上瘟疫的蔓延,导致了更多人的死亡。五胡乱华期间,大量人口死亡或迁移,导致了中原地区的人口锐减。社会秩序受到严重破坏,文化、科技和经济发展受到阻碍。这段时期的动荡和灾难,带给了中原地区人民极大的苦难和伤痛。文字难以充分描述当时的惨状,直到冉闵“杀胡令”的出现为汉人的生存带来了某种程度的拯救。

五胡乱华时期,诸多少数民族政权相继崛起、灭亡,形成了割据混战的局面,为随后南北朝时期的分裂打下了基础。这段时间,大量少数民族政权相继兴起,争霸中原。后赵、前燕、前秦等政权在北方相继崛起,争相互相残杀、并吞领土,形成了一种政权更迭、割据争霸的格局。前秦的兴起、统一北方以及后来的南征都是这一时期的重要事件,但前秦因为对南征准备不足,最终在肥水之战中败北,导致了前秦解体,北方再次陷入大乱,实际上这个时期霍乱华北的其实不止五胡,他们建立了大大小小的许多政权,历史上称为五胡十六国。北方政权的频繁更迭和割据局面,为南北朝时期的分裂和对峙埋下了伏笔。公元439年代国复国后的争取北魏再次继前秦后统一北方,开启南北对峙。

5.晋的最后归宿

永嘉之乱后司马氏在士族的支持下建立了东晋政权,但司马睿及其后继者并未能完全掌握对政权的绝对控制,士族势力对政治局势有较大影响。世族大家如王导、谢安、谢玄等在东晋政治中发挥着重要作用,因其地位和势力而能对朝政产生影响。士族很大程度上影响着东晋政权,他们有着自己的大量田产和私有军队,他们其实忠于的根本不是东晋政权。而在政治斗争中,内乱如王敦之乱、苏峻之乱等都造成了政治的混乱和动荡,这些内部不稳定是东晋政府无法有效北伐收复失地的重要原因之一。

东晋尽管有北伐的尝试,但内外因素导致了多次失败。例如,祖逖的北伐受制于世家大族,而桓温北伐时也遭遇了慕容垂的反击。同时,东晋政权内部的动荡使得权力逐渐集中到刘裕手中。刘裕在政治斗争中逐渐获得更大的权力,最终在东晋政权内部地位稳固,掌握了重要权力,为后来南朝宋的建立奠定了基础。他成功消除内乱和各种政治竞争,实现了对政权的有效掌控。更是在420年代晋建立刘宋,生于不义的司马政权最终经历一百多年后迎来它的宿命。是的,刘裕在建立刘宋政权后,对司马氏展开了报复行动。他将司马氏残余势力和宗族逐渐削弱并消灭,导致了绝大部分司马氏宗室的死亡。晋室宗室的很多成员都因八王之乱或其后的政治变动而丧命,刘裕也在剿灭司马宗室的过程中残忍地消除了这个政治对手,以巩固自己的权力。

6.为什么司晋为后世所不耻?

司晋之所以为后世所不耻,主要是因为其政权的短暂和混乱,以及在其统治时期所引发的多次战乱和内部动荡。

外族入侵:晋朝的政权并未在大范围内获得人民的广泛支持,内部动荡导致了国家的削弱,为外族的侵略提供了机会。最终,首都沦陷生灵涂炭。

动荡战乱:司马氏两晋时期充满了内乱和战乱。八王之乱、五胡乱华等事件,以及诸多内乱战争给当时的社会带来了极大的破坏和混乱,对百姓生活造成了巨大的影响。

腐败和社会苦难:司晋时期,社会动荡、战乱频繁,人民遭受了瘟疫、饥荒和战争的苦难。这种动荡导致人民生活水平下降,人口锐减,加深了对司晋时期的厌恶和不满。

背信弃义:司马氏政权在上位之路上的血腥和背信弃义,指洛水发誓,但是出尔反尔,诛杀曹爽,夷其族。

开弑君先河:司马昭指使贾充安排成济当街弑君,开启了无耻的先河,从此以后在司马家族人的心目中都没有“忠君”这个概念。也为南北朝的其他政权提供了”样板“。

门阀政治:拥有世袭地位、财富和社会地位的重要家族。这些家族通常掌握着政治、军事和经济上的重要资源,并在朝廷内部拥有巨大的影响力。他们通过世袭的地位、家族关系网以及掌控财富、土地和人力资源等手段,维持并巩固了他们的统治地位。寒门男出。

此外司马氏一家虽然篡夺了政权,但他们在选择继承人、权力分配上出现了重大失误,导致了政权的短命。这段时期政权更迭频繁,篡位者之间的内斗不断,使得政局动荡不安。各个政权的建立常常伴随着血腥、背叛和暴力,这种政治不稳定最终导致了整个国家的动荡和衰败。魏晋南北朝时期的篡位者们,无论是曹魏、司马懿代汉、司马氏代曹,还是桓玄代晋,都是通过非正统的手段上位,但最终都遭到了推翻。篡了代汉的曹魏,最终司马家也被刘氏所篡,天道轮回吗?

司马氏所建立的两晋政权经历了动荡不安、内乱频发和外患丛生的时期。八王之乱及五胡乱华带来的混乱和人员伤亡让两晋的统治形势雪上加霜。这段时期的政府弊端严重,加上民不聊生的局面,使司马氏的两晋政权被视为极其混乱且效率低下的统治体系。司马氏政权时期,国家治理出现了多方面问题。赋税繁重,民众负担沉重,导致许多百姓逃避课税。军人、僧侣、奴婢等大多不被纳入户籍,这使得人口普查数据不够准确,难以全面掌握国内人口状况。政府在治理上存在漏洞,导致了政局动荡和社会不稳定,为了避免赋税,许多人移居或者隐藏了户籍。

司马氏建立的晋朝虽然在中国历史上留下了一定的影响,但其统治却饱受着后世的质疑和批评。由于篡位的方式、政治混乱、社会动荡和治下百姓的苦难,司晋政权的短暂和动荡成为了后世不耻之处。这段历史时期所经历的内忧外患和人民的疾苦,让人们对司马氏政权的统治留下了深刻的反思和否定。司马氏的统治并未赢得广泛的支持,最终在内部斗争和外族入侵的夹击下灭亡。然而,这段历史也成为了中国古代政治混乱和统治不当的反面教材,引发人们对政治道德、合法性和人民利益的思考和警醒。(图侵删)