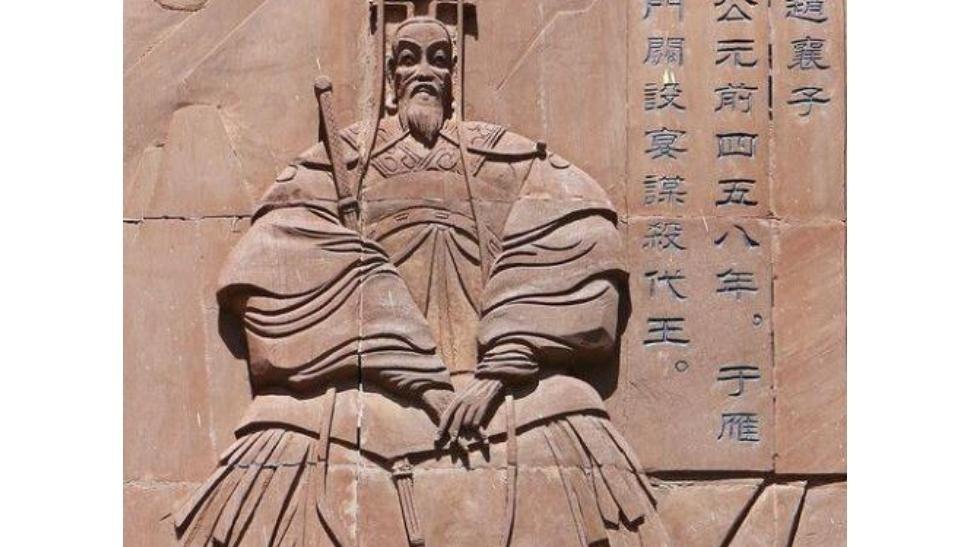

在公元前678年,晋国小宗的曲沃桓叔一家历经近70年的斗争,最终击败了晋国的大宗,掌握了国家权力。这一事件打破了西周自周公旦颁布《周礼》以来的传统制度,引发了诸侯国的模仿潮流。晋武公之子,晋献公,作为一位有远见的君主,实施了“尊周”政策,提升了晋国的地位,并消灭了数个小国,为晋文公后来的霸业奠定了基础。然而,晋献公的统治期间也发生了臭名昭著的“骊姬之乱”,导致晋文公被迫流亡。

晋献公

晋献公

为了防止类似曲沃代翼的叛乱,晋献公任用了士蒍、荀息、郭偃等非宗室人才为高官,并削弱了公族大夫的影响力。这一举措有效地遏制了公族的叛乱,但同时也导致了异姓士大夫的权力膨胀。晋文公流亡19年后复位,他进一步加强了对这些忠诚大臣的封赏,并实行了一系列政策,如通商宽农、嘉奖贤良,从而极大增强了晋国的国力。然而,六卿的内部矛盾也为春秋五霸的更替埋下了伏笔,他们之间的斗争充满了激烈的战争和政治阴谋。

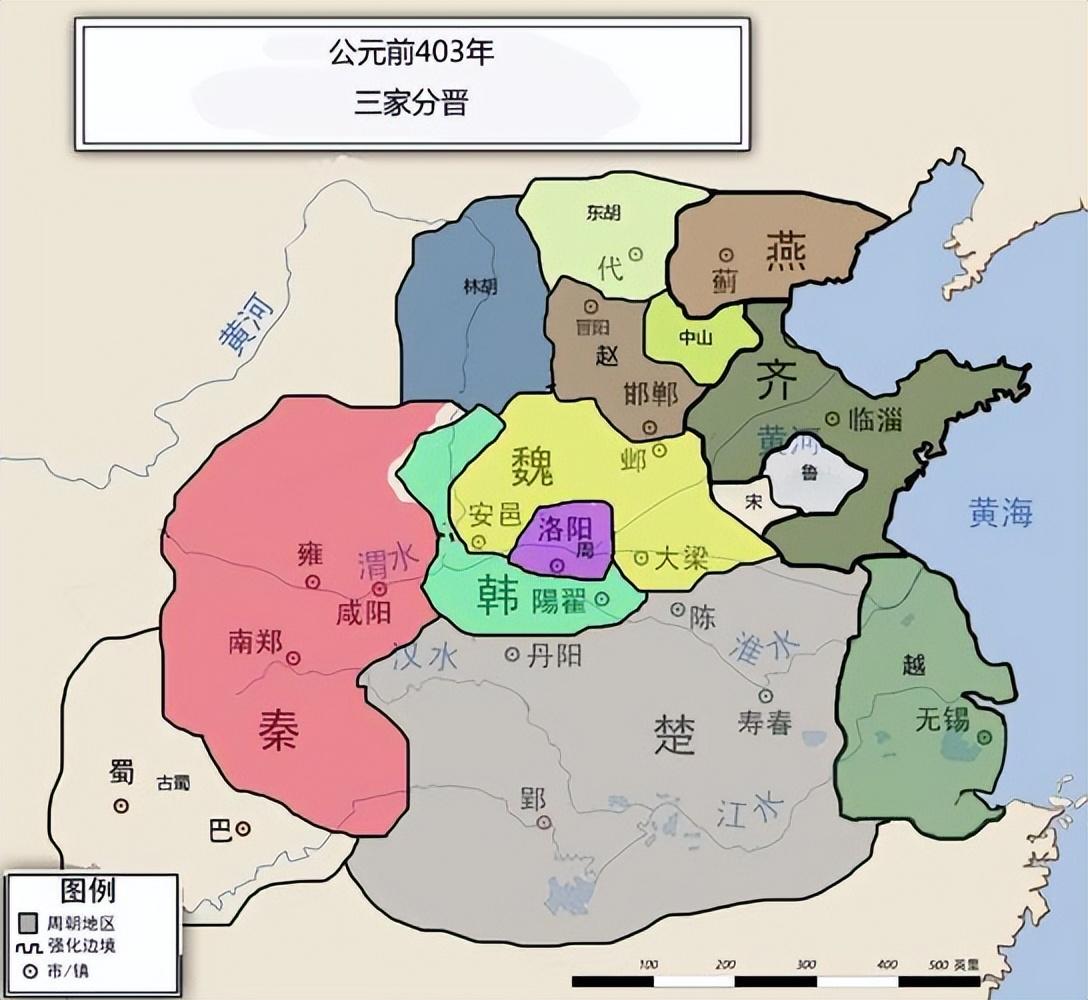

到了晋平公时期,六卿之间的争斗进一步加剧。最终,赵、韩、魏三家在公元前453年联手消灭了智氏,使得晋国公室名存实亡。公元前403年,周王正式将赵、韩、魏封为诸侯,而到了公元前376年,这三家废黜了晋静公,并瓜分了晋国剩余的土地,从此被统称为“三晋”。这一事件标志着春秋战国时期的重大转折,是中国历史上的一个划时代事件,标志着东周时代正式步入更加混乱和残酷的战国时代。

背景:晋无公族,晋国六卿

在周代的历史背景下,诸侯国的政治体制普遍依赖于公室子孙的分封制度。在这种体制下,公室成员通常作为大夫拥有各自的封地,不仅管理这些土地,还肩负着保护公室安全的重要职责。然而,在晋国,这一传统在“曲沃代翼”之后发生了根本性的变化。晋献公及其前三代君主经过多年的努力成功取代了大宗,但在献公在位期间又爆发了“骊姬之乱”。晋献公在内乱中大举剿灭了许多公族成员,从而打破了周代以来诸侯国的常规做法,导致晋国从此不再将公子或公孙分封为大夫。这一事件被称为“晋无公族”。

晋文公

在晋文公和晋襄公的统治下,狐氏、赵氏、先氏、郤氏、胥氏等家族开始在晋国政治中占据重要位置。如此一来晋国的政治格局进一步发生了转变。晋文公在继位后建立了三军制,晋襄公又增加新上军、新下军二军四卿,晋景公扩为六军十二卿。晋成公上位后,他尝试通过一种新的政策来恢复公族的力量。他将官僚贵族(宦卿)的嫡子赋予土地,企图以此来重建一种新型的公族结构。这一策略的实施,虽然在某种程度上弥补了晋国公室权力的空缺,但也带来了新的政治动态。在此过程中,诸如赵盾这样的异姓大夫逐渐崛起,他们被提升为代表公族的新力量,这些异姓大夫不仅拥有管理封地的权力,而且在晋国政治决策中扮演了越来越重要的角色。

后来十余家强势的卿大夫家族,在激烈的政治斗争和军事兼并中逐渐减少。最终,经过一连串的联盟、背叛、战争和策略斗争,晋国的政治权力最终集中在赵、魏、韩、范、智、中行这六大家族手中,他们被统称为“晋国六卿”。晋国六卿之间的关系错综复杂。他们既有合作又有竞争,时而联手对抗外敌,时而又内斗争夺权力。这种动态的权力平衡不断塑造和改变着晋国的政治局面。他们的决策和行动不仅影响了晋国内部的稳定和发展,也对周边的诸侯国产生了深远的影响。

晋阳之战:三家灭智

春秋末期,越国灭亡吴国之后成为春秋期间最后一位霸主。晋国的政治格局也发生了剧烈的变化。原本的六大家族中,范氏和中行氏两大家族被消灭,使得晋国的主要势力仅剩下智、赵、韩、魏四大家族。在这四大家族中,智氏由于其显著的军事和政治力量,成为了其中最为强大的一家。这时候晋国是智氏的智伯荀瑶执政,作为智氏的领袖和晋国的正卿,开始采取更加激进的扩张策略。他向韩康子和魏桓子索要土地,这一举动得到了他们的顺从。然而,当智伯向赵襄子提出同样的要求时,却遭到了拒绝。这一拒绝激起了智伯的愤怒,于是在周贞定王十四年(前455年)他决定对赵氏发动攻击,并迫使韩、魏两家出兵协助围攻。

赵襄子面对智伯的强大攻势,选择退守晋阳,并坚决抵抗。智伯围困晋阳长达两年之久,但始终未能攻破这座坚固的城池。在困境中,赵襄子派遣张孟谈进行秘密谈判,成功说服了韩、魏两家反戈一击。在张孟谈的策略下,韩、魏两家倒戈攻击智伯军营,并利用晋水反向灌溉,使智伯的军队陷入困境。这一出人意料的转变导致了智伯军队的彻底崩溃,最终智伯荀瑶被擒杀。到了前453年,赵、韩、魏三家联合彻底消灭了智氏宗族,并瓜分了其领土。这场被称为晋阳之战的冲突,不仅标志着智氏在晋国的终结,也为后来的“三家分晋”奠定了坚实的基础。

三家分晋:晋国灭亡

在周考王七年(前434年),晋国历史上发生了重大的变故。当时的晋哀公逝世,晋幽公继位。这一时期的晋国已经不复往日的辉煌,其实力和影响力大幅削弱。在这种情况下,韩、赵、魏三大家族进一步加强了他们在晋国的控制力。他们在瓜分了晋国的大部分土地后,只留下绛与曲沃两地归晋幽公所有。从此,韩、赵、魏三家族被统称为“三晋”,在晋国的残余影响力中占据了决定性的地位。

到了周威烈王二十三年(前403年),这三家族的地位得到了更进一步的巩固。周天子正式封魏斯、赵籍、韩虔为诸侯,这一事件被称为“三家分晋”。这不仅标志着晋国实质上的瓦解,也是中国历史上春秋时代与战国时代的分界点。这一事件的发生,预示着一个新的时代——战国时代的到来,各诸侯国间的权力斗争将更加激烈和复杂。值得一提的是,司马光把这个一年当成春秋战国的分水岭,他的著作《资治通鉴》也是以三家分晋为开篇的。

晋国的命运最终在前376年画上了句号。在这一年,三晋瓜分了晋悼公残余的食邑,标志着晋国这个曾经强大的诸侯国的彻底灭亡。晋国的衰落和灭亡不仅是其内部权力斗争和政治变迁的结果,也反映了春秋战国时期整个中国政治格局的深刻变化。晋国的故事,从显赫一时的霸主到最终的衰落和解体,是中国历史上一个引人深思的篇章,展示了历史的变迁和无常。

后记

晋国曾在春秋时代扮演着重要的角色。作为一个强大的诸侯国,晋国在政治、军事、文化等各方面对周边国家产生了深远的影响。在其鼎盛时期,晋国的军事实力和政治影响力在中原地区无人能敌,其所实行的政策和策略对周边国家产生了深刻的影响。有人说没有三家分晋,就没有秦国的一统六国,这并不无道理。然而,随着内部的权力斗争和外部的政治压力,晋国的影响力和控制力开始逐渐削弱。

晋悼公时期,晋国已经是名存实亡。在经历了几代君主的政治斗争和军事冲突后,晋国的中央权力被削弱,最终被韩、赵、魏三家分割瓜分。晋国的解体,不仅是一个诸侯国衰落的故事,也是整个春秋时代政治格局变化的缩影。它预示着更为动荡的战国时期的到来,诸侯国间的斗争将更加激烈,新的政治力量将在这个时代中崛起。

随着晋悼公的去世,一段中国历史上的重要篇章也随之落幕。晋国,这个春秋时期的超级大国,最终在历史的长河中彻底灰飞烟灭。晋国的衰落和解体不仅标志着一个昔日强盛国家的终结,也象征着一个时代的结束。随着晋国的灭亡,历史正式进入战国时代,这是一个充满混乱和动荡的时代。在这个时期,各个诸侯国之间争夺领土和权力,经常爆发战争和冲突。没有明确的中央政府,法律和规则也不够健全,社会秩序相对混乱。强者欺凌弱者,国内外的战争不断,人民的生活受到严重影响。

战国时期的战乱持续了几百年,各个国家之间互相角逐,形成了七雄争霸的局面。这个时期的军事、政治和外交斗争剧烈,很多重要的历史事件和人物也出现在这个时期。直到秦始皇的统一,战国时期才得以结束。秦始皇通过强硬的中央集权政策,统一了六国,建立了中国历史上第一个中央集权的封建帝国。他推行了一系列改革,包括统一的文字、度量衡和货币体系,对于中国历史的发展产生了深远的影响。

晋国的历史,从辉煌到衰败,从统一到分裂,是中国古代历史的一个重要组成部分。它为后人提供了关于权力斗争、政治变迁、国家兴衰的深刻教训和反思。晋国的故事是对权力、政治智慧、和人类社会复杂性的深刻展示,至今仍为历史学家、政治学家和文化研究者所研究和探讨。(图片取自网络,要是侵权请联系删除,谢谢阅读)