自秦朝统一六国起,中国始终以团结一致书写历史篇章,其中,官员的选择和使用至关重要。

古时全国性的官员调度既避免了地方势力过大,也分享了治理经验,这种传统至今犹在。

近年,高官南北调动频繁,形成政坛"南水北调"之风。

其中深意何在?山东大学教授黄少安的分析或许能为我们揭示,这背后的历史根源、现实动因和政治智慧。

南北分野:中国经济重心的历史演变与影响

南北分野:中国经济重心的历史演变与影响中国历史上,北方地区一直是政治、军事和经济中心。

这里发展更早,有着更多的历史遗迹和文化积淀。

南方地区相对较为繁荣,但在某些时期也受到北方统治的影响。

因此,南方官员调动到北方可以实现政治平衡和确保国家统一的管理。

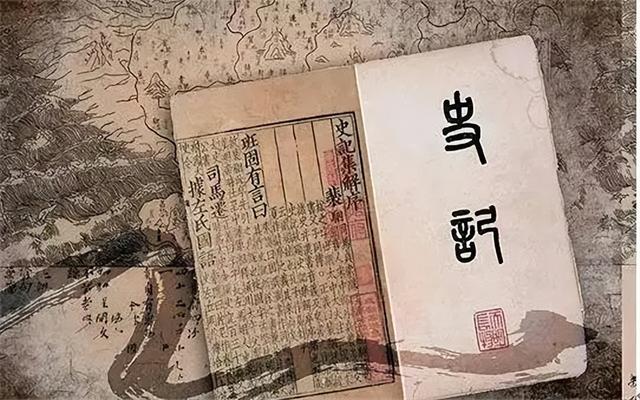

《史记·货殖列传》描述了古代中国的四大经济区:山西、山东、江南、龙门石码北。

它描绘了地理上的分歧,“江淮以南,没有穷困潦倒的人,也没有贫富悬殊的家庭;楚越之地,土地广袤,人口稀疏,丰富的饭稻和丰盛的海鲜,让人们的生活充足,不需要商贾的参与。”

然而,从汉魏时期开始,北方逐渐衰落,南方逐渐崛起。

特别是孙氏兄弟,他们在南方打下坚实的基础,推动了三世纪的经济发展,奠定了中国经济重心向南迁移的基础。

这个经济重心的南北转移,在两宋时期达到了顶峰。

一些人认为,这是由于北方战乱过多的原因。这种说法,虽然有一定的道理,但不能忽视中国古代封建小农经济的生命力。

即使在战乱纷飞的时期,经济仍然能够迅速恢复,并有所超越。

历史上,北方并非一直动荡不堪。新莽末期的战乱持续了20年,但东汉继而维持了160年的安定局面。就在这期间,南方经济开始飞跃。

然而,自北魏至盛唐,尽管北方基本稳定,但在经济的竞赛中,却无法赶超南方。直至明清,北方在经济优势上再未能重新领先。

然而,把北方的衰落归咎于人口的南迁,并不准确。

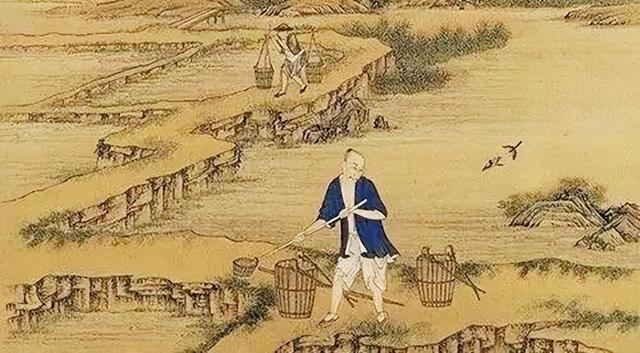

南北自然条件不同,农作物的种植方式也有差异。北方以旱地作物为主,南方以水稻为主。

北人南迁,虽然带来了先进的生产技术,但对南方的水稻生产却产生了破坏。

南朝宋时,大批北方移民涌入徐、豫二州,原本富饶的稻田因为他们的“专务陆作”而受到破坏。

这些都告诉我们,南方经济的崛起,并非仅因北人南迁,还有许多其他因素需要考虑。

掠过历史的烟云,南迁贵族王公显赫不减,却对社会生产置若罔闻。

百姓南北之间摇摆,频繁应召上战场,晋元帝在321年的敕言,更是将北方大批百姓南迁,奠定了东晋南朝北府兵的基石。

南北异质,主因在于经济观念差异。

荆扬二州肥沃土地赋予了南方农产丰富的基础。

北方,黄河流域,以农为重,无论古文献还是神农氏传说,都昭示了对农耕的崇高情感,从太行山到陕西关中,到宋秦地,皆可见其对农业的挚爱。

然而,农业并非一片大好,北方的农业昌盛背后,生态恶化,土壤超载,黄河水患频发,破坏了农业环境,让北方陷入了农业危机,真正的症结在于农牧失衡,林地草原的大肆破坏。

北方以农为本,以商为末,这是深植其人心的观念。

历代古人把农业看作国家经济的主体,而工商业被视为次要。而南方人遭遇的自然条件与北方截然不同,湿热的气候,物产丰饶,让南方人民的生活方式多样化,农业并非唯一出路。

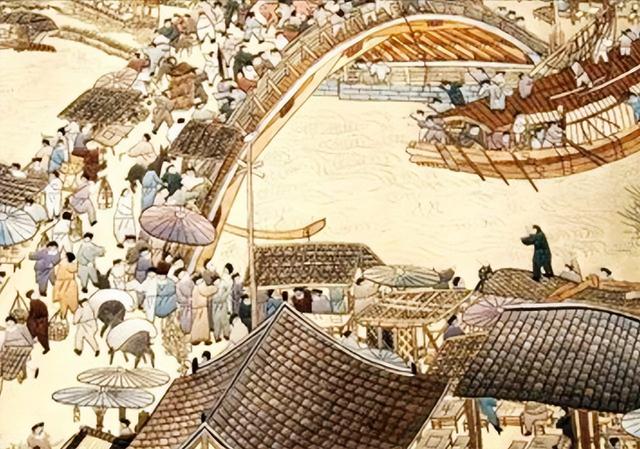

南朝时,农业与商业齐头并进,到了宋元,外贸也热闹非凡。

南方人视实际情况选择职业,例如江南人种果植木,做商贩,甚至贩盐。

北方的重农观念在人口爆炸,土地匮乏的情况下,导致人们纷纷选择迁徙。然而,南方人偏向于灵活应变,商和农的地位并存。

南朝宋时,南方农业的生产环境优于北方,粮食成为市场交易的主角。南方的庄园从自给自足转变为商品生产基地,为南方超越北方,成为我国经济中心奠定了基础。

总的来说,北方的重农观念和经济思想曾领航全国,然而自然环境的恶化,黄河水患等问题让北方失去优势。

而南方因其适宜农业的气候,丰富物产,多元化的生计方式,繁荣的商业活动,和迅速发展的农业生产,最终实现了我国经济重心的南移。

在此历史背景下,北方地区的优势在于其历史地位和资源分布。

许多重要的朝代和王朝都诞生于北方,如秦、汉、唐、元等。

这些朝代的建设和管理经验积累为北方地区赋予了较高的政治和行政能力。

并且南北地区在历史上存在着文化交流和融合的现象。

不同地区的官员之间的调动可以促进南北文化的交流和互动,有助于增进对不同地区的了解和理解,进而实现南北文化的多元统一。

"南富北贫":中国经济发展的地域性失衡与策略性对策

"南富北贫":中国经济发展的地域性失衡与策略性对策中国的经济发展存在南北方的不平衡现象。

南方地区相对较为繁荣,经济活力和市场潜力较高,而北方地区面临一些独特的挑战。调动南方官员到北方可以推动经济发展的均衡。

如今我国南北之间的经济鸿沟,如今已成为不容忽视的问题。

南方,拥有包括魔都上海和珠三角在内的16个省市自治区;而北方,则囊括了从冰城哈尔滨到魅力新疆的15个省市自治区。

回溯至2007年,南北经济总量的差距仅为4.1万亿,然而,至2021年,这一差距惊人地激增至33.6万亿。

即使考虑到人口因素,我们也看到了自2016年以来人均GDP的显著失衡。泰尔指数也证明了这一点,自2019年起,其变化趋势与人均GDP差距指数呈现出发散态势。

这个"南富北贫"的故事,在产业结构的巨变中也得到了体现。

自2005年起,南方的重工业比值逐年降低,而北方则自2009年开始明显增加。

这表明南方通过向现代轻工业转型,大量吸纳劳动就业人口,为经济提速打下了人口红利基础。

2008年金融危机过后,南北发展的失衡就已经开始显现,而近年来,这一问题愈加明显,值得我们深思。

教授黄少安用一副鲜明的图景描绘了南北城市的发展道路:南方的城市是充满活力的"造血机器",源源不断向周边输送活力;而北方的城市更像"吸血鬼",通过索取周边资源来发展。

南方大城市是经济增长的引擎,依托产业链和市场机制形成了自给自足的经济体。

以上海为例,其人均收入6万多,而邻城昆山也有5万多,证明了这种"互惠共赢"。

相反,北方城市通过行政手段,如人才吸纳,金融资源控制,城市扩张等,集聚资源。

黄教授将其称为“资源堆”,这类城市生存依赖源源不断吸取周边资源,以济南为例,城区人均GDP有5万,但周边农民的收入只有1万多,这就是北方城市的普遍现象。

如今国内城市创新力呈火箭式提升,但东南和中西北的发展步伐不同步。

东南走市场路线,中西北寄望于政府;这不同的道路塑造了创新力的地域分布。

黄少安教授有针对性的观点:

对东南这个市场主导者,政府应进一步解放,让市场玩转资源配置,同时保持公平竞争。

对中西北,政府应发挥调控作用,推动产业升级,淘汰"僵尸企业",尝试混改,点燃创新之火。

对于全国,增加科技投入,强化基础设施,吸引外资等策略,全面提升创新能力。

总的来说,每个地区需要找准自己的创新发展道路,实现全面并进。

北方地区面临资源短缺和环境问题,而南方地区资源相对较为丰富。

南方官员调动到北方可以利用其经验和管理能力,推动资源的合理利用和产业升级,促进北方地区的经济发展。

为了实现全国范围内的区域协调发展,政府通过调动官员的方式,将南方地区的发展经验引入北方地区。

这种经验交流和合作可以促进南北方的互利共赢,实现经济发展的整体均衡。

破墙利器:南北官员交流中的治理升级与创新潜力

破墙利器:南北官员交流中的治理升级与创新潜力调动南方官员到北方还可以改善地方治理能力,解决当地问题,并推动相关政策的执行。

南方地区相对较为繁荣,拥有较高的治理水平和管理能力。

调动南方官员到北方可以帮助解决当地面临的问题,推动政策的落实和执行,提升地方治理水平。

南方官员通常具备丰富的行政能力和管理经验。

他们的调动可以提升北方地区的行政管理水平,推动地方治理的现代化和效能提升。

综上所述,南方官员调动到北方在历史和现实中存在着多方面的原因。

这种调动可以实现政治平衡、促进南北文化融合,推动经济发展的均衡和区域协调,改善地方治理能力,解决问题并推动政策的执行。

“破墙”,旨在击碎阻碍,让封闭的世界开放,就如同一个生态系统需要开放以滋养生机。

无论是大国还是小城,它们的人才系统都需时刻开放,破除阻隔。

我们可以把“南官北调”看作一个破墙利器,摧毁了人才资源的隔阂,也打散了陈规陋习。

它首先使信息内外交流,让人才经验、观念在新环境中碰撞,激发出新思想。

其次,它催生了干部能力的转移,促进地方经济发展。

再次,它促进了人才流动,集结了多元的人才,为可持续发展铺就了道路。

若无干部交流,固定的人才结构便难以突破,会陷入思维僵化,影响整体发展。此外,干部交流打破了领导思维僵化的壁垒。

有的领导害怕新环境、新问题,结果就是封闭环境引发的固步自封和异化,使得人际关系复杂化,新思想被排斥,阻碍了整体发展,甚至会导致系统崩溃。

人才交流就像一座动态的桥梁,连接着部门、地区,打破信息和知识的障碍,让鲜活的智慧在大地上流动。没有这座桥,我们的视野将被局限,无法吸纳新鲜血液。

英国剑桥大学卡文迪什实验室就是这座桥的完美示例。

这里的科学家们,像麦克斯韦和汤姆逊,将一代又一代的研究人才送入世界,将专业知识、优良作风传播到各个角落,然后又从世界各地引入新的潜力人才。

这种吐故纳新的策略使得实验室充满活力,连诺贝尔奖也拜他们所赐。

我们应当积极建设这座桥,通过交流引导干部,让不同领域的人才能够互相学习,互相借鉴。

干部交流就像是一场大熔炉,融合了各地、各部门、各领域的人才,这种交融、交流,会孕育出更多的通用型领导人才。

如此,干部交流可以激发出无限可能,迸发出活力和创造力。

黄教授指出,北方经济陷困市场和政府的纠葛。

南方领导像活力注射,为北方注入新鲜血液。

北方资源丰富,但市场经济思维匮乏。要突破,需拆除思维的牢笼。

南方政府像市场的得力助手,放权给市场自我调整。

北方依赖中央调控,创新略显乏力。

南方领导者寻找北方的复苏之路,要靠市场活力,经济才能驶向新的航道。

北方也有亮点,如稳定和安全策略,值得南方借鉴。干部交流促进互学互鉴。

现今,南北合作学习的潮流涌动全国。尽管漫长,却是必然的发展趋势。

只有协调发展,国家才能壮大。

参考资料:

参考资料:黄少安:《我国区域创新发展能力差异研究——基于政府与市场的视角》,载《财经科学》,2020年第2期。

黄少安:《中国大量南方官员调动北方,背后是有这层深意》,腾讯视频

跨区域跨条块干部交流生态效应研究 _梁喧苡 上海交通大 学

南北经济思想的差异与中国古代经济重心的南移_雷铭

-END-

作者:如愿

编辑:林妍

政商环境好、为民着想就能改变。

治国人才需要流动,才能胸有大局,因地制宜!这有什么好讲的?!

你们关里热不热[笑着哭]辽宁现在好多地方全天开空调!

说的这么高深[笑着哭][笑着哭][笑着哭]

县级以上的干部就应该在全国范围内轮调

应该每两年动一次,受贿不好操作[吐舌头咯]

这种文章看着很舒服,搞政治经济的,必须要学史!

智商、情商区域大调整,这是个把控全局的大决策。

如今经济是根据 气候地理沿海地区来决定。

农业社会,南方有水,利于种植

东西南北相互对调!很好![点赞]

中华民族的伟大复兴靠他们了

个人看法,还是得因地制宜。

重工业决定囯家工业化水平。南方的发展,对中国工业化贡献不大

因为现在北方太热南方人去了适应[点赞]

南方官员镇的住很北区域不,这民风可是有点硬。

南方水运便利,自然会商业发达。北方干旱,古代还没有现在的基建能力,自然不具备重商的条件。 等到现代,仍然是近海区域贸易繁荣,交通便利嘛。 所谓南方富裕,也多是交通便利的地方,大凉山也是南方,也受制于地。 咱们国家全国一盘棋,有保粮的,有搞外贸金融的,有重工的…人才流动也是全局眼光吧。

南北统一

北方经济不行,主要是气候变化,古时候中原和陕西,水运很发达,现在早就没什么河流能通航了,看看北宋开封城的水运,跟现在苏南地区差不多

干的好