秦代三大水利工程,最有名的就是郑国渠和都江堰了,都是世界文化遗产,但是两个命运却大大的不同了。

都江堰五A级风景区,每年人潮汹涌人来人往,而郑国渠景区四A级景区,还名不副实——我不是说景区的景色不好,而是说那里和郑国渠文化遗产关系不大。

我估计:不说全国,就是整个陕西,能完整的看完郑国渠文化遗址的人都不多;而我,就是完整看完郑国渠文化遗址的人。

郑国渠文化遗址从秦汉唐的遗址以及元宋明清以至民国和建国后的渠首,我真是完整的一一看到。

秦汉唐渠首遗址郑国渠首遗址,就在郑国渠路的旁边,过泾干渠桥后路况不是很好,土路炭渣路,全程单行道,好在有郑国渠首遗址的导航,否则我都要怀疑走错了。

在这里还有一个“井渠”遗址,井渠就是地下暗渠。从这个井渠标识往泾河岸边走,就到了郑国渠渠首遗址。

不过我在这里看不出所以然,估计是时间久远,被破坏了。

白渠三白渠渠首遗址

这两个渠首就在郑国渠路旁边,你先看到的是白渠故道遗址,这个倒是很明显的能够看出来有人工开挖的痕迹,从泾河的河道直接另外引了一个水道。

白渠建于汉武帝时,因为是赵中大夫白公的建议,故名白渠。

旁边还有一个三白渠渠首遗址,三白渠是唐代的水利设施,在秦汉所发展的郑白渠基础上,另外又开凿了太白、中白和南白三大支流,世称“三白渠”。

这条路到河边就是大名鼎鼎的张家山水文站。

白渠三白渠遗址和郑国渠渠首遗址都是泾河的同一个大弯道,这里是在上游,郑国渠在下游,从这边向上游望,隐隐还能看到白渠的引水口。

宋元明清遗址这些渠首遗址想要看很容易,都是在郑国渠路的旁边,但是想要看宋元明清的渠首遗址,就难了。

不是费用问题,而是现在不开放。

这里在地图上标注的是张家山自然风景区,但目前是水利设施,这应该是没有对外开放的原因,但是我进去的时候,看到这里已经有景区的一些设施,我就有些疑惑。

不说了,大家跟着我的脚步走一遭吧。

进大门后不久,就有一块刻着“世界灌溉工程遗产——郑国渠”的大石头,后面有一个碑廊,网格罩着看不清,但是外面都有标示:

“祭唐刘令文”碑铭、龙洞渠记、奉和余公重做凿广惠渠诗、重修广惠渠记……

在往前走,路边标示牌罗列出很多遗址,从元到清,我心喜欢,看来今天是能完整的把历代遗迹看完了。

我开始走的水泥路是防汛路,左手就是泾惠渠,沣惠渠的水量挺大,在观瀑台上看,老树老渠,一条碧水。

过了卧牛石标牌后,我就左下走石渠步道,沿着沣惠渠走,历代郑国渠遗迹都在那里。

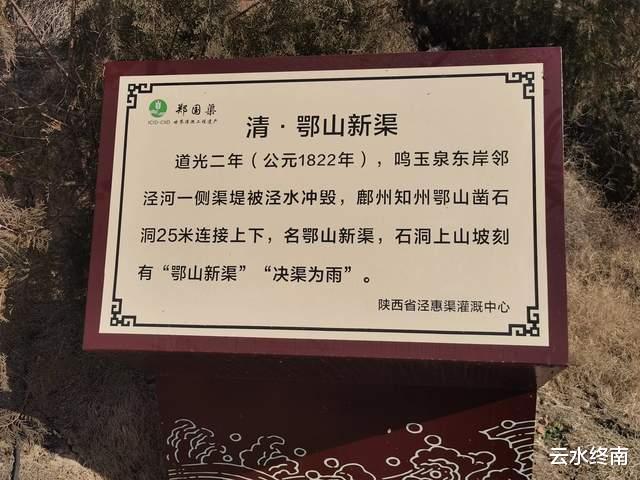

第一个看到的就是“鄂山新渠”。道光二年,鸣玉泉东岸临泾河一侧渠堤被泾河冲毁,鄜州知府凿石洞25米连接上下,这就是鄂州新渠,在石洞上面还刻有“鄂山新渠”“决渠为雨”。

走上台阶看,确实有字样。

过了这一段石洞,这一路左边是碧蓝的的泾河水,右边是深绿的泾干渠,我觉得很奇怪:为什么泾河水在这一段是碧蓝的,出了山地到了平原,泾河水的颜色就发生了变化。

过了丰利亭,旁边有个明代的通济渠遗址,通济渠是广惠渠裁弯取直工程,直接在山体上开凿出130米连接上下。下面还有一个泉水,叫作洗衣泉,只是我们下不去。

前行不久就到了龙鳞滩,这里是宋代丰利渠遗址,这一段遗址,是沿路最大、最明显的。

龙鳞滩这里有个传说,就是魏征梦中斩泾河老龙的故事,龙头落在了龙首原,龙身子就在这里,从这里看泾河河床,确是乱石一片,中间夹杂着一些碧水跌瀑,煞是好看。

走下去,就是丰利渠遗址。

丰利渠是宋神宗熙宁年间一直到宋徽宗大观三年建成,灌溉农田90万亩。丰利渠引水口首次上移到岩石 河岸,首次增加了石渠,渠首工程比郑白二渠大而且艰辛。

人工开凿在岩石上的渠道有个三四米宽,还有很明显的闸门和水则遗迹,石壁平处应该还有刻字,可惜现在都看不到了。

走在这段渠道,我真是感受到古人的伟大。

在前行,就是元代的王御史渠,不过这一段我看不明白,这里也没有太多的说明。

紧接着就到了明代广惠渠遗址,明代的广惠渠历经18年才修成,全长800米,凿穿小龙山隧道大龙山隧道总共四百多米,也就是说一半多都是隧道,工程十分艰巨,广惠渠开创了我们古代,引泾灌溉凿洞引水的历史。

接着前行,我们就看不到旁边的渠水了,都在我们的脚下石头下面,古人的工程技术真是厉害。

开渠的难度大了,开渠的工人就惨了,前面就有了梯子崖和石匠坟遗址。

开凿广惠渠的时候,工匠要从山上到山下施工,在峭壁上开凿梯子状的踏步,这里就被成为“梯子崖”。

上了梯子崖 ,上面就是石匠坟,,当年石匠修渠日以继夜,口衔灯火,身披蓑衣,一锤一钎的凿,“一斗石一斗钱,钱回人不回”,当时规定石匠只能给家里捎钱 ,不准回家,丧命后就地掩埋,梯子崖的上方就形成一片坟地,这就是“石匠坟”。

看来再伟大的工程,都是用工人的血汗完成的。

前面,就望见泾惠渠首枢纽大坝。过了筛珠洞,就是清代龙洞渠遗址,这是清乾隆二年在龙洞北口置坝,阻止泾河水入渠。

紧接着,就是著名的泾惠渠渠首,这里民国时著名的水利专家李仪祉在当时的陕西省政府主席杨虎城的支持下,用了两年时间建成通水,建国后,这里又经过三次大的改造。

泾阳、三原、高陵、阎良、临潼、富平留个区县146.5万亩的农田,都是泾惠渠的灌溉区域——关中的“白菜心”就是这么来的。

主席说过:水利是农业的命脉。

一个郑国渠,从先秦到现在历代修建,一直到现在都在发挥这重要的作用,可能只有成都的都江堰可以与之媲美。《郑白渠歌》有这样的句子:

举锸如云,决渠为雨。

水流灶下,鱼跃入釜。

泾水一石,其泥数斗。

且溉且粪,长我禾黍。

衣食京师,亿万之口

历代统治者都在解决中国人的吃饭问题,我们解决温饱问题也不过几十年,好好的到郑国渠这里看看,了解我们历代对水利工程的重视,相信对于我们的粮食安全,有着重要的意义。

这个话说的比较的啊,就说下一点:让全国人民都像知道都江堰一样知道郑国渠,让全国人民都像向往都江堰一样向往郑国渠。

郑国渠是有这个资本的,但就看我们有没有这个能力了。

作者:云水终南

信步荒野,访路探幽,乡俗俚语,负暄问道。走向山林乡野,探索身边美景,感受民情风俗。欢迎关注,欢迎转发。