西周建立后,周朝进行了分封,形成了各个周侯国。在前905年,周孝王因为秦国祖先善于养马,因此将秦国封于秦邑(今甘肃天水市清水县),使其成为周朝的附庸,其地位相当于一个周朝畿内诸侯。此后,秦人与西戎展开了漫长而残酷的斗争。前822年,秦国首领秦仲在与西戎的战斗中殒命,周宣王召见秦庄公兄弟五人,并派遣7000兵卒,命令他们讨伐西戎。秦庄公成功地击败了西戎,在前821年被周宣王封为西垂(即西犬丘)大夫。前771年,周幽王宠信褒姒,烽火戏诸侯,不满的外戚申侯联合犬戎攻打周王室,杀死周幽王。秦襄公率军勤王,屡立战功。随后,秦襄公审时度势,支持幽王之子周平王并护送其东迁洛邑。秦襄公因此被周平王封为秦伯,又被赐封岐山以西之地,秦正式成为诸侯国。

秦襄公得到周平王授意后,征伐犬戎,战死。儿子秦文公前762年在汧水建都,驱逐戎人,吸纳周朝遗民,扩展疆域至岐山。秦宪公后迁都平阳,伐灭荡社,前704年灭亡荡氏,助力秦国向东扩展。后来到秦穆公继位,秦穆公是古代中国历史上伟大的君主之一,成功降服西戎八国,成为春秋五霸之一。他与晋献公时期保持良好关系,被称为秦晋之好。秦穆公致力于巩固西陲地区,为秦国崛起奠定基础。

在晋献公去世后,秦穆公与晋惠公发生冲突,晋国遭旱灾请求粮食援助,秦穆公慷慨相助。但当秦国遇到大旱时,晋惠公却拒绝提供粮食。秦穆公怒而伐晋,俘虏了晋惠公,但因为姻亲关系没有过多的追究。后来,秦穆公助流亡的晋国公子重耳(晋文公)回晋国,晋文公继位后秦晋修好。前628年,晋文公去世,晋襄公登基。秦穆公秘密攻打郑国,被察觉后失败,后又在殽大战中溃败。秦穆公悔恨,前625年再次伐晋失败。一年后再战,渡黄河后焚毁渡船表示决心,但晋军不出战。秦国因受阻转向西陲。秦康公、秦桓公、秦景公时期,秦晋战争不断,秦国逐渐衰弱。

秦景公在位时,十四国举行弭兵之会盟。盟约规定晋楚两国为共同霸主,其他国家需向晋楚同样纳贡。晋的附属国要向楚国朝贡,楚的附属国则要向晋国朝贡。齐国是晋国的盟国,不需向楚国朝拜;秦国是楚国的盟国,不需向晋国朝拜。秦哀公在位期间,伍子胥领吴军破楚国,掘平王墓鞭尸。申包胥前往秦庭痛哭七天七夜,秦国终于发兵帮楚昭王复国。

后来的秦夷公、秦惠公、秦悼公至后来的君主,统治时期相对较短。秦厉共公即位后,秦国逐渐壮大,频繁对外用兵,吸引周边国家前来进贡。然而,随着时间推移,国内政局发生变化,旧贵族逐渐掌握政权,对国君的废立产生影响,导致一系列内乱和国力下降。

战国早期秦简公时期,三晋之一的魏国在变法后迅速强盛起来,魏国成为了秦国的威胁。在前413到前409年间多次用兵,随后夺取了秦国的河西地区,并在那里设立了西河郡,成为秦国东进的阻力,这一系列内忧外患导致秦国国力的下降,同时河西地区的失去对秦国产生了重大影响,因为这是关中平原的重要产粮区。在前408年,由于失去了这一丰富的农业区,秦简公被迫开始按亩征收禾稼作为租税,标志着秦国国内地主制度的建立。

通过按亩征税,秦国开始实施更加明确的土地私有化政策,将土地的所有权逐渐转移到个体农民或地主手中。这种改革有助于提高土地利用效率,但也带来了社会结构的变化。地主在这一过程中逐渐获得更多的土地和财富,形成了相对富裕的阶层,而农民则可能面临更为困难的生计。前401年,秦国展开反击,秦简公派兵攻打魏国。然而,由于西河郡的阻碍,秦军未能成功穿越到河东。

秦国在秦惠公在位期间面临与魏国、韩国等的多次交战,最终败于魏国。他的儿子秦出公接任时因为年幼,其母主持朝政,并宠信宦官,导致秦国在经历了四代乱(秦厉公、秦躁公、秦简公、秦出公)后国力大为削弱。经过一系列波折秦献公即位,继位后采取了大胆的改革措施,初步恢复了秦国的国力。他多次进行东征,试图收复河西失地。在前366年,秦国成功击败了魏韩联军,前364年再次获胜,前363年更是取得了重大胜利,俘获了魏国主将公孙痤,占领了繁庞(今陕西省韩城市东南)。然而,尽管取得了一系列胜利,秦献公未能实现恢复河西的愿望,在一次东征中去世。他的次子、21岁的渠梁继位,是为秦孝公。

秦孝公继位时,战国时期已形成黄河和殽山以东的六大国,而淮河、泗水之间还有十多个小国。周王室势力衰微,各诸侯间相互征伐、吞并。楚、魏与秦接壤,而魏国占有原本属于秦国的河西地区。楚国则自汉中郡向南,占有巫郡和黔中郡。秦国位于偏僻的雍州,不参加中原各国的盟会,因而受到其他诸侯的疏远。秦孝公致力于恢复秦穆公时期的霸业为己任,。他通过广施恩德、救济孤寡、招募战士等手段,明确了论功行赏的法令。此外,他颁布了著名的求贤令,命令国人大臣提出富国强兵之策。

魏国人商鞅听闻秦孝公的求贤令后投奔秦国,并通过秦孝公的宠臣景监见到了孝公。商鞅经过三次用不同的方法游说秦孝公,最终成功说服了孝公,秦孝公决定进行变法,尽管遭到了守旧派的激烈反对,但最终商鞅成功地在前359年颁布了《垦草令》标志变法的开始。随后,商鞅先后主持了两次变法,成功实施后秦国国力逐渐强大,社会保持了稳定,人民生活富裕,治安良好,人们积极为国家效力,整个国家井然有序。这也赢得了其他诸侯国的高度评价,并于前355年会盟诸侯,甚至周显王也赐予秦孝公霸主的称号。韩昭侯亲自前往秦国签订停战盟约,显示了秦国在周边地区的影响力。此外,秦孝公还派太子骃率领西戎九十二国朝见周显王,进一步巩固了秦国在西方的霸主地位,此时秦国已经具备了收复河西之地的实力。

在前354年,秦孝公趁魏国出兵助卫之机,成功夺取了被魏国占领的河西地区。前353年,通过逢泽会盟,秦孝公与魏惠王修好,缓和了两国关系。前352年,秦孝公任命商鞅为大良造,率兵占领了魏国旧都安邑。前344年,魏国召集泗上十二诸侯试图组成反秦联盟。商鞅的游说下,秦孝公采纳了“尊魏为王”的策略,使魏惠王开始称王,解除了魏国对秦国的威胁。秦孝公与齐、赵两国联手攻打魏国,成功削弱了魏国的实力。在前341年的元里之战中,秦军击败了魏军,迫使魏惠王割让了河西部分土地。商鞅因此战功被封为商於郡,号为商君。前338年,秦再次攻击魏国,在岸门击败了魏军,进一步巩固了秦国的地位。同年,秦国与大荔戎合作包围了魏国的郃阳。这一系列战争和外交行动使得秦国在战国时期逐渐崛起,国力强大,为后来的统一六国奠定了坚实的基础。

对外扩张前325年,秦惠文王正式称王,随后韩、赵、燕、中山和宋也相继称王,形成了五国相王的局面。在秦孝文文王的统治下,通过多次对魏国的战争,最终于前330年再次夺取了河西之地,得到了魏国割让的土地,使得义渠君称臣。同时,秦孝文文王仿效东方列国实行腊祭,灭巴蜀,征讨赵国,攻取楚国六百里的土地,并设立了汉中郡。此外,他还派遣嬴疾协助韩国攻打齐国,协助魏国攻打燕国。前311年,秦惠文王去世,武王赢荡即位。在他的统治下,秦国通过攻打韩国,斩首六万敌军,并成功占领宜阳。然而,在前307年,赢荡在周王畿举鼎的过程中身亡。

前306年,武王弟秦昭襄王在赵武灵王与秦国的魏冉等大臣合谋的情况下回国即位。他在位长达56年,前41年由于年幼,由母亲宣太后主政辅政。在他的统治下,秦国实行了富国强兵的政策,任用了众多优秀的大臣,如魏冉、范雎、白起等。这些名臣在昭襄王的领导下进行了军事改革和备战。前303年,秦国伐魏,取得了魏国的土地,导致魏国国力减弱。前300年前后,秦多次伐楚,并在前299年的武关会盟中扣押楚怀王,逼迫其割让黔中郡,但未成功,楚怀王最终死在秦国。这次事件使楚国元气大伤。前279年,秦攻陷楚都郢都,迫使楚国东迁至陈县。楚国的衰落使秦国在东方面对日益强势的赵国。

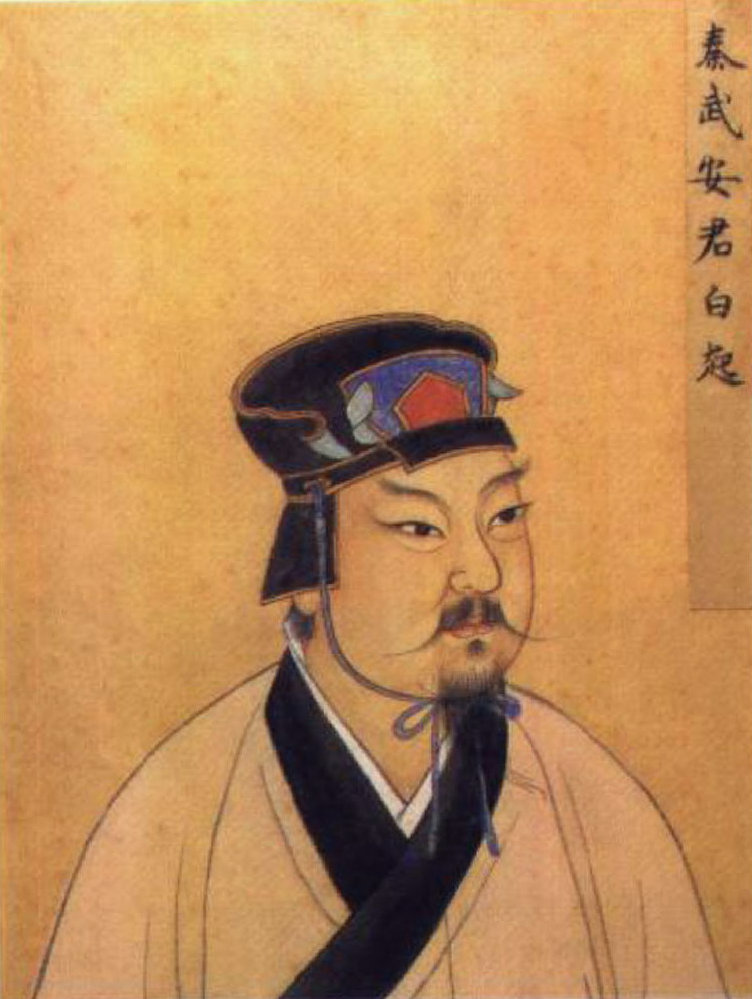

在前298年,孟尝君入秦为相,但有人向昭襄王表示担忧,认为孟尝君可能会优先考虑齐国的利益,构成对秦国的威胁。孟尝君因此“鸡鸣狗盗”逃回齐国。前296年,孟尝君联合韩、魏攻打秦国,导致秦兵败于函谷关(函谷关之战)。后采用“远交近攻”的策略,从前288年到前266年的二十多年间,秦国通过多次频繁的用兵,吞并了魏、赵、楚的众多土地。前260年,秦国派遣白起攻打赵国,坑杀赵卒四十万,使最有实力的对手迅速衰落,六国皆不再有力单独对抗秦军。在前256年灭掉东周后,前251年秦昭襄王去世。他为将来秦国一统天下奠定了基础。

前247年,秦昭襄王之子安国君嬴柱即位,是为秦孝文王。嬴柱和其妻华阳夫人没有儿子,于是在吕不韦的运作下,华阳夫人说服安国君立在赵国担任质子的异人为继承人。三日之后,安国君嬴柱突然暴崩,秦庄襄王即位。他在位只有短短三年,在这期间,灭了东周国,攻取了韩国并设立了三川郡。此外,他命人攻打赵国,取得了三十七座城池,还进攻上党郡,设立太原郡。然而,信陵君联合燕、赵、韩、魏、楚五国组成联军,在黄河以南击败了秦军。联军乘胜追击至函谷关,而秦军则选择闭关不出。在前247年,秦孝文王去世,嬴政即位。从前230年秦灭韩国开始,到前221年秦灭齐国,秦国成功征服了六国,建立第一个大统一的国家——秦。

为什么统一的是秦国呢?秦国从一个边陲小国最终统一,反观魏国,楚国,齐国,赵国都有统一的条件,但是为什么都失败了呢?秦国成功统一六国是中国历史上一次极为重大的政治和军事事件,涉及多方面因素。

秦国在内部采取了商鞅变法等一系列成功的改革和治理措施,这为其后来的军事扩张奠定了坚实基础。商鞅变法和后来的君主如秦孝公、昭襄等的有效治理,使秦国的社会经济繁荣发展,同时进行的军事制度改革赋予其强大的战斗能力。这一时期的君主继承有序,没有昏君,内部没有无休止的内斗,有利于保持国力的相对稳定。而且又平定了巴蜀,巩固了对西南地区的控制,使蜀地从此成为秦国的粮仓,攻灭了义渠,解除了后顾之忧可以筹划东进。

秦国在外交和军事方面采取了极为灵活的战略。通过与韩、赵、魏、楚等国逐一结盟,秦国巧妙地吞并这些联盟国,形成了逐步统一的过程。白起、王翦等杰出将领的卓越才能和成功的战略运用,为秦国在战争中取得胜利提供了强有力的支持。秦国在外交上采取的手段还包括吸引山东诸国的人才。秦国在用人上注重选才用才,不受制于权贵身份,吸引了大量人才涌入。这一举措为秦国实施一系列外交措施提供了基础,瓦解了一些原本可能对抗秦国的联盟。相比之下,其他国家大多由权贵掌权,国君难以有效用人,难以形成稳定高效的治理体系。秦国通过对人才的利用确保了政治体制的高效运转。这种用人机制使得秦国在外交和军事上有了更为灵活和有力的表现,为六国统一提供了关键的外交政策支持。

在外部因素方面,秦国的对手也在一定程度上促成了其统一六国的成功。魏国在商鞅变法后是早期最强盛的国家,但后来的君主未能善用这一优势,国力在一次次战斗失败中逐渐衰弱;赵国虽然通过胡服骑射崛起,成为可能与秦国争夺天下的诸侯国,但在长平之战中败于秦国;齐国在乐毅带领的五国伐齐中受到沉重打击,虽然勉强复国,但实力大幅度下降,从此一蹶不振;楚国则由于旧贵族的掌控难以改革弊政,一次次在战争中失利。其他国家则缺乏相应的统一条件,且山东六国在后期均未出现较为有作为的君主。这种外部对手的衰弱为秦国的统一提供了有利的外部环境。

秦始皇在位时期,通过中央集权的政治制度改革,强化了国家的统一。取消封建制度,推行郡县制,加强中央集权,使得国家机器更加高效。此外,进行一系列的标准化工作,如文字、货币、法律等的统一,推动了国家一体化的进程。在六国内部,长期的战争和纷争导致了国力削弱和内部动荡。秦国善于抓住这一时机,通过灵活运用外交手段和战略,逐渐蚕食了六国的领土。秦国地理位置相对中央,有利于集中兵力对周边地区进行战略控制,这也为秦国的军事行动提供了地理上的优势。

秦国成功统一六国是多种因素相互作用的结果。变法而强大经济和军事力量、政治制度的改革、对人才的重用等多方面的综合作用,使得秦国“奋六世之余烈”实现了六国的统一,标志着中国社会从封建时代向中央集权君主专制时代的转变。(图侵删)