巴,是中国商周时期的古国名,位于今四川东部和重庆地区。《逸周书·王会篇》曾记录了公元前1090年周成王在洛邑大会诸侯时,巴国人上供比翼鸟的事件,这其实就是说明巴国实际上相当于依附周朝的方国。

《逸周书·王会篇》主要讲述周代时期四方少数民族向周天子朝贺的故事,这也反映了在周朝,巴国仍处在中原文化的外围。以周人的眼光看,巴人仍属于“夷狄”外族。

那么,巴地又是怎么成为“九州一隅”,巴真的是属于“夷狄之国”么?今天就来探讨秦汉时期巴地的华夏化历程。

一、巴地的华夏化1、先秦时期,巴地并入华夏版图,秦国实行羁縻宽容监管

秦惠文王采纳了司马错的建议,乘蜀攻巴之际,以出兵救巴的名义讨伐蜀。灭亡蜀后又回头攻巴,并俘虏了巴王。

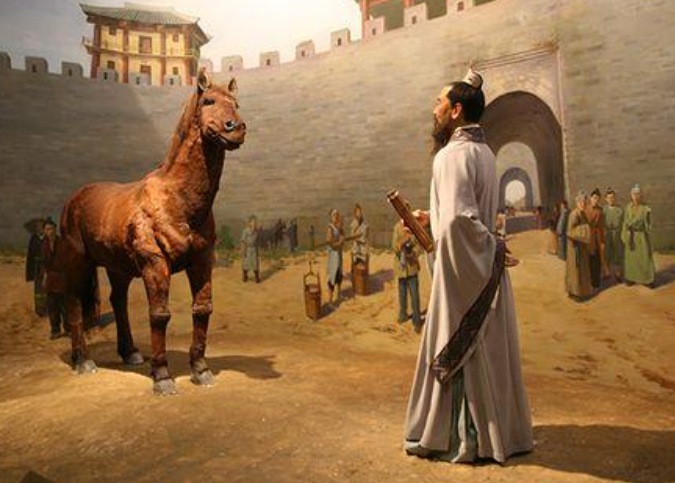

秦惠文王封巴王为 “君长”,设置巴郡,派官员作为郡守监管。从此巴地正式归属秦国。这件事情在《华阳国志》也有记载:“秦惠文王遣张仪、司马错救苴、巴……因取巴,执王以归,置巴、蜀及汉中郡。”

这个时候秦国没有足够的精力管辖巴郡,考虑到巴人作战勇猛,秦国对巴人推行羁縻宽容政策,并和巴人相约互不侵犯。对巴人少罚罪少税收,对作战勇敢的巴人赏爵位,让巴人为秦国征战出力。

2、对巴人推行秦化政策,推动秦巴融合

秦国将巴蜀纳入版图后,一方面对巴蜀文化习俗表示宽容,一方面加快巴蜀地区的秦化。主要措施有:赏赐秦女与巴蜀贵族通婚,鼓励巴族贵族学习秦国文字,向巴蜀地区迁入秦国人口,引入秦国的农业和灌溉技术,加强井盐、丹砂等经贸往来等等。

《史记》特别提到了秦始皇敬重巴地寡妇清的故事。这位巴地寡妇,其家族掌握了采炼丹砂的专利技术,由此垄断了丹砂生意,由此积累了巨大家财,估计对秦始皇有很大的资助。所以秦始皇给予嘉奖、特许这位寡妇能拥有自己的私家军队。她去世后,秦始皇特意筑“女怀清台”以示纪念。这种做法本身有利于巴人的华夏化。

为加强对巴地的文化输出贸易往来,秦在巴地建“江州”城。“江州”城仿照咸阳城筑建,不仅有利于派往官员的监管,还有利于巴地手工业贸易,成为秦文化在巴地普及推广的示范。

3、秦统一后,对巴地实行完备的郡县直接管理

秦朝将全国划为三十六郡,巴郡作为其中的大郡之一,下设江州、枳、朐忍、阆中、涪陵和江阳六县,形成了完备的郡县管理体制。

二、汉时期的巴地华夏化秦朝虽然在巴地设立巴郡六县,但仍保留了一个“宕渠道”。当时所谓的“道”,类似于现在的少数民族自治县,说明在秦朝仍保留了一个县区的面积供部分不愿同化的巴人聚集自治。

而到汉朝,根据《续汉书·郡国志》的记载,宕渠道已更名为巴郡下辖的宕渠县,这说明在两汉时期,整个巴人部落已不再需要独特的生活聚集区,能够接受了中原文化的生活方式,并且大量巴人仿效汉人的名姓。

汉灵帝时期巴人中的板楯蛮叛乱。益州地方官向灵帝报告板楯蛮叛乱的原因时,道出了板楯蛮是因为赋役过重的缘故。

板楯蛮中的七姓宗族曾因助力刘邦平定三秦,得到了“不输租赋”的特权,但此时也不再享受少数民族优惠政策。这同样说明巴地完全华夏化了。

巴地,果真是“夷狄之国”么?

1、巴的由来及传说解析

周人讲邦外各族属于夷狄之国,实际上是基于自以为正统的政治威望需要。事实上巴文化同样属于华夏本土一脉,把巴看作是夷邦外族,未必正确。

《说文解字》解释:“巴,虫也。或曰食象蛇”意思说巴的本意就是蛇。中华古籍《山海经》所说的“岷山之首……又东四百里,曰蛇山。”其中“蛇山”就是现在的大巴山。

关于为什么把“蛇山”叫大巴山。一种说法是古代巴人为纪念伏羲和女娲的恩师大巴,把“蛇山”改名为“大巴山”。还有一种说法是因为伏羲与女娲皆是人首蛇身,古人把大蛇写成甲骨文就是大巴,故称之为“大巴山”。

大巴山北临汉水、南近长江、西有嘉陵江,周边有南阳盆地和江汉平原,土地肥沃,少有旱涝,是古人从事渔猎和农耕的理想场所。这里是巴人先民集聚生活的传统地域。

巴人的先民,以蛇为图腾,还口口相传 “女娲补天”故事。上古时代共工撞断不周山,导致天上出了个大窟窿,滔滔天河水从中倾泻而出。

在伏羲的建议下,女娲炼制五色神石补天。在山洞躲避洪水的巴蛇主动帮忙炼制五色神石。最后还是巴蛇和女蜗和一起托起石浆,完成了补天大业。

从以上巴人的传说故事以及巴人先民的图腾祭祀看,巴人先民与伏羲女娲之间存在某种联结。伏羲和女娲同为华夏人文先始,和“大巴山”有一种神秘联系,而巴人应该和其恩师大巴有一定关联。如此看来巴人的先民很有可能同属华夏一脉。

所以秦王把巴人称为夷人,《逸周书》把巴人上供比翼鸟事件放在少数民族来贺周王的《王会篇》里,未必合适。巴的先民,是巴蜀地区历史悠久的原住民,并非通常意义上夷狄外族。

2、巴人先民的对外交流

在中国古耤的记叙中,时常能看到巴人先民活跃于中原、荆楚和蜀地的身影。这同样说明巴人并非属于那种 “独守一隅”封闭状少数民族群体。

在商代甲骨文中就有记载商王武丁征伐巴的大事件。在商的末期,巴人就加入了周武王讨伐商纣王的联合军队。

《尚书》记载“巴师勇锐,歌舞以凌殷人”。加入周武王讨伐纣王的联合军事行动的巴人作战非常勇敢,并且还编排阵前歌舞来取笑纣王的军队。至今巴地还有“巴渝舞”的传说。

武王打败殷商后,曾将自己的姬姓宗亲封在巴地,在汉水中游建立方国。在如今的汉水之北,还能找到以“巴溪”命名的河道,这也说明至少在西周时期,巴人的聚居地区已扩展到汉水之北,与中原文化比邻。

尽管巴人对武王伐纣做出重要贡献,但周王室对巴蜀人有所忌惮,将巴蜀作为“外夷狄”对待,规定“虽封王职,不得与春秋盟会,君长莫同书轨”。周朝八百年,人为地在中原文化和巴文化之间形成一层隔离。

3、巴文化与中原汉文化的融合

秦汉时期,随着巴地正式并入中央王国版图,加速了巴文化与中原文化的交流和融合,彼此的文化认同在加深。

司马迁在《史记》里,提出“巴蜀徼外”有意将巴蜀与西南夷区分开来,说明中原人士对巴蜀不视为外邦之地。

而巴人也出现了一大批汉官和汉文学艺术家。比如巴郡阆中人任文公,从小学习天文知识,长大后担当了益州从事的官职。还有巴郡的尹枢尹极兄弟还参加科举考试,成为中国历史上第一对兄弟解元。这些都说明巴人已经融入了汉文化。

4、遗址发现:巴地文化与中原文化并轨

随着现代考古的发现,越来越多的专家学者认同这样的观点,源远流长的中华文化,既存在一个中原文化的核心,同时又有多元性。甚至有专家提出这样的观点:巴人所在在巫巴山地,很有可能也是中国南方文明源头之一。

自二十世纪五十年代,在重庆地区的考古发现船棺葬开始,巴文化可追溯到旧石器时代,再到原始陶器、青铜时代,而后铁制工具的出现。而重庆三峡库区东周文化遗存的发现,证明了三峡库区东周时期的文化基本与中原文化并轨。而整个巴文化与中原文化的并轨过程一直要延续到两汉。

巴文化历史悠久,有史料证明早在商代巴人就与周人有所交往,还参与了武王伐商的行动。先秦时期秦王将巴地纳入秦国版图,秦朝统一后加强了巴地的郡县管理。到了两汉时期巴文化逐步融入了中原文化,完成了华夏化过程。

同时也要看到,把巴人排斥在中原华夏族文明以外,是周王室出于某种政治考虑的文化偏见。从巴人历史和神话传说看,巴人先民很有可能也是华夏一脉,由于地理位置偏远,巴人的生活与中原文化呈现不一样的精彩,到了东汉已经完全汉化了。

参考文献1、《逸周书·王会篇》、《华阳国志》、《史记》

2、《说文解字》、《山海经》

3、《尚书》、《后汉书》

现代中国概念,是春秋之后中国。东亚,欧亚非贸易通道几千年战争中,欧亚族群避难所。北魏隋唐宋元清,除了明代,至今都是勾结外部势力形成。蚩尤楚国已开始南渡,特别是夏商周三种体制,明显不可能是相邻族群。突袭成功的周,兵力达不到分封辽阔地域能力,诸侯是战时联盟,各国文字仍在求同,字词还处在扩量阶段。南北朝对应西罗马灭亡,五代十国对应伊斯兰兴启,春秋翻版。特里波利耶和库库泰尼文物,与中国文物雷同。